第一章 残響の庭師

僕、桜井湊(さくらいみなと)の世界は、音と幻で満ちている。

昼下がりの教室。窓の外ではケヤキの葉が風に揺れ、光の粒子がきらきらと舞っている。誰もが穏やかな授業に微睡むなか、僕の耳にだけは、数十年前の女生徒たちの笑い声が、夏の陽炎のように重なって聞こえていた。廊下を歩けば、今はもう存在しない旧校舎の床が軋む音や、遠い昔の卒業式で歌われた校歌の旋律が、壁の染みから滲み出してくる。

ここは、歴史ある丘の上の学園。そして僕だけが知っている。この学園は、無数の記憶の地層の上に成り立っているのだと。

「桜井くん、また中庭にいるの?」

背後からの声に、僕はびくりと肩を震わせた。振り返ると、クラスメイトの月島栞(つきしましおり)が、少し困ったような、それでいて興味を隠せない表情で立っていた。彼女の明るい声は、僕が囚われている過去の残響を、一瞬だけ現実へと引き戻す。

「……別に」

僕は短く答えると、再び視線を足元に戻した。中庭の苔むした地面。僕には見える。土の下、数センチの場所に、淡い光を放つビー玉ほどの塊がいくつも眠っているのが。あれが「記憶結晶」。誰かがこの学園で過ごした時間の欠片だ。嬉しい記憶は暖かな橙色に、悲しい記憶は静かな青色に光る。

「いつも土ばっかり見てる。何か面白いものでもあるの?」

「君には関係ない」

冷たく突き放したのは、優しさのつもりだった。この世界の真実を知れば、誰もが正気ではいられない。僕はポケットに忍ばせた、ひやりと冷たい金属の感触を確かめる。学園の創立記念メダル。なぜこれを持っているのか、思い出せない。ただ、これに触れている時だけ、過去の幻影の奔流から、かろうじて自分を保つことができた。

第二章 零度の警告

季節が秋へと移ろう頃、学園の空気が奇妙に張り詰めていくのを、僕だけが感じ取っていた。それは肌を刺すような予感。中庭の地面の奥深く、これまで感じたことのないほど強烈な冷気が、地脈を伝ってせり上がってくる。

「ねえ、聞いた? 最近、中庭に行くと気分が悪くなるって噂」

「わかる。なんか、足元から寒気がするっていうか……」

教室の隅で交わされる囁き声が、僕の不安を煽る。彼らが感じているのは、これから起きる厄災の、ほんの微かな予兆に過ぎない。

放課後、僕は栞に呼び止められた。

「桜井くん、お願いがあるの」

「……何?」

「中庭の噂、調べてみない? きっと何かあるよ。あなた、何か知ってるんでしょ?」

彼女の瞳は、純粋な好奇心で輝いていた。それがどれほど危険な光か、彼女は知らない。

僕は、普段の自分からは考えられないほど強い口調で言った。

「やめろ。あそこには、絶対に近づくな」

「どうして……?」

「いいから。君が触れていい領域じゃない」

僕の脳裏を、過去にこの学園から消えていった生徒たちの顔がよぎる。彼らは皆、ある日突然、自分が誰で、ここがどこなのかも分からなくなり、親に連れられて退学していった。彼らの机の上には、決まって一枚の創立記念メダルが、置き忘れられたように残されていた。僕だけが、そのメダルから、持ち主の失われた記憶の、あまりに微かな残滓を感じ取ることができた。それは、まるで遠い星の瞬きのように、儚く、そして悲しい光だった。

第三章 欠けた記憶

自分の記憶が、まるで虫食いの古書のように不完全であることに、僕はとうに気づいていた。両親の顔は思い出せる。自分の名前も、歳も。だが、この学園に入学する以前の記憶が、すっぽりと抜け落ちているのだ。僕はなぜ、この能力を持っているのか。なぜ、このメダルを握りしめているのか。

答えを求めて、僕は禁忌を犯すことにした。

月明かりだけが頼りの深夜、僕は一人、中庭に忍び込んだ。冷たい土を手で掘り返す。指先に、硬くて滑らかな感触があった。淡い橙色に光る、小さな記憶結晶。

そっとそれを手のひらに乗せ、目を閉じる。

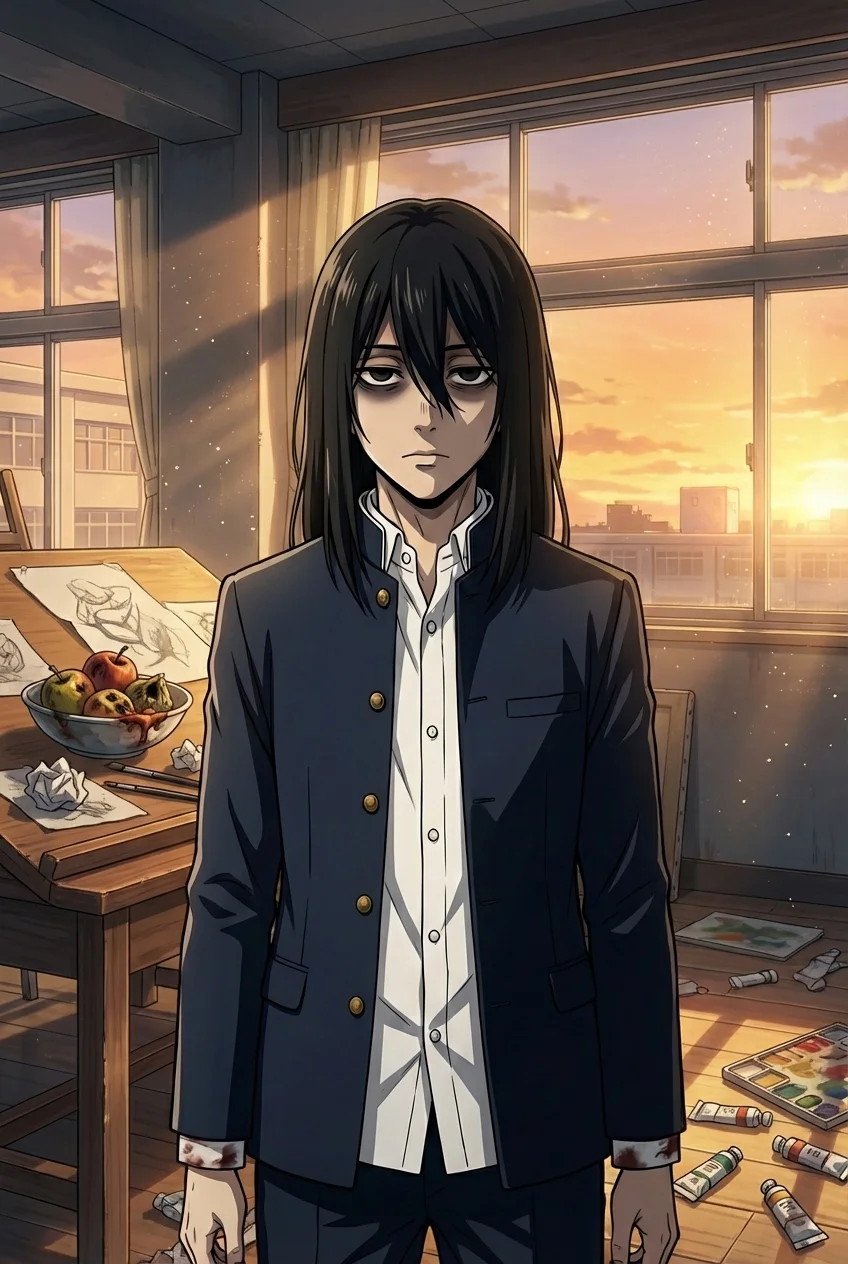

瞬間、僕の意識は弾き飛ばされた。知らない男子生徒の視界。隣にはにかむ少女がいる。文化祭の準備だろうか、ペンキの匂いと、段ボールを切る乾いた音。夕陽が差し込む教室で、二人は未来を語り合っていた。幸せに満ちた、ありふれた一日の記憶。

――だが、その記憶から戻った時、僕は自分が今朝何を食べたのかを、どうしても思い出すことができなかった。

記憶の等価交換。それがこの世界の法則。他人の過去を覗き見れば、自分の現在がその代償として削り取られていく。恐怖が背筋を駆け上った。僕はこれ以上、自分を失うわけにはいかなかった。

第四章 氷の噴出

その日は、来た。

五時間目の授業中、地鳴りのような微かな振動と共に、窓ガラスがカタカタと震えた。生徒たちが訝しげに顔を見合わせる。僕だけは、その振動の意味を理解していた。

「――来た」

僕は椅子を蹴立てて走り出した。目指すは中庭。廊下を疾走しながら、胸の内で叫ぶ。栞、どうか、あそこにいませんように。

しかし、祈りは届かなかった。

中庭の中央、地面が裂け、そこから巨大な氷の柱のようなものが突き出ていた。それは、内側から青白い光を放つ、絶対零度の記憶結晶。周囲の草花は瞬時に凍りつき、吐く息は真っ白に染まる。

そして、その結晶の前に、月島栞がいた。

「すごい……綺麗……」

彼女は、その禍々しい美しさに魅入られたように、ふらふらと結晶へ手を伸ばしていた。

「栞! だめだ!」

僕の叫びも、彼女の耳には届かない。

間に合わない。そう思った瞬間、僕の身体は勝手に動いていた。彼女の華奢な身体を、全力で突き飛ばす。

ぐらり、と体勢を崩した僕の指先が、絶対零度の記憶結晶に、ほんのわずかに触れた。

激しい冷気が腕を駆け上る。しかし、僕の記憶が消えることはなかった。

代わりに、頭を割るような激痛と共に、知らないはずの光景が脳裏に焼き付いた。

燃え盛る、古い木造校舎。

逃げ惑う生徒たちの悲鳴。

黒煙の向こうで、誰かが僕の名前を叫んでいる。

そして、何かを握りしめた、自分の、この――手。

はっと我に返ると、突き飛ばされた栞が、呆然と立ち尽くしていた。彼女は、凍てついた中庭を、そして僕の顔を、まるで初めて見るかのように見つめていた。

「……ここは、どこ? あなたは、だれ?」

彼女の瞳から、僕という存在も、この学園で過ごした日々の記憶も、綺麗に消え失せていた。

第五章 管理人の告白

栞は保健室に運ばれた後、駆けつけた両親と共に学園を去った。まるで、初めからここにいなかったかのように。僕の心には、ぽっかりと大きな穴が空いた。

その日の夕暮れ、僕は学園の古株である用務員の老人に呼び出された。彼は一度も使われているのを見たことがない、古い資料室に僕を招き入れた。

「……お前さんだけじゃな。あの結晶に触れても、記憶を失わんのは」

老人は、僕がポケットの中で握りしめているメダルを、皺だらけの指で示した。

「そのメダルが、お前さんをこの場所に縛り付ける、楔であり、枷なんじゃよ」

そして彼は、静かに語り始めた。この学園が抱える、血塗られた過去の物語を。

何十年も昔、生徒間の些細な対立が、憎しみの連鎖を生み、取り返しのつかない悲劇を引き起こした。放火。多くの生徒が、炎と煙の中で命を落とした。

「絶対零度の記憶結晶」は、その悲劇を繰り返さないために生まれた、学園そのものの防衛本能なのだと老人は言った。悲劇の記憶や、それに繋がる強い負の感情を感知すると、それを持ち主ごと消し去り、学園の平穏を保つための、自己治癒システム。

「そして……その火事を起こしたのが、お前さんじゃよ、桜井湊くん」

老人の言葉が、雷のように僕の身体を貫いた。

絶望した僕は、当時、自ら結晶に触れて記憶を消し、罪から逃げた。だが、僕が手にしていた創立記念メダルが、不完全なアンカーとして機能した。記憶は消えても、魂はこの学園に縛り付けられ、自分が犯した罪の「残響」だけを、永遠に聞き続ける呪いをかけられたのだ。

僕が影響を受けないのは、既に一度「浄化」されていたから。僕が聞いていた過去の幻聴は、他人のものではない。僕が奪った、彼らの未来の残響だったのだ。

第六章 罪との対峙

全てを思い出したわけではない。だが、断片的なビジョンと老人の言葉が、僕の中で一つの線を結んだ。栞が記憶を失ったのは、僕の罪に近づきすぎたからだ。僕がこの場所にいる限り、悲劇は形を変えて繰り返される。

これまで感じていた孤独は、当然の報いだったのだ。

僕は、自分の罪の重さを、その身に刻みつけられた呪いの意味を、ようやく理解した。逃げるのは、もう終わりだ。僕が始めた物語なのだから、僕が終わらせなければならない。

夕闇が学園を包み込む中、僕は再び中庭へと向かった。絶対零度の記憶結晶は、静かに、しかし圧倒的な存在感を放ちながら、夜の闇に青白く浮かび上がっていた。まるで、僕の帰りを待っていたかのように。

僕はゆっくりと結晶の前に立ち、ポケットから創立記念メダルを取り出した。ひやりとした金属の感触が、僕に最後の覚悟を促す。

今度こそ、全てを思い出す。

逃げるのではなく、受け入れるために。

僕が奪った全ての記憶と、その痛みを、この身に刻み込むために。

第七章 永遠の庭師

僕は、震える手をゆっくりと伸ばした。メダルを握りしめたまま、その指先が、絶対零度の記憶結晶に触れる。

その瞬間、世界から音が消え、全てが純白の光に包まれた。

忘れていた全ての記憶が、津波のように押し寄せる。友の顔、交わした約束、些細な誤解、燃え上がった憎悪、そして取り返しのつかない後悔の炎。悲鳴と慟哭が、僕の魂を隅々まで満たしていく。それは、人が到底耐えられるものではない、罪の重さだった。

――数年後。

丘の上の学園の中庭には、いつも黙々と庭の手入れをしている、一人の青年がいた。生徒たちは誰も彼の名前を知らないが、親しみを込めて「庭師さん」と呼んでいる。

彼は、時折ふと手を止め、空を見上げて、誰にも聞こえないはずの微かな声に耳を澄ませるかのように、静かに目を細める。

彼の首には、鈍い銀色の光を放つ、古い創立記念メダルがかけられていた。

失われた全ての記憶と、犯した全ての罪をその身に背負い、彼はこの「残響の庭」を永遠に見守り続ける。それは罰か、あるいは贖罪か。答えを知る者は、もうどこにもいない。ただ、彼が守る庭では、今日も生徒たちの明るい笑い声が、過去の悲しみの上に、新たな記憶として降り積もっていく。