第一章 刻印の疼き

街はいつもと同じ顔をしていた。石畳を叩く靴音、市場の呼び声、空を渡る鐘の音。それら全てが、まるで完璧に振り付けられた舞踏のように、寸分の狂いもなく繰り返されている。俺、カイの皮膚の下でのみ、その不変の調和から逸脱した不協和音が、絶えず疼いていた。

右腕に刻まれた、黒曜石を砕いて散らしたような紋様。それは俺が物心ついた時からそこにあった。時折、この紋様が熱を帯びて疼き出す。すると、脳裏に見知らぬ光景が焼き付くのだ。錆びた鉄の匂い、砕ける骨の鈍い音、そして喉の奥から込み上げる最後の呼気。誰かの死だ。その断片的な感覚が、俺自身の記憶であるかのように生々しく流れ込んでくる。

人々は、この紋様を呪いの証だと囁き、俺を避けた。俺自身、この肉体を疎ましく思っていた。なぜ俺だけが、こんな悍ましい記憶の残滓を背負わされているのか。答えのない問いは、繰り返される「現在」の澱んだ空気の中に溶けて消えていく。俺は今日も、外套の袖で腕を深く隠し、同じ顔をした街の雑踏に、孤独な影を落とす。

第二章 永遠に濡れた布

街の隅、忘れ去られたような路地裏に、その店はあった。埃と黴の匂いが混じり合う薄闇の中、老いた店主が差し出したのは、一枚の古びた白い布だった。

「それは、決して乾くことがない」

老人は皺枯れた声で言った。

その布は、中心から滲み出た血のような赤い染みが、じっとりと湿っていた。まるで、今しがた流された血で濡れているかのように。好奇心よりも先に、奇妙な引力に導かれ、俺はそれに触れた。

指先が湿った布に触れた瞬間、右腕の紋様が灼けつくように熱を帯びた。激痛が走り、思わず布を取り落とす。しかし、布が床に落ちるまでの僅かな時間、俺は見てしまった。布の表面に、歪んだ幻影が浮かび上がるのを。

市場で果物を売る、太った商人の顔。彼の驚愕に見開かれた目。そして、その胸に突き立てられた細い刃。

幻影が消えた直後、路地の入り口から悲鳴が上がった。駆けつけると、人だかりの中心で、あの商人が血溜まりに倒れていた。その光景は、先ほど布に映った幻影と寸分違わなかった。俺は愕然と立ち尽くす。この布は、俺の体に刻まれた死の記憶と共鳴し、その最期の光景を映し出すのだ。この、永遠に繰り返されるはずの世界で、俺だけが持つ、死の瞬間を予知する呪われた羅針盤。

第三章 繰り返される微笑み

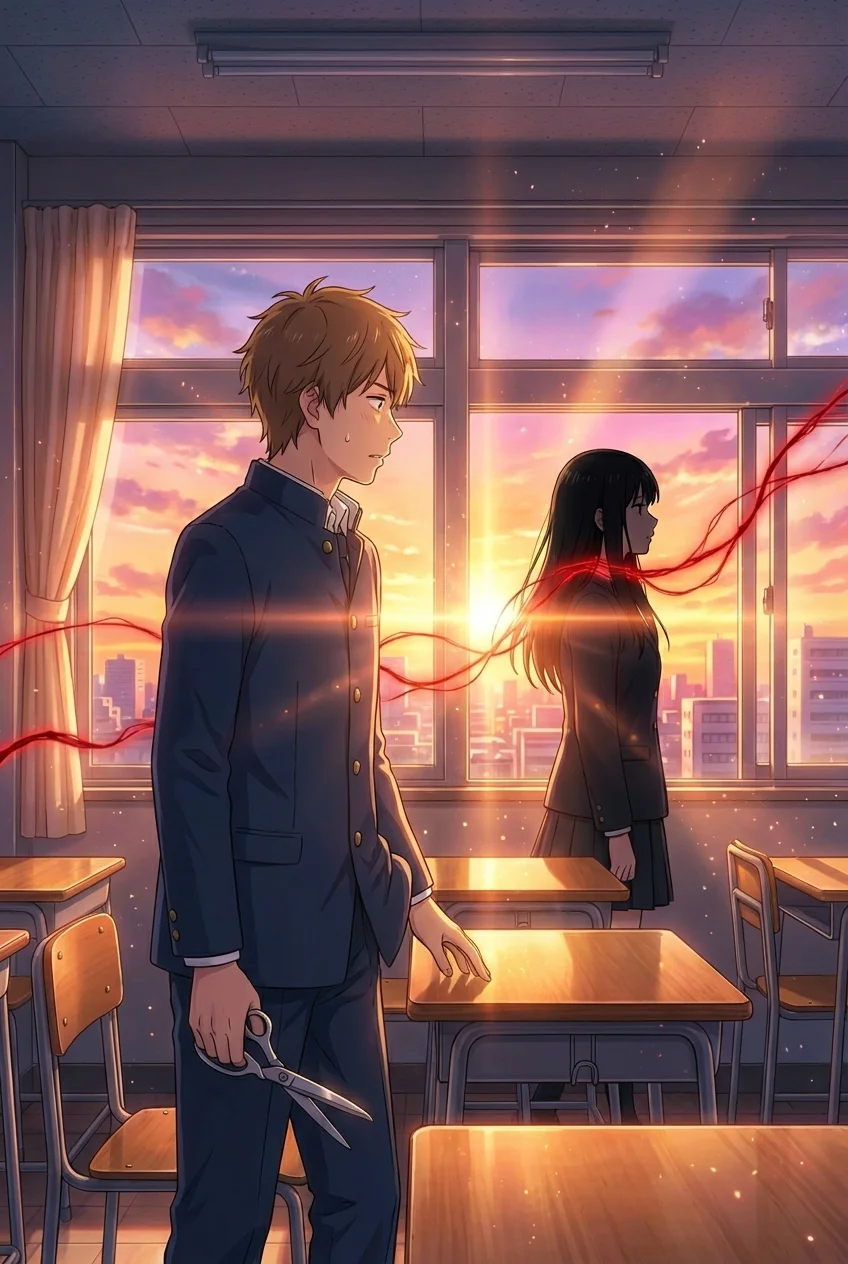

絶望と混乱の中、俺は街を彷徨った。そして、広場の中央、噴水の縁に腰掛ける一人の女性に目を奪われた。エリア、と名乗った彼女は、水飛沫に濡れた花びらのように儚げで、その微笑みだけが、色褪せたこの世界の全てを照らす光のように思えた。

「あなたの瞳、とても深い色をしているのね」

彼女は言った。その声は、俺の心の荒野に染み渡る清水のようだった。俺は、生まれて初めて、自分の存在が肯定されたような温かい感覚に包まれた。この時間が永遠に続けばいい。そう、心の底から願った。

だが、永遠など存在しない。いや、この世界では、永遠だけが存在する、というべきか。

夕暮れの鐘が鳴り響く。その音は、いつものように街の終わりと始まりを告げる合図だった。その時だ。暴走した馬車が土煙を上げて広場に突っ込んできた。俺の目の前で、エリアの華奢な体が宙を舞い、石畳に叩きつけられた。

ゴシャリ、という鈍い音。

次の瞬間、俺の胸に、新たな紋様が灼きつけられる激痛が走った。砕ける骨の痛み。石畳の冷たさ。急速に色を失っていく空。エリアが最期に感じた絶望と苦痛の全てが、濁流となって俺の中に流れ込んできた。俺は、彼女の死を、追体験したのだ。

第四章 歪み始める幻影

意識が戻った時、俺は自室の床に倒れていた。胸には、無惨に散った花のような紋様が禍々しく浮かび上がっている。エリアの死の刻印だ。涙は出なかった。この世界では、悲しみさえも次の「現在」にはリセットされてしまうのだから。

だが、俺の中の痛みは消えない。俺は震える手で、『永遠に濡れた布』を掴み、胸の紋様に押し当てた。

布が、エリアの死の瞬間を映し出す。暴走する馬車。驚愕に目を見開く彼女。石畳に広がる血。俺は、その光景を何度も、何度も繰り返し見た。彼女の面影を少しでも長く留めておきたかった。

そして、気づいてしまった。

ありえないことに。

幻影は、毎回、ほんの僅かに異なっていたのだ。

ある時は、彼女の唇の端が微かに上がって見え、またある時は、馬車の車輪から飛び散る泥の軌跡が違っていた。最初は目の錯覚かと思った。だが、違う。繰り返し見続ける中で、その「差異」は確信へと変わっていった。

この世界は、完全な繰り返しなどではなかった。何かが、この永遠の円環を内側から蝕み、僅かな「歪み」を生じさせている。エリアの死は、繰り返される悲劇であると同時に、毎回異なる結末を迎える、終わりのない演劇のようだった。その事実に、俺は世界の根幹が揺らгуような、底知れない恐怖を覚えた。

第五章 記憶の墓守

なぜ、歪むのか。なぜ、俺だけが死を記憶するのか。

答えを求め、俺は布を体に当て続けた。エリアの死、商人の死、そして腕に刻まれた名も知らぬ幾千もの死。それらの記憶の奔流に身を任せ、意識を世界の深淵へと沈めていく。

そこで、俺は見た。

この世界の真の姿を。

時間という流れのない、静止した海。全ての出来事が「現在」という一点に重なり合い、無限に明滅を繰り返している。この世界において、「死」とは終わりではない。記憶がリセットされ、次の「現在」へと移行するための、ただの通過儀礼に過ぎない。だから、誰も死を記憶しない。死という概念そのものが、本来は存在しないのだ。

だが、死の瞬間に放たれる膨大な苦痛や絶望、その「痕跡」だけは、リセットされずに世界に澱のように溜まっていく。もし放置すれば、その澱は世界を覆い尽くし、無限の繰り返しを停止させてしまうだろう。

俺の肉体こそが、その「死の痕跡」を無限に吸収し、封じ込めるための器だった。俺が死を追体験し、紋様として刻むことで、世界は汚れを浄化され、永遠の「現在」を続けることができていたのだ。

俺は、世界の記憶装置。

永遠に繰り返されるこの世界の、ただ一人の墓守だった。

第六章 崩壊の序曲

俺は、世界の真実と自らの役割を受け入れた。この苦痛から逃れる術はない。ループを破壊することもできない。俺は、この孤独な役目を、世界の終わりまで演じ続けるのだ。それが俺という存在の、唯一の理由なのだから。

諦念と共に、俺は最後にもう一度、エリアの死の記憶を布に映した。

その瞬間、俺は息を呑んだ。

幻影の歪みは、かつてないほど大きくなっていた。馬車に轢かれる直前、エリアが、ありえないことに、ゆっくりとこちらを向いたのだ。その瞳は確かに俺を捉え、その唇が、声なく何かを形作った。

『……たすけて』

幻影は掻き消えた。しかし、彼女の最期の口の動きは、網膜に焼き付いて離れない。

それは、ただの歪みではない。「変化」だ。蓄積され続けた無数の死の記憶が、世界の許容量を超え、ループそのものを内側から侵食し、新たな現実を創造し始めているのだ。

この永遠は、決して永遠ではなかった。終わりに向かって、静かに、だが確実に崩壊を始めている。

そして俺は悟ってしまった。これから訪れる、この世界そのものの、途方もなく巨大な「死」を。その最後の断末魔を、この身一つで受け止め、記録するのが、俺の最後の役目なのだと。

無限の恐怖が、血流に乗って全身を駆け巡った。腕が、胸が、背中が、全身に刻まれた無数の死の紋様が、来るべき世界の終焉を予感して、一斉に、静かに、そして禍々しく疼き始めた。