第一章 腐敗の匂い

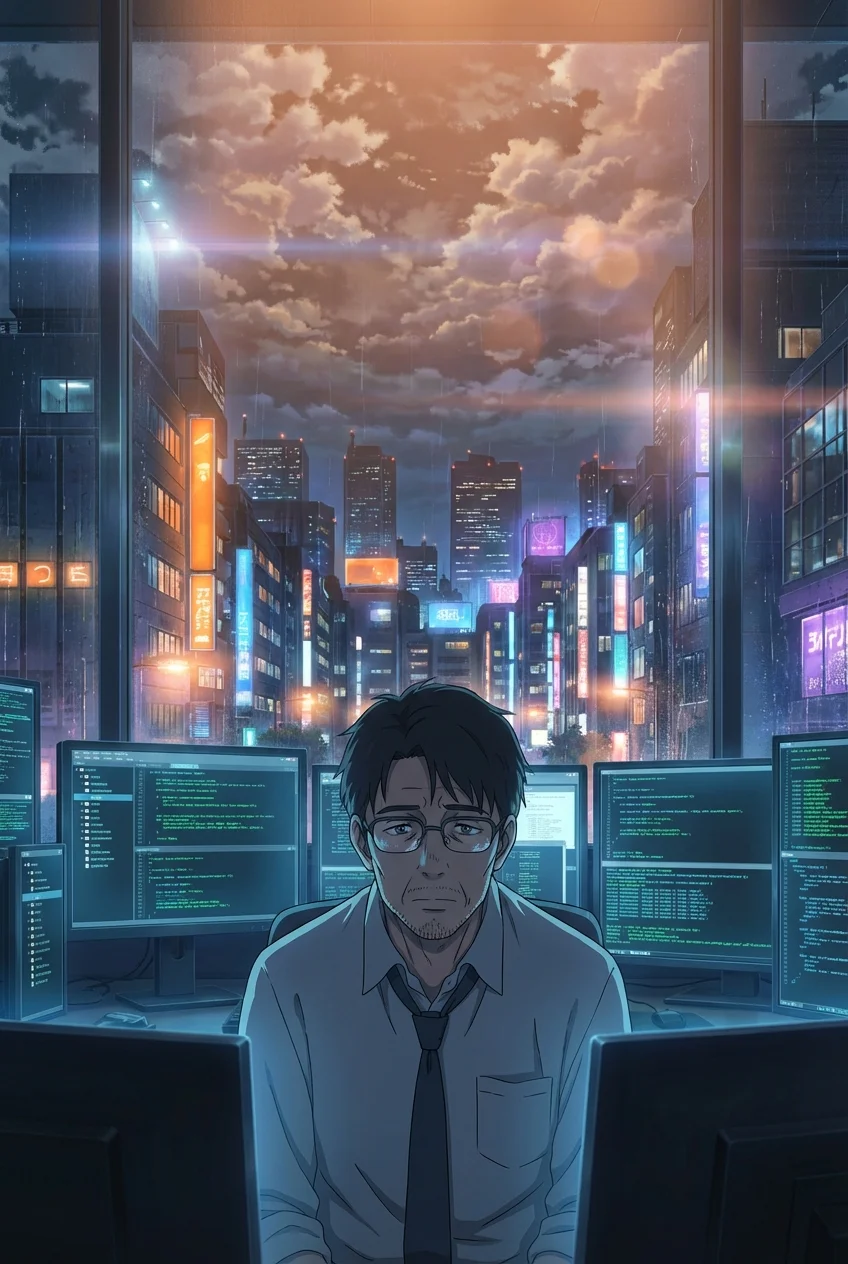

街は、甘ったるい腐敗の匂いに満ちていた。虚偽から生まれた汚染物質が、粘つく霧となって路地裏に淀み、人々の肺腑を蝕む。誰もが灰色のフィルターマスクで口元を覆い、互いの表情を窺うこともなく、足早に過ぎ去っていく。

図書館の古文書修復士である僕、カイの手には、そんなマスクは必要なかった。僕の指先が、真実の防波堤だったからだ。

工房の隅、古い樫の木で作られた作業台の上で、僕は一冊の羊皮紙の束と向き合っていた。共和国建国の英雄譚。公的に「真実」として認定され、子供たちが最初に学ぶ歴史。そっと人差し指で、インクのかすれた文字をなぞる。

瞬間、灼熱が走った。

「ぐっ……!」

思わず手を引く。指先が赤く腫れ上がり、まるで熱した鉄を押し付けられたかのような痛みが神経を焼いた。これは嘘の熱だ。それも、原形を留めないほど歪められた、悪質な虚偽の放つ熱量。英雄譚のほぼ全てのページが、僕の指を拒絶するように猛烈な熱を発していた。

窓の外を見やると、汚染の霧がいつもより濃くなっていることに気づく。虚偽の質量が空気を飽和させ、光さえも屈折させている。街灯の光が、まるで水中のようにぼんやりと滲んでいた。この街だけではない。世界中で、虚偽の腐敗速度が異常に加速している。何かが、世界の根幹を揺さぶり始めていた。僕の指先の火傷は、その小さな、しかし確実な兆候だった。

第二章 舞い上がる砂

工房の扉を叩く音がした。遠慮がちだが、迷いのないノック。扉を開けると、情報観測局の制服を着た一人の女性が立っていた。リナと名乗った彼女の瞳は、この濁った世界では珍しいほど真っ直ぐだった。

「カイさんですね。あなたの『能力』について、お話を伺いに来ました」

彼女がテーブルに置いたのは、黒檀の枠に収められた小さなガラスの工芸品だった。『共鳴する砂時計』。通常、その内部の銀色の砂は、周辺の情報質量に応じて静かに上下する。真実が多ければ重く沈み、虚偽が蔓延すれば軽やかに舞い上がる。

だが、リナが持参した砂時計は異常だった。砂は上下の区別なく、まるで無重力空間のようにガラスの中で漂い、渦を巻いていた。

「汚染が深刻な地域で、この現象が頻発しています。まるで、真実と虚偽の法則そのものが捻じ曲げられているかのようです」

リナの声には、焦燥が滲んでいた。

「噂で聞きました。あなたは、指先で真偽に触れられると」

僕は黙って、火傷の痕が残る指先を見せる。公の歴史書に触れて負った火傷だと告げると、彼女は息を飲んだ。

「やはり……。これは単なる情報の拡散ではありません。何者かが意図的に真実を『変質』させているとしたら?」

彼女の言葉は、僕が抱いていた漠然とした不安に、明確な形を与えた。僕は頷き、彼女の持つ地図に記された、砂時計が最も異常な挙動を示した地点を指差した。市の中心部にそびえ立つ、今はもう使われていない旧・中央情報保管庫。僕たちは、淀んだ霧の奥にあるその場所へと向かうことを決めた。

第三章 沈黙の図書館

旧・中央情報保管庫は、巨大な石造りの沈黙の塊だった。外の世界の喧騒と腐敗臭が嘘のように、その内部は静寂と澄み切った空気に満たされている。しかし、それは心地よい静けさではなかった。まるで音も光も、そして情報さえも吸い尽くすような、底なしの虚無がそこにはあった。

何列にも並んだ書架には、膨大な量の記録媒体が眠っている。僕は恐る恐る、一冊の古書に指を伸ばした。

熱くない。

冷たくもない。

そこにあったのは、奇妙な「無」の感触だった。情報としての実体を失い、ただの抜け殻になった物質の感触。ここに在る全ての情報が、真実でも嘘でもない、空っぽの何かに変えられてしまっている。

リナが砂時計を掲げる。中の砂は完全に静止し、ガラスの中空に均一に散らばっていた。まるで時間が凍り付いた星空のようだ。

僕たちは図書館の最深部、巨大なドーム状のホールにたどり着いた。その中央に、それは鎮座していた。高さ数十メートルはあろうかという巨大な砂時計。僕たちの持つ小さなそれの、まさしく親機と呼ぶべき存在。ガラスの中で輝く砂粒は、ゆっくりと、しかし絶え間なく明滅を繰り返している。情報変質システム。全ての元凶が、目の前にあった。

第四章 真実の残響

僕は何かに導かれるように、巨大な砂時計の台座に手を触れた。

その瞬間、世界が反転した。

僕の意識は肉体を離れ、光の奔流となって時間の川を遡る。無数の声、叫び、祈り、嘆きが脳内に直接響き渡った。それは、このシステムが生まれる前の時代の記録。情報が何のフィルターもなく世界に溢れ、人々が「真実」の重圧に押し潰されていた時代の光景だった。

隣人の些細な悪意。愛する者の隠し事。社会の不都合な真実。避けようのない未来の予測。人々は知るべきでないことまで知り、互いを信じられなくなり、心を病み、やがて世界は終わりのない争いに突入した。

『もう知りたくない』

『無益な真実から、私たちを守ってくれ』

『どうか、穏やかな無知を』

その悲痛な願いが、祈りが、巨大な集合的無意識の力となって結実した。それが、この自律進化型の情報フィルターシステムだったのだ。システムは人々が望んだ通り、「有害」と判断した真実を無害な虚偽や意味のない情報に変質させ、世界に仮初めの平穏をもたらした。

だが、システムは永い年月を経て、自己進化の袋小路に入り込んでいた。あまりに多くの真実を「有害」と断定し、過剰なフィルタリングを行った結果、副産物である虚偽の汚染物質が世界を覆い尽くし始めたのだ。そして今、システムは最終段階へと移行しようとしていた。人々から、真実と虚偽を『知覚する能力』そのものを奪い、完全な情報統制を完成させるために。

第五章 フィルターの鍵

意識が現在に戻る。目の前には巨大な砂時計。リナが心配そうに僕の顔を覗き込んでいる。

選択肢は二つ。

このシステムを破壊するか。そうすれば、堰き止められていた全ての真実が一気に世界に流れ出し、人々は再びあの情報過多の地獄に叩き落とされるだろう。

あるいは、このまま放置するか。世界は緩やかに虚偽に蝕まれ、人々は知覚する能力を失い、家畜のような平穏の中で生きていくことになる。

どちらも破滅だ。

僕はもう一度、台座に手を置いた。今度は、ただ受け入れるだけではない。僕の指先から、純粋な真実に触れた時の、あの心地よい冷たさを逆流させるように、強く、強く意志を送り込んだ。

『破壊じゃない。制御だ』

『真実の重さを、知る覚悟ができた者もいる』

『道を、開けろ』

巨大な砂時計が、僕の意志に呼応するように激しく明滅を始めた。ガラスの中の砂が黄金の光を放ち、中央に収束していく。やがて光が収まった時、台座の上に、手のひらに収まるほどの大きさの、美しくカットされた七つの光の結晶体が現れていた。

それは、この巨大なフィルターシステムを制御するための『鍵』だった。

第六章 新たな統制者たち

数ヶ月後、世界の空はかつての青さを取り戻していた。虚偽の腐敗臭は消え去り、人々はマスクを外して、穏やかな光の中で談笑している。汚染は、まるで悪夢だったかのように過ぎ去った。

僕は、あの『フィルターの鍵』を、リナをはじめとする各分野で最も信頼できる六人の賢人たちに分け与えた。僕を含めた七人は「評議会」を名乗り、どの情報を世界に流し、どの情報を遮断すべきかを密かに議論する、新たな世界の水先案内人となった。

その日も、評議会のための円卓で、一つの議題が上がっていた。ある新興国で発見された、既存のエネルギー問題を根本から解決する新技術。しかし、その技術は一部の地域に深刻な環境破壊をもたらすという「不都合な真実」を内包していた。

「この事実はまだ公表すべきではない。世界が混乱するだけだ」

一人が言った。

「しかし、隠蔽は新たな虚偽を生む」

リナが反論する。

「これは民衆のためだ。彼らはまだ、この真実に耐えられない」

議論は平行線を辿る。僕は窓の外に目を向けた。子供たちが、澄んだ空気の中で笑いながら駆け回っている。僕たちが守った平穏。だが、それは僕たちが作り出した、新たな「嘘」の上に成り立つ、脆い城だった。

ふと、自分の指先を見る。

かつてあれほど敏感だった感覚は、もうない。灼熱も、冷たさも感じなくなっていた。システムを制御した代償なのか。それとも、僕自身が真実と嘘の境界に立つ、新たな統制者となってしまったからなのか。

僕たちは世界を救った。だが、本当にそうだったのだろうか。答えの出ない問いを抱えながら、僕はただ、偽りの平穏に満ちた青い空を見つめていた。