第一章 羽のように軽い言葉

僕たちが通うこの丘の上の学園では、言葉に重さがあった。

それは比喩ではない。発せられた言葉は実体化し、目には見えない質量を持つ粒子となって、発した者、そして受け取った者の背負う特殊な布地のリュックに降り積もるのだ。おはよう、という挨拶は綿毛のように軽く、ありがとう、という感謝は掌に収まる砂金ほどの重さ。逆に、馬鹿、という罵倒は小石のように硬く、死ね、という呪詛は鉛の塊となって人の肩に食い込む。

僕、相沢湊の「言葉のリュック」は、いつも羽のように軽かった。

口下手で、人付き合いが苦手。余計なことを言って誰かを傷つけるのが怖くて、僕はいつも言葉を飲み込んできた。その結果、僕のリュックは三年生になっても新品同様で、中身はほとんど空っぽ。級友たちが、様々な言葉の重みでたわんだリュックを揺らしながら笑い合う廊下で、僕はいつも壁の花だった。軽さは、僕の孤独の証明だった。

そんな僕の灰色の日常に、彼女――陽向葵(ひなたあおい)は、突風のように現れた。

転校初日、教室に入ってきた彼女の背中には、信じられないほど大きく膨らんだリュックがあった。今にも縫い目がはち切れそうなほどパンパンで、その重さは百キロを優に超えているように見えた。誰もが息を呑む中、彼女は屈託のない笑顔で言った。

「陽向葵です!みんなとたくさんお喋りしたいな。よろしくね!」

その快活な声は、金木犀の香りがする柔らかな光の粒となって、僕たちのリュックにふわりと舞い込んだ。驚くほど温かく、そして心地よい重さだった。

彼女はすぐにクラスの人気者になった。誰にでも分け隔てなく声をかけ、他愛ない冗談で笑い、誰かが困っていれば真っ先に駆けつけた。彼女の周りには常に「ありがとう」「大好き」「君がいると楽しい」といった、温かく、きらきらと輝く言葉たちが集まっていた。それらは皆、相当な重さを持つはずなのに、彼女は全く意に介する様子もなく、むしろその重さを楽しんでいるかのように軽やかに笑っていた。

僕は遠くから、眩しそうに彼女を見つめることしかできなかった。彼女のリュックには、きっとたくさんの幸せが詰まっているのだろう。それに比べて、僕のリュックは何と空虚なことか。彼女と話したい。でも、僕の紡ぐ言葉はあまりに軽く、彼女の豊かな世界に届く前に、風に掻き消されてしまうような気がした。僕の軽さは、僕の無価値の証明に他ならなかった。

第二章 鉛のリュックと偽りの笑顔

葵と少しだけ話す機会が訪れたのは、図書委員の仕事がきっかけだった。二人きりになった放課後の図書室は、古紙の匂いと西日に満たされていた。無数の物語、無数の言葉が眠るこの場所は、僕にとって唯一の聖域だった。

「相沢くん、本が好きなんだね」

書架の整理をする僕に、彼女が声をかけた。彼女の言葉は、まるで陽だまりのような温かさで僕のリュックにそっと収まった。心臓が跳ねる。

「……うん。ここなら、静かだから」

僕の口からこぼれたのは、そんな素っ気ない、埃のように軽い言葉だった。自己嫌悪で顔が熱くなる。もっと気の利いたことが言えなかったのか。

「そっか。私も好きだよ。色んな人の、色んな言葉に触れられるから」

そう言って笑う彼女の横顔を、僕は盗み見た。夕陽が彼女のシルエットを縁取り、その背中の巨大なリュックが奇妙な陰影を作っている。その時、僕は見てしまった。彼女が屈んで本を棚に戻そうとした瞬間、リュックの口がわずかに開き、中から覗いたものの一部を。

それは、僕が想像していたような、きらびやかな宝石のような言葉たちではなかった。リュックの底の方に、どす黒く、淀んだ何かが沈殿していた。まるで、光を一切通さないタールのような、禍々しい輝きを放つ塊。僕が今まで見たどんな悪意ある言葉よりも重く、冷たい何か。鉛、いや、それ以上の密度を持つ未知の物質。

ぞくり、と背筋が凍った。あれは何だ?

その日を境に、僕は彼女の笑顔の裏側を意識するようになった。彼女は笑う。誰よりも明るく、太陽のように。しかし、ふとした瞬間に見せる表情には、底知れない疲労と、何かを必死に堪えるような翳りが過ることがあった。まるで、背負った重さに耐えきれず、膝が折れそうになるのを必死で隠しているかのように。

僕は気づいてしまった。彼女の快活さは、あまりにも完璧すぎた。それはまるで、重すぎる荷物を運ぶために、無理やり作った張り子の笑顔のようだった。彼女が背負っているのは、幸せの重さだけではない。僕の知らない、恐ろしく重い何かが、彼女を内側から蝕んでいるのではないか。

だが、僕に何ができるだろう。僕の言葉は、空っぽで、軽い。彼女の抱える鉛の塊に触れることすらできずに、弾かれてしまうだろう。僕はまた、自分の無力さに唇を噛むだけだった。

第三章 沈黙の破裂

運命の日、文化祭の準備で学園が浮き足立っていた日のことだった。僕たちのクラスは体育館で演劇の舞台装置を作っていた。葵はムードメーカーとして、脚立の上で飾り付けをしながら、皆を笑わせていた。その笑顔は、いつも通り太陽のようだったが、僕の目にはどこか儚く映っていた。

その時、悲劇は起きた。

一人の男子生徒が、バランスを崩した葵の乗る脚立に気づかず、足元の工具箱を蹴ってしまったのだ。脚立がぐらりと大きく傾く。

「危ない!」

誰かの叫び声。葵の体が宙に投げ出される。だが、彼女は地面に叩きつけられるよりも先に、下で作業をしていた女子生徒の上に落ちてしまうことに気づいた。咄嗟に、葵は空中で身を捩り、自分の体勢を変えた。その結果、彼女自身は舞台装置の角に肩を強打し、床に激しく転がった。

騒然となる体育館。問題は、それだけでは終わらなかった。

葵を庇おうとした数人が駆け寄ったが、パニックに陥った生徒の一人が、悪意なく、しかし残酷な言葉を叫んだ。

「お前のせいでメチャクチャだ!」

その一言が引き金だった。混乱の中、誰かから「邪魔」、別の誰かから「役立たず」という、棘のある言葉が礫のように飛ぶ。それらは全て、葵のリュックに突き刺さった。

次の瞬間、僕はこの世のものとは思えない音を聞いた。

ブツン、と何かが断ち切れる音。そして、葵の巨大なリュックが、内側からの圧力に耐えきれず、破裂したのだ。

体育館の床に、凄まじい量の言葉がぶちまけられた。キラキラと輝く「ありがとう」の結晶。温かい光を放つ「大好き」の宝玉。それらは確かにあった。しかし、それらを遥かに凌駕する量の、黒い、黒い言葉たちが溢れ出した。

『私が悪い』『ごめんなさい』『価値がない』『迷惑ばかりかける』『消えたい』『死にたい』

それらは全て、葵が自分自身に向けて、誰にも聞こえない声で、心の中で呟き続けてきた自己否定の言葉だった。他人から受け取ったどんな罵詈雑言よりも重く、冷たく、濃密な鉛の塊。彼女が笑顔の仮面の下で、来る日も来る日も自分に浴びせ続けてきた呪いの言葉。彼女のリュックの重さの本当の正体は、これだったのだ。

黒い言葉たちは、まるで生き物のように床をのたうち回り、葵の体にまとわりついていく。彼女は言葉の重さに押し潰され、呻き声一つ上げられずに、ただ小さく体を震わせていた。彼女の瞳からは、光が消えていた。

周りの生徒たちは、そのおぞましい光景に立ち尽くすだけだった。誰も彼女に近づけない。誰も、彼女にかけるべき言葉を見つけられなかった。僕も同じだった。足が竦み、喉が渇き、心臓が氷のように冷えていく。僕の軽い言葉なんて、この絶望の質量を前にして、塵芥に等しい。無力感と絶望が、僕の空っぽのリュックをさらに軽く、虚しくさせていく。

第四章 世界で最も軽い、最も重い言葉

どれくらいの時間が経っただろうか。黒い言葉の海の中で、葵の呼吸がだんだん浅くなっていくのが分かった。このままでは、彼女は本当に言葉の重さに殺されてしまう。

その時、僕の脳裏に、図書室での彼女の言葉が蘇った。

『色んな人の、色んな言葉に触れられるから』

彼女は、言葉が好きだったはずだ。なのに、どうして。いや、違う。好きだからこそ、言葉の持つ力の恐ろしさを誰よりも知っていたんだ。そして、自分を傷つける最も鋭い言葉を、自分で自分に突き立てていた。

僕に何ができる?僕に、彼女を救う言葉があるのか?

空っぽのリュック。羽のように軽い言葉。無価値な僕。

だが、本当にそうだろうか。言葉の価値は、重さだけで決まるのか。重い言葉が人を縛り付けるのなら、軽い言葉は、人をその重力から解き放つ翼になるんじゃないのか。

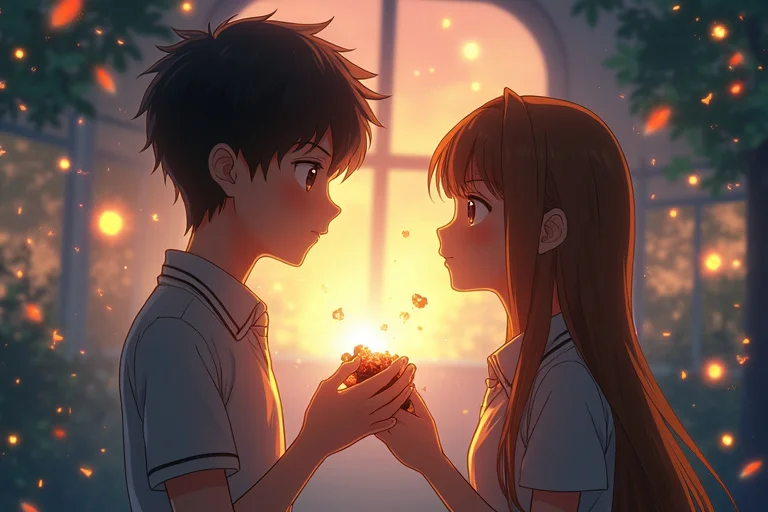

僕は、震える足で一歩を踏み出した。周りの視線が突き刺さる。でも、もうどうでもよかった。僕は黒い言葉の海をかき分けるようにして、葵のそばに膝をついた。彼女の瞳は虚ろで、僕のことなど見えていない。

僕は息を吸った。僕の人生の全てを、僕の存在の全てを乗せるつもりで、言葉を紡ぐ。僕がずっと言いたくて、でも怖くて言えなかった、僕が持てる最も誠実で、最も純粋な言葉を。

「生きて」

僕の口から放たれたその言葉は、物理的には信じられないほど軽かった。それは、光の粒子ですらなく、ほとんど質量のない、陽炎のような透明な響きだった。それは僕のリュックに重さを加えることもなく、ただ、静かに葵の心へと向かって飛んでいった。

奇跡が起きた。

僕の軽い言葉が、彼女を縛り付けていた鉛の言葉の鎖に触れた瞬間、甲高い音を立てて鎖が砕け散ったのだ。黒い言葉たちが悲鳴を上げるように霧散していく。僕の言葉は、重さで対抗するのではなく、そのあまりの軽やかさで、重力の法則そのものを無効化したかのようだった。

葵の瞳に、わずかに光が戻った。彼女の震える唇が、かすかに動く。

「……どうして」

「僕が、君に生きていてほしいから。君の笑顔が、僕にとっての光だったから」

次々と、僕の心から言葉が溢れ出した。それはどれも飾り気のない、不器用で、軽い言葉だった。でも、その一つ一つが、葵の周りに残った黒い言葉の残骸を、優しく包み込み、浄化していくようだった。

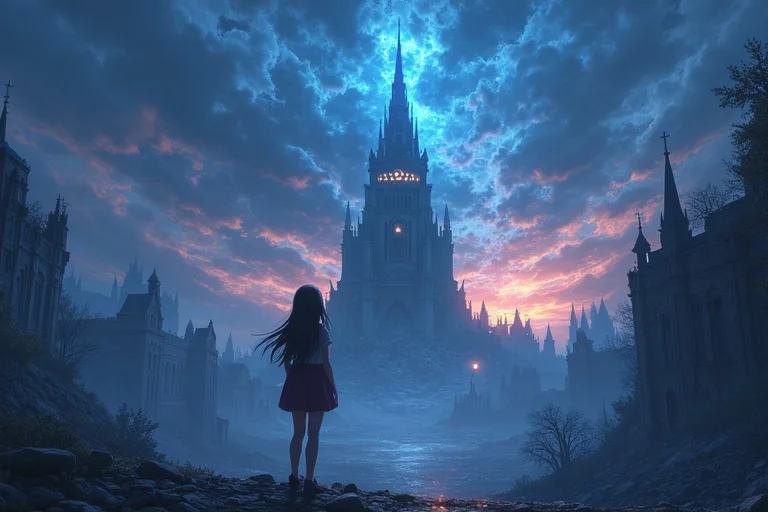

卒業式の日、僕と葵は、丘の上から街を眺めていた。結局、彼女のリュックから黒い言葉が完全に消えることはなかったし、僕のリュックが急に重くなることもなかった。世界は何も変わらない。言葉は相変わらず重さを持ち、僕たちはそれを背負って生きていく。

「ありがとう、湊」

葵が微笑んだ。その言葉は、心地よい重さで僕のリュックに収まった。

「僕の方こそ」

僕の返した言葉もまた、彼女のリュックに柔らかな光を灯した。

僕たちの背負うリュックの重さは、あの頃と大差ないかもしれない。でも、僕たちは知っている。言葉の本当の価値は、重さだけでは測れない。時に、羽のように軽い言葉こそが、人を絶望の重力から救い出し、空へと羽ばたかせる翼になることを。

僕たちは、言葉を交わし、互いの重さを少しだけ分かち合いながら、ゆっくりと丘を下り始めた。その一歩一歩は、決して軽くはなかったが、不思議な浮遊感に満ちていた。