第一章 無色の景色

僕、神無月カイの世界は、色で満ち溢れている。

友人たちが交わす冗談に、教室の空気が鮮やかな赤に染まる。窓の外で降り始めた雨は、生徒たちの物憂げな溜息と混じり合い、廊下を深い青で満たしていく。ここ「感情の色彩学園」では、感情は可視化され、時に物理的な力となって空間そのものを変容させる。喜びが満ちれば天井は高く、悲しみが蔓延すれば壁は歪む。僕の目には、その全てが色彩の交響曲のように映っていた。

ただ一つ、僕自身の内側を除いては。

「カイ、面白い話があるんだ!」

目の前の友人の胸元が、期待に満ちた黄金色にきらめく。僕は彼の感情をほんの少しだけ、指先で掬い取るように「コピー」した。すると、僕の口角が自然と持ち上がる。僕の内側は相変わらず無色透明のままなのに、身体は完璧に「楽しそうな少年」を演じてくれる。

だが、代償はあった。コピーするたびに、僕の中から何かが零れ落ちる。まるで乾いた砂のように、かつて在ったはずの記憶の欠片が、指の間からサラサラと消えていく感覚。今日は、幼い頃に好きだった絵本の色を、また一つ忘れてしまった。

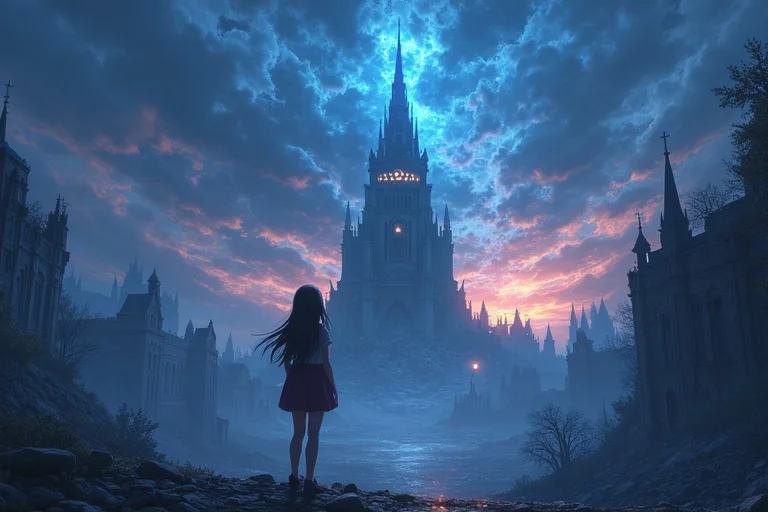

そんな虚しさを抱えながら、僕は学園の中央にそびえる時計塔を見上げた。そこに安置されているという「虹色の砂時計」。学園の感情バランスを司る秘宝。その砂が輝きを失う時、世界から全ての色が消え去るという。

僕のこの無色と、何か関係があるのだろうか。そんな予感が、色のない胸の奥で、静かに疼いていた。

第二章 赤色の残響

翌日の昼休み、中庭は生徒たちの陽気な感情で、春の陽だまりのような暖かな橙色に包まれていた。その中心で、ひときわ鮮烈な赤色を放つ少女がいた。彼女の名前は、陽南ルナ。彼女の笑い声が響くたび、周囲の草花が一斉に咲き誇るかのような錯覚に陥る。彼女の「喜び」は、あまりにも純粋で、強烈だった。

僕がその眩しさから目を逸らした、その時だった。

ゴォッ、と地鳴りのような音が響き、学園の壁に刻まれた古い壁画が脈動を始めた。壁に描かれていたのは、遠い昔の卒業生たちの姿。その一角が、深い、深い悲しみの青色に染まり、滲み出すように動き始めたのだ。

「きゃっ!」

青い幻影が壁から抜け出し、泣きじゃくる少女の姿となって廊下を駆け抜ける。過去の悲しみが、現在に溢れ出したのだ。生徒たちの間に不安の紫色が伝播し、中庭の暖かな橙色は急速に色褪せていく。床がぬかるみ、柱が歪み始める。

このままでは、学園がパニックに飲み込まれる。僕は無意識にルナを見た。彼女の放つ、太陽のような赤色。僕は、これまでで最大量の感情を、彼女からコピーした。

「みんな、大丈夫!」

僕が叫ぶと、身体中から借り物の「喜び」が迸った。それは濁った感情の色を中和し、歪んだ空間を押し戻すほどの力だった。しかし、僕の意識はそこで途切れた。最後に感じたのは、僕の中から大切な何かが、ごっそりと抜け落ちる、途方もない喪失感だった。

第三章 砂時計の囁き

保健室のベッドで目を覚ました僕のそばには、心配そうにこちらを覗き込むルナがいた。彼女の周りは、不安を示す淡い青と、僕への気遣いを示す柔らかなピンク色が混じり合っていた。

「……君は、誰?」

僕の口からこぼれた言葉に、彼女は息を呑んだ。僕は彼女を知っているはずなのに、名前も、どうしてここにいるのかも、霞がかかったように思い出せない。コピーの代償は、僕と彼女の出会いの記憶だった。

事情を察したルナは、悲しげに瞳を伏せたが、すぐに顔を上げた。彼女は僕を連れて、学園の古文書が眠る大図書館へと向かった。

「あなたのこと、知りたいの。そして、力になりたい」

彼女はそう言って、埃を被った書物を次々と紐解いていく。やがて、彼女が一冊の本を指さした。そこには「色の枯渇」に関する予言が記されていた。

『無色の器を持つ者が現れし時、虹色の砂時計は流れを止め、偽りの調和は終わりを告げる。世界は原初の無に還るだろう』

「無色の器……」僕のことだ。僕の存在そのものが、この学園、いや世界の危機を招くというのか。

僕はルナに全てを打ち明けた。自分の感情が無色であること。他人の感情をコピーする能力と、その代償のこと。彼女は黙って僕の話を聞き、そして僕の冷たい手を、彼女の温かい両手でそっと包み込んだ。その温もりだけが、僕の空っぽの世界で唯一、確かなものに感じられた。

第四章 歪む回廊

予言の通り、学園の変容は深刻化していった。生徒たちの心に巣食った不安と恐怖は、冷たい灰色や濁った紫となって学園全体を覆い尽くし、廊下は出口のない迷路と化し、教室は底なしの沼のように沈んでいく。

遠くに見える時計塔の「虹色の砂時計」の輝きが、明らかに弱まっている。七色の砂は光を失い、まるでただの白い砂に変わり果てていくようだった。砂が完全に落ちきれば、予言は現実となる。

「行かなくちゃ」ルナが僕の手を引いた。「予言には続きがある。『無色の器は、色彩の墓所にて自らの真実と対峙する』って」

「色彩の墓所……」学園のどこかにあると噂される、禁断の場所。

僕たちは、再び動き出した壁画の幻影を追った。それは、泣きじゃくる少女ではなく、何かを探し求めるように彷徨う、一人の男性の姿だった。彼の幻影は、僕たちを図書館の隠し扉へと導き、地下へと続く螺旋階段を示した。

冷たく湿った空気が、僕たちの肌を撫でる。一歩下るごとに、あらゆる感情の色が消え、純粋な静寂が世界を支配していく。ここは、色の存在しない場所。僕の内面と同じ、無色の空間だった。

第五章 色彩の墓所

螺旋階段の先には、巨大な空洞が広がっていた。天井も床も壁も見えない、無限の闇。その中心に、巨大な水晶のような「原初の無色の石」が静かに鎮座していた。石の内部では、僕が今まで見てきたあらゆる色の奔流が、美しい銀河のように渦を巻いていた。

そして、僕は見た。その渦の中に、僕が失ったはずの記憶の色が、小さな光の粒となって漂っているのを。初めて自転車に乗れた日の、誇らしい金色。母に叱られた夜の、しょっぱい青色。それらは全て、この石に吸い込まれていたのだ。

その時、石の中から穏やかな声が響いた。学園の創立者の思念だった。

『ようこそ、我が後継者よ』

思念は語った。この石は、かつて感情の暴走によって崩壊しかけた世界を救うため、創立者自らが作り出した巨大な調律装置であること。学園中の過剰な感情を吸収し、世界の均衡を保つ、学園そのものの心臓部なのだと。

そして、僕は生まれながらにして、この石と深く同調する特異な体質を持つ「調律師」だった。僕がコピーした感情も、代償として失った僕自身の色も、全てはこの石に注がれ、学園を維持するエネルギーとなっていた。

『だが、その均衡も限界だ』と創立者の声が告げる。『虹色の砂時計は、学園の生命力の残量を示すもの。お前に選択の時が来た』

二つの道が示された。一つは、石から自らの感情と記憶を全て取り戻し、一人の人間として生きること。だがそうすれば、中核を失った学園は感情の奔流に飲み込まれ、崩壊する。

もう一つは、自らの意思で石と完全に一体化し、新たな「中核」となること。そうすれば学園は救われるが、カイという個は消滅し、永遠に世界を見守る無色の概念と化す。

究極の選択。その重さに、僕は膝から崩れ落ちた。

第六章 無色の決意

「嫌よ……そんなの!」

ルナの叫びが、静寂の墓所に響き渡った。彼女の瞳から大粒の涙がこぼれ落ち、その周りを深い悲しみの青が包む。

「カイは、カイのままでいて! あなたがいなくなる世界なんて、色がなくなっても同じじゃない!」

彼女の言葉が、僕の無色の心に波紋を広げる。そうだ、僕は失いたくない。ルナと出会ってから、僕の空っぽの世界に初めて差し込んだ、あの鮮やかな赤色を。

僕は自らの内側を、深く、深く見つめた。そこはやはり無色透明だった。だが、それは「無」ではなかった。何もないからこそ、どんな色でも受け入れることができる。何色にも染まらないからこそ、全ての色を客観的に見つめ、その調和を理解することができる。

それは欠落ではない。僕だけの、特別な力。

喜びの赤も、悲しみの青も、僕の中では等しく価値がある。それらを混ぜ合わせ、新たな色を生み出すことさえできるかもしれない。

「僕は、どちらも選ばない」

僕は立ち上がった。石から感情を取り戻すのでも、石と一体化するのでもない。第三の道。

「僕は、僕のまま、この学園の『調律師』になる。石を支配するのではなく、石と共に、未来を創造する」

それは、誰にも提示されなかった選択。僕自身の無色が見つけ出した、唯一の答えだった。

第七章 新たな調律師

僕は、震える足で「原初の無色の石」へと歩み寄り、そっとその冷たい表面に手を触れた。

僕が奪われた色を返せ、と願うのではない。僕と融合しろ、と命じるのでもない。ただ、僕の「無色」という意志を、ありのままに石へと流し込んだ。どんな色も受け入れ、愛し、調和させるという、僕だけの感情を。

すると、石は温かい光を放ち始めた。渦巻いていた色彩の奔流が穏やかになり、僕が失った記憶の色たちが、優しい光となって僕の身体へと還ってきた。僕は全てを思い出した。だが、僕の内面は無色のままだった。それでいい。それが、僕なのだから。

学園に、光が戻った。時計塔の「虹色の砂時計」は、七色の輝きを取り戻し、その砂は落ちるのをやめ、永遠の均衡の中で静止した。歪んだ校舎は元の姿を取り戻し、穏やかで多彩な感情の色が、再び学園を満たし始めた。

数日後、僕はルナと二人で、夕日に染まる学園の屋上にいた。世界は、燃えるような茜色に染まっている。ルナの心は、僕の隣にいる喜びで、鮮やかな赤色に輝いていた。

僕の心は、変わらず無色透明だ。

けれど、隣で輝くその赤色を、僕は初めて心の底から「美しい」と感じていた。僕は、誰の色もコピーすることなく、静かに微笑んだ。それは、僕自身の無色から生まれた、本物の微笑みだった。

これからは、僕がこの世界の色を調律していく。無限の可能性を秘めた、この無色の心で。