第一章 嘘つきたちの不協和音

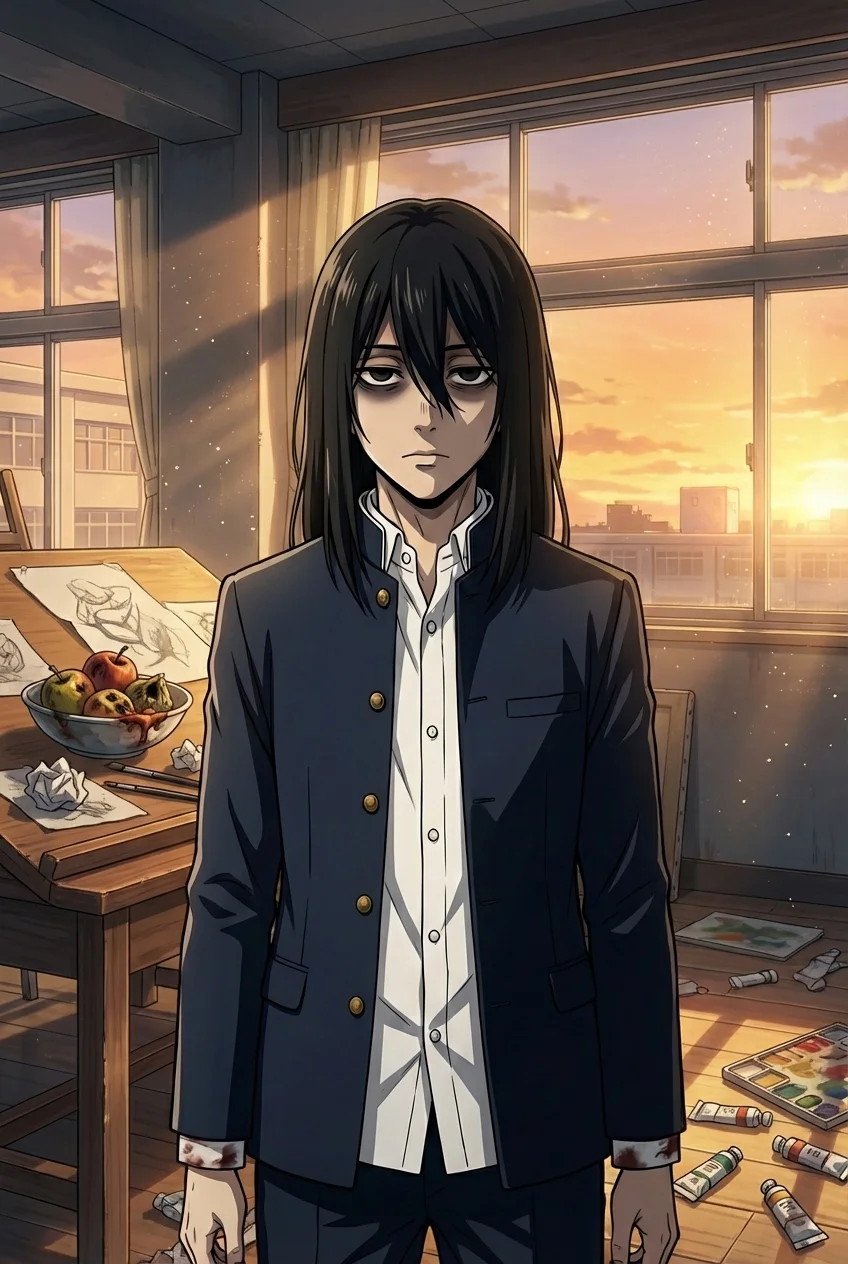

教室の空気は、腐敗した果実の甘ったるさと、黒板を爪で引っ掻くような鋭利な響きで飽和していた。

「おはよう、響くん。今日の髪型、似合ってるね」

隣の席の女子生徒が唇を弧に歪める。その物理的な音声よりも刹那早く、僕の鼓膜には、錆びついた鉄扉をバールで無理やり抉じ開けるような、耳障りな金属音が突き刺さった。

『この陰気な男、また同じ服着てる。視界に入れないでほしいわ』

彼女の笑顔の裏側にへばりついた本音が、粘着質なノイズとなって脳髄を揺らす。僕は無言でポケットの中の万年筆を握りしめた。冷ややかな銀の感触だけが、僕を正気に繋ぎ止める母の形見だ。

僕、星野響にとって、世界は常に調律の狂ったオーケストラだった。

教師の激励はハウリングに、友人の同調は不協和音に、恋人の囁きは鼓膜を破らんばかりの絶叫に変換される。真実という名の騒音に満ちたこの世界で、僕が渇望するのは「完全な静寂」だけだった。

「みなさん、転入生を紹介します」

担任の声と共に、教室の引き戸がガラリと開く。

その瞬間だった。教室を満たしていた鼓膜を圧迫するノイズが、ふっと凪いだのは。真空の中に放り込まれたかのような、唐突な無音。

現れたのは、色素の薄い髪をした少女だった。制服の着こなしがどこか古臭く、スカートの丈も妙に長い。彼女は教壇に立つと、焦点の合わない瞳で虚空を見つめた。

「……水瀬、シズクと申します」

言葉少なな挨拶。だが、僕はおかしなことに気づいた。彼女の唇の動きと声が、ほんの数ミリ秒だけズレている。まるで、古い映写機で再生された映像のように。

「あの……『第三校舎』の場所は、どちらでしょうか」

彼女が問うと、教室がざわめいた。

「第三校舎? そんなもんウチの学校にはねーよ」

「あの子、なんか変じゃない? 雰囲気暗いし」

生徒たちのヒソヒソ話が耳障りな雑音となって押し寄せるが、彼女からだけは、何の音も聞こえなかった。

いや、違う。彼女の胸の奥から聞こえてくるのは、雨の日のレコード針が溝をトレースするような、微かな「サーッ」というホワイトノイズだけ。感情の揺らぎも、嘘の軋みもない。ただ、空洞だけがそこにあった。

放課後、シズクは誰とも交わろうとせず、裏庭のベンチに一人で座っていた。僕は吸い寄せられるように彼女の隣に腰を下ろした。

彼女は僕を見ても、驚きもしなければ微笑みもしない。ただ、流れる雲を目で追っている。

「……静かだね」

僕が漏らすと、シズクはゆっくりと首を傾げた。

「あなたは、音が嫌いなのですか?」

問いかけに、悪意や好奇心といった色が一切ない。彼女の周りだけ、世界の解像度が違って見えた。ここには、僕を傷つける「本音」が存在しない。

僕は万年筆を取り出し、手の中で転がした。

「嫌いなんじゃない。怖いんだ」

シズクは僕の手元を見つめ、どこか懐かしそうに目を細めた。

「その筆記具……万年筆というのでしたか。久しぶりに見ました」

今、令和の時代に? 違和感が喉元まで出かかったが、僕はそれを飲み込んだ。彼女の纏う静寂が、あまりにも心地よかったからだ。言葉を交わさずとも、ただ隣に座っているだけで、ささくれ立った神経が鎮まっていく。それは僕が初めて得た、安息の時間だった。

第二章 記憶の結晶

数日後、シズクは立ち入り禁止の旧校舎へと足を踏み入れた。

埃とカビ、そして古い紙の匂いが充満する廊下。西日が舞い上がる塵を黄金色の粒子に変え、廃墟を幻想的に彩っている。

彼女は迷う素振りを見せなかった。まるで、かつてここを何度も歩いたことがあるかのように、軋む床板の位置さえ避けて進んでいく。

「シズク、どこへ行くんだ」

僕の問いには答えず、彼女は最上階の突き当たり、「資料室」と書かれたプレートの前で立ち止まった。施錠されているはずのドアノブに彼女が手を触れると、カチャリ、とひとりでに鍵が開く音がした。

部屋の中央には、異様な存在感を放つ物体が鎮座していた。

人の背丈ほどもある巨大なオルゴールだ。真鍮のシリンダーは錆びつき、一部の歯車が欠損している。

シズクはポケットから、淡く発光する青白い石を取り出した。

「……返さなければ。みんなの、痛みを」

彼女の指先が震えている。その石からは、悲鳴にも似た高周波が漏れ出していた。

彼女が石をオルゴールの欠損部分に嵌め込むと、部屋の空気が一変した。

ガリガリ、と不穏な音を立ててシリンダーが回り始める。

『熱い! 先生、ドアを開けて!』

『どうして見捨てるの!? 約束したじゃない!』

オルゴールから響いたのは、旋律ではなかった。断末魔の叫び、助けを求める慟哭、そして肉が焦げる音。

僕の能力が、音を映像へと強制変換する。

脳裏に焼き付く紅蓮の炎。逃げ惑う昭和の制服を着た生徒たち。そして、外側から太い鎖で扉を封鎖し、証拠隠滅を図る大人たちの、冷徹な背中。

「う、ぐ……!」

あまりに強烈な「絶望」の奔流に、僕は膝をついた。胃液が逆流する。これは、過去の……この学校が隠蔽した火災事故の記憶?

「ごめんなさい……ごめんなさい……」

シズクが涙を流している。だが、その涙は床に落ちる前に霧となって消えた。

振り返った彼女の体は、透け始めていた。向こう側の棚が、彼女の身体を通して見えている。

「あなたは……」

「私は、残響。忘れ去られた者たちの、最後の叫び」

彼女の声が、ノイズ混じりのラジオのように途切れ途切れになる。

「この学園のシステム『エコーズ』は、生徒のトラウマを抜き取り、ここに封じ込める。でも、器がいっぱいになると……私のような幻影が現れて、溢れ出しそうになる」

彼女は人間ではなかった。システムが生み出したエラー。行き場を失った記憶の集合体。

「私を知る人は、もう誰もいない。私はまた、誰にも届かずに消える」

彼女の足元から、存在が光の粒子となって崩壊していく。

その時、資料室の闇の奥から、重油のように粘りつく足音が近づいてきた。

「素晴らしい。まさか、オルゴールの歌を『聴ける』適格者が現れるとはね」

現れたのは、学園長の神宮寺だった。その目は笑っているが、瞳の奥は氷のように冷たい。彼からは、心音が聞こえなかった。代わりに聞こえるのは、分厚い壁の向こうで何かが蠢くような、陰湿で巨大な「欺瞞」の重低音だけだ。

第三章 管理者の提案

神宮寺は崩れゆくシズクを一瞥もせず、愛おしそうにオルゴールの真鍮を撫でた。その手つきは、女生徒の髪を梳くような悍ましさを帯びている。

「この学園はね、星野くん。傷ついた若者たちを守る聖域なんだ。辛い記憶、罪悪感、トラウマ……それらをこの箱に預かり、綺麗な心で未来へ送り出す。教育者としての慈愛だと思わないか?」

「その代償に、過去の不祥事を隠蔽し、死んだ生徒の存在さえ消し去っているのか!」

僕が睨みつけると、神宮寺の周囲で空気が歪んだ。

「真実など、毒にしかならん。君なら分かるはずだ。他人の本心という汚濁にまみれて生きる苦しみが」

神宮寺が一歩、僕に近づく。

「君に選択肢を与えよう。このオルゴールの最後のパーツとなり、新たな管理者になりなさい。そうすれば、君のその『耳』を制御し、永遠の『静寂』を与えてやろう」

甘美な誘惑だった。

静寂。何も聞こえない世界。誰の心も読まなくていい安らぎ。それは僕が長年、喉から手が出るほど欲していたものだ。もう、あの金属音に怯えなくていい。

「……本当に、静かになるのか」

「あぁ、約束しよう。完全なる無の世界だ」

僕はふらりとオルゴールに歩み寄った。神宮寺が勝利を確信して口元を歪める。その唇から漏れる「嘲笑」の音が、耳元で鼓膜を舐めた気がした。

視界の隅で、シズクが首を横に振っているのが見えた。彼女はもう、腰まで消滅している。声は出ない。けれど、彼女の胸の奥から、あのホワイトノイズとは違う、微かな旋律が聞こえた。

――生きて。

それは、どんな美辞麗句よりも純粋な、彼女自身の「願い」の音だった。

そうだ。彼女の静寂は、虚無じゃない。誰かを想う優しさだったんだ。

僕はポケットの中で、母の万年筆を強く握りしめた。冷たい金属の感触が、熱を帯びていく。

「賢明な判断だ、星野くん」

僕はオルゴールの回転するシリンダーに手を伸ばし――

「お断りだ」

叫びと共に、握りしめた万年筆を、高速で回転する歯車の隙間へと突き立てた。

ガガガガッ!! ギャリリリリッ!!

「なっ……!?」

悲鳴のような金属音が弾け、火花が散る。万年筆のペン先がひしゃげ、僕の手首に強烈な反動が走る。骨がきしむ痛みに耐えながら、僕はさらに体重を乗せて押し込んだ。

「静寂なんて、死んでるのと同じだ! 僕は、自分の耳で世界を聞く!」

バキンッ!

硬質な破砕音と共に、万年筆ごと主要な歯車が砕け散った。

嵌め込まれていた青い石が一斉にひび割れ、部屋中に眩い光が溢れ出す。

「貴様! 何をしたか分かっているのかぁぁっ!」

神宮寺の怒号が、今まで聞いたこともないような醜悪なノイズとなって響く。だが、それも光に飲まれて遠ざかっていく。

光の中で、シズクが微笑んだ。今度は、透き通った笑顔だった。

彼女の唇が動く。『ありがとう』。

その声は聞こえなかったけれど、僕の心臓に直接届いた気がした。

そして、視界がホワイトアウトした。

最終章 音のない世界で

目が覚めると、白い天井が見えた。

窓の外からは、鳥のさえずりと、運動部が練習する掛け声、風が木々を揺らす音が聞こえてくる。

僕はベッドの上で体を起こし、恐る恐る耳を澄ませた。

……聞こえない。

廊下を慌ただしく走る看護師や、見舞いに来た生徒たちの、あのおぞましい心のノイズが、一切聞こえないのだ。

完全に、ただの物理的な音しかしない。

「星野、気がついたか」

ガラリと戸が開き、担任の教師が入ってきた。

僕は身構えた。嘘や建前の音が聞こえない不安。彼が何を考えているか分からない恐怖。

だが、不思議と心は軽かった。

システムは崩壊した。学園中から、預けられていた「記憶」が持ち主の元へ還っていったはずだ。窓の外からは、何かを訴えるような生徒たちのシュプレヒコールが聞こえる。世界はかつてないほど騒がしい。

しかし、僕の世界は静まり返っている。僕の能力は、あのオルゴールの破壊と共に失われたのだ。

これで、やっと普通の人間になれた。

そう思った瞬間だった。

胸の奥底、心臓のさらに深い部分から、焼けるような熱い塊がせり上がってきた。

ドクン、と脈が跳ねる。喉の奥が引きつり、呼吸がうまくできない。

「う、っ……」

目頭が熱い。視界が滲む。

それは、誰の感情でもない。僕自身のものだ。

幼い頃、母を亡くしたあの日。『お前のせいだ』という親戚の本心を聞いてしまい、心を閉ざしたあの日。

その辛さから逃れるために、僕自身もまた、無意識のうちに自分の本当の感情を「保管庫」のシステムに同調させ、凍りつかせていたのだ。

能力を失い、システムを壊したことで、僕自身の「忘れたかった痛み」もまた、鮮烈な奔流となって還ってきた。

痛い。苦しい。寂しい。お母さんに会いたい。

子供のように、生々しい感情が暴れまわる。

でも、頬を伝うこの涙は、火傷しそうなほど熱くて――生きている実感がした。

「星野? どうした、どこか痛むのか?」

教師が慌てて駆け寄り、僕の肩に手を置く。その顔には、困惑と、そして純粋な「心配」の色が浮かんでいた。

僕にはもう、彼の本心が分からない。彼が本当に心配しているのか、それとも厄介事だと思っているのか、音では判断できない。

だから、僕は震える声で、初めて「人」を信じて尋ねた。

「先生……俺、泣いてもいいですか……?」

教師は一瞬驚いたように目を見開いたが、やがて、大きく無骨な掌で僕の背中をさすった。

「ああ、いいぞ。気が済むまで泣け」

背中に伝わるその手の温かさだけが、揺るぎない真実だった。

本心が聞こえない不安はある。過去の傷跡は消えない。

けれど、この静寂の中でなら、僕は初めて自分の声で、自分の言葉で、誰かと向き合うことができる。

僕はひしゃげた万年筆をポケットの上から握りしめ、溢れる涙を拭った。

窓の外の騒がしい世界へ、一歩を踏み出すために。