第一章 月光のソナタ

私立碧陽学園には、一つの奇妙で絶対的な校則がある。

卒業生は、三年間で得た最も大切な記憶を一つだけ選び、学園に提出しなければならない。提出された記憶は、その者の脳から完全に消去される。まるで初めから存在しなかったかのように。

「なあ、水瀬。お前だったら、どの記憶を提出する?」

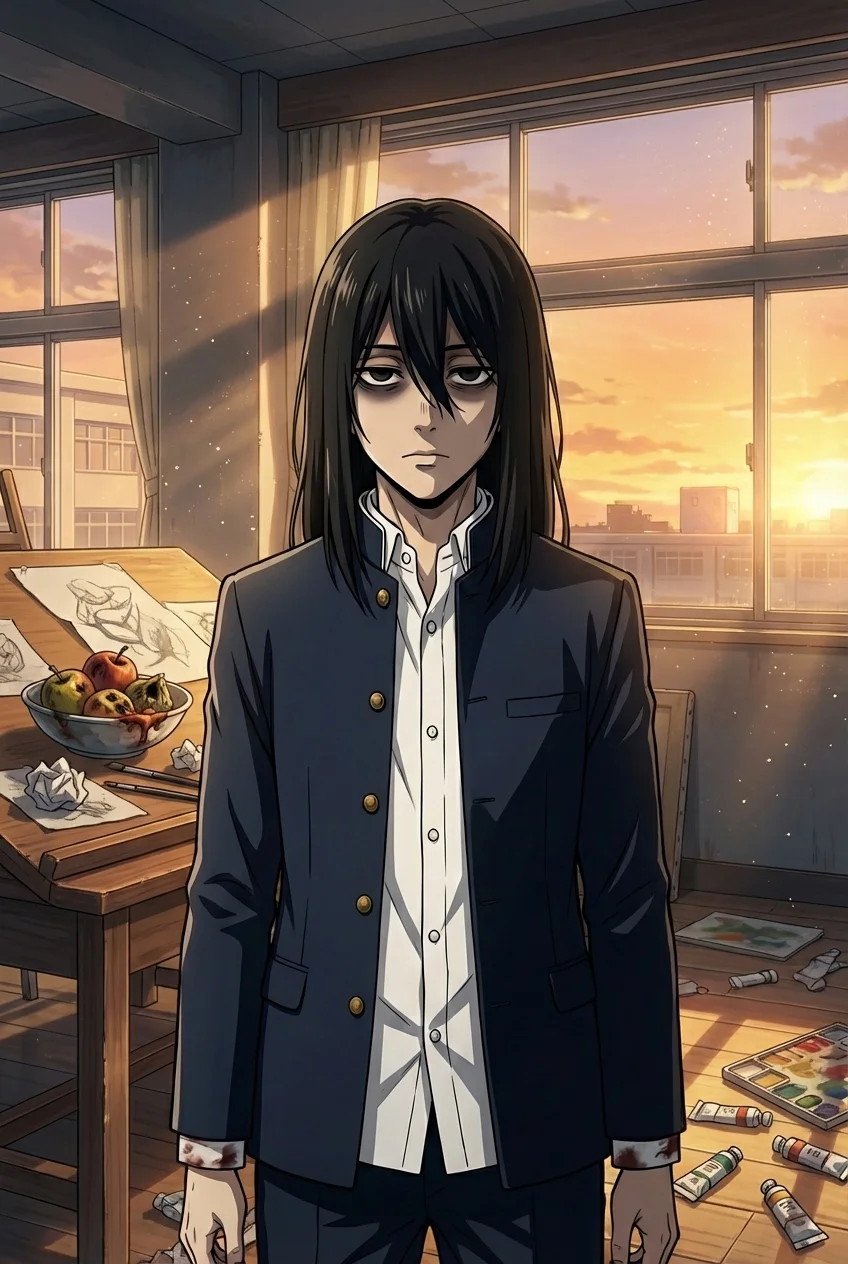

放課後の美術室。イーゼルに向かう僕、水瀬蒼(みなせ あおい)の背中に、クラスメイトの声が投げかけられた。僕は振り返らず、パレットナイフで無機質な青を練りながら答える。

「さあな。そもそも、そんなものは作らないようにしてる」

「つれないねえ。でも、お前みたいな奴が、案外コロッと忘れられない思い出作っちまうんだぜ」

軽口を叩きながら去っていく足音を聞き流し、僕はキャンバスに深く沈むような青を塗り重ねた。失うくらいなら、初めから持たなければいい。温かい記憶は、忘却という名の冷たい手術台で解体されるための献体でしかない。だから僕は、人と深く関わることを避け、この静かな美術室で一人、絵を描くことに没頭してきた。それが僕なりの武装だった。

その日、僕は絵の具が切れていることに気づき、普段は近づかない特別棟の倉庫へ向かっていた。夕陽が長い廊下にオレンジ色の影を落としている。ほとんどの生徒が帰宅した校舎は静寂に包まれているはずだった。しかし、どこからか、微かにピアノの旋律が聴こえてきた。ショパンの『別れの曲』。そのあまりに切なく、胸を締め付けるような音色に、僕は吸い寄せられるように歩いていた。

音の源は、第二音楽室だった。そっと扉の曇りガラスを覗くと、月光と呼ぶにはまだ早い、紫がかった宵の光が差し込む部屋の中心に、グランドピアノと一人の女子生徒の姿があった。長い黒髪が、鍵盤の上を舞う指の動きに合わせてしなやかに揺れている。彼女の横顔は彫像のように美しかったが、その瞳はどこか遠くを見つめ、旋律に溶けて消えてしまいそうな儚さを漂わせていた。

一曲弾き終えた彼女が、ふっと顔を上げた。その瞬間、僕と目が合った。彼女は驚いたように少し目を見開いたが、すぐにふわりと花が綻ぶように微笑んだ。

「聴いていてくれたのね。ありがとう」

それが、僕と三年生の月島響(つきしま ひびき)先輩との出会いだった。彼女は、その美しい容姿と誰にでも優しい性格で、学園中の憧れの的だった。僕のような人間とは住む世界が違う、そう思っていた。

「……邪魔、しました」

踵を返そうとする僕を、彼女の澄んだ声が引き留めた。

「待って。君、美術部の水瀬蒼くんでしょう?君の絵、コンクールで見たことある。すごく、好き」

予想外の言葉に、僕の心臓が不器用な音を立てた。この時から、僕が築き上げてきた武装に、小さな、しかし確実な亀裂が入り始めたことを、まだ僕は知らなかった。

第二章 二人だけのパレット

響先輩との交流は、その日を境に始まった。彼女は時々美術室に顔を出し、僕の描く絵を静かに眺めては、柔らかな感想をくれた。僕は僕で、彼女のピアノを聴きに音楽室へ足を運ぶようになった。彼女の指先から紡がれる音は、僕の知らない感情の色を教えてくれるようだった。

「記憶って、不思議よね」

ある日の放課後、屋上のフェンスにもたれながら、響先輩が呟いた。茜色の空が、彼女の横顔を淡く染めている。

「消えてしまうと分かっていても、人は大切な瞬間を求めてしまう。忘れるために、覚えるなんて、皮肉な話」

「……だから、無意味なんです。どうせ消えるなら、最初から無い方がいい」

僕の言葉に、彼女は少し寂しそうに微笑んだ。

「本当にそうかな。たとえ記憶は消えても、心が覚えていることがあると思うの。誰かと過ごした時間の温かさとか、胸が高鳴った感覚とか……そういうものは、魂に刻まれるんじゃないかな」

彼女の言葉は、まるで詩の一節のように僕の心に染み込んだ。失うことを恐れて心を閉ざしてきた僕にとって、その考え方は眩しすぎた。

僕たちは、たくさんの時間を共にした。雨の日に音楽室で聴いたドビュッシー。海辺の公園で、僕が彼女をモデルにスケッチをした夏の日。彼女は僕の無口を気にもせず、楽しそうに笑っていた。その笑顔を見るたび、僕の心の中に、今まで知らなかった鮮やかな色が生まれていくのを感じた。それは喜びと、同時に鋭い痛みを伴う感覚だった。この日々が、この感情が、「最も大切な記憶」になってしまうことへの恐怖。

秋になり、学園祭が近づいてきた。響先輩は、卒業前最後のステージとして、ピアノの独奏をすることになっていた。

「まだ曲目は決めてないの」

練習の合間に、彼女はそう言って悪戯っぽく笑った。

「でもね、蒼くんのために弾きたい曲があるの。私が作った、世界でたった一つの曲」

その言葉は、僕の心を強く揺さぶった。彼女の中で、僕の存在が特別なものになっている。その事実が嬉しくて、そして、どうしようもなく怖かった。このままではいけない。僕の心は、もう引き返せない場所まで来てしまっていた。この温かい記憶を、僕は失いたくない。絶対に。

第三章 偽りの校則、そして真実の旋律

学園祭を数日後に控えた夜だった。僕は、頼まれた展示用のパネルを取りに、夜の校舎に忍び込んでいた。目的のものを手に入れ、職員室の前を通りかかった時、中から漏れる話し声に足を止めた。理事長と、響先輩の担任教師の声だった。

「……月島さんの件、準備は順調かね」

「はい。学園祭が終わった翌週には、施術の予定です。彼女自身も、覚悟はできているようです」

施術? 卒業はまだ先のはずだ。胸騒ぎを覚え、僕は息を殺して聞き耳を立てた。

「しかし、本当にこれで良かったのでしょうか。本校の『記憶バンク』計画、最初の被験者が彼女とは……」

記憶バンク。被験者。僕の頭の中で、バラバラだった言葉が恐ろしい形を結び始めた。

「仕方のないことだ。彼女の進行性の記憶障害は、もはや手の施しようがない。いずれ全ての記憶を失う彼女にとって、我々の技術は唯一の希望なのだ。卒業生から提供された『幸福な記憶』を移植することで、彼女は新たな人格の基盤を得ることができる」

「では、彼女が学園に提出するのは……」

「ああ。彼女自身が、移植前に残しておきたいと願う、たった一つの『自分の記憶』だ。それ以外は、病と共に全て消え去る」

全身の血が凍りつくのを感じた。どういうことだ? 卒業時の記憶提出は、その記憶を移植するためのドナー集めだったというのか。そして、響先輩は……ドナーではなく、記憶移植を受ける最初の患者? 彼女が患っている……記憶障害?

これまでの彼女の言葉が、稲妻のように脳裏を駆け巡った。

『記憶は消えても、心が覚えていることがあると思うの』

それは、自分自身に言い聞かせるための、必死の祈りだったのではないか。

僕と過ごした時間。彼女が作り上げてきた「大切な記憶」。それは、卒業という未来の感傷のためではなかった。刻一刻と迫りくる完全な忘却に抗うための、彼女の悲痛な戦いそのものだったのだ。

彼女のあの眩しい笑顔の裏に、どれほどの絶望と孤独が隠されていたのだろう。僕は何も知らずに、ただ自分の感傷に浸っていた。恥ずかしさと、彼女への申し訳なさで、立っていられなかった。冷たい廊下に、僕は崩れるように膝をついた。

第四章 君が忘れた夏の色

学園祭当日。講堂は満員の熱気に包まれていたが、僕の心は氷のように冷え切っていた。ステージの袖で出番を待つ響先輩のドレス姿は、まるでこの世のものではないように儚く見えた。

「先輩」

僕の声に、彼女は振り向いて、いつもと同じように微笑んだ。

「蒼くん、来てくれたんだね。ありがとう」

「……全部、聞きました。理事長室での話」

彼女の笑顔が、一瞬だけ揺らいだ。しかし、すぐにまた穏やかな表情に戻る。

「そっか。……ごめんね、黙ってて」

「どうして……どうして言ってくれなかったんですか」

「言えなかった。蒼くんと一緒にいる時間が、本当に楽しくて……私の病気のことを知ったら、君の優しい時間が曇ってしまうと思ったから。私はただ、最後まで、普通の女の子として君との思い出を作りたかったの」

彼女の瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちた。

やがて彼女の名前が呼ばれ、スポットライトの中へと歩いていく。深々と一礼し、ピアノの前に座った彼女は、僕の方を一度だけ見て、小さく微笑んだ。そして、ゆっくりと鍵盤に指を置いた。

流れ出したのは、ショパンでもドビュッシーでもない、聴いたことのないメロディだった。それは、優しくて、どこか懐かしい、陽だまりのような曲だった。夏の日の海風の匂い。雨上がりのアスファルトの輝き。放課後の美術室に差し込む西日。僕と彼女が一緒に過ごした、何気ない風景が次々と音になって蘇ってくる。彼女が僕のために作ってくれた曲。僕との記憶を、彼女は音にして、この世界に繋ぎ止めようとしていた。

演奏が終わると、割れんばかりの拍手が講堂を揺らした。

僕は、人混みをかき分けてステージに駆け上がっていた。

「先輩!」

涙で濡れた瞳を大きく見開く彼女の腕を、僕は強く掴んだ。

「君が全部忘れても、僕が全部覚えてる! 君が失くした記憶を、僕が何度でも君に話してあげる! だから……だから、僕と一緒に作ったこの記憶を、君が残したい一番大切な記憶にしてほしい!」

僕の叫びに、彼女は声を上げて泣きじゃくった。そして、何度も、何度も頷いた。

数年後。

僕は、海が見える小さなアトリエで絵を描いている。傍らの椅子には、穏やかな表情で窓の外を眺める響の姿があった。

彼女は、あの日以降の記憶の多くを失った。僕のことも、まるで初対面のように接する日もある。けれど、それでいい。

「昔ね、響さんと一緒にこの海に来たことがあるんだ。君は、僕が描く絵を、世界で一番好きだって言ってくれたんだよ」

僕がそう語りかけると、彼女は「まあ、そうなの?」と、初めて聞く物語に目を輝かせる。でも、その口元には、いつも微かな笑みが浮かんでいる。記憶はなくても、心が何かを覚えているかのように。

ふと見ると、彼女の指が、膝の上で無意識にピアノを弾くように小さく動いていた。あの日のメロディを、魂が奏でている。

失うことを恐れて心を閉ざしていた僕が、今、ここにいる。忘却は終わりじゃない。それは、新しい物語を始めるための、真っ白なページだ。

僕は、キャンバスに向き直った。窓から差し込む光を浴びて微笑む彼女の横顔を描き始める。

これが、これから僕たちが紡いでいく、無数の「最も大切な記憶」の、最初の1ページになるだろう。君が何度忘れても、僕が何度でも描き、語り続ける。僕たちの、終わらないエチュードを。