第一章 歪む教室の風景

埃とチョークの匂いが混じり合う放課後の教室で、桜木響(さくらぎ ひびき)は息を殺していた。指先が冷え、心臓が耳元でやかましく脈打っている。まただ。胸の奥で渦巻く漠然とした不安が、まるで水面に落ちたインクのようにじわりと広がり、物理的な『共鳴波』となって世界を侵食し始める。

目の前の、使い古された木製の机。その表面に刻まれた無数の傷が、不意に揺らめいた。カタカタと、誰かが焦ってペンを走らせる音が響く。それは過去の音。この机を使っていた、顔も知らない誰かの記憶。響の共鳴波に触発され、インクの染みが人型を成し、必死の形相で数式と格闘する少年の『幻影』がうっすらと浮かび上がる。

「うわ、また始まったよ」

「気味悪い……」

教室の隅でひそひそと交わされる声が、鋭い針のように響の鼓膜を刺す。幻影は響にしか見えていない。だが、彼の感情が引き起こす微細な空気の振動や、温度の揺らぎは、周囲の人間にも不気味な違和感として伝わるのだ。響はぐっと唇を噛み、感情の蛇口を無理やり捻って閉じる。幻影は陽炎のように揺らぎ、やがて机の木目に吸い込まれるように消えていった。

この『白鳳未来学園』は、選ばれた者たちのための揺り籠だ。生徒は誰もが、己の『究極の才能』を形にした『夢の結晶』を卒業までに具現化させ、学園の栄光の壁にその名を刻むことを義務付けられている。それはピアニストの指から生まれた旋律の結晶であり、画家の魂が宿った色彩の宝石であり、科学者の叡智が凝縮された光の立方体だ。

だが、響にはまだ、自分の才能が何なのか、どんな夢を描けばいいのか、何も見えていなかった。ただ、この厄介な体質のせいで、孤独だけが日に日に色濃くなっていく。

第二章 消えゆく星々の囁き

学園の図書館は、古い紙と革の匂いが満ちた静寂の聖域だった。響はここで心を落ち着けるのが常だったが、その日、聖域は不穏な気配に満ちていた。噂は本当だったのだ。図書館の一角を占める『栄光の壁』――卒業生たちの『夢の結晶』が埋め込まれたその壁で、異変は起きていた。

数百の結晶が、ステンドグラスのように壁を彩っている。その一つひとつが、かつてここにいた誰かの輝かしい未来の証。しかし、いくつかの結晶は明らかに光が弱まり、まるで燃え尽きる寸前の蝋燭のように明滅していた。

響が、ひときゆわ輝きの鈍い、植物学者の結晶に見入ったその瞬間。

パキン、と乾いた音が響いた。

結晶に亀裂が走り、その光が完全に消え失せる。そして、響の脳内にだけ、耳鳴りと共に断片的なイメージが洪水のように流れ込んできた。

――枯れた花弁。砕けたフラスコ。誰かの絶望のため息。泣き叫ぶようなバイオリンの旋律。

「うっ……!」

思わずこめかみを押さえる。それは、ただの幻影ではなかった。もっと歪で、ノイズにまみれた記憶の断片。胸元に付けている銀の制服徽章が、じわりと熱を帯びていることに、彼はその時初めて気づいた。まるで、遠いどこかからの信号を受信しているかのように。

「大丈夫か、響?」

声をかけてきたのは、美術科の友人、千歳(ちとせ)だった。彼は心配そうに響の顔を覗き込む。

「また、何か見えたのか?……最近、結晶が消える瞬間に、君の様子がおかしくなるって噂になってる」

響は頷くことしかできなかった。この『歪んだ幻影』は、自分の共鳴波が見せる過去の幻影とは何かが違う。もっと痛切で、誰かの助けを求める悲鳴のようだった。

第三章 砕かれたコンチェルト

事件は、学園中を震撼させた。かつて天才ピアニストと謳われた卒業生、月島栞(つきしま しおり)の『夢の結晶』が消滅したのだ。彼女の結晶は、月の光を閉じ込めたような青白い輝きを放ち、誰もが憧れる存在だった。

消滅の瞬間、響は音楽室にいた。まただ。強烈な『歪んだ幻影』が彼を襲う。燃え盛る楽譜の山、叩き割られたピアノの鍵盤、そして「私の音楽は、完璧じゃない……」という絶望の声。

響は吸い寄せられるように、月島がかつて使っていた第一音楽室の扉を開けた。冷たい空気が肌を撫で、ローズウッドの甘い香りが鼻をつく。部屋の中央に置かれたグランドピアノにそっと指を触れた瞬間、彼の感情が溢れ出した。

共鳴波が広がり、幻影が立ち上る。

楽しそうに鍵盤を踊らせる、在りし日の月島栞の姿。彼女の指から紡がれる旋律は、喜びに満ち、光の粒となって部屋を満たしていく。なんて美しい音だ。響はしばし聴き惚れていた。

しかし、幻影の彼女の表情が、徐々に苦悩に歪んでいく。音が乱れ、不協和音が響き渡る。

「違う、これじゃない……もっと完璧な音を……学園長の期待に応えないと……」

幻影の呟きが、まるで呪いのように響の心に突き刺さった。

第四章 氷の理想

「桜木響君。少し、話がある」

学園長室に呼び出された響を待っていたのは、氷室(ひむろ)学園長その人だった。磨き上げられたマホガニーの机の向こうで、彼は感情の読めない瞳で響を見つめていた。部屋は消毒液のような無機質な匂いがした。

「君のその『共鳴』とかいう特異体質。学園の調和を乱す危険なものだという自覚は?」

氷室の言葉は、静かだが刃物のような鋭さを持っていた。

「結晶の消滅と君の体質に、何らかの因果関係があるのではないかと疑っている者もいる」

「俺は何も……!」

「だが、君だけが『何か』を感じ取っている。違うかね?」

氷室は立ち上がり、窓の外に広がる学園を見下ろした。

「個々の才能は、それだけでは不完全だ。だが、それらを一つに集約し、より高次の目的のために昇華させることができれば……人類は新たなステージへと進化できる。この学園は、そのための実験場なのだよ」

その瞳の奥に宿るのは、教育者としての情熱ではなかった。冷たく燃える、狂信的な理想の光だった。響は背筋に冷たいものが走るのを感じた。この男が、結晶の消滅に深く関わっている。直感がそう告げていた。

第五章 地下のアルケミスト

その夜、響のロッカーに一枚のカードキーが忍ばされていた。差出人はない。ただ、『真実の心臓部へ』とだけ記されていた。迷いの末、響はカードキーを手に、深夜の学園を彷徨い、やがて地下へと続く隠し扉にたどり着いた。

扉の先には、カビとオゾンの匂いが混じり合う長い階段が続いていた。その最奥にあったのは、巨大なドーム状の空間。そして、その中央に鎮座する、青白い光を放つ巨大な機械。無数のケーブルが、天井を通り、壁に埋められた全ての『夢の結晶』へと繋がっている。

「ようこそ、桜木君。君が来ると信じていたよ」

背後から響いた声に振り向くと、そこに氷室学園長が立っていた。

「これが『統合システム・アニマ』。卒業生たちの夢を集め、唯一無二の、完璧なる『人類の夢』を錬成するための炉だ」

氷室は恍惚とした表情で機械を見上げた。

「だが、システムは私の想定を超えて暴走を始めた。不完全な個の夢を、エネルギーとして消費し、消滅させ始めたのだ。歪んだ幻影は、消えゆく夢の断末魔だよ」

彼は響の胸元を指さした。

「君のその徽章は、私が細工を施した特別なものだ。暴走したシステムから溢れ出る記憶の断片――その悲鳴を受け止めるための『受信機』であり、君の共鳴波を『増幅』させる装置でもある。君の力で、この暴走を鎮められると踏んでいたのだが……」

その言葉と同時に、システムが甲高い警報音を発した。壁の結晶たちが、次々と急速に光を失っていく。学園全体の夢が、今、まさに消え去ろうとしていた。

第六章 解放のレゾナンス

絶望に顔を歪める氷室。だが、響の中では別の何かが始まっていた。受信機であった徽章を通じて、消えていった全ての卒業生たちの記憶が、感情が、雪崩のように流れ込んでくる。

ピアニストの喜びと苦悩。植物学者の探求心と挫折。名もなき生徒たちの、ささやかな希望と、叶わなかった願い。

痛い。苦しい。悲しい。

でも、それだけじゃなかった。温かい。愛おしい。眩しい。

「ああ……そうか……」

響は、もう自分の感情を抑えることをやめた。

孤独も、不安も、怒りも、そして流れ込んできた全ての夢への共感も。その全てを、ありのままに解き放つ。

「うわあああああああああっ!」

叫びが、共鳴波の奔流となった。胸の徽章が太陽のように眩い光を放ち、響の感情を極限まで増幅させる。それは、単一の完璧な夢を求めるシステムへの、無数の不完全な個の夢からの反逆の狼煙だった。

増幅された共鳴波が、巨大な感情の津波となって統合システムに直撃する。

ガラスが砕け散るような甲高い音と共に、システムは光の粒子となって崩壊した。

第七章 無数の夢が降る夜

静寂が訪れる。システムに吸収されていた全ての夢の記憶が、解放された。

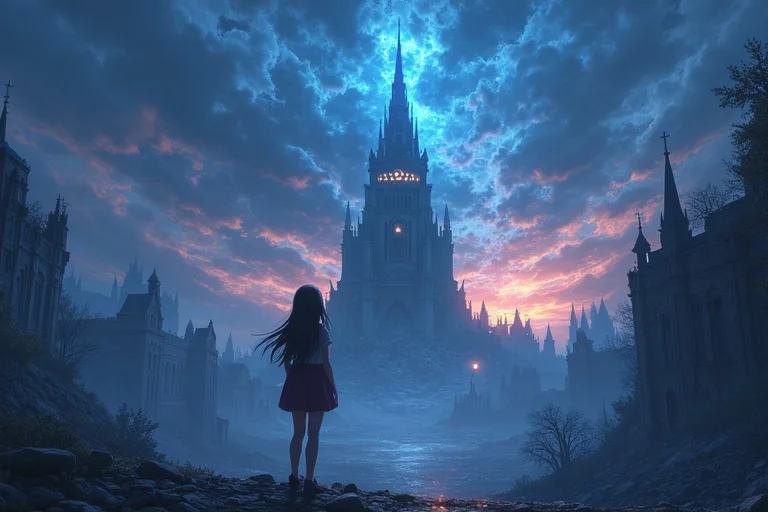

それは、数えきれないほどの光の粒子となり、ドームの天井を突き破り、学園の夜空へと舞い上がっていく。

ある粒子は未完の旋律を奏で、ある粒子は誰も見たことのない色彩を放ち、またある粒子は新しい発見の喜びを囁いている。それらが混ざり合い、夜空に巨大なオーロラを描き出した。

壁の結晶は戻らなかった。だが、その代わりに、結晶が埋まっていた場所から、無数の小さな光が、まるで星々のように瞬き始めていた。単一の輝きではない、多様で、不揃いな、無限の可能性の光。

呆然と空を見上げる氷室学園長の足元に、何かがポトリと落ちた。それは、小さな、不格好だが温かいオレンジ色の光を放つ結晶だった。

「……これだったのだな」

彼の頬を、一筋の涙が伝う。

「私が本当に見たかった夢は、完璧な一つの理想などではなかった。この、混沌として、美しい……無数の可能性そのものだったのだ」

それは、彼が長い間、自身でも気づかずに追い求めていた『真の究極の夢』が、初めて具現化した瞬間だった。

響は、夜空に広がる無数の夢を見上げていた。自分の力は、過去を呼び覚ます呪いではなかった。消された声を拾い上げ、未来へ繋ぐための、架け橋だったのだ。

もう、彼は孤独ではない。この空に輝く、数えきれない夢のひとつひとつが、彼と共にいる。

響は、自分の『夢の結晶』がどんな形になるのか、まだ知らない。

だが、それでいいのだと、今は心から思えた。