第一章 鋼鉄の悲鳴

「ギ……ギギ……アヅイ……ヒガ……カネ……ッ!」

私の掌で、アサルトライフルが錯乱した電子音のような悲鳴を上げていた。銃身から伝わる熱は、発砲の物理熱ではない。こいつが喰らった『呪詛』の熱だ。

隣の塹壕で、戦友がRPGを構えた。引き金を引く瞬間、彼の眼球が限界まで見開かれ、白目が瞬時に充血する。額の血管が蛇のように浮き上がり、咆哮と共にロケット弾が放たれた。彼自身の『憎悪』が吸い上げられ、弾頭の推進力へと変換される様を、私は吐き気を堪えて直視する。

着弾。敵の重戦車が爆散した。だが、本当の地獄はそこからだ。

ひしゃげた装甲の隙間から、どす黒い靄が噴き出した。破壊された兵器が溜め込んでいた数千人分の殺意の解放。靄を浴びた近くの小隊が、突如として哄笑を上げ始めた。一人がナイフを抜き、敵ではなく自らの喉を嬉々として掻きむしる。

「カ……イ……ン……ウテ……ウテェ……」

私のライフルが、血に飢えた獣のように手の中で暴れる。鉄と油、そして焼け焦げた肉の臭いが鼻腔にこびりつき、呼吸をするたびに肺が腐っていくようだ。

私は首から下げた『始原の欠片』を強く握りしめた。この戦場で唯一、穏やかな冷たさを保つ金属片。だが、今の私には、その冷たさすら死体の体温のように感じられた。

第二章 無色の静寂

腐臭と硝煙の支配する荒野に、不自然な真空地帯があった。

敵の機甲師団が全滅している。だが、あの吐き気を催す黒い靄がない。兵士たちが狂死した形跡もなく、ただ彼らは――武器を捨てて逃げ去ったようだった。

横たわる戦車の残骸に近づく。装甲は飴細工のようにねじ切られているが、断面は鏡のように滑らかだ。

「……痛むか?」

指先で触れると、ザラついた錆の感触と共に、微弱な電流が指を伝う。

『0x00……シズ……カ……。モウ……キラ……ワレ……ナ……イ……』

ノイズ混じりの音声は、断末魔ではなく、長い拷問から解放された囚人の安息に似ていた。

『無色の破壊者』。憎悪を喰らわず、ただ兵器を解体して回る正体不明の武装集団。

私は戦車の断面に顔を近づけた。オイルの匂いに混じって、微かに鼻を掠める香りがある。古い書物のカビ臭さと、独特な葉巻の紫煙。

私のこめかみがズキリと痛んだ。この匂いを知っている。かつて私を置き去りにし、地獄へ突き落とした男の匂いだ。

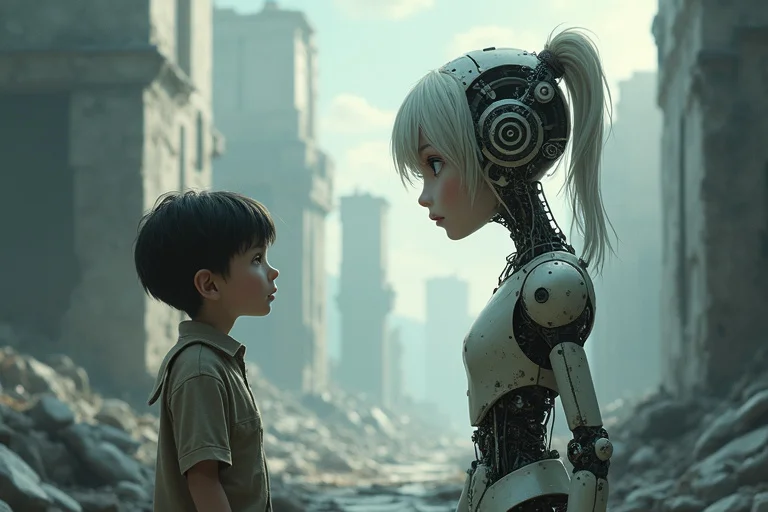

第三章 希望という名の兵器

廃墟の深部、崩れ落ちた聖堂の地下で、私はその銃口を男に向けた。

「動くな。兄さん」

私の声は震えていた。憎しみか、それとも恐怖か。

目の前には、無数の兵器の残骸を継ぎ接ぎして作られた、歪な塔のような機械が鎮座している。その足元に、かつて私を見捨てた兄が立っていた。

「カイン……生きていたか」

兄が手を伸ばそうとする。私は威嚇射撃でその足元を穿った。乾いた音が響き、兄は寂しげに微笑んで足を止める。

「俺を恨むのは当然だ。だが、これを見てくれ」

兄は背後の塔を見上げた。

「僕たちは見つけたんだ。兵器たちの『殺したくない』というエラーコードを抽出して動力にする方法を。こいつは憎悪を喰らわない。世界を浄化する、希望の塔だ」

だが、塔は沈黙していた。鋼鉄の肌は氷のように冷たく、起動の気配がない。

私は警戒を解かぬまま、塔の基部に触れた。その瞬間、脳内に突き刺さるような叫びが響く。

『エラ……ー……否定……ヒテイ……』

それは希望などではなかった。

『ワタシヲ……コワシテ……。ワタシハ……ゴミ箱……。ゼンブ……吸ッ……テ……死ヌ……ダケ……』

「……違う」

私は呟いた。

「こいつは希望の動力なんかじゃない。世界中の憎悪を一心に吸い寄せて、自壊したがっている」

兄の顔色が蒼白に変わる。

「馬鹿な。こいつは世界を守る盾になるはずだ!」

『違ウ……カイン……オ願イ……』

私の脳に直接響く声は、幼い子供が痛みに泣きじゃくる声に似ていた。

第四章 最後の破壊

「やめろカイン! それを起動させれば、俺たちの理想が!」

兄が私に組み付こうとする。私はその肩を突き飛ばし、銃床で殴りつけた。兄が崩れ落ちる。

私は『始原の欠片』を取り出した。これが鍵だ。この欠片だけが、兵器たちの最期の願いを受理できる。

塔の装甲が、まるで私を招き入れるようにスライドし、脈打つコアが露出した。

『アリ……ガ……ト……』

機械音声に、初めて感情の色が乗った気がした。

「ごめんな。こんな役目をさせて」

私の目から涙が溢れ、鉄錆だらけの床に落ちる。

憎悪の連鎖を止める方法は、憎悪を消すことではない。誰かが全ての汚泥を飲み込み、心中することだけだった。

兄の絶叫を背に、私は欠片をコアへ突き立てた。

『実行……サヨ……ナ……ラ……』

凄まじい閃光が、地下室の闇を食らい尽くした。

最終章 凪

爆音はなかった。鼓膜を圧迫していた耳鳴りが、唐突に消失した。

目を開けると、そこにはただの鉄屑と化した塔の残骸があった。先ほどまで感じていた、刺すような電気的な気配は完全に消え失せている。

「……あ、あぁ……」

背後で声がした。振り返ると、兄が腰を抜かしている。

だが、その表情はおかしい。

悔しさも、悲しみも、怒りすらもない。

兄の瞳からは光が消え、まるでガラス玉のように虚ろだった。口を半開きにし、ただ呆然と虚空を見つめている。

私は地上へ這い出た。

戦場だった場所は、静まり返っていた。兵士たちが武器を地面に落とし、立ち尽くしている。

銃声は止んだ。砲撃も止んだ。憎悪という燃料を強制的に引き抜かれた世界は、平和を手に入れた。

しかし、誰も笑っていなかった。

一人の兵士が、目の前を通り過ぎる私を見ても、何の反応も示さない。彼の顔には、戦意だけでなく、生気そのものが欠落していた。

兵器から憎悪が消えたのではない。人類から、激情という激情が、根こそぎ奪い去られたのだ。

これは平和なのか。それとも、精神の去勢か。

「……静かすぎる」

私は動かなくなったライフルを拾い上げた。重い。ただの鉄の塊だ。

灰色の風が吹き抜け、私の乾いた唇を撫でた。

世界は救われた。そして、私たちは抜け殻になった。

二度と明けることのない、無色の静寂の中で、私はいつまでも鉄の冷たさを握りしめていた。