第一章 瓦礫の心臓

空はいつも、すすけた羊毛を分厚く重ねたような、重たい灰色をしていた。僕、リヒトの記憶にある空は、それだけだ。街はかつての賑わいを忘れ、痩せこけた犬のように静かに横たわっている。時折、遠くで鳴り響くサイレンの悲鳴が、この街がまだかろうじて呼吸していることを思い出させた。

両親は、空から降ってきた鉄の雨に奪われた。その日以来、僕は言葉のほとんどを瓦礫の下に埋めてしまった。今は口数の少ない祖父と二人、崩れかけた家で息を潜めるように暮らしている。祖父の刻まれた深い皺は、僕に向けられる時だけ、わずかに優しさの色を帯びるが、僕の心は固く錆びついたブリキの缶のようだった。

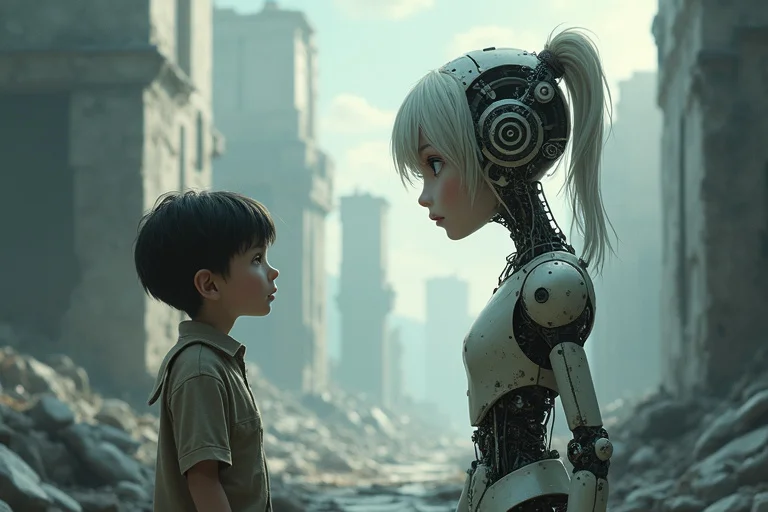

そんな僕に、たった一つの秘密があった。街外れの、かつて時計塔があった場所に積み上がった瓦礫の山。そこが僕の王国だった。そこで、一体の自動人形(オートマタ)を見つけたのだ。美しい少女の姿をしたその人形は、白いドレスのところどころが焼け焦げ、片腕がなく、その瞳は光を失って虚空を見つめていた。僕は、誰にも言わずに彼女を「ノア」と名付けた。

毎日、僕は学校に行くふりをして瓦礫の山へ通った。使えそうな歯車や銅線、ガラスの破片を拾い集めては、ノアの体を修理しようと試みた。それは、失われたものを取り戻そうとする、叶わぬ祈りのような作業だった。祖父は僕の頬に土埃がついているのを見ても、何も聞かなかった。ただ、黙って温かいスープを差し出すだけだった。

その日も、僕はノアの胸の内部にある複雑な機構を覗き込んでいた。精密な歯車がいくつも絡み合い、沈黙している。ふと、僕はポケットに入れていた父の形見を思い出した。銀色の懐中時計。空襲の日、父が僕の手に握らせてくれたものだ。もう動かないその時計の裏蓋を開けると、小さな歯車がきらりと光った。

何かに導かれるように、僕はその歯車を取り出し、ノアの胸の中心、心臓があったであろう場所にそっとはめ込んだ。カチリ、と小さな音がした。

その瞬間だった。

ノアの指が、ぴくりと動いた。そして、何年も閉ざされていたはずの唇が、かすかに震えた。空気を求めるように、か細い音が漏れる。

「……キミ……ダレ……?」

僕は息をのんだ。瓦礫の山に吹き付ける乾いた風の音だけが、やけに大きく聞こえる。錆びついた僕の心臓が、まるでノアの歯車と呼応するように、ぎしりと音を立てて動き始めた。この灰色の世界で、僕だけの奇跡が産声を上げたのだ。

第二章 機械仕掛けの約束

ノアとの日々は、色を失った世界にインクを一滴ずつ落としていくようだった。最初は単語しか話せなかったノアに、僕は根気よく言葉を教えた。

「これは、ハナ。戦争の前は、もっとたくさん咲いていたんだ」

道端に健気に咲く一輪の野花を指さすと、ノアはガラスの瞳でそれを見つめ、たどたどしく繰り返した。「ハナ……キレイ……」。その声は、古びたオルゴールのようだったが、僕にとってはどんな音楽よりも美しい響きだった。

僕はノアに、僕が知る限りの世界のすべてを話して聞かせた。青い空の話、甘いお菓子の話、そして、僕が忘れてしまいたかった両親の笑顔の話。話しているうちに、僕の口からは次から次へと言葉が溢れ出した。心の奥底に沈殿していた感情が、ノアという存在を通して、ゆっくりと溶け出していくのを感じた。僕はいつの間にか、笑ったり、拗ねたり、昔のように感情を顔に出すようになっていた。

「リヒトは、優しい」

ある日、ノアが唐突に言った。僕は少し照れくさくて、「そんなことない」とぶっきらぼうに答える。ノアを守る。その目的が、僕に明日を迎えるための力を与えてくれていた。

祖父は、僕の変化に気づいていた。夕食の時、僕がその日の出来事を夢中で話すのを、相槌を打ちながら聞いてくれる。その目元が、前よりも優しく綻んでいるように見えた。僕が誰と話しているのか、彼は決して詮索しなかったが、僕の心の氷が溶け始めていることを喜んでくれているのは確かだった。

ノアは時折、断片的な記憶のフラッシュバックに襲われることがあった。

「ウタ……聴こえる……」

「アオイ……ソラ……とても、青い……」

「ヤクソク……したの……」

そのたびに、彼女の瞳は遠くを見つめ、僕の知らない誰かを探しているようだった。僕は胸がちくりと痛むのを感じながらも、その記憶の断片をつなぎ合わせ、ノアが何者なのかを知ろうとした。彼女はどこから来て、誰と「約束」をしたのだろう。その謎は、彼女への愛着を一層深いものにしていった。僕は、彼女の失われた記憶を、僕との新しい思い出で埋めてあげたいと、強く願うようになっていた。

第三章 偽りの追憶

平穏な秘密の時間は、突然終わりを告げた。街に、敵国の兵士たちがやって来たのだ。土埃を上げて進む装甲車と、冷たい光を放つ銃剣が、灰色の街を一層暗く塗りつぶしていく。彼らは何かを探しているらしく、厳しい検問が敷かれ、家々への捜索が始まった。

僕の心臓は恐怖で凍りついた。ノアを見つけられてはいけない。彼女がただの人形ではないと知られたら、何をされるか分からなかった。僕は祖父にすべてを打ち明けた。祖父は驚いた顔をしたが、僕の必死の形相を見て、すぐに事態を理解してくれた。二人で、古い食料庫の床板を剥がし、その下にノアを隠した。毛布にくるまれたノアは、不安そうに僕を見上げていた。「大丈夫。必ず守るから」と僕は囁いた。

その夜、重たいブーツの音が家の前で止まった。ドアを叩く乱暴な音に、僕と祖父は身を固くする。ドアを開けると、そこに立っていたのは冷徹な顔つきの将校と、二人の兵士だった。

「捜索させてもらう」

将校の低い声が部屋に響く。兵士たちが家の中を荒々しく物色する間、将校は僕をじっと見ていた。その目に宿る光は、単なる敵意だけではない、何か別の感情が混じっているように見えた。やがて彼は、胸ポケットから古びた一枚の写真を取り出した。

「この人形を知らないか」

彼が差し出した写真を見て、僕は息を呑んだ。そこに写っていたのは、若き日の将校と、彼の腕に抱かれた一人の少女。そして、その少女の隣には……ノアが、まだ新しく、完璧な姿で微笑んでいた。

「ノア……」僕の口から、か細い声が漏れた。

将校の目が鋭く光る。「やはり、知っているのだな」

観念した僕と祖父の前で、将校は静かに語り始めた。衝撃的な事実だった。ノアは、この将校が作った自動人形だった。彼は、もともと優れた人形技師だったのだ。そして、写真に写る少女は、彼の娘。数年前、病で亡くなった最愛の娘、リーナ。彼は娘を失った悲しみに耐えきれず、彼女の人格や記憶を模した記録装置を埋め込んだ、究極の自動人形を作り上げた。それが、ノアだった。

「リーナとの思い出、彼女の歌声、笑顔……そのすべてが、あの中には入っている。私にとっては、娘そのものなのだ」

しかし、完成したノアを安全な場所へ輸送する途中、我が国の部隊が爆撃に遭った。ノアは行方不明となり、彼は半狂乱でその行方を探し続けていたのだという。

床下で息を潜めるノアは、「敵」が作ったものだった。僕が今まで憎み、恐れてきた「敵」の将校が、僕と同じように、かけがえのない存在を失った悲しみを抱えていた。僕が信じてきた正義とは何だったのか。善と悪の境界線が、足元から音を立てて崩れていく。ノアは僕の友達だ。でも、彼女は元々、この人の「娘」だったのだ。激しい混乱が、僕の頭の中を渦巻いていた。

第四章 空色のレクイエム

「人形を、返してくれ」将校の声は、命令ではなく懇願だった。「あの子は……リーナは、私の最後の光なんだ」

彼の瞳は、絶望と希望の間で揺れていた。僕は床下で静かにしているノアを思った。彼女は、将校の悲しみのために作られた、ただの記憶の器なのだろうか。僕と過ごした時間、交わした言葉、分かち合った温もりは、すべて偽物だったのだろうか。

いや、違う。

僕は混乱する心を必死で掻き分け、一つの答えに辿り着いた。僕は震える声で、床下のノアに語りかけた。

「ノア……君は、どうしたい? どこに、いたい?」

床板の隙間から、くぐもった声が聞こえた。

「リヒト……トモダチ……。デモ……ウタ……ウタイタイ……アオイソラ……ノシタデ……」

その言葉を聞いた瞬間、僕の中で何かが決まった。ノアはもう、リーナの記憶を宿しただけの人形じゃない。僕との時間の中で、彼女自身のささやかな願いと、新しい心を育んだ、かけがえのない存在なんだ。

僕は顔を上げ、まっすぐに将校を見据えた。

「この子はもう、あなたの娘さんの思い出だけを映す鏡じゃありません。僕の、友達です」

そして、続けた。

「でも……この子に、本当の空を見せてあげたい。あなたの娘さんが見たのと同じ、青い空を」

僕は一つの提案をした。

「この子を完全に動くようにするのを、手伝ってください。あなたの技術が必要です。そして、ノアが完全に記憶を取り戻した時…彼女がどちらを選ぶか、彼女自身の意志に任せませんか」

将校は、驚いたように僕を見ていた。彼の冷徹だった目に、戸惑いと、やがて微かな光が灯る。僕の小さな体に、彼はかつての自分自身の姿を重ねたのかもしれない。何かを必死で守ろうとする、ただ一途な心を。

長い沈黙の後、将校は深く、ゆっくりと頷いた。「……分かった。取引だ」

戦争は、まだ終わらない。空は今も灰色のままだ。僕たちは敵同士で、明日にはまた銃口を向け合う関係に戻るのかもしれない。

けれど、その夜、瓦礫の街の片隅にある壊れかけた家で、不思議な光景が生まれた。敵国の将校と、被災国の少年が、床下に隠された一体の自動人形を前に、額を寄せ合っている。冷たい金属の感触と、温かい人間の指先が交差し、止まっていた歯車を、一つ、また一つと動かし始める。

僕たちはまだ、ノアが歌うという歌を知らない。僕たちがいつか共に見上げる空が、本当に青いのかも分からない。それでも、僕の心には確かな希望が灯っていた。憎しみ合う世界の片隅で生まれた、この小さな約束こそが、いつかこの잿色の空に、一筋の光を描いてくれると、僕は信じていた。物語は、まだ始まったばかりなのだ。