第一章 読めるはずのない本

神保町の裏通りにひっそりと佇む古書店「時紡ぎ堂」。その店員である水野響(みずのひびき)にとって、古紙とインクの匂いが染みついたこの場所は、現実から逃れるための聖域だった。彼は、コミュニケーションが苦手で、人いきれのする満員電車や、意味のない雑談が飛び交う騒々しい世界に、いつも息苦しさを感じていた。

店の奥、埃を被ったガラスケースの中に、一冊だけ非売品の本がある。節くれだった指でいつもそれを磨いている店主は、「これは魂の道標だ。売るもんじゃない」とだけ言って、決して響にも触らせなかった。それは、見慣れない深緑の革で装丁され、表紙には金色のインクで奇妙な螺旋模様が描かれているだけの、タイトルのない本だった。

ある雨の夜、響が一人で残業をしていると、ガラスケースが微かに音を立てた。見ると、いつもは固く閉ざされているはずの錠が外れている。魔が差した、としか言いようがなかった。彼は震える手でその本を手に取った。ずしりと重い。ページをめくると、そこには美しい手描きの挿絵と、見たこともない言語で綴られた物語が広がっていた。文字はさながら踊る小枝のようで、どの国の言葉にも当てはまらない。

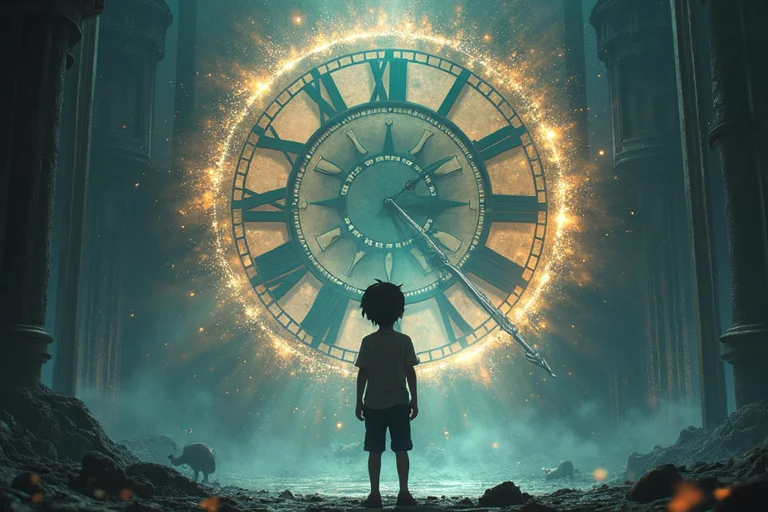

だが、不思議なことに、響にはその文字が「読める」気がした。いや、意味が分かるのではない。文字の一つ一つが、彼の心の奥底にある何か懐かしい感情を、直接揺さぶるのだ。夢中でページを繰っていたその時、二つの月が浮かぶ夜空を描いた挿絵の頁で、彼の指が金色の螺旋模様に触れた。

途端、模様が眩い光を放ち始めた。古書店のインクの匂いが急速に薄れ、代わりに、夜露に濡れた草いきれと、どこか甘い花の香りが鼻腔を満たす。世界がぐにゃりと歪み、響は立っていられなくなった。浮遊感と耳鳴り。彼の意識は、光の奔流の中へと静かに沈んでいった。

第二章 霧の都の語り部

目を開けると、響は柔らかな苔の上に横たわっていた。頬を撫でる風はひんやりと心地よく、夜気には澄んだ静けさが満ちている。起き上がって空を見上げ、彼は息を呑んだ。乳白色に輝く巨大な月と、それによりそうように浮かぶ青白い小さな月。二つの月が、夜空を幻想的に照らしていた。

周囲には、青白い燐光を放つ植物が生い茂り、足元には水晶のように透き通った小川が流れている。目の前には、霧の中に尖塔がいくつもそびえ立つ、石造りの美しい街並みが見えた。夢だ、と響は思った。だが、肌で感じる空気の冷たさも、耳に届く微かなせせらぎも、あまりに現実的だった。

「迷い人、ですね」

背後からかけられた声に、響は飛び上がるほど驚いた。振り返ると、そこに一人の少女が立っていた。銀糸のような長い髪、二つの月光を映して静かに輝く紫色の瞳。彼女は、この世のものとは思えぬほど儚く、そして美しかった。

「あなたは……?」

口から滑り出た言葉は、自分でも驚くほど流暢な、しかし聞いたことのない言語だった。

「私はリア。この『霧の都アヴァロン』の語り部です」と少女は名乗った。「そしてあなたは、おそらく『帰還者』なのでしょう」

リアに導かれ、響は都の中を歩いた。この世界は、響がいた「向こう側」の世界で忘れ去られた物語、夢、そして人々の想像力が流れ着く終着点なのだという。リアのような「語り部」は、それらの記憶を保存し、消えゆかぬように語り継ぐ役目を持っていた。

「あなたが持っていた本は、二つの世界を繋ぐ稀有な『鍵』。そして帰還者とは、その鍵の創作者に連なる魂を持つ者。だからあなたには、私たちの言葉が分かるのです」

響は、現実世界での息苦しさを忘れていた。ここでは、誰も彼を奇異の目で見ることはない。彼の内向的な性格すら、ここでは「思慮深さ」として受け入れられた。リアは、響が知らなかった数多の物語を語ってくれた。英雄の悲劇、名もなき恋の詩、星々の創世神話。それらはどれも、切なく、そして美しかった。

響は、生まれて初めて「自分の居場所」を見つけたと感じた。二つの月と、リアの穏やかな声、そして無限の物語に囲まれたこの都こそ、彼がずっと夢見ていた世界そのものだった。もう、あの騒々しくて息の詰まる現実には戻りたくない。彼は心の底からそう願うようになっていた。

第三章 忘却のパラドックス

穏やかな日々は、唐突に終わりを告げた。都の端から、乳白色の濃い霧が湧き立ち、街を侵食し始めたのだ。それはただの霧ではなかった。霧に触れた建物は輪郭を失って溶け、青白く光っていた植物は色を失って枯れていく。リアはそれを「忘却の霧」と呼んだ。

「都が……世界が、消えていく……」リアは青ざめた顔で呟いた。「向こう側の世界で、この都を支える物語が、完全に忘れられようとしています」

響はなすすべもなく、美しい都が崩壊していく様を見つめていた。どうすればいいのかと問い詰める響に、リアは苦渋に満ちた表情で、世界の核心を語り始めた。

「この霧の都は、単なる物語の墓場ではありません。ここは……一人の人間の精神が創造し、その想いの力だけで維持されている、夢の世界なのです」

彼女の紫色の瞳が、真っ直ぐに響を射抜く。

「その創造主は、水野創作(みずのそうさく)。あなたの、お祖父様です」

衝撃に、響は言葉を失った。祖父は、響が幼い頃に亡くなった、売れない童話作家だった。いつも優しい笑顔で、不思議な物語をたくさん聞かせてくれた祖父。

「あなたが持っていた鍵の本は、お祖父様があなたのために遺した、最後の物語。そして私は……私は、お祖父様の『物語を愛する心』そのものが形になった存在。この世界を、あなたに引き継ぐための案内人なのです」

忘却の霧が広がる本当の理由。それは、現実世界で祖父の物語が風化していることだけではなかった。最大の原因は、他ならぬ響自身にあった。

「あなたがこの世界を愛し、ここに安住を求めれば求めるほど、あなたは現実から切り離されていく。それは、あなたがお祖父様から受け継いだはずの記憶や、彼があなたに託した想いを、あなた自身が『忘れかけている』ことの証明なのです」

リアの言葉は、残酷な真理を響に突きつけた。この美しい安住の地は、彼が現実から目を背けることによって、その存在基盤を失っていく。安らぎを求めれば求めるほど、安らぎの場所が消滅に向かう。それは、あまりにも皮肉で、絶望的なパラドックスだった。自分の存在そのものが、愛するこの世界を破壊している。その事実に、響の心は張り裂けそうだった。

第四章 君がための物語

崩れゆく尖塔の下で、響は選択を迫られていた。このままリアと共に、美しい世界の終焉を見届けるか。それとも、あの息苦しい現実に戻り、この世界を救うために戦うか。

「私は、消えても構いません」リアは、迫りくる霧を見つめながら、静かに言った。「私は物語の一部。物語が役目を終えれば、消えるのは自然なこと。でも、あなたには生きてほしい。そして、覚えていてほしい。ここに、こんなにも美しい世界があったことを」

彼女の言葉に、響の脳裏に祖父の顔が蘇った。「響、物語はな、誰かの心の中で生き続ける限り、決して死なないんだよ」。幼い日に聞いた、優しい声。

そうだ。逃げてはいけない。祖父は、この世界を、そしてリアを、自分に託してくれたのだ。読者として物語を享受するだけではだめだ。自分が、この物語を未来へ繋ぐのだ。

「帰るよ、リア」響は決意を固めて言った。「そして、必ず君たちの物語を語り継ぐ。僕が、新しい創作者になる」

リアは、涙を浮かべながらも、誇らしげに微笑んだ。その笑顔は、響が今まで見たどんなものよりも美しかった。

「ええ。待っています。また、物語の中でお会いしましょう、響」

リアが響の額にそっと口づけると、世界が再び白い光に包まれた。

次に目を開けた時、響は時紡ぎ堂の床に倒れていた。窓の外はまだ雨が降っている。壁の時計は、数分しか進んでいなかった。まるで長い夢を見ていたかのようだ。だが、彼の手の中には、あの深緑の革張りの本が、確かな重みをもって存在していた。表紙の螺旋模様は、その輝きを失っていたが、温かい熱を帯びているように感じられた。

数日後、響は古書店を辞めた。そして、自分の部屋の机に向かい、真新しい万年筆を握った。窓から見える月は一つしかない。けれど、彼の心の中には、いつでも二つの月が浮かんでいた。青白く光る植物の庭、水晶の小川、そして儚く微笑む銀髪の少女の姿が。

彼はペンを走らせる。それは、誰かに忘れられた物語を救うための物語。祖父が遺してくれた愛と、霧の都で出会った少女への誓いを胸に。

彼はもう、現実から逃げるだけの内向的な青年ではなかった。物語と現実を繋ぎ、未来へと語り継ぐ、「語り部」としての一歩を、今、踏み出したのだ。彼の紡ぐ言葉が、インクとなって紙に染みていく。その一文字一文字が、遠い異世界で、新たな光となって灯ることを信じて。物語は終わらない。誰かがそれを愛し、語り継ぐ限り、月はふたつ、君はひとり、心の中に生き続けるのだから。