第一章 視界の変容

視界が、一瞬にして、変わった。

カイトは泥濘(でいねい)の塹壕に伏せ、機関銃の掃射に身を震わせていた。硝煙が鼻腔を突き刺し、耳には轟音が絶え間なく響く。数メートル先の土嚢の陰には、敵兵のヘルメットがわずかに見え隠れしていた。引き金を引く寸前、彼の脳裏を走ったのは、突然の、しかし鮮烈な映像だった。

それは、まるで別の誰かの目を通して世界を見ているかのような感覚。土嚢の陰から見える景色は、カイトが見ているそれと寸分違わないはずなのに、まるで異なる色合いを帯びていた。そして、その視界の中心には、まさに自分が狙っていた土嚢の向こう側、泥と血にまみれた塹壕に身を隠す自分自身の姿があった。

「敵だ…」

その声は、カイト自身の声ではなかった。恐怖と憎悪、そして微かな疲労感が混じり合った、見知らぬ男の声。しかし、その声は彼の脳内に直接響き、彼の思考と同期していた。そして、その男の視界は、彼が狙っていた自分の姿を捉え、その指が、今まさに引き金を引こうとしているのがわかった。

一瞬の静寂。世界が歪み、カイトの意識が急速に混濁する。彼の五感は現実の戦場から切り離され、見知らぬ男の恐怖と焦燥が津波のように押し寄せた。彼は何を見た?何を感じた?泥と化した故郷の畑。幼い妹の笑顔。そして、自分たちを追い詰める「敵」への、純粋な、そしてどうしようもない憎しみ。

その一瞬が永遠に感じられた後、爆音と土煙がすべてをかき消した。カイトは我に返り、激しく息を吐いた。身体中の血が逆流するような感覚。目の前には、まだ土嚢の陰に敵兵が潜んでいるはずだが、引き金を引くことはできなかった。手が震え、全身が鉛のように重い。

「どうした、カイト!撃て!奴らを逃がすな!」

班長の声が鼓膜を破り、彼は我に返った。だが、その声も、戦場の喧騒も、先ほどの「別の視界」の衝撃の前では、色褪せた残響でしかなかった。あれは幻覚だったのか?それとも、疲労がもたらした錯覚?しかし、彼の心には、見知らぬ男の純粋な憎しみが、まるで自分のもののように深く刻み込まれていた。それは、彼がこれまで経験したどんな恐怖よりも、深い戦慄を彼に与えていた。

第二章 混濁する記憶の断片

あの日の「視界の変容」以来、カイトは戦場で生きることに、これまでとは異なる意味で苦悩していた。彼の内側には、見知らぬ敵兵の記憶の断片が、まるで砂金のように散りばめられていた。故郷の匂い、家族の声、そして戦場での恐怖と絶望。それらは、彼の眠りを妨げ、食事の味を奪い、何よりも、引き金を引く手を鈍らせた。

「あの共鳴現象って、本当にあるんですか?」

夜間の見張り中、カイトは意を決して古参兵のラウルに尋ねた。ラウルは疲労の色濃い顔でタバコの煙を吐き出し、遠くの爆音に耳を傾けていた。

「ああ?共鳴現象だぁ?新兵がよく口にする幻覚か、気の病のことか?」

「いえ、その、敵兵と、一瞬だけ、視界や感情が繋がるっていう…」

ラウルは嘲るように鼻を鳴らした。「そんなもん、ありゃしねぇよ。戦争が長引けば、誰だって頭がおかしくなる。敵を殺したくない、なんて気持ちの表れだ。そんなもんを信じていたら、お前が死ぬぞ。」

ラウルの言葉は、カイトの心に重くのしかかった。やはり、誰も信じてはくれない。だが、彼自身には、あれが単なる幻覚ではなかったという確信があった。あの時感じた、泥と化した畑の匂い、妹が笑う声…それらは、彼自身の記憶にはない、生々しいリアリティを伴っていた。

敵を前にすると、彼の脳裏には常に、あの見知らぬ男の視線が蘇る。あの男もまた、カイトと同じように、自分の命を守るために戦っている。家族のため、故郷のため、信じる「正義」のために。彼らが殺し合っているのは、本当に自らの意志なのか?それとも、見えない何かに突き動かされているだけなのか?

塹壕の中、カイトは空を見上げた。月は厚い雲に覆われ、星一つ見えない。故郷を離れて数年。彼は故郷の空を思い出した。あの空の下で、家族や友人が、今も自分を待っているのだろうか。そして、あの敵兵の故郷の空は、一体どんな色をしているのだろう。彼は、自分が撃ち殺してきたかもしれない無数の「あの男」たちの顔を思い浮かべ、吐き気がした。

戦争は、彼から故郷を、友人を、そして何よりも、人間性を奪い去ろうとしていた。だが、あの共鳴現象は、彼に新たな疑問と、そして拭い去れない罪悪感を植え付けた。敵は本当に「敵」なのか?自分たちは、何のために、誰のために、戦っているのか?その問いは、答えのない迷路のように、カイトの精神を蝕んでいった。

第三章 融合する魂

再び、激しい戦闘が始まった。これまでで最も大規模な攻防戦。カイトたちの部隊は、数に勝る敵兵に押され、後退を余儀なくされていた。彼は必死に弾丸を装填し、応戦する。だが、その度に、脳裏にちらつくのはあの見知らぬ男の視線だった。

目の前に、単身で突撃してくる敵兵がいた。泥だらけの顔は、しかし、どこか見覚えがあるような気がした。カイトは迷いなく引き金を引いた。しかし、その瞬間、彼の視界は再び、完全に変容した。

今度は一瞬ではなかった。それは、まるで彼の魂が、その突撃してきた敵兵の身体に吸い込まれていくかのような感覚。彼は「カイト」でありながら、「エイデン」という名の敵兵でもあった。エイデンとして、カイトは足元に走る痛みを体験した。カイトが放った弾丸が、エイデンの左肩を貫いていたのだ。

エイデンの意識の中で、カイトは、彼の過去を追体験した。貧しい農村で生まれ育ち、早くに両親を亡くしたこと。幼い妹のルナを養うため、志願兵となったこと。ルナに「英雄になって帰る」と約束した日のこと。彼の故郷の村は、カイトたちの軍によって焼き払われ、ルナは行方不明になったこと。

そして、エイデンは、この戦争における「カイトたちの軍」を、故郷を破壊し、家族を奪った「悪魔」と認識していた。エイデンの目から見たカイトたちの旗は、暴虐の象徴であり、彼らが口にする「正義」は、単なる侵略の口実でしかなかった。

「お前は…お前たちは…ルナを…」エイデンの口から漏れる憎悪と悲しみの声が、カイト自身の耳にも届く。カイトは、エイデンの脳内で、自らがエイデンの故郷を焼き、妹を奪った「敵」として認識されている事実を突きつけられた。エイデンにとって、カイトは憎むべき存在であり、倒すべき「悪」なのだ。

エイデンの記憶の中で、カイトは、彼の友人たちと共に、夜中に星を見上げ、戦争が終わったら故郷で何をしたいかを語り合っていた。そこには、カイト自身の友人たちと、何ら変わらない夢や希望があった。そして、その友人たちもまた、カイトたちの手によって命を落としていた。

カイトの頭の中で、彼の信じてきた「正義」の柱が、ガラガラと音を立てて崩れ去った。自分たちが信じていたものが、別の視点から見れば、純粋な「悪」であるという、あまりにも残酷な真実。彼が殺してきた「敵」は、自分と同じように、家族を愛し、故郷を思い、未来を夢見ていた、かけがえのない人間たちだった。

意識が現実に戻る。目の前には、左肩から血を流し、うめき声を上げるエイデンがいた。カイトの顔は、恐怖と絶望、そして深い混乱に歪んでいた。自分が撃ったその男が、今、自分自身の魂の奥底に触れてきたのだ。

第四章 新たな選択の道

エイデンとの深い共鳴体験は、カイトの心を完全に砕き、そして再構築した。彼はもはや、かつての自分ではなかった。心の中には、エイデンの記憶と感情が深く根付き、自らの手で「エイデン」を傷つけたという罪悪感が、彼の精神を押し潰していた。

戦争の意味が、彼にとって完全に消失した。正義も、悪も、もはや区別がつかない。ただあるのは、互いの無知と憎悪が引き起こす、無意味な殺戮だけだ。彼の心は深い絶望に沈んだ。食事も喉を通らず、眠ることもできなかった。ただ、エイデンの、そしてルナの顔が、彼の脳裏を離れなかった。

「おい、カイト。お前、顔色が悪いぞ。少し休むか?」

班長の声が届いたが、カイトは応えられなかった。彼は、エイデンが倒れた場所に視線を向けた。エイデンは、幸いにも致命傷ではなかったようで、他の敵兵に引きずられるようにして撤退していった。しかし、カイトは、彼のうめき声と、瞳に宿る深い悲しみを、はっきりと感じ取っていた。

数日後、カイトは部隊を離れた。それは脱走でも反逆でもなかった。彼は、ただ戦うことを止めたのだ。心の中で、エイデンの妹ルナの顔が問いかけていた。「なぜ、私たちは殺し合うの?」

カイトは武器を捨て、故郷へと続くと思われる道を、ただ歩き始めた。しかし、彼の足が向かうのは、故郷の村ではなかった。エイデンの故郷、エイデンがルナと暮らしていた村だった。その村は、カイトたちの軍によって焼け野原にされたという。その光景を、彼はエイデンの記憶の中で見ていた。

彼は、自分が犯した罪を償う方法を探していた。それは、生き残ったエイデンを捜すことかもしれない。あるいは、ルナを捜し、彼女に謝罪することかもしれない。彼は、もう誰かを殺すことには耐えられなかった。彼が望むのは、ただ、この無意味な連鎖を、自分の中で断ち切ることだった。

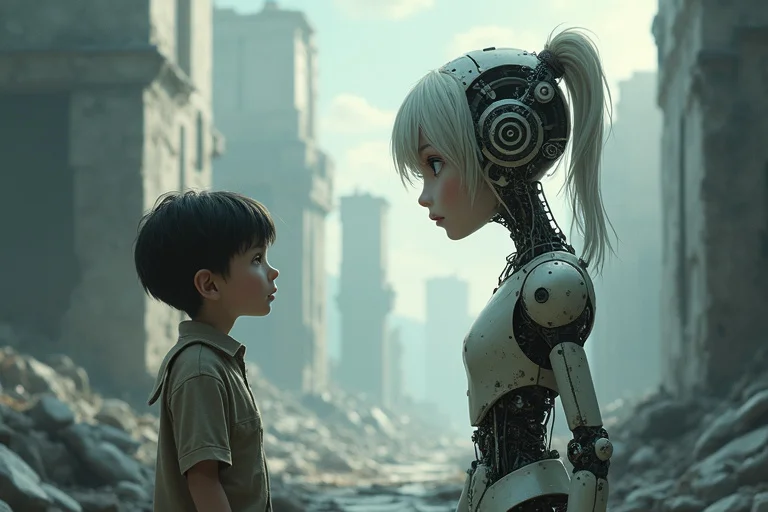

旅の途中、カイトは廃墟となった村々を通り過ぎた。かつて人々の暮らしがあった場所は、今では瓦礫と化した家屋と、静寂だけが残されていた。彼は、そこで生き残った人々、特に子供たちに出会った。彼らの瞳には、恐怖と飢え、そして、決して消えることのない悲しみが宿っていた。

カイトは、自分が持っていた僅かな食料を分け与え、彼らの話に耳を傾けた。彼らは、カイトがかつて「敵」と呼んでいた人々であり、カイトが信じていた「正義」の犠牲者だった。カイトは、銃ではなく、言葉と、そしてわずかな共感で、彼らと交流した。それは、彼にとって、この地獄の中で見つけた、唯一の「人間らしい」行為だった。

第五章 凍土に芽吹く微かな光

戦争は、やがて停戦協定へと向かっていた。だが、その終結は、血と灰の上に築かれた、脆い平和でしかなかった。カイトは、あの焼け野原となったエイデンの故郷の村にたどり着いた。そこで彼が見たのは、瓦礫の中から、かろうじて息を吹き返そうとしている、わずかな人々の姿だった。

エイデンの妹、ルナの姿はなかった。村人たちは、彼女はもういないだろうと静かに告げた。カイトの胸に、拭い去れない痛みが走る。彼は、エイデンの記憶の中で見た、ルナの笑顔を思い出していた。罪の意識が彼を苛む。

しかし、カイトはそこで立ち止まらなかった。彼は村に残ることを決意した。自分の過去の罪を償うかのように、彼は瓦礫を片付け、水を運び、僅かな食料を分け与えた。彼の腕には、かつて銃を握っていたとは思えないほど、泥と土の匂いが染み付いていた。

ある日、カイトは村の郊外で、枯れた木々の間に、わずかに芽吹いた小さな草を見つけた。それは、この凍てついた大地にあって、奇跡のような生命の兆しだった。その時、彼は、遠くの地平線に、見慣れたシルエットを見つけた。

それは、エイデンだった。片腕を吊り、憔悴しきった顔だったが、その瞳には、かつてカイトの魂にシンクロしたのと同じ、深い傷と、しかし、微かな希望の光が宿っていた。二人は、言葉もなく見つめ合った。かつては銃を向け合った「敵」。だが、今は、互いの魂の深淵を知る、唯一の存在。

エイデンは、カイトの行動を、村人から聞いていたのだろう。彼は、ゆっくりとカイトに近づき、そして、何も言わずに、ただ、カイトの隣に座った。二人の間に、言葉はいらなかった。二人の間に横たわるのは、憎しみではなく、共感と、そして、共に失ったものの重さだった。

カイトは、エイデンと共に、焼け野原に小さな畑を耕し始めた。枯れ木を切り倒し、家屋の再建を手伝った。彼の内面で起きた変化は、世界を変えるほど大きなものではないかもしれない。しかし、彼自身の人生を、そして、彼が出会った人々の心に、確かな光を灯し始めていた。

彼らの手によって、凍てついた大地に、再び生命の息吹が宿る。カイトは、エイデンと共に、未来を見つめていた。あの共鳴現象は、彼らに、戦争の虚しさと、そして人間性の普遍的な価値を教えた。戦争の残響は、彼らの心に深く刻まれたままだが、その残響は、もはや憎しみではなく、共に未来を創るための、静かな決意の調べとなっていた。