第一章 灰色の心臓

塹壕に降り注ぐ土砂の音は、もはや子守唄に近かった。リヒトは背嚢に寄りかかり、灰色の空をただ見上げていた。数時間前、隣でジョークを飛ばしていたはずの戦友、レオの体が、今は冷たい防水シートの下に横たわっている。仲間たちがその周りで肩を震わせ、あるいは天を呪う言葉を吐き捨てているというのに、リヒトの心は静かな湖面のようだった。波一つ立たない。

「おい、リヒト。お前、またかよ」

分隊長が苦々しい顔でリヒトを見下ろした。その目には軽蔑と、ほんの少しの憐れみが混じっている。

「レオが死んだんだぞ。親友だったじゃないか。少しは悲しい顔でもしてみせろ」

悲しい顔。リヒトは自分の頬に手を当ててみた。冷たく、こわばっている。どうすれば悲しめるのか、もう思い出せなかった。涙の流し方も、胸が締め付けられる感覚も、すべてが遠い国の物語のようだ。

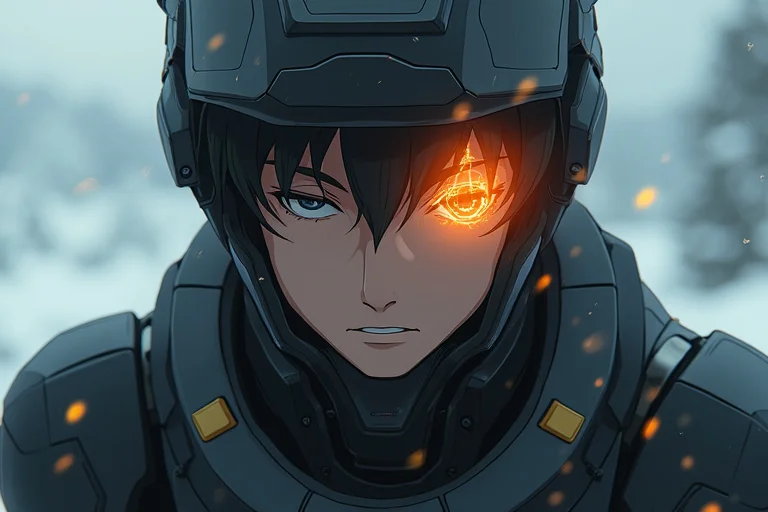

この忌まわしい戦争が始まって二年。リヒトは最前線で「それ」を浴びた。敵軍が開発した新型音響兵器、コードネーム『サイレント・レクイエム』。それは人の命を奪う代わりに、たった一つの感情を根こそぎ心から消し去るという、悪魔的な兵器だった。ある者は「恐怖」を失い無謀な突撃で命を落とし、ある者は「喜び」を失い生ける屍となった。そしてリヒトは、「悲しみ」を失った。

以来、彼は完璧な兵士になった。友の死も、故郷の惨状も、彼を動揺させることはない。ただ命令に従い、引き金を引くだけの機械。だがその代償として、彼は人間としての何か決定的な部分を削り取られてしまった。レオとの思い出は鮮明に残っている。初めて酒を酌み交わした夜のざわめきも、共に故郷の歌を歌った時の温もりも。しかし、その記憶に付随するはずの感情だけが、きれいさっぱり抜け落ちていた。

その日の午後、敵陣地への斥候任務の途中、リヒトは砲弾跡のクレーターの底で、奇妙なものを見つけた。泥にまみれ、弱々しく光る、小指の先ほどの大きさの結晶体。それは淡い琥珀色をしていて、まるで内部に小さな太陽を宿しているかのようだった。

何気なく、彼はそれを拾い上げた。指先が触れた瞬間、脳内に閃光が走った。

――温かい食卓。湯気の立つシチュー。皺くちゃの手で自分の頭を撫でる、知らない老婆の優しい笑顔。見知らぬ誰かの、満ち足りた『幸福』の感覚が、奔流のように流れ込んできた。

それは一瞬の出来事だった。しかし、何年もの間、灰色のコンクリートで塗り固められていたリヒトの心に、確かに色のついた亀裂が入った。息が詰まり、心臓が痛いほど脈打つ。彼は結晶を強く握りしめた。これは、なんだ? 戦場に落ちていた、この温かい光のかけらは、一体何なのだ?

第二章 結晶のささやき

その日を境に、リヒトの戦場での目的は変わった。彼は戦闘の合間を縫っては、誰にも気づかれぬよう、地面に輝く光のかけらを探し始めた。結晶は様々な色をしていた。空の青さを映したようなサファイア色の結晶に触れれば、初恋の胸の高鳴りが。燃えるようなルビー色の結晶に触れれば、目標を達成した時の純粋な『歓喜』が。それらはすべて、見ず知らずの誰かの感情の断片だった。

『サイレント・レクイエム』は感情を消し去るだけではなかった。奪われた感情は、こうして結晶となって戦場に撒き散らされていたのだ。リヒトはそれを、まるで聖遺物のように集めた。ポーチの中に収められた色とりどりの結晶は、彼が失った人間性の墓標のようであり、同時に、それを取り戻すための唯一の希望でもあった。

ある霧の深い朝、リヒトは放棄された村落の偵察中に、敵国の老婆と遭遇した。彼女は腰を曲げ、瓦礫の山を懸命に手で掘り返している。リヒトは反射的に銃を構えたが、老婆は彼に目もくれず、何かを探し続けていた。その鬼気迫る姿に、リヒトは引き金を引くことができなかった。

「何を探している」

リヒトが声をかけると、老婆は初めて彼の方を向いた。その目は深く窪み、絶望の色を湛えている。

「孫の…孫の『笑い声』を探しているんです」

老婆はかすれた声で言った。彼女の話によれば、数週間前、この村に『サイレント・レクイエム』が使用された。彼女の幼い孫は命こそ助かったものの、それ以来、一切の『喜び』を失ってしまったのだという。笑うことも、はしゃぐこともなくなり、ただ虚ろな目で空を見つめるだけになった。

「あの子は、よく笑う子でした。ひまわりのような笑顔でした。あの子の喜びは、きっと、この瓦礫のどこかに、黄色い石ころになって落ちているはずなんです。それさえ見つければ、あの子はまた…」

その言葉に、リヒトは息を呑んだ。敵も味方もない。この兵器は、等しくすべての人から人間性を奪い、その家族を苦しめている。リヒトは自分のポーチに手を入れた。中には、先日拾ったばかりの、カナリアイエローに輝く結晶があった。それに触れた時、ブランコで遊ぶ子供のはしゃいだ声が聞こえたような気がした。

リヒトは老婆に歩み寄り、黙ってその黄色い結晶を彼女の皺だらけの掌に置いた。老婆は驚いたようにリヒトの顔と結晶を交互に見た後、わっと泣き崩れた。それは、リヒトがとうの昔に失ってしまった、深い、深い悲しみの涙だった。

その涙を見て、リヒトは初めて、自分が失ったものの大きさを本当の意味で理解した気がした。悲しみとは、ただ辛いだけのものではない。それは誰かを深く想い、愛したことの証なのだと。

第三章 魂の交換

老婆との出会いは、リヒトの心に決定的な変化をもたらした。彼はもはや、単に自分の感情を取り戻すためだけに戦っているのではなかった。この狂った戦争を、この悲劇の連鎖を終わらせなければならない。その思いは、彼を危険な決断へと駆り立てた。敵軍が『サイレント・レクイエム』を管理しているとされる、山岳地帯の旧通信施設への単独潜入。それは自殺行為に等しかった。

幾多の困難の末、リヒトは施設の深部へとたどり着いた。そこは研究室のようだった。壁一面に並んだモニターには、無数の人々の脳波データと、複雑な文字列が流れている。そして、中央に鎮座する巨大な球体こそが、『サイレント・レクイエム』の心臓部だった。

リヒトが爆薬を仕掛けようとしたその時、一つのモニターに表示された情報が彼の目を釘付けにした。それは『感情転送ログ』と題されたリストだった。

そこに記されていたのは、衝撃的な事実だった。『サイレント・レクイエム』は感情を消し去り、結晶化させるだけではなかった。それは、奪った感情を、敵味方問わず、無作為に別の誰かへと「転送」する機能を持っていたのだ。兵士から恐怖や慈悲を奪い、民間人から希望や喜びを奪う。そして、その空虚になった心に、人工的に生成した「憎悪」や「敵意」を注入することで、戦争を永続化させる――それが、この兵器の真の目的だった。魂の強制的な交換。これ以上ない、人間性への冒涜だった。

リヒトは震える手で、自分の認識番号をコンソールに入力した。画面に彼のデータが表示される。ステータス:感情『悲哀』、喪失。そして、その下には転送先を示すIDが記されていた。

リヒトは、そのIDの個人情報を表示させた。

そこに映し出されたのは、敵国の少女の写真だった。まだ十歳にも満たないであろう、大きな瞳の少女。名前はアーニャ。そして、彼女の個人情報にはこう書かれていた。『家族構成:死亡。原因:三ヶ月前、第十七地区への友軍(リヒトの所属する軍)による砲撃』。

血の気が引いた。あの砲撃には、リヒトも参加していた。

彼は愕然とした。自分が失った「悲しみ」は、消滅したのではなかった。自分が家族を奪った見ず知らずの少女へと、丸ごと転送されていたのだ。彼女は、自分の家族を失った悲しみに加え、リヒトという、顔も知らない敵兵の、成熟した大人の「悲しみ」まで背負わされていた。二重の悲哀。それは幼い少女の心を壊すには、十分すぎる重荷だっただろう。

自分が冷酷な兵士でいられたのは、自分の悲しみを、敵国のいたいけない少女に押し付けていたからだ。その事実が、ハンマーのようにリヒトの頭を殴りつけた。彼の灰色の心に、罪悪感という名の、どす黒く、そしてあまりにも人間的な感情が、初めて宿った瞬間だった。

第四章 夜明けのレクイエム

もはや、この装置を破壊するだけでは意味がない。それでは、アーニャという少女に押し付けた自分の罪から目を背けることになる。リヒトは爆薬から手を離し、代わりにコンソールの前に座った。彼にプログラミングの知識はない。だが、このシステムの構造は直感的だった。感情をデータ化し、特定の対象に送信する。ならば。

リヒトはポーチから、集めたすべての感情の結晶を取り出した。幸福、歓喜、希望、安らぎ。それらをシステムの読み取り装置に置く。だが、それだけでは足りない。単一の感情の断片を送っても、何も変わりはしないだろう。

彼は目を閉じ、意識を集中させた。彼の頭の中に残っている、感情の抜け落ちた「記憶」そのものに。母が作ってくれたパイの味。父に肩車された時に見た、夕焼けの空。レオと交わした、くだらない約束。それらはすべて、色が褪せ、音も匂いも失われた、モノクロームのフィルムのようだった。

だが、それでいい。リヒトは、その記憶の断片を、一つ、また一つと、心の中から引きずり出した。喜びも悲しみも抜け落ちた、ただの事実としての記憶。しかし、それは紛れもなく、リヒトという人間を形作ってきた、人生そのものだった。

彼は、その「記憶のデータ」すべてを、転送システムに乗せた。送信先は、無差別。この戦場にいる、敵味方すべての兵士。

「行け」

リヒトがエンターキーを押すと、施設全体が低く唸りを上げた。壁面のモニターに、凄まじい勢いでデータが流れ始める。

その瞬間、戦場の最前線で、変化が起きた。

銃口を向け合っていた兵士たちが、突然、動きを止めた。彼らの脳裏に、見ず知らずの誰かの記憶が流れ込んでいたのだ。ある兵士は、敵兵であるはずの相手の、娘が生まれた日の喜びを追体験した。またある兵士は、撃ち殺そうとしていた相手が、かつて故郷の川で父親と釣りをした温かい光景を見た。

憎むべき「敵」の顔が、自分と同じように家族を愛し、友を想い、未来を夢見ていた、一人の「人間」の顔へと変わっていく。憎悪の根拠が、急速に融解していく。あちこちで、兵士たちが膝から崩れ落ち、銃を取り落とす音が響いた。銃声は、嘘のように止んだ。

施設の中心で、リヒトはゆっくりと椅子にもたれかかった。彼の内側から、最後の記憶の一片までもが吸い出され、空っぽになっていくのが分かった。レオの顔も、母の笑顔も、故郷の風景も、すべてが霞んで消えていく。

だが、不思議と恐怖はなかった。すべてを失った彼の心は、完全な静寂に包まれていた。それは、彼が失ったはずの「悲しみ」にも似た、穏やかで、どこか満ち足りた静けさだった。彼の口元に、微かな笑みが浮かんだ。

戦争は、まだ終わらないかもしれない。指導者たちは、また新たな憎しみの種を蒔こうとするだろう。しかし、確かに、この日この瞬間、戦場にいた兵士たちの心には、消えることのない楔が打ち込まれた。

夜が明け、朝日が戦場を照らし始めた。地面に散らばっていた無数の感情の結晶が、その光を浴びて、色とりどりに輝き出す。それはまるで、名もなき魂たちのために建てられた、世界で最も美しい墓標のようだった。