第一章 色喰らいの戦野

世界は、終わりのない『戦争の季節』に喘いでいた。

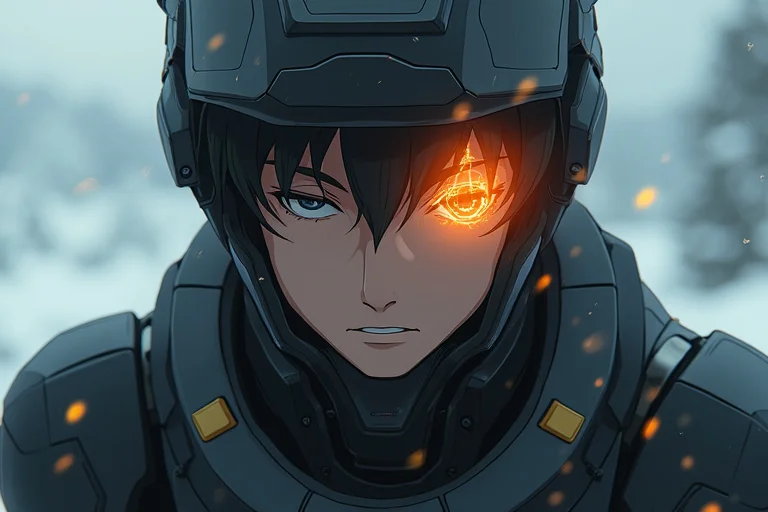

アシェルは、錆びた鉄の匂いが立ち込める戦場の跡地を、ただ一人歩いていた。彼の視界に映るすべては、色を失い、まるで古い写真のように濃淡の異なる灰色で塗りつぶされている。空も、大地も、転がる瓦礫も、そして人々の心さえも。戦争が激化するたび、世界はその彩度と過去の記憶を失っていく。人々は、なぜ戦い、何を憎んでいるのかすら忘れ、ただ惰性で引き金を引いていた。

アシェルの腰には、古びた革袋に収められた透明なガラスの砂時計が揺れている。中は空っぽだ。しかし、彼が破壊されたものの残骸に手を触れる時、その法則は僅かに揺らぐ。

崩れかけた民家の壁。アシェルがその煤けたレンガに指を滑らせると、彼の網膜にだけ、閃光が走った。

それは、燃えるような暖かな橙色。囲炉裏を囲む家族の笑い声、シチューの湯気が立ち上る幸福な食卓の記憶が、一瞬だけ色となって咲き誇る。次の瞬間、色は幻のように霧散し、彼の持つ砂時計の中に、橙色の微細な粒子が一粒、さらりと落ちた。

彼は『記憶の色』を視る者だった。

あらゆる物や生命が「破壊」される、その最後の瞬間にだけ、対象が宿していた最も鮮やかな幸福の記憶の色を捉えることができる。それは祝福であると同時に、終焉だけを見届ける呪いでもあった。

人々が失った記憶の色を、彼は集めている。この砂時計が色とりどりの砂で満たされた時、きっとこの灰色の世界に色彩が戻る。そう信じることだけが、アシェルを歩かせている唯一の理由だった。

第二章 残光の村

風が運び去った色の代わりに、乾いた土埃が舞う道を抜け、アシェルはまだ僅かに彩度を保った小さな村に辿り着いた。屋根には色褪せた赤が、畑には弱々しい緑が、辛うじて残っている。しかし、その色彩もまた、輪郭が滲んだ水彩画のように曖昧で、いつ消えてもおかしくない儚さを漂わせていた。

村の井戸端で、一人の少女が彼に声をかけた。エリアナと名乗った彼女の瞳には、この灰色の世界では稀有な、澄んだ空の色が宿っていた。

「旅の人? あなたが持っているの、もしかして……」

エリアナの視線は、アシェルの腰にある砂時計に注がれていた。

「村の言い伝えにあるの。『世界が色を失う時、破壊から生まれた色の砂を集める者が現れる。その砂時計が満ちる時、失われた季節は終わり、再び世界に光が戻る』って」

アシェルは答えなかった。希望を口にすれば、それはすぐに絶望へと色を変えることを、彼は知りすぎていたからだ。だが、エリアナは彼の沈黙を肯定と受け取ったのか、その瞳を期待に輝かせた。彼女とのぎこちない交流が始まった。エリアナは村に残る古い歌を歌って聞かせ、かつてこの世界がいかに色鮮やかであったかを語った。彼女の話を聞くたび、アシェルの心に、忘れかけていた温もりのようなものが微かに灯るのを感じた。

しかし、平和な時間は長くは続かない。遠い地平線の向こうから、地響きと共に新たな戦争の季節が迫っていた。

第三章 砕け散るプリズム

砲弾が唸る。

壁が砕ける。

悲鳴が上がる。

村の穏やかな日常は、突如として暴力的な灰色に塗りつぶされた。敵兵の軍靴が、エリアナが守ろうとしたささやかな畑を踏み荒らし、家々は次々と炎に包まれていく。

アシェルはその中心にいた。彼の目には、地獄のような光景とは裏腹に、万華鏡のような色彩の洪水が押し寄せていた。

燃え落ちるパン屋の瓦礫からは、焼き立てのパンの香ばしい記憶を宿した『小麦色の光』が。

敵弾に倒れた村の若者からは、恋人と交わした将来の約束が込められた『勿忘草の青』が。

エリアナが大切にしていた古い絵本が灰になる瞬間には、母に読み聞かせてもらった物語の記憶が『柔らかなセピア色』となって弾けた。

「やめて……!」

エリアナの叫びが、破壊の音にかき消される。彼女は、幼い子供を庇って兵士の前に立ちはだかっていた。

アシェルは、溢れ出る色を砂時計に吸収しながら、狂ったように戦った。色を見るたびに、何かが永遠に失われる。幸福な記憶が多ければ多いほど、その破壊は残酷な輝きを放つ。砂時計は急速に満たされ、色とりどりの砂が美しい層を成していく。だがそれは、村が幸福な記憶ごと消滅していく証左に他ならなかった。

世界から、また一つ、色が失われる。人々の瞳から光が消え、エリアナの顔からも血の気が引いていく。灰色の世界が、また一歩、完成に近づいていた。

第四章 完全なるモノクローム

最後の砲弾が、村の中央にあった古時計を砕いた。それは村の誕生から時を刻み続けてきた、最後の希望の象徴だった。時計が破壊される瞬間、村が重ねてきた数えきれないほどの祝祭や日々の営みの記憶が、虹色の光となって爆ぜた。

その光を最後に、アシェルの砂時計は、ついに最後の一粒まで色砂で満たされた。

カチリ、と小さな音がした。

世界が、止まった。

風の音も、炎の爆ぜる音も、人々の呻き声も、全てが消え失せた。完全な静寂。そして、完全なモノクローム。僅かに残っていた村の色も、人々の記憶の名残も、全てが洗い流され、世界は濃淡の違う影だけで構成された、一枚の絵となった。

アシェルは呆然と立ち尽くす。

砂時計は満ちた。だが、世界は救われなかった。それどころか、最後の希望さえも奪われ、完全な無に帰してしまった。

彼の足元で、エリアナがゆっくりと崩れ落ちた。彼女の身体に触れた瞬間、アシェルは視た。

これまで見たどんな色とも違う、眩いほどの黄金色。それは、『アシェルと出会い、言い伝えの救世主だと信じ、灰色の世界にも未来はあると希望を抱いた瞬間の、朝焼けのような記憶の色』だった。

エリアナの最後の色がアシェルに吸収され、世界から完全に色彩が消え失せた。

絶望が、アシェルの心を塗りつぶした。

第五章 最後の色

「……嘘だ」

アシェルの喉から、乾いた声が漏れた。集めた色は、積み重ねた記憶は、一体何だったのか。エリアナの希望さえも、この虚無を生み出すための薪でしかなかったというのか。

彼が膝から崩れ落ち、満たされた砂時計を取り落としたその時だった。

彼の胸の中心から、一条の光が漏れ出した。

それは熱く、眩しく、彼の内側から世界を照らし出すような、今まで経験したことのない光だった。彼は、生まれて初めて自分自身の『破壊』の瞬間を内側から視ていた。それは肉体の死を意味するものではない。古い役目を終えた自分が砕け、新たな存在へと生まれ変わるための、荘厳な破壊の儀式だった。

そして彼は、自分自身の『最も鮮やかな幸福な記憶の色』を視た。

それは、過去のどんな幸福な記憶とも違っていた。橙色でも、青色でも、黄金色でもない。

それは、まだ名付けられていない、何にも染まっていない、純粋無垢な光。

『戦争を知らない未来の世界』の、始まりの色だった。

第六章 記憶の媒介者

光の中で、アシェルは全てを理解した。

この世界は、終わりなき『戦争と平和のサイクル』そのものだった。戦争は、古い世界に蓄積した記憶、憎しみ、そして色を清算するための、避けられない浄化の季節。破壊の瞬間に咲く『幸福な記憶の色』は、失われるのではなく、次なる世界のための『種』として、アシェルという媒介者に集められていたのだ。

記憶の砂時計は、古い世界の終わりと、新しい世界の始まりを告げるための計器だった。

彼は『記憶の媒介者』。失われた過去の幸福を、まだ見ぬ未来へと繋ぐための存在。

彼の絶望は、新たな希望を生むための産みの苦しみだった。

アシェルの身体は、ゆっくりと光の粒子に変わっていく。胸から放たれた『始まりの色』は、モノクロームの世界へと静かに広がっていく。それはまるで、真っ白なキャンバスに落とされた最初の一滴の絵の具のようだった。

灰色の空の彼方に、柔らかな夜明けの兆しが見える。

やがてこの世界には再び色が満ち、人々は新しい記憶を紡ぎ始めるだろう。そしていつか、また世界が記憶で満たされた時、新たな『戦争の季節』が訪れ、次の『記憶の媒介者』が生まれるのかもしれない。

戦争の後に、必ず平和は訪れる。

その皮肉で、根源的な真実を胸に、アシェルは静かに微笑んだ。彼の意識は、生まれ来る新しい世界の、最初の朝焼けに溶けていった。