第一章 硝煙と静寂の境界線

吐き出した息が、白く凍りついてスコープに絡みつく。

冷気は軍服の繊維を通り越し、私の肌に直接、鋭い爪を立てていた。

「……方位、修正よし。風速、北東へ二メートル」

喉元のマイクに向かって、私は囁くように告げた。

声帯を震わせることすら、この極寒の廃墟では命取りになる。

隣で伏せている観測手(スポッター)の少年、カイルが双眼鏡を覗き込んだまま、わずかに身じろぎした。

「大尉、ターゲット確認。……また、あの男です」

カイルの声には、焦燥と、隠しきれない困惑が滲んでいる。

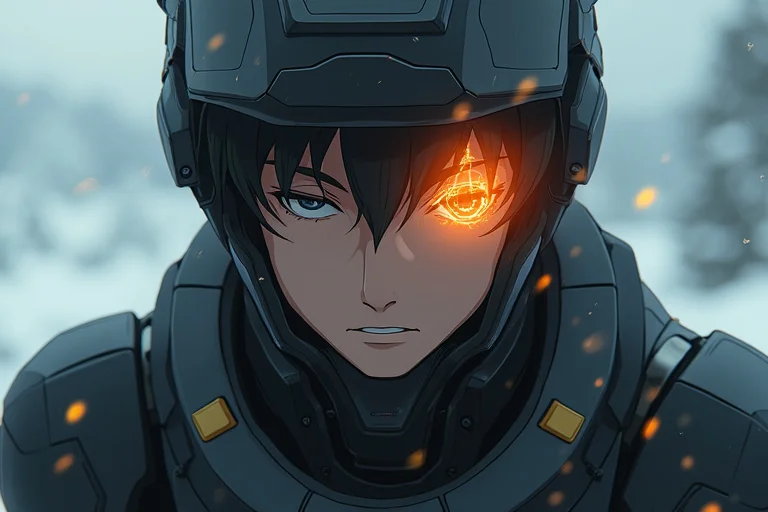

私の右目、愛銃『ステラ』のレンズ越しに、その男の姿が浮かび上がった。

瓦礫と化した「第9地区」。

かつては噴水広場だった場所だ。

黒いコートを纏った男が一人、月明かりの下を歩いている。

手には武器がない。

ライフルも、手榴弾も、通信機さえも見当たらない。

男が持っているのは、古びた革の鞄と、一本のスコップだけだった。

「撃ちますか、大尉」

カイルが私の判断を促す。

引き金にかかる人差し指に、じわりと汗が滲む。

殺すのは容易い。

私の腕ならば、ここから八百メートル先のコインだって撃ち抜ける。

だが、指が動かない。

男が足を止めた。

崩れ落ちた女神像の足元、砲弾が穿った巨大なクレーターの縁だ。

男は跪き、スコップで凍土を掘り返し始める。

カツン、カツンと、乾いた音が夜風に乗って微かに届いた。

「……待て」

私は短く命じた。

「しかし、司令部からは『不審な工作員は即時排除せよ』と……」

「奴は何も埋めていない。……植えているんだ」

スコープの倍率を上げる。

男が懐から取り出したのは、地雷ではない。

青い花苗だった。

月光を受けて、その花弁だけが異質なほど鮮やかに輝いている。

この灰色の世界で、そこだけが切り取られたかのように「生」を主張していた。

男は丁寧に土を被せると、祈るように両手を合わせる。

これで七夜連続だ。

奴は毎晩、この死の領域(ノーマンズランド)に現れては、花を植えて去っていく。

「狂ってますよ。こんな場所に花なんて」

カイルが吐き捨てるように言った。

「ああ、狂っているな」

私も同意する。

だが、その狂気に、私は奇妙な引力を感じていた。

引き金から指を離し、私は安全装置をかける。

「今夜は見逃す」

「大尉!」

「奴は武器を持っていない。民間人かもしれん」

言い訳だと分かっていた。

戦場において、不審な行動をとる者は敵だ。

それが鉄則だ。

けれど、あの青い花を見た瞬間、私の脳裏に、遠い故郷の記憶がフラッシュバックしたのだ。

出征する前、幼い息子と植えた花壇。

『父さん、これ、僕が世話しておくからね』

そう言って笑った息子の笑顔が、スコープの向こうの男と重なった。

男が立ち上がり、闇に消えていくまで、私はその背中を見送り続けた。

この決断が、後に私自身を地獄へ突き落とすことになるとは知らずに。

第二章 沈黙のレクイエム

翌日の夜、状況は一変した。

無線機から響く連隊長の声は、ノイズ混じりでも分かるほど激昂していた。

『貴様、昨夜敵を見逃したな?』

「……民間人と判断しました」

『馬鹿者が! アレは暗号だ!』

耳をつんざく怒声に、私は眉をひそめる。

『あの男が植えている花の位置だ。あれは敵の爆撃機に対する誘導マーカーになっている! 花の配置が座標を示しているんだ!』

背筋に冷たいものが走った。

花が、誘導灯だと?

あの祈るような仕草も、全ては我々を焼き殺すための儀式だったというのか。

「そんな……まさか」

カイルが青ざめた顔で私を見る。

『今夜も奴は現れるはずだ。今度こそ仕留めろ。これは命令だ。失敗すれば、お前たちを軍法会議にかける』

通信が切れる。

狭い塹壕の中に、重苦しい沈黙が降りた。

私は『ステラ』を抱き寄せ、ボルトを引く。

金属音が、やけに虚しく響いた。

「……敵だったんですね」

カイルの声が震えている。

「ああ。そういうことらしい」

感情を殺せ。

私は自分に言い聞かせる。

あれは人間ではない。

息子との思い出を汚す、狡猾な悪魔だ。

日付が変わる頃、男は現れた。

いつものように、黒いコートを翻して。

いつものように、あの革鞄を持って。

男は昨夜の場所から十メートルほど離れた瓦礫の山に向かう。

スコープ越しに見るその姿は、昨日までとは違って見えた。

肩のライン、歩き方、全てが憎々しい「敵」の記号へと変換されていく。

「距離、八五〇。風、なし」

カイルが事務的にデータを読み上げる。

男が跪いた。

鞄を開き、中から何かを取り出そうとする。

また花か。

それとも、今度は直接的な通信機器か。

「終わりだ」

私は息を止め、心臓の鼓動と引き金のタイミングを同期させる。

視界の中心、十字線(レティクル)が男の心臓を捉えた。

躊躇いはなかった。

あるのは、裏切られたという怒りだけ。

パンッ。

サプレッサー越しの乾いた破裂音が、夜の静寂を引き裂いた。

スコープの中で、男の体がビクリと跳ねる。

鞄が手から滑り落ち、中身が雪の上に散らばった。

男はゆっくりと仰向けに倒れ、動かなくなる。

雪が、見る見るうちに赤く染まっていく。

「……ターゲット、沈黙」

カイルの声にも、安堵の色があった。

「確認に向かう」

私はライフルを背負い、立ち上がった。

任務完了の報告をする前に、どうしてもこの目で確認したかった。

奴が何を植え、何を企んでいたのかを。

第三章 届かなかった手紙

瓦礫の山を越え、広場へと降り立つ。

血の臭いが、硝煙の匂いと混じり合って鼻をつく。

男は即死だった。

心臓を一撃。

苦しむ暇もなかっただろう。

私は男の顔を覗き込む。

まだ若い。

おそらく二十代前半。

痩せこけた頬に、無精髭が生えている。

その表情は、不思議なほど穏やかだった。

「大尉、これを」

遅れて到着したカイルが、足元に散らばった鞄の中身を拾い上げ、絶句している。

「どうした」

「……花じゃ、ありません」

カイルが差し出した震える手。

そこに握られていたのは、泥と血に汚れた封筒の束だった。

私はひったくるようにそれを受け取り、中身を確認する。

爆撃誘導の暗号コード?

地図?

違う。

そこにあったのは、拙い文字で書かれた手紙だった。

『愛するマリアへ。僕はまだ生きている。毎日君のことを想っている』

『お母さん、寒くはないですか? 僕の隊はもうすぐ帰れるかもしれません』

何十通、いや、何百通もの手紙。

どれも、検閲印が押されていない、兵士たちの個人的なものばかりだ。

敵軍の兵士たちが、故郷の家族へ宛てた、届くはずのない言葉たち。

「こいつは……」

私は男の懐を探った。

内ポケットから、一冊の手帳が出てくる。

最後のページに、震える文字でこう記されていた。

『国境の向こう側、あの広場に花を植えれば、魂だけでも家に帰れるという言い伝えがある』

『僕は郵便屋じゃない。でも、仲間たちの最期の言葉を、せめて神様の近くに埋めてやりたかった』

『もし、この日記を拾ったのが敵国の兵士なら、どうか頼みたい。この手紙を燃やさないでくれ』

視界が歪む。

誘導マーカーだと?

司令部の妄想か、それともただの口実か。

この男は、死んでいった仲間たちの「想い」を弔っていただけだったのだ。

敵も味方も関係なく、ただ故郷を思う人間の心を。

風が吹き抜け、散らばった手紙がカサカサと音を立てて舞い上がる。

その中の一通が、私の足元に張り付いた。

何気なく拾い上げ、宛名を見た瞬間、私の心臓が凍りついた。

宛先は、私の国の住所。

そして、差出人の名前。

『アラン・スミス』

それは、三年前に「行方不明」と通知された、私の息子の名前だった。

指が震え、封筒を破く。

中から出てきた便箋には、見覚えのある癖字が躍っていた。

『父さん、僕は捕虜になったけれど、親切な衛生兵が手当てをしてくれたおかげで生きています』

『その衛生兵、不思議な男なんだ。夜になるとこっそり、みんなの手紙を集めてくれる。「いつか届けてやる」って』

『父さん、戦争が終わったら、また一緒に花を植えたいな』

喉の奥から、言葉にならない嗚咽が漏れた。

私が撃ち抜いたこの男は。

私の息子を救い、息子の言葉を私に届けようとしていた恩人だったのだ。

「う、あ……あああぁぁぁ……!」

私はその場に崩れ落ちた。

男の亡骸にすがりつき、獣のように叫ぶ。

足元には、男が植えようとしていた青い花が転がっている。

それは、息子が好きだった「勿忘草(ワスレナグサ)」だった。

花言葉は、「私を忘れないで」。

夜空を見上げると、皮肉なほど美しい満月が、愚かな狙撃手を照らし出していた。

私の手の中で、血に濡れた息子の手紙だけが、温もりを残していた。