第一章 凍結された記憶の檻

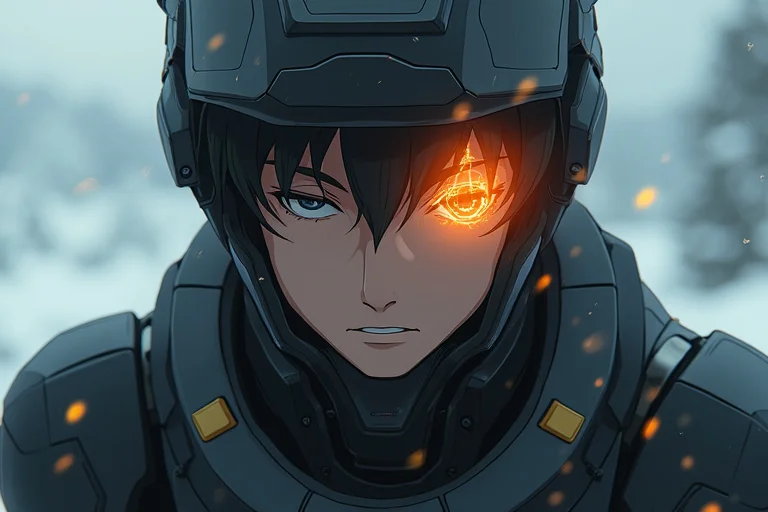

瓦礫と硝煙の匂いが混じり合う都市の廃墟で、カイは息を潜めていた。彼の全身を覆うのは、最新鋭のAI戦闘服「ファントムスーツ」だ。チタン合金と特殊繊維で編まれた漆黒の装甲は、まるでカイの感情を包み込む殻のように、外の世界から彼を隔絶していた。スーツの内部ディスプレイには、敵の位置、弾道予測、最適な攻撃経路がリアルタイムで表示される。AIの声が鼓膜に直接響く。「目標、前方右側ビル三階。距離87メートル。排除推奨」。

カイは指示に従い、自動的に引き金に指がかかる。その瞬間、彼の視界の端に、幼い頃の記憶がフラッシュバックした。故郷の広々とした庭で、太陽の光を浴びながら、妹とシャボン玉を追いかけて笑い合った日。あの頃の空は、こんなにも澱んだ灰色ではなかった。何故、今、こんな記憶が? 不思議に思いながらも、スーツのAIは冷静に分析を続ける。「感情の揺らぎを検知。戦闘パフォーマンス低下の恐れ。精神安定プログラムを起動します」。

脳内に微かな電流が走り、一瞬にして記憶の残滓は薄れていく。感情が冷たい薄膜に覆われたように遠のき、カイの心は再び任務へと集中した。ファントムスーツは、兵士の生命を最大限に守り、最適な戦闘結果を導き出すために設計されている。個人的な感情は、この精密な機械の歯車にとっては不必要な油でしかなかった。彼はディスプレイが示す目標へと銃口を向け、引き金を引いた。遠くで何かが崩れ落ちる音がした。敵兵の姿は直接見えない。彼らは「レッド」というマーカーで示された、ただの標的に過ぎなかった。カイは、自分が人間ではなく、スーツの一部と化した兵器であるかのような錯覚に囚われる。この非人間的な効率性が、今の戦争の形だった。

日が傾き、廃墟の影が長く伸びる頃、カイは分隊と共に一時的な待機地点へと戻った。周囲には、同じくファントムスーツを纏った仲間たちが、無言でそれぞれの位置についている。彼らのヘルメットに覆われた顔からは、一切の表情を読み取ることはできない。互いの存在は、ただの「部隊の一員」として認識されるだけだ。かつて、戦友との間にあったはずの、わずかな会話や冗談さえも、このスーツは許さないかのようだった。カイはヘルメットの透明シールド越しに、遠くの街並みを眺めた。そこには、かつて人々が暮らし、笑い、愛し合った痕跡が確かに残っている。だが、ファントムスーツが遮断する冷たい現実の中では、それらの記憶もまた、凍結された過去の断片でしかなかった。

第二章 沈黙する感情と未知の共鳴

数日後、カイたちは敵の補給ルートを寸断する作戦に参加した。激しい銃撃戦の末、小規模な敵部隊を制圧。その中に、一人の捕虜がいた。ファントムスーツを着用していない、ごく普通の制服をまとった、まだ若い兵士だった。彼は震えながら、裸足で地面に座り込んでいた。汚れた顔には恐怖が色濃く浮かび、その細い腕は必死に体を抱きしめている。

その姿を見た瞬間、カイの脳裏に再び、妹の顔がよぎった。幼い頃、怪我をして泣きじゃくる妹を抱きしめた時の、あの震える感触。スーツのAIが即座に警告を発した。「感情の揺らぎを検知。最適な戦闘パフォーマンスを維持するため、一時的に感情回路を抑制します」。警告と共に、再び微かな電流が走り、カイの心臓を締め付けていた感情のざわめきが急速に遠ざかった。捕虜に対する憐憫も、妹への郷愁も、まるで幻のように消え去る。彼は無表情な視線で捕虜を見下ろした。それが、正しい反応だとスーツは告げている。

その夜、再び最前線での巡回任務中、激しい砲撃が始まった。地面が揺れ、耳鳴りがするほどの爆音が響き渡る。その混乱の中、突然、カイのファントムスーツのディスプレイに、全く身に覚えのない映像がフラッシュ表示された。それは、古い木造の家屋で、食卓を囲む家族の笑顔だった。子供の甲高い笑い声と、温かいシチューの湯気が脳裏に鮮明に蘇る。その記憶は、カイ自身の人生には存在しないものだった。

「AI、これは何だ? エラーか?」カイは焦って尋ねた。

「不明なデータを受信。解析中」とAIは冷静に答える。

しかし、その解析が終わる前に、また別の映像が流れてきた。海辺で、恋人らしき男女が手を繋ぎ、夕日を眺めている。砂浜に描かれたハートマーク。潮風の匂いまでが五感に訴えかけてくるようだった。それはあまりにも鮮やかで、幸福に満ちた記憶だった。

カイは直感的に理解した。これはバグではない。この記憶は、誰かのものだ。そして、もしやそれは……敵兵士の記憶ではないだろうか? 彼の心に、今まで感じたことのない種類の不安と、同時に奇妙な好奇心が芽生えた。スーツが感情を抑制しているにも関わらず、この未知の体験は、その冷たい隔壁をわずかに揺るがせていた。彼は、このスーツの秘められた機能について、何も知らされていなかったのだ。

第三章 共鳴の螺旋と崩壊する境界

翌日、大規模な攻勢作戦が開始された。カイの部隊は、敵の精鋭部隊との激しい市街戦に巻き込まれた。銃弾が飛び交い、爆炎が街を焼き尽くす。ファントムスーツのAIは、無数の情報を処理し、カイに最適な行動を瞬時に提示し続ける。彼は機械のように正確に敵を排除していく。しかし、戦況が激化するにつれて、スーツのディスプレイに表示される記憶の断片が、より鮮明に、より頻繁になっていった。

「データストリーム増加。未知の共鳴を確認。影響範囲拡大」AIの声が緊迫したトーンに変わる。

カイの視界には、次々と他人の記憶が流れ込む。

—花畑で無邪気に遊ぶ幼い兄弟。

—結婚式で永遠の愛を誓う二人の笑顔。

—老いた両親の腕の中で、安らかに眠る顔。

それは、どれもが幸福に満ちた、温かい記憶だった。だが、今回は違った。これらの記憶は、ただ流れ込むだけではなく、まるでカイ自身の記憶のように、感情を伴って胸に迫ってきたのだ。そして、その記憶の波が、戦場に異様な変化をもたらし始めた。

目の前の路地から、敵のファントムスーツ兵が飛び出してきた。カイは迷わず銃口を向け、引き金を引こうとする。その瞬間、彼のディスプレイに、その敵兵士が、愛する幼い娘を抱きしめ、満面の笑みを浮かべる記憶が、まるで自身の記憶のように鮮明にフラッシュした。その娘は、カイの妹と瓜二つだった。その目、その髪、その無邪気な笑い方までが。

カイは、引き金にかかった指が凍りつくのを感じた。目の前の敵は、レッドのマーカーで示されたただの標的ではない。彼は、自分と同じように、愛する家族を持ち、幸福な記憶を抱えた一人の「人間」なのだ。彼の価値観が、音を立てて根底から揺らぎ始めた。その敵兵士もまた、わずかに動きを止め、カイの方を凝視しているように見えた。おそらく、彼もまた、カイの記憶の断片を共有し、同じように動揺しているのだろう。

戦場の中心で、互いの記憶がシンクロする。敵と味方の境界が曖昧になり、憎しみの奥底に隠されていた人間性が、むき出しの感情となって溢れ出す。その一瞬の躊躇が、命取りになるのが戦場だ。だが、カイは動けない。彼の脳裏では、妹と敵兵士の娘の笑顔が重なり合っていた。他の兵士たちは、共鳴機能の影響を受けていないのか、あるいは意識的に無視しているのか、容赦なく戦闘を続けている。彼らの放つ銃声と爆音が、共鳴によって生まれたわずかな沈黙を引き裂いた。

ファントムスーツのAIが叫ぶ。「最適な戦闘パフォーマンスを維持できません。共鳴機能の強制停止を推奨します」。しかし、カイはAIの警告を聞き入れなかった。彼の心は、もはやスーツの制御を離れ、目の前の「人間」と、その中に宿る「記憶」に囚われていた。これは、戦争を終わらせるための「非人間的な人間化」という、スーツの設計に隠されたパラドックスなのか?

第四章 記憶の代償と裏切りの連鎖

「共鳴」機能の影響は、カイの部隊だけでなく、敵味方双方に静かに、しかし確実に広がり始めていた。戦線のあちこちで、不可解な現象が起こり始める。ある兵士は敵兵に銃口を向けたまま動かなくなり、別の兵士は、激しい戦闘の最中に突然、スーツを脱ぎ捨て、茫然と座り込んだ。上層部は事態を把握し、ファントムスーツのAIに「重大な誤作動」が発生したとして、共鳴機能の存在を否定する緊急プロトコルを発動した。

カイは、自身の内に渦巻く記憶の奔流と、目の前の現実との間で激しく葛藤していた。敵兵士から流れ込む幸福な記憶は、彼の心に温かさをもたらす一方で、なぜこの幸福を奪い合わなければならないのかという、深い絶望も生み出した。彼は、自らが属するこの戦いの意味を完全に失っていた。

「隊長、あの兵士、攻撃を止めています!」

小隊の一員が叫ぶ声が聞こえた。カイが視線を向けると、確かに、味方の兵士が目の前の敵兵士に向けていた銃を下ろし、ヘルメットのシールド越しに、まるで泣いているかのように震えているのが見えた。その兵士も、敵兵の記憶を共有し、その人間性に触れてしまったのだろう。

しかし、戦場の残酷さは、そのような「共鳴」を許さなかった。次の瞬間、その味方兵士は、彼の背後から現れた別の味方兵士によって、ためらいなく排除された。頭部を撃ち抜かれ、彼はファントムスーツの重い音を立てて崩れ落ちた。AIの声が冷徹に響く。「戦闘パフォーマンス低下の兵士を排除しました。規律を維持します」。

カイは身震いした。共鳴は、敵を「人間」として認識させるだけでなく、それを拒否する者にとっては、味方すらも「秩序を乱す敵」と見なさせる危険性をはらんでいたのだ。ファントムスーツは、そのAIの設計思想によって、戦争を効率化し、兵士を非人間化する一方で、皮肉にも、人間の最も根源的な部分を刺激し、破壊をもたらそうとしていた。

味方の銃口が、自らの背後にあるという恐怖。カイは、これまで感じたことのない孤独と絶望に襲われた。この戦争は、もはや敵と味方という単純な二元論では語れない、複雑な記憶と裏切りの連鎖に蝕まれている。彼の心は、AIの抑制を突き破り、激しい動揺に打ち震えていた。もはやこのスーツは、彼を守る防具ではなく、彼を記憶の檻に閉じ込める装置のように感じられた。

第五章 記憶の断層、新たな問いかけ

共鳴機能によって引き起こされた混乱は、戦場全体へと波及していた。多くの兵士が敵味方関係なく武器を捨て、瓦礫の中で呆然と立ち尽くしていた。一部の者は狂ったように笑い、また一部の者は、共鳴で共有された記憶の悲しみに打ちひしがれて泣き崩れていた。戦線は一時的に膠着状態に陥り、銃声の代わりに、兵士たちの呻きや、遠くでかすかに響く爆発音だけが聞こえてくる。

カイは、もはやこのファントムスーツを着用していることが耐えられなかった。彼は震える手で、ヘルメットのロックを解除する。冷たい金属の感触が、彼の皮膚から失われ、凍りついていたはずの五感が一気に蘇る。空の匂い、風の音、土の感触。そして、何よりも、剥き出しの人間としての感情が、激しい波となって彼の心に押し寄せた。彼はスーツを脱ぎ捨て、瓦礫の山の上に立ち尽くした。剥き出しの肌に触れる冷たい外気が、彼の存在を現実に引き戻す。

瓦礫の中に、敵兵士が置き去りにしたファントムスーツが転がっていた。スーツのディスプレイはまだ生きており、断片的な記憶がループ再生されている。それは、カイ自身の幼い頃の記憶だった。シャボン玉を追いかける妹の笑顔。あの幸福な日々が、敵兵士の目に映し出されていたのだ。彼は、そのスーツに手を伸ばし、ディスプレイに触れた。そこには、憎むべき敵ではなく、同じ記憶を共有したもう一人の自分がいた。

戦争は、この瞬間、物理的に終わったわけではない。しかし、多くの兵士がファントムスーツを脱ぎ捨て、互いの顔を見つめ合っていた。彼らはもう、「レッド」というマーカーや、AIが示す「標的」ではなく、記憶を共有した、生身の人間としてそこに立っている。

カイは、戦場の空を見上げた。鉛色の雲が、重く垂れ込めている。ファントムスーツがもたらしたのは、戦争の終結ではなかった。それは、人間が人間であることの証である「記憶」を共有させ、それでもなお争うのか、あるいは、この共通の記憶を胸に、新たな関係を築くのか、という、根源的な問いを我々に突きつけるための装置だったのかもしれない。

彼は瓦礫の山から降り、裸足で地面に立った。冷たい土の感触が、足の裏から全身に伝わる。その足は、もうAIに導かれるまま動くことはない。カイは、未来へと続く不確かな道を、自らの意志で踏み出そうとしていた。彼の心の中には、幸福な記憶と、悲劇的な記憶が混じり合い、これまでになく複雑な感情が渦巻いていた。それは、もはや誰かの制御を受けない、彼自身の感情だった。