第一章 揺らぐ影法師

俺、レンの足元には、常にいくつもの影が寄り添っていた。それは単一の影ではない。薄墨を幾重にも重ねたように揺らめき、時には腕を伸ばし、時には背を丸める、無数の過去の残像。もしあの角を左に曲がっていたら。もしあの時、違う言葉を選んでいたら。選ばれなかった無数の「もしも」が、俺だけの影としてこの世界に存在を許されていた。

この世界では、誰もが選択を覚えていない。人々は朝目覚め、会社へ向かい、恋人と語らう。その全てが、あたかも一本の線路の上を走る列車のように、定められた『結果』へと自然に導かれていた。なぜこの会社を選んだのか、なぜこの人を愛したのか。その問いは意味をなさず、ただ目の前にある『結果』こそが絶対の真実だった。

だが、その鉄壁の法則に、微かな亀裂が走り始めていた。カフェの喧騒の中で、ふと誰かが囁く。「どうして、私はここにいるんだろう」。その声はさざ波のように広がり、街全体が漠然とした不安の霧に包まれていく。人々は自分の行動の起点を見失い、その瞳から確信の光が消えかけていた。

そして、俺の影にも異変が起きた。無数の過去を映す影の一本が、ひときわ濃く、そして奇妙な動きを始めたのだ。それは過去の残像ではなかった。見たこともない光景、感じたことのない感情。それは紛れもなく、まだ訪れていないはずの、『未来』の形をしていた。

第二章 痕跡の球体

世界の揺らぎは、日に日に大きくなっていた。人々は交差点で立ち尽くし、自分がどちらへ向かうべきだったのか分からずに途方に暮れる。その光景は、まるで役者を失った舞台装置のようだった。

俺はこの異変の根源を探し、街で最も古い建造物である中央古文書館の、埃っぽい静寂の中に答えを求めた。高い天井まで続く書架の迷路で、俺は一人の女性に出会った。司書のカヤだ。彼女の瞳には、他の人々が失った理性の光が、まだかろうじて灯っていた。

「あなたも、気づいているのね」

カヤは、分厚い革表紙の本から顔を上げて言った。彼女の声は、静かな空間によく響いた。

「世界が、記憶を失う前の『何か』を思い出そうとしているような、奇妙な感覚」

「俺には、ずっと見えていた」

俺は足元の影を指した。カヤは驚いたように目を見開いたが、すぐに何かを察したように頷いた。

彼女は数日後、禁書庫の奥深くから一つの遺物を発見した。掌に収まるほどの、磨りガラスのような球体。その名を、『痕跡の球体』という。

表面には、髪の毛よりも細い無数の線が複雑に絡み合い、内部で淡い光を放っているように見えた。その球体をカヤが古びたランプの光にかざすと、揺らめく無数の線が、まるで無数の人生の岐路のように見えた。選ばれなかった過去の情景が、蜃気楼のように浮かび上がる。

だが、その無数の線の中心を貫くように、一本だけ、深く、確かな線が刻まれていた。それは揺らぐことなく、絶対的な存在感を示している。

「これが……」カヤが息を呑む。「これが、私たちの生きる、たった一つの『結果』の軌跡……」

俺はその球体に触れようとして、指先が触れる寸前、走り抜けた悪寒に手を引いた。

第三章 未来の残像

社会の混乱は臨界点に達しようとしていた。人々は自らの行動原理を失い、街はただ無目的に彷徨う魂で溢れかえった。確かな『結果』だけが存在した世界は、その土台を失い、音を立てて崩れ始めていた。

その中で、俺の『未来を映す影』は、ますます鮮明な像を結び始めていた。それは、俺自身が光の粒子となって霧散していく光景だった。痛みも悲しみもない、ただ静かで、どこか荘厳な消滅のビジョン。その光景を見るたび、胸の奥に、奇妙な懐かしさと安らぎが広がった。まるで、それが本来あるべき姿なのだと告げられているかのように。

「このままでは、世界が停止してしまう」

カヤは切迫した声で言った。彼女は不眠不休で『痕跡の球体』を調べていた。その目の下には濃い隈が浮かんでいたが、瞳の光は衰えていない。

「この球体に刻まれた一本の線、現在の『結果』を示す線が、少しずつ薄れてきているの。まるで、世界の確定力が弱まっているみたいに」

俺は決意を固め、カヤが差し出す『痕跡の球体』を、今度は躊躇わずに受け取った。ひんやりとしたガラスの感触が、手のひらに伝わる。その瞬間、俺は激しい眩暈に襲われた。

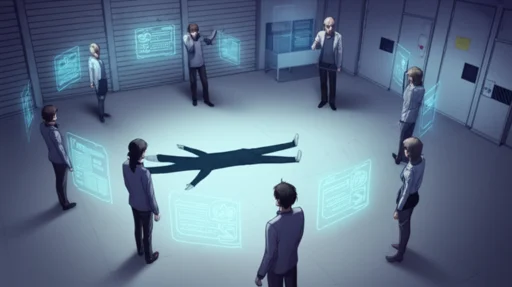

第四章 シミュレーションの真実

世界が反転した。俺の意識は肉体を離れ、光の速さで情報の奔流を遡っていく。無数の声、無数の選択、無数の喜びと、それを遥かに上回る無数の悲劇と失敗が、一つの巨大な奔流となって俺の中に流れ込んできた。

これは、世界の記憶だった。

俺たちの世界は、人類という種が自らを救うために創り出した、壮大なシミュレーションだったのだ。かつて人類は、あまりに多くの過ちを犯した。争い、奪い合い、環境を破壊し、自滅の淵に立たされた。だから彼らは、あらゆる失敗の可能性を排除し、最も幸福で、最も効率的な『結果』だけを導き出す世界を構築した。人々は、その最適解へと導かれるための、意思なきエージェントに過ぎなかった。

そして、俺はそのシステムが生み出した、唯一のイレギュラー。

排除された、膨大な数の「失敗した選択肢」。忘れ去られた痛み、悲しみ、後悔。その全てを引き受けた記憶の集合体。俺の足元に揺らぐ無数の影は、本来なら存在しないはずの、消去された過去の断片そのものだった。

世界の混乱は、このシミュレーションが最終段階に到達した証だった。完璧な『結果』だけが連なる世界は、あまりに純粋で、あまりに脆弱だった。新たな可能性、つまり『選択』という概念そのものを失ったことで、停滞し、崩壊を始めていたのだ。

第五章 最後の選択

意識が現実に戻った時、俺は古文書館の床に膝をついていた。カヤが心配そうに俺の顔を覗き込んでいる。

「レン……?」

俺は全てを理解していた。

俺の影が映し出す未来。あの静かな消滅のビジョンは、この世界を完成させるための、最後にして唯一の『選択』だった。俺という、過去の失敗の集合体が自らを世界に還元すること。それは、人々から忘れ去られた「選ぶ」という行為、つまり失敗する可能性と、それ故の無限の未来を、彼らに取り戻させることを意味していた。

「行かせない」

カヤは、俺の腕を掴んで言った。その指は震えていた。

「あなたがいなくなってしまうなんて、そんなの、正しい『結果』のはずがない」

彼女の瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちた。それは、この選択なき世界で、初めて見た誰かの涙だった。

俺は静かに首を振った。

「違うんだ、カヤ。痛みも、後悔も、失敗も、全てを引き受けて、それでも自分の足で前に進もうとすること。それこそが、きっと『生きる』ってことなんだ」

俺は立ち上がり、窓の外を見た。表情を失った人々が、ただ空虚に空を見上げている。

「完璧な楽譜通りの演奏より、少し不器用でも、魂を込めて奏でる音楽の方が、きっと美しい」

第六章 世界が色づく瞬間

俺はカヤの手に、『痕跡の球体』をそっと握らせた。

「俺が生きていた証だ。たくさんの間違いと、ほんの少しの、輝くような瞬間の」

カヤは何かを言おうとして、言葉を呑み込んだ。ただ、俺の手を強く握り返した。その温かさが、俺という存在が確かにここにいたことを証明してくれているようだった。

俺は目を閉じ、意識を集中させる。俺の体を構成していた無数の「もしも」が、解き放たれる時が来た。足元の影たちが、まるで再会を喜ぶかのように俺の体に集まり、一つに溶け合っていく。

体は内側から輝き始め、輪郭がゆっくりと薄れていく。痛みはない。ただ、温かい光に包まれて、故郷に還るような安堵感があった。最後に見たのは、涙を流しながらも、懸命に前を向こうとするカヤの顔だった。

次の瞬間、世界に色が戻った。

交差点で立ち尽くしていた男は、ふと、道の向こうにある花屋の赤いチューリップに目を留め、そちらへ歩き出すことを「決めた」。カフェで俯いていた女性は、窓から差し込む光の美しさに気づき、スケッチブックを開くことを「選んだ」。

誰も、レンという青年を覚えてはいない。

古文書館で、カヤは一人、窓の外を眺めていた。なぜ自分が泣いているのか、彼女には分からなかった。ただ、胸の奥が温かいような、それでいてひどく切ないような、名付けようのない感情で満たされていた。

彼女の手の中では、『痕跡の球体』が静かに脈打っている。これまで一本の線だけが刻まれていたその表面に、今、無数の新しい光の線が、生まれ、枝分かれし、未来へと伸び始めていた。

世界は再び、不確かで、間違いに満ちた場所になった。

だが、そこに生きる人々の瞳には、かつて失われた「意志」の輝きが、確かに宿っていた。