第一章 声なき亡霊

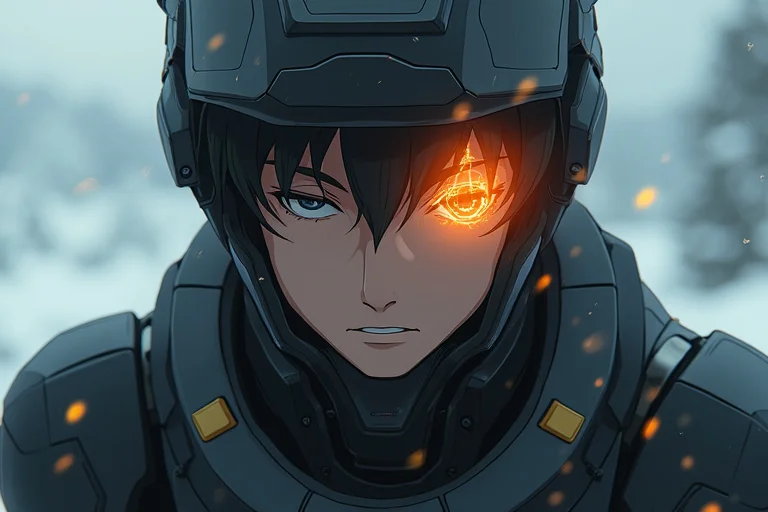

泥濘に膝をつき、リオは息を殺した。硝煙の匂いが鉄錆の味覚となって舌を刺す。彼のいる塹壕から五十メートル先、崩れた煉瓦の壁際に敵兵の影が揺らめいた。スコープの十字線が、その影の心臓を捉える。引き金にかかる指が、氷のように冷えていた。

リオは元々、辞書編纂室の片隅で古びたインクの香りに包まれているような青年だった。言葉の起源を遡り、その意味の変遷を辿ることに至上の喜びを見出していた。彼にとって言葉とは、人類が紡いできた叡智と感情の結晶であり、守り育むべき聖域そのものだった。そんな彼が、今や言葉を交わすこともない相手に、沈黙の弾丸を撃ち込もうとしている。この戦争の不条理が、内側から彼を削り取っていた。

司令部がこの戦争を『浄化戦役』と呼ぶ理由は、最前線にいる者だけが知っていた。これは領土や資源を奪い合う、ありふれた戦争ではない。我々は、敵国の『言葉』を奪うために戦っているのだ。

引き金を絞る。乾いた破裂音が鼓膜を揺らし、反動が肩を打つ。スコープの中で、敵兵が崩れ落ちた。その瞬間、リオはまた「あれ」を見た。

兵士の口から、蛍のように淡く輝く光の粒子が、ふわりと抜け出ていく。それはまるで、最期の吐息が形を得たかのように、数秒間宙を舞い、やがて夜の闇に吸い込まれるようにして消えた。

衛生兵が駆け寄り、まだ息のある敵兵を担架に乗せる。だが、もはや手遅れだ。物理的な傷は浅くとも、彼の魂は致命傷を負っている。捕虜になった彼は、二度と己の母国語を話すことはない。覚えているのは、物の名前を示す単語だけ。文法も、感情を表現する語彙も、愛を囁くための美しい比喩も、そのすべてが、あの光の粒子と共に永遠に失われたのだ。彼はこれから、意味のある音を発することのできない、声なき亡霊として生きていく。

言葉を殺す。その行為の恐ろしさに、リオの胃は焼け付くような痛みを発した。我々は人を殺しているのではない。一つの世界を、その人間が内側に築き上げてきた文化のすべてを、根こそぎ破壊しているのだ。引き金を引いた指が、自分のものではないかのように震えていた。

第二章 敵国の詩

リオの部隊では、敵兵を「殻」と呼んでいた。言葉を失い、人間性の抜け落ちた抜け殻、という意味だ。仲間たちは、敵の言葉を奪うことに何の躊躇もなかった。むしろ、それを戦果として誇り、酒の肴にして笑い合った。言葉を狩る狩人であることに、ある種の倒錯したプライドさえ抱いているようだった。

「おい、リオ。また浮かない顔をしやがって。お前が仕留めた『殻』、見事だったじゃないか」

分隊長のゴードンが、無遠慮にリオの肩を叩く。その手から伝わる熱が、ひどく不快だった。リオは曖昧に笑って誤魔化したが、内心では叫びだしたい衝動に駆られていた。彼らには見えないのだろうか。失われた言葉たちが夜空で流す、無数の涙が。

そんな日々の中、リオは斥候任務である廃墟に足を踏み入れた。砲撃で半壊した、おそらくは小さな図書館だった場所だ。散乱した瓦礫の中に、一冊の本が奇跡的に焼け残っているのを見つけた。煤で汚れ、頁の端が焦げたそれは、敵国で出版された古い詩集だった。

リオはそれを軍服の内ポケットに隠し、塹壕に持ち帰った。夜、見張りの傍ら、小さなランプの灯りでその頁をめくる。敵性言語の学習は固く禁じられていたが、言葉を愛する彼の探求心は、恐怖に勝った。辞書編纂室で培った知識を総動員し、彼は一つ、また一つと、未知の単語を解読していく。

そこに綴られていたのは、故郷の夕暮れを想う歌、恋人を待つ夜の切なさ、そして、生まれてくる我が子への祈りだった。使われている言葉は違えど、そこに込められた感情は、リオが知るものと何ら変わりはなかった。インクの染みの一つ一つから、人間の普遍的な魂の営みが香り立つようだった。

「星影よ、どうか彼の人の夢路を照らしたまえ。我らの明日が、沈黙の海に沈まぬように」

その一節を解読した時、リオの目から涙がこぼれ落ちた。敵もまた、我々と同じように言葉を愛し、言葉に祈りを込める人間なのだ。ならば、なぜ我々は互いの言葉を殺し合わなければならないのか。この詩集は、リオにとって危険な書物であると同時に、暗闇を照らす唯一の灯火となった。彼は狙撃手でありながら、引き金を引くことのできない兵士になっていった。

第三章 沈黙の唱和

変化は、突然訪れた。夜陰に乗じた敵の奇襲だった。警報が鳴り響き、塹壕は一瞬にして地獄の釜と化した。飛び交う曳光弾が闇を引き裂き、怒号と悲鳴が交錯する。リオはライフルの銃床を強く握りしめながら、混乱の中で孤立していた。

三人の敵兵が、彼の目の前に立ちはだかる。獣のような殺気を放つ彼らを前に、リオの身体は金縛りにあったように動かなかった。引き金を引けない。この者たちにも、家族がいて、愛する言葉がある。その思いが、彼の指から力を奪っていた。

死を覚悟した、その刹那。リオの口から、無意識に言葉がほとばしった。それは、あの詩集で覚えた一節だった。

「星影よ、どうか彼の人の夢路を照らしたまえ……」

敵国の言葉で紡がれた、震える祈りの声。それを聞いた敵兵たちの動きが、まるで時が止まったかのように、ぴたりと止まった。先頭にいた兵士が、ゆっくりと銃口を下ろす。彼の目は驚きに見開かれ、その口元が微かに動いた。

そして、信じられないことが起こった。兵士は、リオが詠んだ詩の続きを、囁くような、しかし明瞭な声で紡いだのだ。

「……我らの明日が、沈黙の海に沈まぬように」

それは、敵と味方という境界線を越えた、魂の唱和だった。

兵士はリオに手招きし、近くのクレーターの陰へと導いた。そこで、リオはこの戦争の驚くべき真実を知らされることになる。この『浄化戦役』は、両国の為政者たちが、国民の思考を完全に統制するために仕組んだ狂言だった。異なる言語と思想を根絶やしにし、単一の、支配しやすい言葉だけを残す。それが彼らの真の目的だったのだ。

しかし、その思惑に気づき、抵抗する者たちがいた。前線で、日々言葉が死んでいく様を目の当たりにした兵士たちの中に、密かに互いの言語を学び、文化を守ろうとする者たちが現れたのだ。彼らは詩や歌を合言葉に、敵味方の垣根を越えて繋がる、声なきレジスタンスだった。

「我々は『言葉の守り人』だ」と、兵士――名をカレルと名乗った――は言った。「あんたが詠んだ詩は、我々の仲間であることの証。我々は言葉を殺すためにではなく、守るためにここにいる」

リオは愕然とした。自分が孤独だと思っていたこの戦場で、同じ痛みを抱き、同じ理想を掲げる者たちが存在したのだ。彼の価値観が、根底から覆された瞬間だった。憎しみの連鎖だと思っていたものは、支配に対する、人間性のささやかな、しかし、あまりにも気高い抵抗の物語だった。

第四章 架け橋の辞書

リオは、ゴードン分隊長の目を盗み、夜ごとカレルたちと密会を重ねた。彼らのアジトは、両軍の緩衝地帯にある、忘れられた野戦病院の地下だった。そこには、敵も味方もなかった。ただ、それぞれの母国語で書かれた本を手に、互いの言葉を教え合い、未来を語り合う「人間」がいるだけだった。

「銃で戦争は終わらせられない。終わらせられるのは、命だけだ」カレルが言った。「だが、言葉は違う。言葉は、新しい始まりを生むことができる」

彼らの計画は、大胆不敵そのものだった。両軍の通信網を同時に掌握し、憎悪を煽るプロパガンダ放送を、平和を希求する「言葉」で上書きするのだ。それは、銃弾よりもはるかに危険な賭けだった。失敗すれば、彼らは両国から反逆者として処刑されるだろう。

決行の夜。空には、皮肉なほど美しい満月が浮かんでいた。リオは通信兵から奪った無線機の前に座り、震える手でマイクを握った。隣ではカレルが、同じように敵国の無線機を操作している。

作戦は開始された。戦場に響き渡る勇ましい軍歌と司令官の演説が、突如として途絶える。一瞬の静寂の後、スピーカーから流れ始めたのは、リオの朗読する、自国の古くから伝わる愛の詩だった。穏やかで、しかし力強いその声は、塹壕の兵士たちの心を揺さぶった。

続いて、カレルの声が響く。彼の母国語で歌われる、収穫を祝う素朴な民謡。その懐かしいメロディは、敵兵たちの強張った表情を和らげた。

詩と歌は、交互に、何度も繰り返された。それは、憎しみ合うことを強制された者たちへ向けた、魂の呼びかけだった。やがて、散発的に続いていた銃声が、一つ、また一つと止んでいく。誰もが、その声に耳を澄ませていた。言葉が本来持つ、人と人とを繋ぐ力が、戦場の空気をゆっくりと変えていくのが分かった。

戦争が完全に終結したのか、この一夜の奇跡がどのような結末を迎えたのか、物語はそれを語らない。

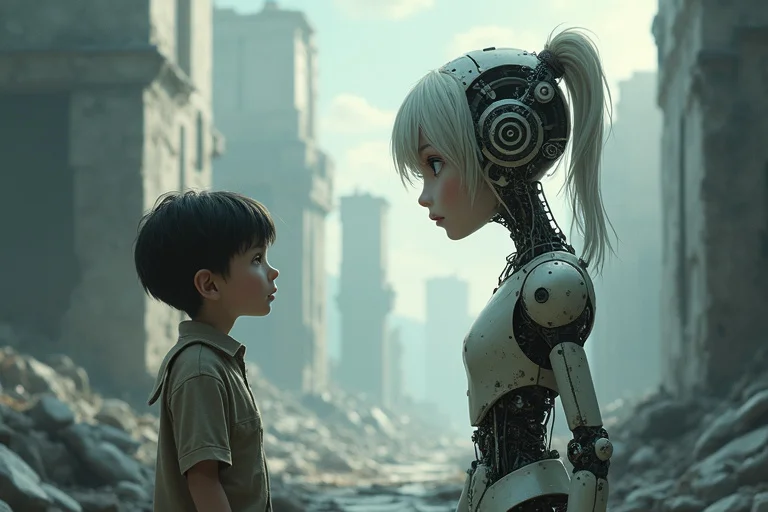

ただ、夜が明け始めた頃、無人地帯の真ん中で、信じられない光景が広がっていた。塹壕から這い出した両軍の兵士たちが、恐る恐る歩み寄り、互いの武器を地面に置いている。そして、身振り手振りを交え、片言の単語を教え合い、拙いながらも対話を試みているのだ。その光景は、新しい時代の夜明けそのものだった。

リオは、その光景を胸に焼き付けながら、白紙のノートを開いた。そして、震える手で、最初の言葉を書き記していく。それは、彼がこれから編纂する、新しい辞書の始まりだった。両国の言葉を、文化を、魂を繋ぐための、『架け橋の辞書』。その一頁目には、こう記されていた。

『友 ― とも。同じ志を持ち、心を許し合える相手。そして、かつて敵と呼んだ者』

彼の戦いは、終わったのではない。本当の意味で、今、始まったのだ。