第一章 硝煙とピアノ

リヒトの指先は、硝煙と血の匂いが染みついた記憶の上を、静かに滑っていた。彼の仕事は「記憶調律師」。戦場という極度の不協和音に精神を蝕まれた兵士たちの頭の中から、轟音と絶叫を抜き取り、代わりに美しい音楽の記憶を移植する。いわば、魂の調律師だった。

目の前には、虚ろな目をした若い兵士が座っている。三日前、西部の激戦地から生還した彼は、仲間が目の前で榴弾に引き裂かれる光景を、壊れたレコードのように脳内で再生し続けていた。リヒトは彼の側頭部に指を触れ、意識の深層へと降りていく。そこは、焦げ付いた土と鉄錆の匂いが渦巻く、地獄のような場所だった。リヒトは、その凄惨な記憶の断片を一つ一つ拾い上げ、ショパンの『別れの曲』の旋律へと丁寧に置き換えていく。絶叫は感傷的な高音に、爆発音は重厚な低音に。やがて、兵士の顔から苦悶が消え、穏やかな寝息が聞こえ始めた。

仕事は完璧だった。しかし、リヒトの心は、調律を終えたピアノのように、ただ静まり返っているだけだった。偽りの平穏を与えるこの行為に、彼はもう何年も前から深い虚無感を抱いていた。戦争という巨大な狂気の前で、自分のやっていることは、焼け石に水をかけるどころか、傷口に美しい刺繍を施して見えなくしているだけではないのか。

その夜、リヒトは上官であるグスタフ大佐に呼び出された。冷たい執務室には、消毒液と紙の匂いが満ちていた。

「腕利きの調律師、リヒト君。君にしか頼めない極秘任務がある」

大佐のガラス玉のような目が、リヒトを射抜く。

「先日捕らえた敵国の狙撃手だ。『銀狼』の異名を持つ重要人物でな。奴の頭の中から、敵軍の配置、次の作戦計画、ありとあらゆる情報を引きずり出してほしい」

リヒトは眉をひそめた。「それは、私の仕事ではありません。私の技術は治療のためであり、尋問のためのものでは…」

「命令だ」大佐の言葉は、有無を言わせぬ響きを持っていた。「奴は通常の尋問には一切口を割らん。だが、君の『調律』なら、無意識の層から情報を抜き取れるはずだ。これは戦争なのだよ、リヒト君。感傷に浸っている暇はない」

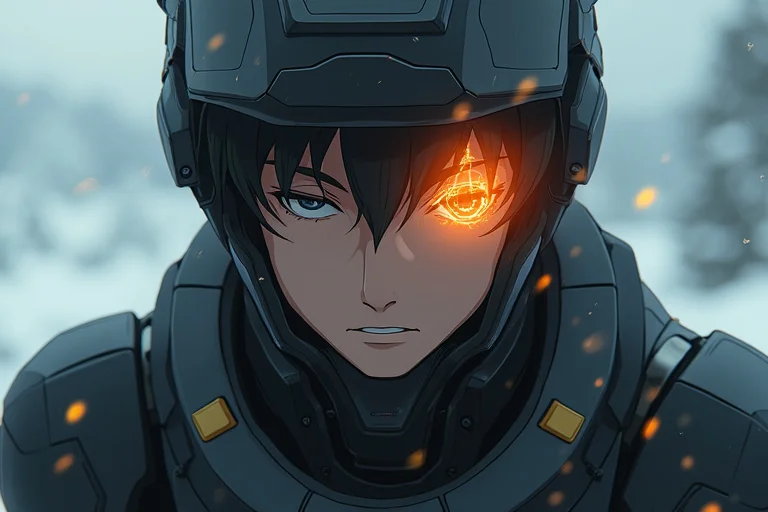

地下の独房は、湿った石と絶望の匂いがした。鉄格子の向こうに、男が一人、鎖に繋がれて座っていた。痩せてはいるが、その双眸には狼のような鋭い光が宿っている。彼が『銀狼』、本名をエリアスという男だった。リヒトは機材を準備しながら、これから自分が犯す罪の重さに、指先が冷たくなっていくのを感じた。他人の魂に土足で踏み込み、その最も神聖な部分を暴き立てる。それは、もはや調律ではなく、冒涜だった。

第二章 異国のノクターン

エリアスは、氷のように固く心を閉ざしていた。リヒトが彼の意識に触れようとすると、鋭い棘のついた壁が何度もそれを阻んだ。尋問どころか、記憶の表層に触れることすら困難だった。リヒトは焦らず、ただ静かに彼の精神の扉をノックし続けた。無理にこじ開ければ、彼の精神は完全に崩壊してしまうだろう。

数日が過ぎた。リヒトは毎日エリアスの独房に通い、ただ黙って彼の前に座った。言葉は交わさない。だが、沈黙の中で、二人の間には奇妙な共振が生まれ始めていた。ある日の午後、リヒトが再び彼の意識に触れると、固い壁に小さな綻びが生じていることに気づいた。そこから、一つの情景が流れ込んできた。

それは、黄金色の麦畑が風に揺れる、穏やかな故郷の風景だった。幼い妹と手を繋ぎ、小川のほとりを歩いている。エリアスの記憶の中では、空はどこまでも青く、草の匂いは甘く、妹の笑い声は鈴のように響いていた。そして、その情景の背景には、素朴で、どこか懐かしいハーモニカの旋律が流れていた。

リヒトは息を呑んだ。そのメロディを知っていた。いや、知っているという感覚ではなかった。それは、彼の魂の奥深くに、ずっと昔に失くしてしまった宝物のように眠っていた旋律だった。なぜ、敵国の兵士の記憶の中に、これほどまでに懐かしい調べが存在するのか? 混乱するリヒトの心に、エリアスの声が初めて響いた。

「…妹だ。俺が戦場に来る理由。あの子を守るためなら、俺は悪魔にでもなる」

それは精神感応による声だったが、リヒトの鼓膜を確かに震わせた。

リヒトは、エリアスが単なる冷酷な殺人機械ではないことを悟った。彼にも守るべきものがあり、愛する家族がいた。その日から、リヒトの調律は尋問のためではなく、エリアスという一人の人間を理解するための対話へと変わっていった。エリアスもまた、リヒトの存在を少しずつ受け入れ、記憶の扉をゆっくりと開いていった。リヒトは上官への報告を先延ばしにしながら、エリアスの記憶の旅を続けた。それは禁じられた行為であり、危険な賭けだったが、あのハーモニカの旋律の謎を解き明かしたいという衝動を、彼はもう抑えることができなかった。

第三章 引き裂かれたフーガ

リヒトは、エリアスの記憶のさらに深層へと潜る決意をした。そこには、彼の最も暗いトラウマ、狙撃手としての罪の記憶が眠っているはずだった。グスタフ大佐からの催促は日に日に厳しくなっていた。もう時間は残されていない。

リヒトが触れた核心部は、凍てつくような闇に包まれていた。スコープ越しに見た、数えきれないほどの死。しかし、エリアスの心は、殺戮の喜びではなく、深い苦悩と痛みで満ちていた。彼は祈るように引き金を引いていた。一つの命を奪うことで、より多くの命が救われると信じて。

そして、リヒトは見てしまった。運命の日を。

スコープの先に映し出されたのは、見覚えのある国境近くの小さな村だった。リヒトが幼い頃に住んでいた村だ。エリアスの任務は、村外れにある軍の通信施設を破壊すること。彼は慎重に風を読み、距離を計算し、引き金を引いた。弾丸は正確に施設へと吸い込まれるはずだった。

だが、その瞬間、一台の車が施設の前を横切った。エリアスの放った一弾は、非情な軌道を描き、その車の運転席を貫いた。車は炎上し、黒い煙が空に昇った。エリアスの記憶から、絶望的な呻きが聞こえた。民間人を巻き込むつもりは、毛頭なかったのだ。

リヒトの全身が凍りついた。あの車。あの日、両親は隣町へ買い物に行くと言って、あの車に乗って家を出た。そして、二度と帰ってはこなかった。テロに巻き込まれたと聞かされていた。だが、真実は違った。自分の両親を殺したのは、今、目の前にいるこの男だったのだ。憎悪が、マグマのようにリヒトの心を焼き尽くした。この男の記憶を破壊し、廃人にしてやろうか。軍事情報を全て引き出し、処刑台に送ってやろうか。

だが、その激情の底から、別の記憶が浮かび上がってきた。エリアスの、さらに古い記憶。それは、リヒト自身が戦争のショックで封じ込めていた、失われた記憶の断片だった。

戦争が始まる前、国境の村にはまだ、敵も味方もなかった。川を挟んで二つの国の子どもたちが、時折こっそりと遊んでいた。川辺の大きな樫の木の下で、言葉も通じない二人の少年が、片言の身振りと笑顔で心を通わせている。一人の少年が、古びたハーモニカを取り出して吹く。もう一人の少年が、それに合わせて口笛で旋律を重ねる。それが、あの懐かしいメロディだった。

ハーモニカを吹いていたのは、エリアス。そして、口笛を吹いていたのは、幼い日のリヒト自身だった。

自分の両親を殺した男は、かつて共に音楽を奏でた、たった一人の友人だった。

この残酷すぎる真実は、リヒトの世界を根底から覆した。憎しみも、悲しみも、許しも、全てが渾然一体となり、彼の精神の中で激しくぶつかり合った。彼は、エリアスの記憶の中で、ただ立ち尽くすことしかできなかった。

第四章 夜明けのアリア

独房の冷たい石壁に、リヒトは背中を預けていた。彼の心の中では、激しい嵐が吹き荒れていた。エリアスを裁くべきか。赦すべきか。いや、自分にそんな権利があるのか。戦争という巨大な不条理が、かつての友を殺人者に変え、自分をその断罪者の立場に立たせた。この連鎖を、どこかで断ち切らなければならない。

リヒトは決意した。彼は最後の調律を行うために、エリアスの前に座った。これは尋問でも、治療でもない。彼が彼自身のために行う、たった一度きりの魂の儀式だった。

彼はエリアスの罪の記憶に、そっと触れた。炎上する車、黒煙、絶望。リヒトはそれを消し去りはしなかった。代わりに、彼はその凄惨な記憶の上に、新しい旋律を重ねていった。それは、悲しみに満ちたレクイエムであり、同時に、夜明けを告げるアリアでもあった。罪を忘れさせるのではなく、罪と共に生きていくための、赦しの音楽。そして、あの川辺で二人で奏でたハーモニカの旋律を、そっとその和音に織り交ぜた。記憶は上書きされたのではない。一つの悲劇が、より大きな物語の一部として昇華されたのだ。

調律を終えたリヒトは、グスタフ大佐に報告した。

「対象の記憶は、戦闘のショックと長期の監禁により、完全に崩壊しています。有益な情報は何も得られませんでした」

大佐は不満げに舌打ちしたが、リヒトの報告を信じるしかなかった。

数日後、捕虜交換が行われることになった。リヒトは、遠くからその様子を見守っていた。やつれた兵士たちが、それぞれの故郷へと帰っていく。その列の中に、エリアスの姿があった。彼はリヒトのほうを一瞥したが、その目に記憶の色はなかった。当然だ。リヒトがそう調律したのだから。

だが、エリアスがトラックに乗り込む直前、彼はふと立ち止まり、リヒトの方を振り向いた。そして、まるで無意識のように、あの懐かしいハーモニカの旋律を、微かに口笛で吹いた。それはほんの数秒のできごとだったが、リヒトには永遠のように感じられた。記憶は失われても、魂に刻まれた音楽は消えないのかもしれない。

エリアスの姿が見えなくなると、リヒトは踵を返し、その足で辞表を提出した。もう、偽りの平穏を作るのはやめよう。この世界は、不協和音に満ちている。憎しみ、悲しみ、後悔。それらを無理に調律する必要はない。その不協和音の中から、真実の響きを見つけ出すことこそが、本当に生きるということなのだ。

リヒトの心にはもう、乾いた虚無はなかった。そこには、両親を失った深い悲しみと、友を赦すという痛み、そして、それでも確かに存在した人間同士のささやかな繋がりの記憶が、複雑だが、どこか温かい和音となって静かに響いていた。空は白み始め、新しい朝が、硝煙の匂いが残る街に、静かな光を落としていた。