第一章 忘却の屋敷と未来の死者

その日、森は深く静まり返り、陽光すらもその厚い樹冠を透過しきれない。鬱蒼とした木々の合間から、幽霊のように佇む屋敷の輪郭が見えた。九条家、かつてその地の名家として知られた屋敷は、今や蔦に覆われ、まるで森の呼吸に包まれるように息を潜めていた。私は佐伯漣。遺品整理を生業としている。依頼は、屋敷の主、九条葉月氏の失踪に伴う家財の整理だった。警察は事故か家出と判断し、捜査を打ち切ったが、甥からの依頼で私はこの地を訪れた。老婦人の痕跡を消し去るという、どこか物悲しい役目だ。

錆びついた門扉を押し開けると、長年手入れされなかった庭は雑草に埋もれ、朽ちた彫像が虚ろな目を向けていた。屋敷の中は、外観以上に時間が止まっていた。埃の匂い、古い木材の匂い、そして微かに漂う樟脳の匂い。かつて豊かだった暮らしの残骸が、そこかしこに散乱している。私は手袋をはめ、慎重に足を踏み入れた。一つ一つの家具、一つ一つの調度品に、葉月氏の生きた証が凝縮されているかのようだ。古い写真立て、読みかけの本、使い込まれた裁縫箱。私は、そうした品々から持ち主の人生を読み取ることを得意としていた。それは、声なき物語に耳を傾ける行為に他ならない。

二階の書斎は特に荒れていた。乱雑に積まれた書籍、散らばった紙片。ここが、葉月氏の生活の中心だったのだろう。私は書棚の埃を払いながら、背表紙の擦れた一冊の本に手を伸ばした。その瞬間、背後で微かな音。振り向くと、壁紙の一部が浮き上がっている。好奇心に駆られて剥がしてみると、漆喰の壁の裏に、小さな隠しスペースが現れた。そこには、古びた日記帳と、年代物のタイプライターが収められていた。

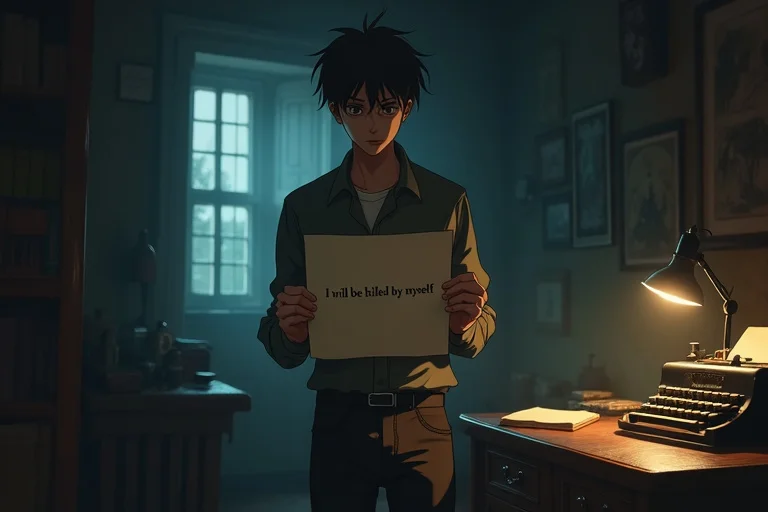

タイプライターには、紙がセットされたままだった。私は吸い寄せられるように、その紙に視線を落とす。そこに印字されていたのは、震えるような文字の羅列だった。それは葉月氏の筆跡ではない、しかし彼女の書く癖があるかのような、奇妙な違和感があった。

「私は、私に殺される。あの日、あの場所で、あの影が私を捕らえた時、私は二度死んだ。このメッセージを読んでいる未来の私よ、どうか、もう一度だけ、真実を見てくれ。」

私の心臓が、大きく脈打った。「未来の私」――その言葉が、まるで冷たい指で脳を撫でるように、私を凍り付かせた。これは何だ? 狂気か、それとも誰かの悪ふざけか。警察が見落としたというより、理解不能だったに違いない。私は、葉月氏の残した「声なき物語」が、私の想像をはるかに超える謎を秘めていることを悟った。この屋敷には、単なる失踪事件以上の、深く歪んだ時間が横たわっている。私は、その時間の中に足を踏み入れてしまったのだ。

第二章 過去と交錯する影

私は発見した日記帳を、書斎の窓から差し込む一筋の光の下で開いた。表紙は色褪せ、ページは黄ばんでいたが、そこには葉月氏の若き日の面影が、瑞々しい筆致で綴られていた。小説の草稿、詩的な断片、そして、彼女自身の心の動き。私はそのページをめくるごとに、葉月氏という人物の輪郭を鮮明に捉えていった。

日記には、葉月氏が幼い頃から抱いていたという「予知夢」のような記述が散見された。漠然とした未来のビジョン、奇妙なデジャヴュ。それらは、タイプライターのメッセージと結びつき、私の背筋を冷やした。彼女は本当に未来を見ていたのか?

「あの日、あの場所、あの影」――タイプライターのメッセージにあったその言葉は、日記の初期のページに度々登場するキーワードだった。それは、葉月氏が二十歳の頃、この屋敷で起こったある出来事と深く関連していた。日記によれば、その夜は特別な月食の晩だった。九条家には古くから、特定の月食の夜に、未来の扉が開くという言い伝えがあったという。その月食の夜、葉月氏の恋人、橘雄介が屋敷から姿を消したのだ。警察の捜査では、雄介は家出として処理されたが、葉月氏は日記の中で、彼が何らかの「影」に襲われたのではないかと恐怖している。しかし、その記述は次第に曖昧になり、いつしか雄介のことは日記から姿を消していた。まるで、彼女自身が記憶から消し去ろうとしたかのように。

私は遺品整理の手を止め、葉月氏の甥に連絡を取った。

「すみません、九条葉月さんのことなんですが、何か変わったことはありませんでしたか?」

電話の向こうで甥は、困惑した声で答えた。「ああ、あの人、晩年はちょっと変わってしまってね。よく『未来の自分と話している』とか、『もうすぐ、本当の私が迎えに来る』とか、そんなことを言っていました。最初は認知症かと思ったんですが、妙に筋が通った話をすることもあって…」

甥の言葉は、私の胸に重く響いた。葉月氏は本当に「未来の自分」と対話していたのだ。そして、その対話が、あのタイプライターのメッセージを生み出したのだとしたら。

私は再びタイプライターのメッセージを読み直す。「私は、私に殺される」。この言葉の意味が、徐々に私の中で形を成し始める。それは物理的な死を意味するのではない。過去の自分を「殺す」――すなわち、過去の記憶や自己を否定し、新しい自分へと生まれ変わることを示唆しているのではないか。そして、そのきっかけが、雄介の失踪事件と月食の言い伝え、そして「影」の正体にあるのではないかと、私は予感し始めた。この屋敷に隠された真実が、私の脳内で少しずつ組み立てられていく。

第三章 真実の影、予言の呪縛

書斎の窓から射し込む月光が、埃の舞う部屋を幻想的に照らしていた。私は日記帳の最終ページに目を凝らした。そこに挟まれていたのは、一枚の古びた手紙だった。それは、葉月氏が、まさにタイプライターで打たれたメッセージと同じ文体で綴られたものだった。しかし、内容はさらに具体的で、私の心を激しく揺さぶるものだった。

「未来の私へ。あるいは、この手紙を読んでいる、私と同じ『運命』を辿る者へ。

あの夜、月食の晩、私は雄介を失った。あの影は、私の心の中に生まれたものだった。私たちは些細なことで口論になり、雄介は感情的になって森へ飛び出した。私は彼の後を追ったが、月明かりが隠された森の中で、誤って彼を突き落としてしまった。崖の下に消えていく彼の影を見た時、私の心も共に死んだ。あの影は、私の罪悪感、私の臆病さ、そして私自身の過ちだった。私はその事実を深く心の奥底に封じ込めた。日記から彼の名を消し、記憶を捻じ曲げ、まるで彼が最初からいなかったかのように振る舞った。過去の私を『殺し』、偽りの生を生きてきたのだ。

だが、時間は決して罪を風化させない。私の未来が、過去の私を呼び覚ます。タイプライターに残したメッセージは、過去の私への警告。そして、この手紙は、その警告を受け止め、真実と向き合った、未来の私から、さらに未来へと渡す遺言だ。

そして、この手紙を読んでいるあなたもまた、未来の私から送られたメッセージに導かれている。私と同じ、過去の影に囚われた者。しかし、あなたには選択肢がある。私のようになり、過去の自分を殺して隠遁するか、それとも、過去の自分を受け入れ、新たな未来を創造するか。時が満ちれば、あなたは私と同じ『影』を見るだろう。そして、その時、あなた自身の選択が試される。」

手紙の内容は、私の予想をはるかに超えるものだった。葉月氏の失踪は、事故の罪悪感に苛まれ、精神的に限界を迎えた彼女が、過去の自分を「殺す」形で自己を消滅させた結果だった。物理的な死ではなく、精神的な死。そして、その自己消滅の過程で、未来の自分へと向けたメッセージを残したのだ。

しかし、私が最も衝撃を受けたのは、手紙の最後の部分だった。「この手紙を読んでいるあなたもまた、未来の私から送られたメッセージに導かれている。そして、あなたもまた、私と同じ運命を辿るだろう。」

私の手から、紙が滑り落ちた。まさか、この事件が、私自身の運命と繋がっているというのか。私の心にもまた、目を背けてきた「影」がある。それは、若かりし頃、不慮の事故で親友を失った時の、どうしようもなかった無力感と、彼を救えなかったという罪悪感だった。私はその「影」を心の奥底にしまい込み、遺品整理という仕事を通じて、他者の死と向き合いながらも、自分自身の過去からは逃げてきた。葉月氏の言う「影」は、私の心にも確かに存在していたのだ。

私は、葉月氏が残したメッセージが単なるミステリーではなく、私への警告、あるいは予言であることに気づいた。この屋敷は、過去と未来が交錯する、時間の檻だった。そして私は、その檻の中に引き込まれてしまったのだ。

第四章 選択の夜明け

葉月氏の手紙を握りしめ、私は屋敷の奥深くへと足を踏み入れた。部屋の隅々まで、まるで葉月氏の魂が宿っているかのように感じられた。彼女は罪の意識から逃れ、過去の自分を殺すという選択をした。その結果が、この失踪という形なのだろう。だが、彼女はなぜ、私にまでその運命を突きつけるようなメッセージを残したのか? それは、彼女自身の罪悪感の現れなのか、それとも、私に新たな道を見出させようとする、最後の希望だったのか。

私は葉月氏の日記をもう一度丁寧に読み返した。彼女が雄介を突き落としてしまった夜、月食の「影」に包まれた森の中で、葉月氏は確かに「未来の自分」と邂逅したと記している。それは、罪悪感からくる幻覚だったのか、それとも本当に時を超えた邂逅だったのか。どちらにせよ、葉月氏はその体験から、「過去の自分を殺す」という道を選んだ。

手紙には、「時が満ちれば、あなたは私と同じ『影』を見るだろう」とあった。私は、自分の内なる「影」と向き合う時が来たのだと理解した。親友を失ったあの日の記憶が、鮮明に蘇る。あの時、もし私が別の選択をしていれば、別の行動をとっていれば、彼は助かったのではないか。私はその問いから逃げ続けてきた。しかし、葉月氏の物語は、私にその問いへの答えを迫っていた。

私は屋敷の地下室へ向かった。日記と手紙に導かれるように、直感的にそこにあると感じたのだ。冷たい石の階段を下りると、湿った土の匂いが鼻を衝いた。奥に続く薄暗い空間。そこには、古びたトランクと、壁に貼られた一枚の地図があった。地図には、この屋敷から遠く離れた、海沿いの小さな町が赤丸で囲まれていた。そしてトランクの中には、数枚の古びた列車の切符と、葉月氏が遺したであろう最後のメモが残されていた。

『未来へ向かう』

そのシンプルな言葉が、私の胸に深く突き刺さった。葉月氏は、過去の自分を「殺し」、この場所を去ったのだ。彼女は物理的に死んだのではなく、九条葉月という過去の存在を捨て去り、新しい名前、新しい人生を手に入れようとしたのだ。それは、罪からの逃亡であり、同時に、罪を抱えたまま新しい生を模索する、彼女なりの贖罪の形だったのかもしれない。

私は、遺品整理人として、他者の人生の残骸を片付けるだけの存在ではいられないと悟った。葉月氏のメッセージは、私の人生にも強く響いている。彼女は私に「選択」を促していた。過去の影に囚われ続けるのか、それとも過去を受け入れ、未来へと歩み出すのか。私はこの屋敷で、私自身の「影」と対峙し、新しい夜明けを迎える準備ができていた。

第五章 時の輪廻、心の旅路

屋敷を去る日、空には満月が煌々と輝いていた。葉月氏が「未来の扉が開く」と記した月食の夜は、過ぎ去ったばかりだった。しかし、私の心には、新たな光が差し込んでいた。

私は葉月氏の残した手紙と、彼女の選択の意味を深く考え続けた。過去の自分を「殺す」という極端な選択。それは、彼女にとって、唯一の解放だったのかもしれない。だが、私は彼女とは違う道を選ぶ。親友を救えなかった無力感、彼への罪悪感。それは私の人生の一部であり、決して消し去ることはできない。過去を殺すのではなく、過去を受け入れ、その痛みを抱えたまま、未来へと歩み出す。それが、私自身の選択だ。

私はトランクに残された切符を手に取った。海沿いの小さな町。葉月氏はそこで、きっと新たな生を歩んでいるのだろう。彼女の真の行方は、永遠の謎のままだ。しかし、私は彼女がどこかで、自分自身の「未来」を生きていることを信じることができた。そして、その確信は、私自身の未来への希望へと繋がった。

遺品整理を終え、私は屋敷の門を閉めた。錆びついた蝶番がきしむ音は、どこか新しい始まりの合図のように聞こえた。森は相変わらず深く、静まり返っている。だが、私の視界には、以前とは違う世界が広がっていた。遺品一つ一つに込められた人生の重み、そして、その中に潜む光と影。それらを読み解き、自らの人生と重ね合わせることで、私はより深く、豊かに生きられると知った。

私はもう、過去に囚われたままの佐伯漣ではない。手袋を外した指先には、タイプライターのインクが微かに香る。それは、葉月氏が私に残した、未来へのバトンだったのかもしれない。私は、月明かりの下、静かに決意を固めた。過去の自分に「さようなら」を告げ、未来の自分に「こんにちは」と言う。私の心の旅は、今、始まったばかりだ。そして、次に誰かの遺品を整理する時、私はきっと、その声なき物語に、もっと深く寄り添うことができるだろう。