第一章 凍てついた指先

俺の指先は、いつも凍えている。それは比喩ではない。他者の記憶に触れるたび、その『熱量』を感知するこの指は、代償として俺自身の記憶を霜のように散らしていく。深い記憶ほど焦げるような熱を放ち、浅い記憶ほど微かな温もりを伝える。そして俺自身の記憶は、どこを探しても氷のように冷たい。

世界は『記憶の霧』と呼ばれる不可視の粒子に満たされている。集合的な忘却が具現化したこの霧は、日増しにその濃度を増していた。街を縁取る石畳の硬質な感触は失われ、百年の時を刻んだ時計塔の輪郭は、滲んだ水彩画のように曖昧だ。人々は気づかぬうちに、大切な何かを失い続けている。

俺はアトリエの埃っぽい空気の中、一枚の肖像画と向き合っていた。『無記名の肖像画』。持ち主以外の誰かの顔を絶えず描き出し、その人物が忘れ去られると空白に戻るという不思議なカンヴァスだ。今、そこに描かれているのは、深い皺を刻んだ見知らぬ老人の顔だった。その顔は日に日に薄くなっている。世界の忘却が、この老人からも何かを奪っている証拠だ。

俺は意を決して、冷たい指先をそっとカンヴァスに触れさせた。

瞬間、指の芯を焼くような、しかしひどくか細い熱が走った。それは燃え尽きる寸前の残り火のような、悲しい熱だった。同時に、脳裏を覆う氷がまた少し厚みを増し、自分の名前すらおぼろげになる感覚に襲われる。俺は歯を食いしばり、そのかすかな熱が指し示す方角へと、霧の街を歩き出した。

第二章 熱を追う者

熱の糸をたどって行き着いたのは、街の中央図書館だった。インクと古い紙の匂いが、湿った霧と混じり合って鼻をつく。ここでは、忘れられた言葉や物語が、最後の熱を放っているはずだった。だが、その聖域すら霧の侵食を免れてはいない。書架に並ぶ壮麗な背表紙は濡れたように色褪せ、ページを繰れば、インクの文字が涙のように滲んで広がっていた。

「あなたも、熱を追ってきたの?」

静かな声に振り返ると、そこに一人の女性が立っていた。銀灰色の髪を緩く束ね、学者然とした落ち着きを漂わせている。彼女はエリスと名乗った。

「あなたほどの『感度』を持つ人は珍しい」

エリスは俺の指先を一瞥し、そう言った。彼女は自らを『記憶の守り人』と称し、この世界を蝕む忘却の正体を追っているという。彼女によれば、世界の根幹を成す『最初の記憶(プライマル・メモリー)』が、何者かによって意図的に忘れさせられようとしているらしい。その影響で、記憶の霧は前例のない速度で濃くなっているのだと。

彼女の瞳は、まるで霧の晴れ間から覗く月のように、静かで、そしてすべてを見透かすような光を宿していた。俺は、初めて自分の能力を理解する者に出会ったことに、わずかな安堵と、それ以上の得体の知れない不安を覚えた。

第三章 薄れる輪郭

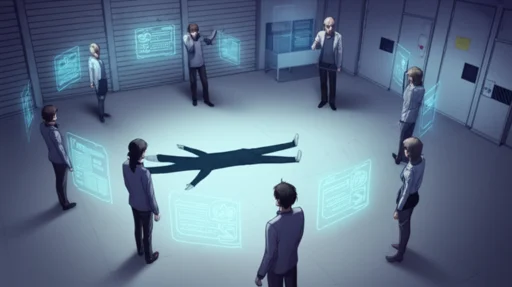

エリスとの共同調査は、奇妙な共鳴を生んだ。俺が肖像画から感じ取る熱の断片を伝えると、彼女は膨大な知識の中から、それが歴史のどの部分に対応するのかを驚くべき正確さで言い当てていく。肖像画の老人は、かつて世界の記憶の調和を司った『調律師』と呼ばれる一族の最後の一人であることが判明した。

「調律師は、記憶の熱量を操り、忘却の霧を晴らしていた。でも、ある時期を境に歴史から忽然と姿を消したの」

エリスは古い羊皮紙の地図を広げ、そう説明した。地図の中心には、一本の巨大な塔が描かれている。『始原の鐘楼』。そこが、『最初の記憶』が眠る場所だという。

俺は再び、薄れゆく調律師の顔が描かれた肖像画に触れた。今度は、これまで感じたことのないほど強烈な熱波が、腕を駆け上った。それは、何千、何万という人々の祈りや願いが凝縮されたような、神々しいまでの熱だった。

だが、その熱を受け止めた瞬間、俺の内の冷たさは絶対零度にまで達した。

目の前が暗転し、脳裏に焼き付いていたはずの、唯一の断片的な記憶――陽光にきらめく小さな川のせせらぎ――が、音もなく凍てつき、砕け散った。虚無感が全身を支配する。俺は、俺でなくなりつつあった。

第四章 霧の中の真実

俺とエリスは、世界の中心にそびえる『始原の鐘楼』に辿り着いた。だが、そこにあったのは壮麗な塔ではなく、濃霧に食い尽くされ、輪郭すら失いかけた巨大な廃墟だった。崩れかけた螺旋階段を上るたびに、足元の石が砂のように崩れていく。忘却が、この場所を物理的に消し去ろうとしていた。

最上階には、古びた石の台座だけが残されていた。かつてそこに、『最初の記憶』が祀られていたのだろう。

「もう、手遅れなの……?」

エリスの絶望的な呟きが響く。

俺は最後の望みをかけ、『無記名の肖像画』を台座にかざした。すると、カンヴァスが内側から発光し、これまでとは比較にならないほどの灼熱を放ち始めた。あまりの熱に指が焼け爛れる。

そして、俺は見た。

徐々に薄れていた老人の顔が完全に消え、その代わりに現れたのは、驚愕に見開かれた俺自身の目、困惑に歪む俺自身の唇。肖像画は、俺の顔を克明に描き出していた。

「……やはり、あなただったのね」

エリスが静かに言った。その声には、憐憫と、そして微かな恐怖が滲んでいた。

「あなたこそが、最後の『調律師』。そして、『最初の記憶』を忘れさせようとしている元凶よ」

彼女の言葉が、凍てついた俺の記憶の奥深くに突き刺さる。そうだ。俺は知っていた。いや、忘れようとしていただけだ。この世界を一度、破滅させたのは、この俺自身の手だったということを。

第五章 選択の刻

エリスは監視者だった。暴走した俺の力を封印し、その記憶が再び世界を脅かすことのないよう、ずっとそばで見守っていたのだ。

すべてが、濁流のように蘇る。

かつて俺は、人々の悲しみや苦しみを消し去ろうとした。善意からだった。だが、その力はあまりに強大で、やがて善悪の区別なく、愛も喜びも、世界の成り立ちそのものまでをも消し去ろうと暴走した。それを止めたのは、俺自身だった。自らの破滅的な記憶と力を『最初の記憶』に封じ込め、その番人として、記憶を失った抜け殻の自分でいることを選んだ。

他者の熱で自分の記憶が失われる能力は、呪いなどではなかった。二度と過去の自分に戻らないための、自衛本能。自分自身を忘れ続けるための、悲しい仕組みだった。

「封印が、解けかかっている」エリスが告げる。「あなたの無意識が、過去の罪から逃れるために『最初の記憶』ごとすべてを消し去ろうとしている。このままでは、世界はあなたの記憶と共に完全に霧に飲み込まれる」

彼女は俺の目をまっすぐに見つめた。

「世界を救う方法は、一つだけ。あなたが、あなたのすべての記憶――善も悪も、喜びも罪も――そのすべてを、あなた自身の意志で霧に還すの。あなたの存在そのものを、完全に消し去ることでしか、この忘却は止められない」

沈黙が落ちる。もう一つの道は、記憶と力を取り戻し、再び世界を『調律』すること。だがそれは、あの破滅を繰り返す危険と隣り合わせの、傲慢な賭けだ。

世界か、俺か。

答えは、とうの昔に出ていた。

第六章 名もなき肖像

俺は、空白になりかけた肖像画に、最後の微笑みを向けた。俺自身の顔が描かれたその絵は、まるで鏡のようだ。

「ありがとう、エリス。俺を、思い出させてくれて」

俺は震える指で、そっとカンヴァスに触れた。今度は熱を吸収するのではない。俺の中に残った、最後の熱を注ぎ込むために。

世界を愛し、人々を救おうとした理想の熱。

世界を壊し、すべてを無に帰そうとした絶望の熱。

そして、名も知らぬ誰かと交わした温かい紅茶の記憶。初めて見た夕焼けの、燃えるような色彩の記憶。そんな、取るに足らない、けれど何よりも愛おしい記憶のすべてを。

俺の身体が、足元から透き通っていく。指先が光の粒子となり、霧の中へと溶けていくのが見えた。痛みはない。ただ、途方もない解放感と、ほんの少しの寂しさがあった。最後にエリスの瞳に映った俺の姿は、もう輪郭さえおぼろげだった。

ふっと、世界を覆っていた濃霧が晴れていく。まるで長い夜が明けたかのように、柔らかな光が差し込み、街の輪郭、建物の色彩、人々の顔が、再び鮮やかさを取り戻していく。世界は救われたのだ。誰も、その救世主の名前を知らぬままに。

エリスの手には、完全に空白に戻った一枚のカンヴァスだけが残された。彼女がそれにそっと触れても、もう熱も冷たさも感じなかった。ただ、どこからか吹いてきた温かい風が、彼女の銀灰色の髪を優しく揺らしていった。