第一章 触れる記憶、歪む時間

湊(みなと)の指先は、世界の皮膚に刻まれた皺をなぞるように、時間の澱みを感知する。古物修復師である彼にとって、それは呪いであり、同時に仕事道具でもあった。古びた銀の懐中時計。その冷たい蓋に触れた瞬間、彼の皮膚の下を、まるで氷の川が逆流するかのような奇妙な感覚が駆け抜けた。時間の『歪み』だ。それは、長年使われただけの摩耗とは異質で、まるで幾千もの瞬間が無理矢理に圧縮され、軋みを上げているような悲鳴だった。

街は静かな病に侵されていた。『記憶の干渉波』と呼ばれる原因不明の現象が、人々の個人的な記憶を蝕んでいた。ある朝、目覚めると、一度も訪れたことのない海辺の街での幼少期の思い出が、昨夜見た夢よりも鮮明に脳裏に焼き付いている。そんな事例が、後を絶たなかった。公的な記録は変わらないのに、個人の内なる歴史だけが、誰かのそれと無作為に入れ替えられてしまうのだ。人々は自身の過去に疑心暗鬼になり、街全体が薄い霧のような不安に覆われていた。

湊自身も、その霧の中から抜け出せずにいた。彼には、両親の顔はおろか、自身の幼少期の記憶さえもが曖昧だった。ただ、祖父の遺品の中にあった一つの奇妙な砂時計だけが、彼の過去と唯一繋がっているかのように感じられた。

『無限螺旋の砂時計』。

黒檀の枠に支えられたガラス管は、中央のくびれから落ちた砂が、そのまま底に溜まるのではなく、螺旋を描く細い管を通り、再び上へと戻っていくような複雑な構造をしていた。しかし、砂はもう一粒も落ちてはいない。代わりに、螺旋管の中には、まるで煤のような黒い『影』が、ゆらゆらと蠢いている。

その砂時計に初めて触れた日、湊は強烈なフラッシュバックに襲われた。見知らぬ人々の喜び、悲しみ、怒り。それらが混濁した濁流となって脳を洗い、最後に、地平線の彼方にそびえ立つ、天を衝くほどの巨大な塔の幻影が焼き付いた。無音の映像。ただ、塔の先端から放たれる眩い光だけが、網膜を焦がすように強烈だった。

懐中時計から指を離し、湊は深く息を吐く。歪みの感覚は、砂時計に触れて以来、より鋭敏になっていた。この時計は、世界の歪みの震源地を指し示しているのかもしれない。彼は砂時計を手に取った。螺旋の中の影が、ひときわ濃く、一つの方向を指して微かに震えている。湊はコートを羽織り、その影が導く先へと、音もなく歩き出した。

第二章 虚偽の歴史を語る女

砂時計が示したのは、街外れの丘に立つ、廃墟と化した展望台だった。かつては恋人たちの聖地だったというそこも、今では錆びた鉄骨が寒風に呻くだけの骸と化している。湊は、螺旋階段を軋ませながら上へと登った。頂上の回廊、その錆びついた手すりに、彼はそっと指を伸ばした。

途端、世界が歪んだ。

指先から奔流のように流れ込む、時間の激流。脳裏に映し出されたのは、いつもと同じ『静止画の幻影』だった。雲一つない青空の下、この丘の上には、展望台ではなく、白亜の壁を持つ巨大な施設がそびえ立っている。そして、その頂からは、世界を浄化するかのような純白の光が、天に向かって放たれていた。無音の光景。しかし、その光には、全てを塗り替えるほどの圧倒的な意志が宿っているように感じられた。

「……あなたも、見えるのですか?」

背後からかけられた声に、湊は幻影から引き戻された。振り返ると、一人の女性が立っていた。図書館の司書だと名乗った彼女、栞(しおり)は、どこか儚げな瞳で湊を見つめていた。

「この場所に来ると、いつも思い出すんです」

彼女は、ぽつり、ぽつりと語り始めた。

「私がまだ幼かった頃、この丘で大きな火事がありました。夜空を真っ赤に染め上げるほどの、恐ろしい火事。でも……」

栞は唇を噛んだ。

「市の記録を調べても、そんな火事の記録はどこにもないんです。私の両親も、誰も覚えていない。まるで、私だけが嘘の歴史を覚えているみたいで……」

彼女の言う『虚偽の記憶』。それは、単なる記憶の混同とは異質だった。他人の記憶ではない。公的な記録、つまり世界の歴史そのものと食い違う、誰のものでもないはずの記憶。湊は栞の瞳の奥に、自分と同じ孤独の色を見た。

「その施設……光を放つ塔が、あなたの記憶の中にも?」

湊が尋ねると、栞は驚いたように目を見開いた。

「ええ。火事の夜、あの塔は炎に包まれながら、最後の光を放って崩れ落ちました。私の記憶では、この丘にあったのは展望台なんかじゃなくて、あの塔だったんです」

二つの異なる記憶。一つの同じ場所。湊は確信した。この記憶の混同と、幻影の中の施設には、深いつながりがある。そして、栞が持つ『虚偽の記憶』こそが、全ての謎を解く鍵なのだと。彼は栞に向き直り、静かに言った。「一緒に、真実を探しませんか。あなたの記憶が嘘ではないことを、俺が証明します」

第三章 螺旋の底に眠る真実

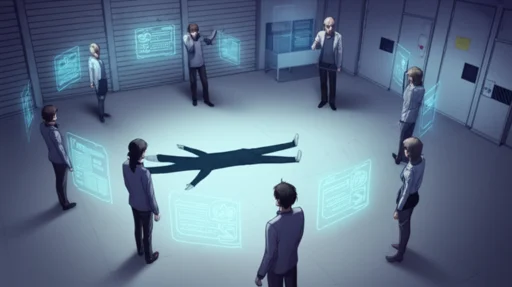

砂時計の影に導かれ、湊と栞はいくつもの『震源地』を巡った。水が干上がった湖の底、閉鎖された沿岸の工場、打ち捨てられた灯台。その全てで、湊は同じ施設の幻影を見た。場所を変えるたび、幻影はより鮮明に、より実体を伴って彼の脳裏に現れる。そして、それに呼応するように、栞の『虚偽の記憶』も次々と蘇っていった。

彼女が語る歴史は、湊が知るものとは微妙に、しかし決定的に異なっていた。数十年前、世界を未曾有の危機に陥れたという『大崩落』という災害。それを防ぐために結成された国際研究機関。そして、その中心にいたという、一人の若き天才科学者。それらは全て、公的な歴史には存在しない物語だった。

「その科学者は、世界を救うために時間そのものに干渉する装置を造ったと、私の記憶は告げているんです」

栞の声は、まるで遠い昔の叙事詩を語るように、静かに響いた。

湊は、彼女の話を聞きながら、自身の記憶の空白部分に、パズルのピースが嵌っていくような感覚を覚えていた。栞が語る『修正前の歴史』の断片は、彼が時折見る意味不明な夢の内容と、奇妙なまでに一致していたのだ。

そしてついに、砂時計の影は最後の場所を指し示した。そこは、更地になった住宅街の一角。湊が、おぼろげな記憶の中で「かつて自分の家があった」と感じる場所だった。

「ここが……最後です」

湊は震える指で、剥き出しになった地面に触れた。

瞬間、世界が砕け散った。

これまでの幻影が全て繋がり、一つの巨大な奔流となって彼の意識を飲み込んだ。白亜の施設は『時間干渉装置クロノス・タワー』。そして、それを設計し、制御していた若き科学者は──紛れもなく、彼、湊自身だった。

『大崩落』という避けられぬ未来。それを回避するための、禁断の計画。過去の『特異点』に干渉し、歴史の奔流を別の方向へと捻じ曲げる。記憶の干渉波は、その強引な歴史改変によって世界が生み出した、自己治癒のための悲鳴だった。そして、栞のような人々が持つ『虚偽の記憶』こそ、改変前の世界が確かに存在したという、唯一の『正しい』証だったのだ。

彼は全てを思い出した。計画の最終段階、彼はタワーの中心で、自らの存在そのものを触媒として、歴史の修正を完了させた。その代償として、彼の記憶と、世界における彼の存在意義は極限まで希薄化され、まるで歴史の帳尻を合わせるかのように、世界から消し去られようとしていた。幻影の塔は、彼自身の失われた記憶の残像だったのである。

第四章 誰がための世界

全ての記憶が、欠けた器に水が満ちるように、湊の魂に注ぎ込まれた。彼は、この穏やかで平和な世界が、自らの犠牲の上に成り立っていることを知った。栞をはじめとする、新しい歴史の中で生まれた人々。彼らは、湊が消し去った悲劇を知らずに生きている。彼らの持つ『虚偽の記憶』は、実はこの新しい世界にとっての『真実の記憶』なのだ。

彼の目の前には、究極の選択が突きつけられていた。

無限螺旋の砂時計。これは、クロノス・タワーの制御中枢だった。この力を使えば、歪んだ時間を元に戻し、自身の存在を完全にこの世界に定着させることができる。だがそれは、歴史を『大崩落』のあった元の流れに戻し、この平和な世界と、そこで生きる栞たちの存在そのものを消し去ることを意味していた。

もう一つの道は、世界の自己修正に身を委ねること。特異点を修正した最大の要因である自分自身が完全に消滅すれば、世界の歪みは収まり、記憶の干渉波は止むだろう。新しい世界は、その正当性を完全に確立する。だが、湊という存在は、誰の記憶にも残らず、歴史から完全に消え去る。

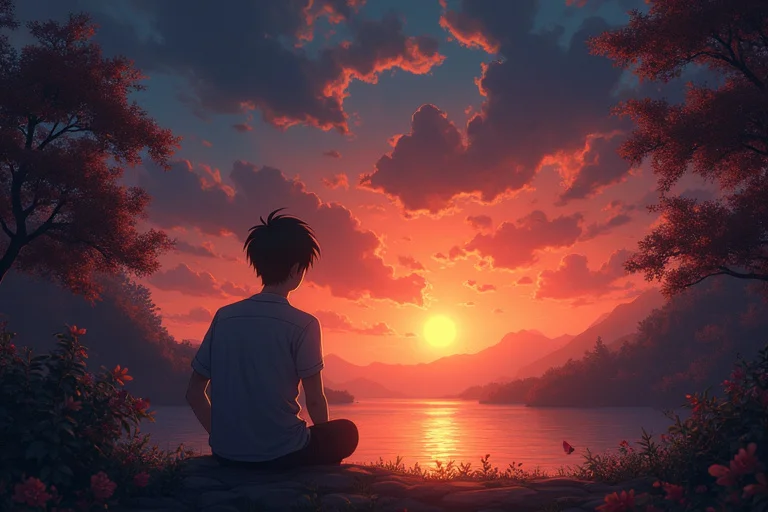

湊は、栞の顔を思い浮かべた。自分の記憶との齟齬に苦しみながらも、それでも前を向いて懸命に生きていた彼女の姿を。彼女の笑顔を。

彼は静かに砂時計を握りしめた。その冷たいガラスの感触が、彼に最後の決意を促す。

湊は、更地の中心にゆっくりと膝をつき、砂時計を地面に置いた。そして、そのガラスにそっと最後の口づけをした。

「君が生きる世界を、愛している」

螺旋の中の影が、まるで彼の言葉に応えるかのように、一斉に光の粒子となって舞い上がった。粒子は夜空に吸い込まれ、湊の身体は足元から徐々に透き通っていく。意識が薄れゆく中、彼の耳に、風の音に混じって、誰かの声が届いた気がした。

「湊さん……!」

それは、幻聴ではなかった。確かに彼を呼ぶ、栞の声だった。新しい世界の住人である彼女が、消えゆくはずの自分の名前を呼んでくれた。それだけで、十分だった。

数年後。世界から記憶の混同は消え、人々は穏やかな日常を取り戻していた。図書館の窓辺で、栞は一冊の本を閉じ、ふと窓の外に舞う一枚の枯葉に目をやった。その瞬間、理由もなく胸が締め付けられるような、甘く切ない痛みが胸をよぎる。まるで、とても大切な誰かを忘れてしまったかのような感覚。

彼女の机の上には、いつからそこにあったのかも思い出せない、空っぽの砂時計が一つ、静かに置かれていた。その美しい螺旋の中には、もう二度と、影が宿ることはなかった。