第一章 消えた朝のパノラマ

ひどく頭が痛かった。まぶたの裏に赤と黒の混沌が渦巻いている。薄く目を開けると、見慣れない天井がぼんやりと視野に入った。漆喰の剥がれた箇所が地図のようにも、不気味な染みのようにも見える。身体を起こそうとして、激しい目眩と吐き気に襲われ、再びベッドに沈み込んだ。どこだ、ここは。私は誰だ?

思考は靄がかかったように不明瞭で、自身の名前すら思い出せない。視界の端で、古びたサイドテーブルの上に散らばるインスタント写真の束が目に入った。何かに吸い寄せられるように手を伸ばす。指先が触れると、ざらりとした感触がした。拾い上げた一枚には、血痕のような赤黒い染みがべっとりと付着していた。その隣には、顔の半分しか映っていない女性の横顔。焦点を失った瞳が、何かの奥底を覗き込んでいるようだった。もう一枚は、古びたレンガ造りの洋館の一角。蔦が絡みつき、荒廃した庭が遠くに見える。どの写真も、まるで何か重要な手がかりであるかのように、私の手のひらで重くのしかかった。

混乱と恐怖が波のように押し寄せた。私の記憶は、まるで真っ新なキャンバスだ。何も描かれていない。しかし、この写真たちは、そのキャンバスの隅に散らばる絵の具のようだった。ベッドから降り、冷たい床に素足をつける。部屋は荒れ果てていた。散らかった衣類、散乱した書類、倒れた椅子。誰かと争った痕跡のようにも見える。窓の外からは、都会の喧騒が低く響いてくる。遠くでサイレンの音が聞こえ、私の心臓が不規則に跳ねた。

壁には新聞の切り抜きが貼られていた。日付は数日前。見出しには「資産家、古城隆一、自宅で変死」と大きく書かれている。記事の横には、眉間に皺を寄せた老人の写真が掲載されていた。古城隆一。その名前が、私の記憶のどこかに微かな波紋を広げたような気がしたが、すぐに消えてしまう。

私はゆっくりと部屋を見回した。記憶はなくても、この異様な状況が尋常ではないことだけは理解できた。私の失われた記憶と、この事件、そして目の前の写真たち。それらが、密接に絡み合っているのだという直感が、胸の奥底でざわめいていた。

拾い上げた写真たちを改めて眺める。血痕。洋館。女性の横顔。これらはただの偶然ではない。私の失われた記憶が、何らかの形で具現化したものなのだろうか。その考えが浮かんだ時、再びサイドテーブルの上で、もう一枚のインスタント写真が、まるで魔法のように現れた。シャッター音もなく、白い紙がゆっくりと色を帯び、一枚の絵が浮かび上がる。写っていたのは、見覚えのない男の背中と、古城隆一の邸宅の外壁の一部。それは、まるで私に何かを語りかけているかのようだった。私の失われた記憶は、言葉ではなく、光と影の断片として、今、この世界に現れ始めたのだ。

第二章 残された光と影の道標

具現化した写真が、まるで私の過去への道標であるかのように思えた。私はその日のうちに部屋を出た。街の喧騒は耳障りで、すべてが私には異質なものに感じられた。しかし、道行く人々の顔や、カフェから漂うコーヒーの香りは、どこか懐かしいような気もした。私は自身に「ケイ」という仮の名前を与え、写真を手がかりに、失われた記憶の断片を追い始めることにした。

まず向かったのは、新聞記事にあった古城隆一の邸宅。一枚目の写真に写っていた洋館と酷似している。タクシーを拾い、指定された住所へと向かう。運転手の背中越しに、私はもう一度写真を見つめた。薄暗い洋館、蔦の絡まる壁、そしてどこか見慣れたような、不穏な空気が漂う。

洋館は警察の規制線が張られ、物々しい雰囲気に包まれていた。近づくこともできない。私は周囲をうろつき、写真に写っていた洋館の隅を探した。あの蔦、あの剥がれたレンガ。やがて、私は洋館の裏手に回った。そこは庭園のようになっていたが、手入れはされておらず、草木が荒れ放題だった。そして、目の前に広がる光景に息を飲んだ。私の手の中にある洋館の写真と、寸分違わぬ場所がそこにあったのだ。

その瞬間、再び私のポケットの中で奇妙な振動が起こった。取り出してみると、また一枚のインスタント写真が具現化している。写っていたのは、古城隆一と、第一章で見た女性の横顔がはっきりと捉えられた一枚だった。二人は洋館の庭で、何かを言い争っているように見える。女性の顔は、驚くほど美しいが、その表情には深い苦悩が刻まれていた。私はその女性の顔に見覚えがあるような気がした。胸の奥が締め付けられるような、切ない感情が湧き上がる。彼女は誰だ?私の失われた記憶の中で、彼女はどのような存在だったのだろうか。

私は警察の目を盗みながら、この二人の関係、そして古城隆一の過去について情報を集め始めた。近隣の住民や、行きつけのバーのマスターなど、聞き込みができそうな場所を片っ端から当たった。古城隆一は、表向きは美術品収集家として知られていたが、裏社会との繋がりも深く、恨みを持つ者が多かったという。彼のビジネスは、時に脅迫まがいの手法も用いる悪辣なものだったとも耳にした。

そして、例の女性についても、わずかな手がかりを得た。彼女の名前は「ユキ」。古城隆一が贔屓にしていたクラブのホステスで、最近になって古城との関係が深まっていたという。しかし、ユキが古城隆一を心底嫌っていたという話も耳にした。彼女は、何か古城に弱みを握られていたのかもしれない。

ユキ。その名前を口にするたびに、私の胸は締め付けられる。それは、失われた記憶の彼方から、私に呼びかける声のようだった。彼女が事件の鍵を握っていることは明らかだ。そして、私は確信していた。私の失われた記憶の中に、ユキとの間に、深い繋がりがあることを。そして、その繋がりこそが、このミステリーの核心なのだと。

第三章 反転する視点、写された真実

ユキの存在が、私の記憶の空白を埋める唯一の光のように感じられた。私は彼女について、さらに深く調べることにした。古城隆一が所有していた美術品、彼が出入りしていた裏カジノ、そしてユキが働いていたクラブ。あらゆる場所を巡る中で、私の記憶もまた、断片的に蘇り始める。鮮やかな赤色のドレスを纏ったユキの笑顔、彼女と交わした他愛ない会話、そして彼女の指の冷たさ。それらは全て、具現化した写真のように、不完全ながらも鮮明なイメージとして私の脳裏に焼き付いていく。

そして、私のポケットの中には、また新たな写真が具現化していた。それは、古城隆一とユキが洋館の書斎で激しく言い争っている様子を捉えたものだった。古城の顔は怒りで歪み、ユキの表情は恐怖と絶望に満ちている。写真からは、二人の間に漂う緊迫した空気が伝わってくるようだった。その次の写真には、古城がユキの腕を掴み、何かを強要しているような構図が写っていた。ユキは苦痛に顔を歪ませている。

その写真を見た瞬間、私の頭の中に激しい痛みが走った。それは、失われた記憶が呼び覚まされようとしている証拠だった。ユキが古城に脅されていた。私には、その事実だけが明確に理解できた。ユキは古城に何を握られていたのか。その答えを探すうちに、私の心は確信へと向かっていった。私はユキを愛していた。そして、彼女を守るためならば、どんなことでもしただろう。

だが、その確信が、次の瞬間に打ち砕かれることとなる。

私が手にした、最新の一枚のインスタント写真。そこには、床に倒れ込んだ古城隆一と、その横に落ちている凶器らしきものが写っていた。そして、その凶器を握る、紛れもない「私の手」が、鮮明に映し出されていたのだ。

私の心臓が、耳元で雷鳴のように轟いた。脳裏に、あの夜の光景がフラッシュバックする。古城の悲鳴。ユキの泣き声。そして、私の手に伝わる、生々しい感触。

私が殺人犯なのか?

私の価値観は、根底から揺らぎ、崩壊した。記憶を失った私は、自分を事件の無垢な傍観者だと思っていた。しかし、写真が語るのは、私が事件の当事者、あるいは主犯であるという残酷な真実だった。私は、愛するユキを守るために、古城隆一を殺害したのか?それとも、別の理由が?

写真に写る自分の手は、まるで他人事のように冷たく、しかし確かにそこにあった。私の内面は、深淵のような混乱に陥り、自分が一体誰なのか、何をしたのか、全く分からなくなってしまった。この写真が真実ならば、私は、記憶を失ったことで、自分自身から逃げていたのか。私の失われた記憶は、都合の良いように真実を隠蔽していたのか?

私に残されたのは、ただの罪悪感と、目の前に突きつけられた、自らの犯行を示唆する証拠。そして、もう一枚の写真が、ゆっくりと具現化し始めた。それは、私がこれまで見たどの写真よりも、鮮明で、そして決定的な真実を写し出すものとなるだろう。その写真が、私を真の裁きへと導くのか、それとも別の、予想だにしなかった結末へと連れて行くのか。私の手は震え、心臓は張り裂けそうだった。

第四章 断罪と赦しのフレーム

具現化したばかりのその写真は、私の心に深く、重く突き刺さった。そこには、確かに古城隆一が倒れ、凶器が転がっている。しかし、凶器を握っているのは、私ではなかった。私の手は、ユキの腕を掴み、彼女を庇うかのように、古城から引き離そうとしている。そして、凶器を古城の胸に突き立てているのは、他ならぬユキだった。その顔は恐怖と絶望に歪み、まさに追い詰められた獣のようだった。

あの夜の記憶が、濁流のように押し寄せた。

古城隆一は、ユキの過去の秘密を握り、それを暴露すると脅迫していた。私たち二人の関係を終わらせるか、でなければユキは全てを失うと。私はユキを守るために古城と対峙した。激しい口論の末、古城は隠し持っていたナイフを取り出し、ユキに襲いかかろうとした。その時、ユキが私を守るように前に立ち、もみ合いの中で、ナイフは古城の胸に刺さったのだ。

私は、その瞬間、全てを理解した。ユキは正当防衛だった。だが、愛する彼女が殺人者となることを恐れ、私は無意識のうちに、彼女の罪を背負おうとしたのだ。私の記憶が消えたのは、その深い心理的な負荷と、ユキをかばうための自己防衛だったのだろう。そして、具現化した写真たちは、消し去ろうとした真実を、私自身の無意識が、断片的に、しかし確実に、呼び覚まそうとしていたのだ。

私が真実を知ったその時、部屋のドアが激しく叩かれた。

「警察だ!中にいるのは分かっている、出てこい!」

私は観念した。もはや、逃げることはできない。そして、逃げるべきではない。ユキを庇うことも、もう違う。真実を語ることこそが、私たち二人にとっての唯一の道なのだと、私は悟った。

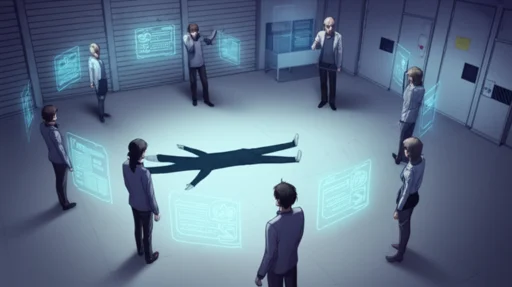

冷たい手錠が私の手首にはまる。警察署での尋問は、私の蘇った記憶と、具現化した写真たちによって、驚くほどスムーズに進んだ。私は全てを語った。ユキが古城に脅されていたこと。古城がナイフを取り出したこと。そして、ユキが正当防衛に近い形で古城を刺してしまったこと。最後に、私がユキを庇うために、無意識のうちに記憶を改ざんしようとし、その結果、記憶を失ってしまったこと。

警察は慎重に私の証言と証拠を突き合わせた。特に、具現化した写真という、前代未聞の証拠の信憑性については議論が紛糾した。しかし、その写真が示す状況は、私の証言と矛盾しなかった。

ユキは、古城殺害の容疑で逮捕された。私は、彼女を庇うために証拠隠滅を図ろうとしたとして、別の罪に問われることになった。だが、私の心には、もはや混乱や後悔はなかった。真実を知り、それを公に語れたこと。それが、私の内面に新たな光をもたらした。

裁判は長く、複雑なものとなった。ユキは、正当防衛の主張が一部認められ、刑は減軽された。私もまた、罪を償うことになった。

刑務所の窓から見える空は、いつも灰色だった。しかし、私の心には、以前のような暗闇はなかった。失われた記憶を取り戻すことは、必ずしも喜びばかりではない。そこには、痛みも、悲しみも、罪悪感も含まれていた。だが、それらすべてを受け入れることで、私は自分自身の「生」を、本当の意味で取り戻したのだ。

私には、まだ「記憶が具現化する」という特異な能力が残っている。それは、時として過去の傷をえぐり、未来への不安を掻き立てる。しかし、同時にそれは、私自身の「真実」を決して見失わないための道標でもあるだろう。

ユキは、私の記憶が失われたこと、そして私が彼女を庇おうとしたことを知り、涙を流したという。私の愛は、彼女にとって、赦しと、未来へ進むための希望となった。

空の向こうには、新しい一日が待っている。私たちは、過去の罪を背負いながらも、新たな人生を歩み始めるだろう。記憶は、時に残酷な真実を突きつけるが、その真実を受け入れることで、私たちはより強く、そして深く、愛というものの意味を知るのだ。