第一章 黒い染みのあるアルバム

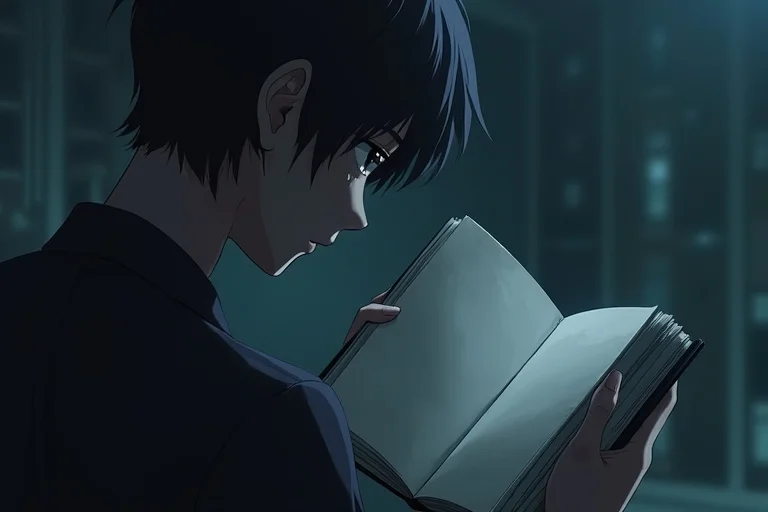

神保町の裏通りにひっそりと佇む古書店「時雨堂」。その店主である時田渉(ときたわたる)の毎日は、埃とインクの匂いに満ちた静寂そのものだった。かつて写真家を夢見た情熱は、十年前にフィルムごと心の暗室にしまい込み、今はただ、ページをめくる音だけが彼の時間を刻んでいた。

その静寂が破られたのは、冷たい雨がアスファルトを濡らす、ある秋の日の午後だった。店のドアベルが、カラン、と寂しげな音を立てた。入ってきたのは、背を丸めた小柄な老婦人だった。上品だが着古されたツイードのコートをまとい、その顔には深い年輪のような皺が刻まれている。

「何かお探しですか」

渉がカウンターから声をかけると、老婦人はゆっくりと首を横に振った。そして、震える手で抱えていた古びた風呂敷包みを、そっとカウンターの上に置いた。

「これを……預かっていただけませんか」

掠れた、しかし芯のある声だった。風呂敷を解くと、現れたのは一冊の分厚いアルバムだった。焦げ茶色の革張りの表紙は、角が擦り切れ、長い年月を経たことを物語っている。

「預かる、ですか。買い取りではなく?」

渉の問いに、老婦人は再び小さく頷いた。

「ええ。ただ、ここに置いておいてほしいのです。私が……いつか、引き取りに来る日まで」

そう言うと、彼女はハンドバッグから分厚い封筒を取り出し、アルバムの横に滑らせた。「お預かり料です。これで足りるかしら」

渉が戸惑っていると、老婦人は深く一礼し、踵を返した。彼の制止の声も聞かず、雨の煙る街並みへと消えていく。残されたのは、謎のアルバムと、中身を確かめるまでもなくずっしりと重い封筒。そして、店内に微かに漂う、白檀の香りだけだった。

渉は溜め息をつき、アルバムを手に取った。重い表紙を開くと、セピア色に変色した家族写真が、透明なフィルムの下に並んでいた。昭和四十年代頃だろうか。庭先で笑う若い夫婦、七五三の晴れ着を着た兄妹、縁側でスイカを頬張る姿。どのページにも、幸福そのものを切り取ったような光景が広がっていた。

だが、渉はすぐに奇妙な違和感に気づいた。どの写真にも、必ずどこかの片隅に、インクを零したような、不自然な「黒い染み」があるのだ。それは人物の顔にかかっていたり、風景の一部を覆い隠していたりした。まるで、幸せな記憶を意図的に汚すかのように。

そして、最後のページ。そこにあるはずの一枚が、綺麗に剥がされていた。台紙には、写真の四隅の痕跡だけが、空白の虚しさを強調するように残っている。なぜ、この写真だけが? 黒い染みの正体は? そして、あの老婦人は一体何者なのか。

渉は、しまい込んだはずの暗室の扉が、ゆっくりと軋みながら開くのを感じていた。雨音に混じり、謎が彼を呼び覚まそうとしていた。

第二章 色褪せた風景の追跡

あの日以来、渉の日常はアルバムに侵食された。客のいない時間、彼はカウンターの奥で、繰り返しページをめくった。写真に写り込んだ看板の文字、背景の山の稜線、子供たちが着ている制服の校章。かつて写真家を目指していた頃に培った観察眼が、錆びついた機械のように鈍い音を立てて動き始める。

「この山……見覚えがあるな」

一枚の写真に写る、特徴的な双耳峰。渉は書棚から古い地図帳を引っ張り出し、記憶の糸をたぐり寄せた。関東近郊の山々を指でなぞり、やがて一つの場所にたどり着く。群馬県の、今はもう寂れた温泉街だった。

渉は店を臨時休業にし、電車を乗り継いでその街へ向かった。駅に降り立つと、写真の中の風景が、色褪せた現実として目の前に広がっていた。彼はアルバムの写真を片手に、街を歩き始めた。写真館、古くから続く商店、役場の資料室。聞き込みを重ねるうちに、パズルのピースが少しずつはまっていく。

写真の家族は、かつてこの地で小さな旅館を営んでいた「柏木家」だということが判明した。優しく働き者の両親、絵を描くのが好きだった息子の「陽向(ひなた)」、そしてピアノが得意だった娘の「千鶴(ちづる)」。誰もが羨むような、仲の良い家族だった。

しかし、その幸福は、ある冬の夜に突然終わりを告げる。四十年前、旅館は火事で全焼。両親は帰らぬ人となり、兄妹は離れ離れになったという。役場の老職員は、声を潜めて語った。

「可哀想に。特に陽向くんはね……あの火事で酷い火傷を負って、視力もほとんど失ってしまったと聞きました。千鶴ちゃんは幸い無事だったが、親戚に引き取られて、それからの消息は……」

渉の胸に、冷たいものが流れ込んだ。アルバムに満ちていた幸福な光景が、一転して悲劇の序章に見えてくる。だが、疑問は深まるばかりだった。火事の悲劇と、写真の「黒い染み」はどう繋がるのか。そして、唯一無事だった千鶴は、なぜ今になってこのアルバムを渉に託したのか。

彼は東京に戻り、改めてアルバムと向き合った。火事の後に撮られた写真は一枚もなかった。すべての記録は、悲劇が起きる前で止まっている。黒い染みは、まるで未来を予見する不吉な影のようだった。渉は写真の一枚をルーペで覗き込んだ。染みは、単なる汚れやカビではなかった。筆で塗りつぶしたような、強い意志を感じさせる黒。

写真とは、光を記録するものだ。光を捉え、時間を封じ込める芸術。だが、このアルバムに記録されているのは、光だけではない。そこには、光を拒絶する、深い闇が存在していた。渉は、この闇の正体を突き止めなければならないと、強く感じていた。それはもはや好奇心ではなく、記録者としての使命感に近い感情だった。

第三章 喪失の記録

渉は、千鶴の行方を追うことにした。古い名簿や同窓会の記録を地道に辿り、ついに彼女が都内の古いアパートで一人静かに暮らしていることを突き止めた。心臓の鼓動を感じながら、渉はそのドアをノックした。

「……どちら様でしょう」

ドアの向こうから聞こえてきたのは、あの日、時雨堂で聞いた、掠れた声だった。ドアがゆっくりと開かれ、現れた老婦人――柏木千鶴は、渉の顔を見ると、すべてを察したように静かに彼を招き入れた。

部屋は質素だが、塵一つなく整頓されていた。壁には一枚だけ、色褪せた家族写真が飾られている。アルバムにあったものと同じ、あの幸福な一家の写真だ。

「やはり、お調べになったのですね」

千鶴は、お茶を淹れながら静かに言った。

「あのアルバムを……どうして私に?」

渉が核心を突くと、千鶴は湯呑を置く手を止め、窓の外に視線を向けた。

「あの日、時雨堂さんの前を通りかかって……店名に、亡き父が好きだった言葉が使われていたものですから。それに、あなたの目が、昔の兄に少しだけ似ていた」

彼女は、ぽつり、ぽつりと語り始めた。それは、渉の想像を遥かに超える、切なくも壮絶な物語だった。

「あの『黒い染み』は、兄が描いたものです」

「え……?」

「兄は、火事で目に火傷を負う前から……病気で、少しずつ視力を失っていたのです。医者からは、いずれ完全に光を失うだろうと告げられていました。絵を描くことが何より好きだった兄にとって、それは死の宣告にも等しいものでした」

千鶴の声が震える。

「でも、兄は絶望しませんでした。彼は言ったんです。『見えなくなる前に、家族の顔を、この景色を、全部覚えておくんだ』と。そして、写真を撮り始めました。でも……病は進行し、やがて兄の世界からは、少しずつ色が、形が、消えていきました」

渉は息を呑んだ。まさか、そんなことが。

「兄は、自分が見えなくなった部分を、写真の上から黒い墨で塗りつぶし始めたのです。それは、彼にとっての『喪失の記録』でした。自分の視界から消えてしまった父の笑顔を、母の横顔を、私の髪を……彼は、失っていく悲しみそのものを、記録しようとしていたのです」

黒い染みは、心霊現象でも、未来を暗示する不吉な影でもなかった。それは、一人の少年が、自らの内側で広がる闇と懸命に闘った、愛と記憶の痕跡だったのだ。

「そして、最後のページ……」渉が呟くと、千鶴は静かに頷いた。

「火事の少し前、兄は完全に光を失いました。最後の写真は、その日に兄が撮ったものです。いえ……撮ろうとしたものです」

千鶴は箪笥の引き出しから、一枚の古い印画紙を取り出した。それは、渉が探し求めていた、剥がされた最後の写真だった。

「兄は、この真っ黒な写真を私に渡して言いました。『何も見えなくなっても、みんなの声は聞こえる。家族の温もりは、ここにある』と。その数日後でした。火事が起きたのは……」

千鶴は、アルバムをどうすることもできなかった。兄の苦しみと愛情が詰まったそれを、誰にも見せることも、捨てることもできず、ただ抱え続けてきた。

「写真家を目指していたと聞きました。あなたなら、この記録の……兄の想いの意味を、分かってくださるかもしれないと思ったのです」

渉は、ただ、言葉を失っていた。手の中にある真っ黒な印画紙が、どんな雄弁な写真よりも重く、彼の心を揺さぶっていた。

第四章 見えない記憶

時雨堂に戻った渉は、カウンターにアルバムと、千鶴から受け取った真っ黒な写真を並べた。印画紙の裏には、震えるような拙い文字で、こう書かれていた。

『それでも、みんなのこえは、ここにいる』

涙が、渉の頬を静かに伝った。彼は何を見てきたのだろう。写真家を挫折したあの日から、自分は何を記録しようとしてきたのか。渉は、ただ「美しいもの」「完璧なもの」を撮ることだけが写真だと思い込んでいた。だが、違ったのだ。失われたもの、見えないもの、そこにある悲しみや愛情を記録することだって、同じくらい尊い行為なのだ。陽向という名の少年が、その命と引き換えに教えてくれた。

数日後、渉は再び千鶴のアパートを訪れた。

「柏木さん。お願いがあります。このアルバムと、陽向さんの物語を、多くの人に見てもらえませんか」

彼の提案に、千鶴は驚いた顔をした。

「写真展を開きたいのです。タイトルは『見えない記憶』。陽向さんが残した記録は、決してただの悲劇ではない。それは、喪失の中にある、消えない愛の証明です」

渉の真摯な眼差しに、千鶴の瞳が潤んだ。彼女は、深く、深く頷いた。

それから半年後。都内の小さなギャラリーで、写真展『見えない記憶』は開催された。壁には、黒い染みのある家族写真が、一枚一枚丁寧に飾られている。そして中央には、一枚の真っ黒な写真と、その傍らに添えられた陽向の物語。

会場は静寂に包まれていた。訪れた人々は、黒く塗りつぶされた写真の前で足を止め、解説を読み、静かに涙を拭っていた。失われた視界の先に、誰もが自らの大切な人の顔や、失った記憶を重ね合わせているようだった。

渉は、会場の片隅で、壁の写真を優しい目で見つめる千鶴の姿を、そっとカメラに収めた。ファインダー越しに見える彼女の横顔には、長年の悲しみから解放されたような、穏やかな光が差していた。

カシャッ、と静かなシャッター音が響く。それは、渉の写真家としての人生が、再び始まった音だった。記録すべきは、完璧な光景だけではない。失われた闇の中にこそ、人が本当に残したいと願う、見えない記憶が眠っている。渉は、その真実を、これからも探し続けていくのだろう。心に灯った小さな光を、今度は消さないように、大切に抱きしめながら。