第一章 紫煙の街

蒼井朔(あおい さく)の世界は、常に不吉な色彩で満ちていた。

彼の網膜だけが捉えるその色は、人間の内側に渦巻く悪意のオーラだった。嫉妬は澱んだ沼のような緑に、欺瞞は粘つくような黄土色に。そして、最も強い憎悪や殺意は、まるで生き物のように揺らめく深紅や、触れれば魂まで焼け付きそうな熱を帯びた紫の煙となって、人々の肩や背中にまとわりついていた。

雑踏は、毒々しい色彩が混ざり合うパレットだ。朔はヘッドフォンの音量を最大にして、街のノイズごと、その不快な光景を意識の外へ追いやろうと努める。だが、視覚から流れ込む情報は遮断できない。向かいから歩いてくる恋人たちの、甘い言葉の裏でチリチリと火花を散らす紫のオーラ。ショーウィンドウに映る自分の姿は、そんな世界に怯えるように、いつも輪郭がぼやけて見えた。

行きつけのカフェのカウンター席。それが彼の唯一の避難所だった。マスターは無口な老人で、そのオーラは常に穏やかな、薄い水色をしていた。悪意のない人間が、この世界に存在することの奇跡。

「いつもの」

朔が短く告げると、老人は黙って頷き、サイフォンに火を灯す。琥珀色の液体がコポコポと音を立てる様を眺めていると、ほんの少しだけ心が凪いだ。しかし、その静寂も長くは続かない。隣の席に座った男女の会話が耳に入る。男が語る愛の言葉とは裏腹に、その背中からは濃密な紫の煙が立ち上り、まるで蛇のように女に絡みつこうとしていた。女はそれに気づかず、幸せそうに微笑んでいる。朔は吐き気をこらえ、コーヒーを一気に呷った。熱い液体が喉を焼く。

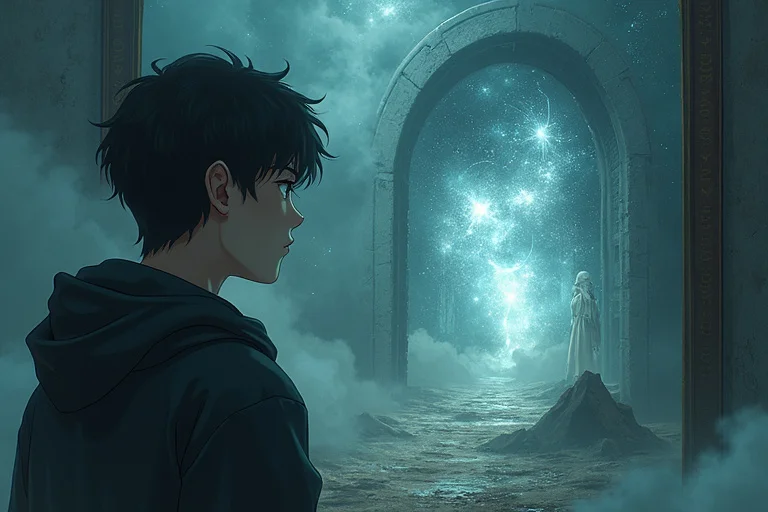

家に帰り着くと、朔はアトリエのようになっている一室の扉を開けた。壁の中央にかけられた一枚の絵。かつて彼に絵を教えた師が遺した、鮮やかな色彩が爆発するような抽象画だ。生命力に満ちた赤、どこまでも深い青、希望を思わせる黄色。この絵だけが、朔の世界で唯一、偽りのない「色」を持っていた。彼はこの絵の前に座る時だけ、醜いオーラに満ちた現実を忘れ、呼吸の仕方を思い出すことができた。

第二章 静寂の始まり

異変は、ある火曜日の朝、唐突に訪れた。

目を覚ました朔は、窓の外の空気が妙に澄んでいることに気づいた。いつもなら、隣家の夫婦喧嘩から立ち上るどす黒いオーラで、窓ガラスが歪んで見えるはずなのに。

街へ出て、彼は息を呑んだ。世界から、色が消えていた。いや、正確には、彼にしか見えなかった「悪意の色」が、まるで朝霧が晴れるように薄れ、消えかかっていたのだ。昨日まで紫の煙を燻らせていたサラリーマンの背中は透き通り、あれほど執拗に他人を妬んでいた老婆のオーラも、今はほとんど見えない。

人々は皆、穏やかな表情をしていた。刺々しい空気が消え、街全体が巨大な凪に包まれているようだった。朔は初め、長年の苦しみから解放されたことに安堵した。もう、他人の心の闇に怯えなくていい。人間を信じられるかもしれない。淡い期待が胸に灯った。

しかし、その日の昼過ぎ、テレビの臨時ニュースが最初の失踪を報じた。公園のベンチに座っていた女性が、至福に満ちた微笑みを浮かべたまま、忽然と姿を消したという。目撃者によれば、彼女はまるで陽炎のように揺らぎ、光の粒子になって霧散したらしい。現場には、彼女が読んでいた本一冊すら残されていなかった。

その夜、朔は自宅の廊下に置かれた古い姿見に、蜘蛛の巣のような細いひびが一本入っているのを見つけた。昨日までは確かになかったはずだ。彼は特に気にも留めず、その前を通り過ぎた。世界から悪意が消えつつある。その事実だけで、彼の心は奇妙な高揚感に満たされていた。

第三章 色褪せる世界

悪意のオーラの消失と、「幸福な消滅」と呼ばれる現象は、世界中で加速度的に広がっていった。

社会は奇妙な静けさを保っていた。悪意が消えたことで、あらゆる犯罪や紛争が自然消滅したからだ。ニュースキャスターは晴れやかな顔で、世界から争いがなくなった奇跡を報じている。人々は互いに微笑みかけ、譲り合い、誰もが満ち足りた表情で日々を過ごしていた。しかしその裏で、毎日、数えきれないほどの人間が、幸福の絶頂で世界からログアウトしていく。

朔は、その完璧な平和に言いようのない恐怖を感じ始めていた。悪意と共に、人間の活力や情熱といったものまでが削ぎ落とされていくようだった。街は静かになりすぎた。誰も怒鳴らず、誰も泣き叫ばず、まるで感情の起伏そのものが失われてしまったかのようだった。

そして彼は、決定的な変化に気づいてしまう。アトリエの絵だ。あれほど鮮烈だった色彩が、日に日にその鮮やかさを失っていた。生命を謳歌していた赤はくすんだ茶色に、深淵のようだった青はぼんやりとした灰色に。絵は世界の異変と同期するように、ゆっくりと死に向かっているように見えた。

不安に駆られた朔は、師が遺した書斎を探った。本棚の奥、埃をかぶった木箱の中に、一冊の古い手記が眠っていた。表紙には、ただ『鏡』とだけ記されている。

ページをめくる朔の耳に、ピシッ、と乾いた音が響いた。廊下の姿見だった。見に行くと、ひびはさらに数を増やし、鏡面全体を覆い尽くそうとしていた。まるで、世界のどこかで誰かが語った小さな真実が、その度に鏡を蝕んでいるかのように。

第四章 砕け散る真実

手記に綴られていたのは、神話めいた記録と、朔自身の能力に関する考察だった。

『この世界には法則がある。真実が語られる時、最も古い鏡がひび割れる。それは、人が真実という名の刃に耐えられない証し』

朔はページを繰る手を止めた。自分の能力は、悪意を「見る」だけではなかった。

『蒼井朔。彼の力は、世界を写す鏡そのものだ。彼の心が、世界の在り様を決定する。彼の願いが、世界の色を塗り替えるのだ』

心臓が氷の塊になったようだった。朔の脳裏に、幼い頃からの祈りが蘇る。醜いオーラに苦しめられ、人間不信に陥るたびに、彼は無意識に願っていた。

――誰も傷つけず、誰も傷つかない世界が見たい。

――憎しみも、悲しみもない、完璧に平和な世界を。

その純粋で、あまりにも無垢な願いが、トリガーだった。彼の能力が暴走し、世界から「悪意」という感情の色を根こそぎ奪い去っていたのだ。僕が、この世界を壊したのか?

「……違う」朔はかすれた声で呟いた。「僕はただ、平和を願っただけだ」

その言葉が、最後の鍵だった。彼が自分自身にとっての「真実」を口にした瞬間。

パリンッ!

甲高い音を立てて、廊下の姿見が砕け散った。それを合図にしたかのように、凄まじい連鎖反応が始まった。家中の鏡が、窓ガラスが、食器棚のグラスが、一斉に悲鳴を上げて砕ける。外から聞こえてくる無数の破壊音。街中のショーウィンドウ、ビルのガラス壁、自動車のミラー。世界に存在するありとあらゆる「鏡」が、朔の悟った真実の重みに耐えきれず、一斉に砕け散ったのだ。

ガラスの破片が星屑のように舞う中、朔は立ち尽くしていた。自分が作り出した静かなユートピアが、音を立てて崩壊していく。

第五章 白紙の自画像

砕け散った鏡の破片たちが映し出すのは、絶望的な現実だった。悪意とは、人間の感情における重力のようなものだったのだ。喜び、愛、幸福といった正の感情が、軽やかに天へと昇っていかないように、悪意や憎しみという負の感情が、魂をこの世に繋ぎ止める「重し」の役割を果たしていた。

幸福な消滅は、その重しを失った人間が、感情のバランスを崩し、存在の許容量を超えて霧散していく現象だった。人々が浮かべる至福の表情は、消滅の直前に訪れる、魂の沸騰点に過ぎなかった。

よろめきながらアトリエに戻ると、そこにあったはずの絵は、完全に色を失い、ただの真っ白なキャンバスへと成り果てていた。師の手記が、床に落ちている。震える手で拾い上げると、最後のページに、書き殴られたような一文があった。

『この絵は、君自身の悪意のオーラの自画像だ。かつて君が最も恐れ、忌み嫌っていた君自身の色。もし、君がこの不完全で醜い世界を取り戻す覚悟を決めたなら、そのキャンバスに君の色を塗り込め。だが、忘れるな。代償として、君は世界中の悪意を引き受ける『源』となり、永遠にその色を放ち続けることになるだろう』

選択肢は二つ。

このまま、人類が穏やかに、幸福なまま消滅していく「完璧な世界」を見届けるか。

それとも、自らが永遠の苦しみを背負う『悪意の源』となり、憎しみや悲しみに満ちた、あの不完全な世界を取り戻すか。

窓の外では、また一人、また一人と、光の粒子となって人々が消えていく。その光景は、恐ろしいほどに、美しかった。

第六章 紫の絵の具

朔は、ゆっくりと白いキャンバスの前に立った。沈黙が部屋を満たしている。遠くで聞こえるのは、砕けたガラスが風に鳴る、寂しい音だけだ。彼はしばらくの間、何も描かれていないその純白を見つめていた。何もない、完璧な無。彼が心の底で望んだ、ユートピアの最終形態。

だが、彼の脳裏に浮かんだのは、カフェのマスターが淹れてくれたコーヒーの香りだった。偽りの愛を囁く男の背中に見えた、醜い紫の煙だった。雑踏の喧騒、誰かの怒声、赤ん坊の泣き声。それら全てが混ざり合った、不完全で、どうしようもなく混沌とした世界。

「……悪くない」

ぽつりと、呟いた。

「悪くない世界だった」

朔は決意を固めると、傍にあったパレットナイフを手に取り、躊躇なく自らの左手のひらを浅く切り裂いた。赤い血が滲む。しかし、その血から立ち上ったのは、かつて彼が世界で最も忌み嫌っていた、あのオーラだった。熱を帯び、不吉に揺らめく、濃密な紫の色。彼自身の、内なる悪意の色。

彼はその指を絵筆にした。血とオーラが混ざり合った紫の絵の具を、真っ白なキャンバスへと叩きつける。

最初の一筆が、世界を変えた。

キャンバスに紫の線が走った瞬間、世界の時間が再び動き出す。色が戻り、音が戻り、感情が戻る。どこかでけたたましいクラクションが鳴り、遠くで恋人たちの喧嘩する声が聞こえる。消えかけていた人々が、まるで長い夢から覚めたように困惑した表情で、自分の手足を見つめている。世界は再び、混沌と、そして生命の熱を取り戻したのだ。

朔の身体からは、絶え間なく濃い紫色のオーラが立ち上り続けていた。それはもはや彼一人のものではなく、世界中の人々から集められた悪意の奔流だった。皮膚を焼くような熱と、魂を削るような重みが彼を苛む。彼は一人、その全てをその身に引き受けながら、再び色彩を取り戻した不完全な世界を、アトリエの窓から静かに見つめていた。

彼の瞳には、絶望とも希望ともつかない、ただひたすらに深い光が宿っていた。

足元に散らばる、砕け散った鏡の破片の一つ。

そこに映っていたのは、全身から紫の煙を立ち上らせながら、それでも確かに世界の一部として存在する、一人の男の姿だった。