第一章 消えゆく指先と君の香り

ざらり、と。左手の小指の先が、不意に質量を失った。見れば、ほんの一欠片の皮膚が灰色の砂となり、アトリエの床に敷かれた古いリノリウムの上に静かに落ちる。俺は慌てて左手を握りしめ、その事実を誰の目からも隠した。

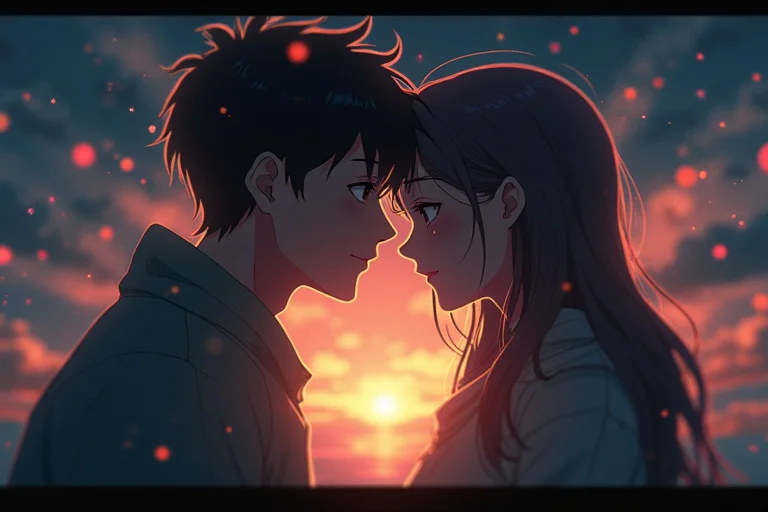

「カイ、どうしたの? ぼーっとして」

イーゼルの向こうから、恋人であるリナの声が飛んでくる。彼女はモデルのポーズを少し崩し、心配そうにこちらを覗き込んでいた。窓から差し込む午後の光が、彼女の亜麻色の髪を透かし、柔らかな輪郭を描き出している。その光景が、あまりにも美しくて、胸の奥がきしんだ。

「いや、何でもない。少し集中が切れただけだ」

嘘だった。集中が切れたのではない。集中しすぎたのだ。俺は今、リナと初めて出会った雨の日のバス停の情景を、あまりにも鮮明に思い出していた。アスファルトを叩く雨の匂い、傘を忘れた彼女の困ったような笑顔、そして、俺が差し出したハンカチを受け取った時の、彼女の指先の冷たさ。その記憶の断片が脳裏をよぎるたびに、俺の身体はこうして少しずつ、世界からこぼれ落ちていく。

この奇妙な現象がいつから始まったのか、もう定かではない。ただ、確かなのは、俺が過去の記憶を取り戻すとき、その記憶の鮮明さと引き換えに、現在の肉体の一部が砂と化して消えるということだ。医者に見せても首を傾げられるだけ。まるで、俺という存在が、過去の思い出を燃料にして、今この瞬間を燃やしているかのようだった。

ポケットの中で、ずしりと重い懐中時計の感触を確かめる。祖父の形見であるその時計は、秒針が常に逆回転しており、時を刻む音は一切しない。だが、俺にだけは見えるものがあった。ガラスの文字盤に走る、蜘蛛の巣のような微細なひび割れ。この街に、いや、おそらくは世界中に流れ始めたという『無音の周波数』が強くなるほど、このひびは増えていく。

人々はその周波数の影響で、自分にとって最も大切な存在を、一人、また一人と忘れていく。忘れられた者は、その痕跡ごと世界から消滅するらしい。恐ろしいことに、影響を受けた当事者たちは、何かを失ったこと自体に気づかない。まるで、初めから何もなかったかのように、日常は続いていく。

なぜか、俺だけがその周波数の影響を受けない。だから、わかる。街行く人々の会話から、ふいに抜け落ちる名前。家族写真から、忽然と消える笑顔。世界は静かに、しかし確実に、大切な繋がりを失っている。そして俺は、孤独な観測者として、その全てを認識してしまうのだ。

「カイ、今日の私、変じゃない? なんだか、胸のあたりがすーすーするの」

リナが不安げに自分の胸元を押さえた。彼女の言葉に、俺は息を呑む。彼女が首にかけていたはずの、俺が贈った小さな銀のロケットペンダントが、そこにはもうなかった。

第二章 無音の侵蝕

変化は、さざ波のように穏やかで、だからこそ残酷だった。

リナが、俺たちの共有した時間を、少しずつ忘れていく。

「ねえ、このマグカップ、ペアだったはずなのに。もう一つはどこに行ったのかしら」

「カイが淹れてくれるコーヒー、初めて飲んだ時、すごく驚いたのを覚えてる。……あれ? いつだったっけ?」

彼女の部屋の本棚から、俺が貸した本が消えた。壁に飾ってあった二人で撮った写真が、いつの間にか彼女一人が写る風景写真に変わっていた。その変化に気づいているのは、世界で俺だけだ。リナは首を傾げるだけで、すぐに忘れてしまう。失われたことさえ、失っていく。

恐怖に駆られた俺は、彼女との記憶を必死に手繰り寄せた。初めて手を繋いだ公園のベンチ。彼女の誕生日を祝った小さなレストラン。涙が出るほど笑い合った、くだらない映画の話。だが、記憶を呼び覚ます行為は、俺自身の存在を削り取る諸刃の剣だった。右足の指が二本、砂になった。左の耳たぶの一部が欠けた。俺はリナに忘れられる恐怖と、自分が消滅する恐怖との間で、引き裂かれそうになっていた。

この狂った世界の法則に、抗う術はないのか。俺は昼夜を問わず、街の古びた図書館に通い詰めた。埃っぽい書架の間を彷徨い、禁書に近い区域で『災厄の記録』という一冊の古文書を見つけ出した。そこには、こう記されていた。

『静寂が世界を覆う時、人は最も近しい魂の灯火を失う。それは、古き『存在』を繋ぎ止めるための礎。繋がりを喰らう塔は、忘却の揺り籠なり』

繋がりを喰らう塔。無音の周波数。俺の身体。そして、忘れ去られていく人々。点と点が、おぼろげな線を結び始めようとしていた。その時だった。ポケットの懐中時計が、微かに、しかし確かに振動した。文字盤のひび割れが、一気に盤面の半分を覆い尽くすほどの勢いで広がっていく。胸騒ぎがして、俺は図書館を飛び出した。

リナのアトリエのドアを開けると、彼女はキャンバスに向かっていた。俺が入ってきたことに気づき、振り返る。そして、こう言ったのだ。

「あの……どちら様、でしょうか?」

その瞳は、完璧な他人を見るそれだった。優しく、そして何の感情も映さない、ガラス玉のような瞳。彼女の唇からこぼれた言葉は、俺の世界を終わらせるための呪文だった。

第三章 塔の在り処

絶望とは、音もなく、色もなく、ただ意識の全てを塗りつぶしていく感情らしかった。リナのアトリエには、もう俺の痕跡はどこにもなかった。イーゼルも、描きかけの俺の肖像画も、二人で揃えた絵筆も、すべてが消え失せている。彼女は、親切な見知らぬ人に対するように、困惑しながらも丁寧にお茶を淹れてくれた。その優しさが、鋭利な刃物となって俺の心を抉った。

アトリエを逃げるように飛び出し、俺は当てもなく街を彷徨った。雨が降り始め、濡れたアスファルトがネオンの光を乱反射させる。俺は、もう何も失うものはない、と思った。ならば、せめてこの身体が砂に変わる前に、全ての始まりを知らなければならない。

俺は、意識の最も深い場所に沈んでいた、最後の記憶の扉をこじ開けた。それは、決して思い出してはならないと、本能が警告していた記憶。まだ幼かった頃、今は亡き両親に手を引かれて歩いた丘の上の記憶だ。

『いいかい、カイ。あの塔にだけは、決して近づいてはいけないよ』

父の厳しい声。母の不安げな眼差し。彼らが指差した先、街の外れの霧の向こうに、天を衝く巨大な塔が黒々と聳え立っていた。その記憶が鮮烈に蘇った瞬間、凄まじい虚脱感が全身を襲う。左腕が、肩の付け根から先、ごっそりと砂の奔流となって崩れ落ちた。服の袖が、中身を失って虚しく揺れる。

激痛よりも強烈な喪失感に膝をついたその時、懐で何かが砕ける音がした。取り出した懐中時計のガラスが、蜘蛛の巣状のひび割れに耐えきれず、粉々に砕け散っていた。だが、奇妙なことに、逆回転していた秒針は止まり、盤上の一点を、まるで羅針盤のように指し示している。

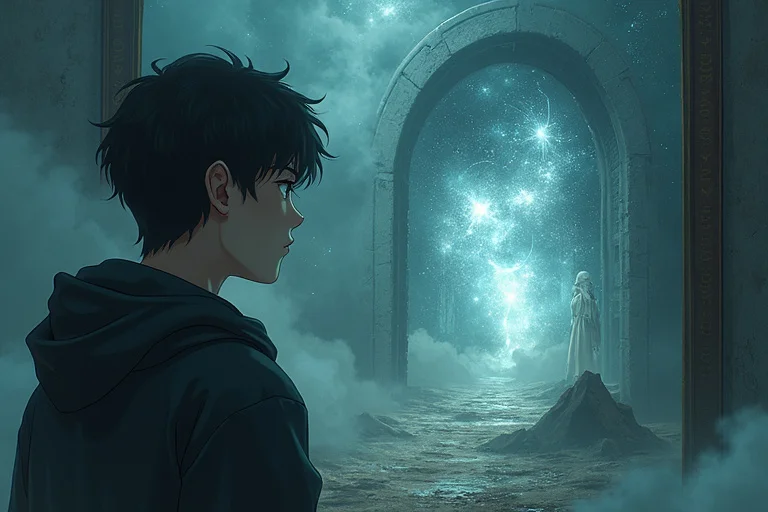

俺が顔を上げると、今まで建物の影や霧に隠れて見えなかったその方角に、古文書に記されていた『塔』が、まるで蜃気楼のように浮かび上がっていた。無音の周波数が、共鳴するように俺の頭蓋を揺さぶる。あれが、全ての元凶。

片腕を失い、身体の半分近くが砂と化した俺は、最後の力を振り絞って立ち上がった。リナを失った今、俺が向かうべき場所は、もうそこしかなかった。

第四章 起動因子と最後の選択

塔の内部は、生物的な曲線を描く通路が螺旋状に続いていた。壁からは、心臓の鼓動のような、しかし音のない振動が伝わってくる。中心に進むにつれて、身体が砂に変わる速度は緩やかになっていった。まるで、故郷に帰ってきたかのような、奇妙な安堵感さえ覚える。

最深部にたどり着くと、そこは巨大な空洞になっていた。中央には、いくつもの光のリングが複雑に絡み合いながら回転する、巨大な装置が鎮座している。装置の中心には、漆黒の亀裂――異次元への扉が、辛うじて封じられているのが見えた。

「よくぞ、ここまで来た。我が血を継ぐ者よ」

声は、どこからともなく響いた。それは男でも女でもなく、装置そのものが発しているかのような、無機質でいて、どこか懐かしい響きを持っていた。

「お前が、『起動因子』だ」

声は、全ての真実を語り始めた。かつて、この世界は装置の中心にある亀裂から現れた異次元の『存在』によって、滅亡の危機に瀕した。古の賢者たちは、人々の『最も大切な繋がり』、すなわち愛や友情、家族の絆といった記憶や感情をエネルギーに変換し、『存在』を封印するこの装置を創り上げたのだ、と。

『無音の周波数』は、そのエネルギーを世界中から徴収するためのシステムだった。そして、俺がその影響を受けないのは、俺自身があの『存在』の末裔――人間との間に生まれた、あり得べからざる混血だからだという。俺という存在がこの世界にいる限り、装置は起動し続け、世界を滅びから守るために、人々の繋がりを消費し続ける。俺は、世界の守護者であり、同時に、世界から愛を奪い続ける呪われた触媒だった。

俺が生きる限り、リナのような悲劇は繰り返される。

だが、俺が死ねば、装置は停止し、封印は解かれ、世界は終わる。

なんという皮肉だろうか。俺の存在そのものが、この世界の悲劇の根源だった。ならば、俺がすべきことは、もう一つしかない。

俺は、胸の奥に大切にしまい込んでいた、最後の記憶に手を伸ばした。それは、リナと初めて出会った、あの雨のバス停の記憶。この記憶こそ、俺という人間を形成した、最も温かく、最も大切な繋がりだった。これを思い出せば、俺の肉体は塵一つ残さず消滅するだろう。

「ありがとう、リナ。君を愛せて、よかった」

誰にともなく呟き、俺は微笑んだ。

そして、記憶を解き放つ。

アスファルトを叩く雨の匂い。彼女の困ったような笑顔。指先の冷たさ。

世界が、光に満ちていく。

身体が足元から急速に砂となり、温かい風となって舞い上がった。俺の意識が薄れていく中、世界を覆っていた『無音の周波数』が、ぷつりと途絶えるのを感じた。

街のどこかで、リナがふとキャンバスから顔を上げた。なぜか、頬を一筋の涙が伝っている。何か、とても大切なものを忘れてしまったような、胸を締め付けるほどの切ない喪失感に、彼女はただ空を見上げていた。

風になった俺の意識は、もう誰にも認識されることはない。世界は救われたのかもしれない。人々はもう、大切な誰かを忘れることはないだろう。だが、カイという青年がこの世界に存在したという事実は、誰の記憶からも、あらゆる記録からも、永遠に消え去った。

ただ、巨大な塔の最深部、かつて俺が立っていた場所に、秒針の止まった古い懐中時計だけが、静かに残されていた。