第一章 記憶のノイズと見知らぬ少女

「今朝は何を食べたんだっけ?」

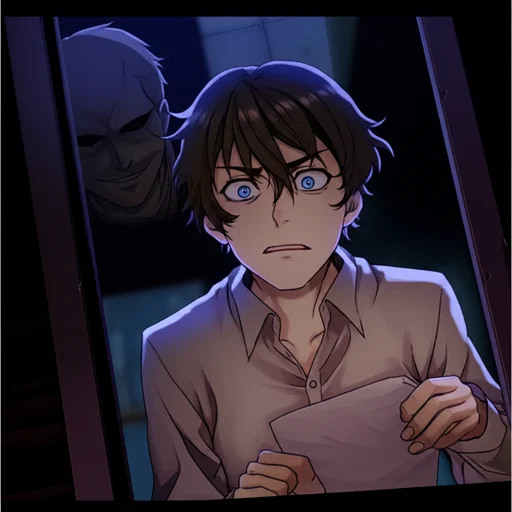

高野悠は、目の前の古びた写真に目を凝らしながら、独りごちた。トーストとコーヒー、確かにそうだったはずだ。だが、その時のパンの香りや、コーヒーの苦味といった具体的な感覚が、脳の奥でざらついたノイズに阻まれているようだった。彼はこの現象を「記憶のノイズ」と呼んでいた。幼い頃から、時折、過去の出来事の細部が曖昧になったり、まるで誰かに上書きされたかのように別の情報に置き換わったりすることがあった。医師は「再構築記憶症候群」と診断したが、確たる治療法は見つかっていなかった。

悠の仕事は、色褪せた写真や破損した文書を最新の技術で修復することだ。失われかけた過去の断片を蘇らせるこの仕事は、自身の曖昧な記憶と奇妙な対比をなしていた。彼の指先は、細いピンセットを巧みに操り、インクが滲んだ古い写真の表面を丁寧に剥がしていく。

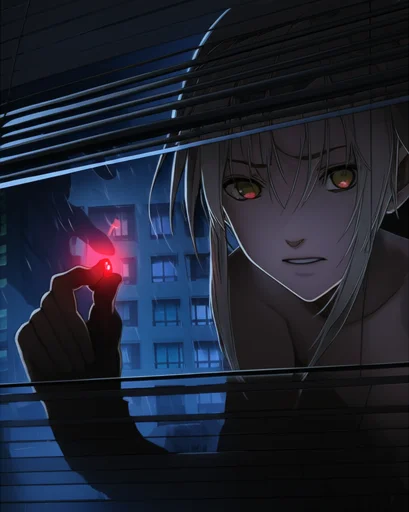

その日、彼のもとに持ち込まれたのは、薄いセピア色に染まった、三十年ほど前の家族写真らしき一枚だった。依頼主は匿名で、「修復後、指定の住所へ郵送してほしい」という手書きのメモが添えられているだけだった。写真の中央には、幼い少女が二人、寄り添って笑顔を浮かべている。一人は見慣れた、いや、漠然とした既視感を覚える顔立ちだった。どこかで会ったことがあるのだろうか。もう一人は、長い髪を三つ編みにした、あどけない少女。彼女の瞳は、まるで深い湖の色をしていた。

悠は、その少女の顔に強く惹きつけられた。なぜだろう。心臓の奥が、冷たい水に触れたかのように一瞬、キュッと縮む感覚があった。写真の背景には、レンガ造りの古めかしい壁が写っている。壁の一部には、幾何学的な模様が描かれた壁紙が、剥がれかかった状態で貼り付けられていた。その模様は、まるで意味不明な記号のように、悠の脳裏に焼き付いた。

「この子は……誰なんだ?」

悠は、その少女の顔を、自身の幼い頃の記憶と照らし合わせようとする。しかし、彼の記憶には、この少女の影すら見当たらなかった。それどころか、自分自身の幼少期の記憶ですら、ところどころが霧に覆われたように曖昧で、輪郭がはっきりしない部分が多かった。

夜になっても、少女の顔と奇妙な壁紙の模様が、悠の頭から離れなかった。自宅のアパートの、薄暗いリビングで、彼は自分の古いアルバムを引っ張り出した。ページをめくるたびに、幼い頃の自分の姿が蘇る。友達との運動会、家族旅行、誕生日パーティー……。しかし、そこには、あの写真の少女はどこにもいない。まるで、最初から存在しなかったかのように。

翌日、悠は同僚の里村に「あの依頼写真の少女に心当たりはないか」と尋ねた。里村はきょとんとした顔で、「依頼写真? ああ、あの古いやつね。でも、特に変わった子ってわけじゃなかったでしょ?」と答える。悠は、里村がまるで自分が見た写真とは違うものを見ているかのような違和感を覚えた。里村の言葉によれば、写真には普通の男女の子供が二人、遊んでいる様子が写っていたというのだ。少女が二人ではない。

悠の記憶が、またノイズに侵食されている。もしかしたら、昨日のあの少女は、彼の疲弊した脳が見せた幻覚だったのかもしれない。そう思おうとしたとき、彼のデスクの上に置かれた、修復途中の写真が目に入った。そこには確かに、湖のような瞳を持つ少女が、もう一人の少女と寄り添い、無垢な笑顔を浮かべていた。そしてその背景には、あの奇妙な幾何学模様の壁紙が、悠の記憶と寸分違わぬ姿で写っている。

彼の記憶は、一体どこまでが真実なのだろうか。写真の少女が彼の過去と繋がっているような予感と、自分自身の記憶への不信感が、悠の心に黒い影を落とし始めた。

第二章 矛盾する記憶の断片

悠は、写真の真実を追う決意をした。里村の記憶と自分の記憶が食い違っていることは、彼自身の「再構築記憶症候群」だけでは説明できない、何か別の力が働いている可能性を示唆していた。彼はまず、依頼主が残したメモの筆跡から、何らかの手がかりを見つけようとした。しかし、メモは一般的な文字で書かれており、特別な特徴は見当たらなかった。

次に、彼は写真の背景に写る、あの奇妙な幾何学模様の壁紙に注目した。特殊なデザインであるため、製造元や使用されていた場所を特定できるかもしれないと考えたのだ。インターネットで画像検索を試みるが、類似の模様は見つからなかった。まるでこの世に一枚しかないかのような、孤立したデザインだった。

悠は、自身の曖昧な記憶の中から、あの壁紙と似たようなものを見たことがないか必死に探った。すると、ある日、古い絵本の記憶が蘇った。それは、幼い頃の自分が何度も読み聞かせてもらった絵本で、表紙に抽象的な幾何学模様が描かれていた。その模様は、写真の壁紙と瓜二つだった。その絵本は、たしか両親が大切にしていたもので、彼が「あの家」にいた頃のものだ。

「あの家」。その言葉が頭に浮かんだ瞬間、悠の心臓が激しく脈打った。彼の幼少期の記憶は、両親と暮らしていた古い一軒家から始まる。しかし、その家は、彼が覚えている家とは全く別の、ぼんやりとした輪郭しか持たない場所だった。まるで、その家で過ごした記憶が、意図的に塗りつぶされているかのように。

悠は、自分の「病気」を診断した担当医、山岡を訪ねた。山岡は、悠が長年信頼を寄せる精神科医だった。

「先生、私の病気について、もっと詳しく教えてください。この『再構築記憶症候群』というのは、本当にただの疾患なんですか?」

悠は、写真の少女のことや、里村との記憶の食い違いについて、詳細に説明した。山岡は彼の話を注意深く聞き、首を傾げた。

「高野さん、お気持ちはよく分かります。ですが、記憶の再構築は、一種の防衛本能として働くこともあります。辛い記憶を脳が勝手に修正しようとするんです。里村さんの記憶との食い違いも、個人の認識のずれと考えるのが自然でしょう。」

山岡の言葉は、まるで冷静な事実を突きつけるかのように、悠の疑惑をはねのけた。しかし、彼の説明は悠の心に響かなかった。何かがおかしい。山岡の瞳の奥に、何か隠された光がちらついたように見えたのは、気のせいだろうか。

悠は、諦めきれずに、両親の古い遺品を改めて整理し始めた。すると、古びた段ボール箱の底から、手垢にまみれた一冊の絵本が出てきた。まさしく、彼の記憶にあった、あの幾何学模様の絵本だ。その絵本の奥付には、ある施設の名前が印刷されていた。

『星の子どもたちの家』。

それは、悠が両親と暮らしていた家ではなく、幼い頃に一時的に預けられていた養護施設の名前だった。彼の記憶の中には、その施設に関する情報はほとんどなかった。両親が旅行に行った際、一時的に預けられた、とだけ漠然と記憶していたが、具体的な情景や出来事は一切思い出せない。

悠は、絵本に記された施設名をインターネットで検索した。すると、ヒットしたのは、数十年前に閉鎖された、廃墟と化した施設の写真だった。そして、その写真に写る建物の壁の一部には、信じられないことに、あの依頼写真と同じ幾何学模様の壁紙が、風雨に晒されながらも、確かに貼り付けられていたのだ。

悠は、震える手で、その廃墟の住所をメモした。彼の記憶が、病気ではない、明確な意志によって操作されてきた可能性が、急速に現実味を帯びてきた。

第三章 真実の檻

廃墟となった『星の子どもたちの家』は、街の郊外、鬱蒼とした森の奥にひっそりと佇んでいた。朽ちた門をくぐると、草木が生い茂り、蔦が絡みつく建物が姿を現した。窓ガラスは割れ、風が吹き込むたびに、不気味な軋み音が響く。悠の足元で、枯葉がカサカサと音を立てた。

建物の中は、埃とカビの匂いが充満していた。かつて子供たちの賑やかな声が響いたであろう廊下は、今は不気味な静寂に包まれている。壁には落書きが残され、剥がれ落ちた壁紙の隙間から、内部の漆喰が覗いている。悠は、まるでタイムスリップしたかのように、過去の残像を追うように歩き回った。

そして、ついに彼は見つけた。ある部屋の壁に、依頼写真と同じ、あの幾何学模様の壁紙が、朽ち果てながらも残っていたのだ。悠は、吸い寄せられるように壁に触れた。ひんやりとした壁の感触が、彼の心臓を締め付ける。この場所が、彼の失われた過去と深く繋がっていることを、本能的に理解した。

その部屋の隅に、古びた木製の棚が倒れていた。棚の奥に、隠された扉があることに悠は気づいた。扉の向こうは、地下へと続く階段だった。携帯のライトを頼りに、悠は慎重に階段を下りていく。地下室はひどく湿っぽく、金属と化学薬品の入り混じったような異臭がした。

地下室の中央には、錆びついた医療用ベッドが置かれ、周辺には複雑な配線が剥き出しになった奇妙な機械が散乱していた。まるで、何らかの実験が行われていたかのようだった。悠は、床に散らばった書類の山から、一冊のファイルを見つけた。表紙には、古びた文字で『人工記憶操作実験記録』と書かれていた。

震える手でページをめくると、彼の目は信じられない情報を捉えた。そこには、『再構築記憶症候群』という病名は存在せず、代わりに『人工記憶操作実験』に関する詳細なデータと、数々の被験者の名前が記されていた。そして、その被験者リストの最上位に、紛れもない『高野 悠』という彼の名前があったのだ。その隣には、『サトウ ミナミ』という見覚えのない名前。しかし、その名前の下には、依頼写真のあの少女の顔写真が貼られていた。彼女こそが、もう一人の少女だったのだ。

悠の脳裏に、断片的な記憶が稲妻のように走り抜ける。子供たちの悲鳴。閃光。激しい衝撃。そして、あの幾何学模様の壁紙が、彼らの頭上に迫る光景。

「まさか…」

彼はページを繰り続けた。実験の目的は「特定の記憶の隠蔽と、それに伴う新たな記憶の植え付け」とある。そして、その実験の「管理者」として記されていた名前は……『山岡 慎一』。彼の信頼していた主治医、山岡の名前だった。

悠の価値観は、根底から揺らいだ。彼の人生は、病気によるものではなく、誰かによって仕組まれた、偽りの記憶で構築されていた。あの家族写真に写る少女は、単なる依頼人ではなく、彼と同じ運命を辿った、過去の出来事の唯一の目撃者だったのだ。そして、あの奇妙な壁紙の模様は、記憶操作装置の電磁波を遮断するために、壁に仕込まれた特殊な素材だったことが、資料の片隅に記されていた。

全身から力が抜け、悠はその場にへたり込んだ。信頼していた人物に裏切られ、自分の存在意義すら疑うような、途方もない絶望が彼を襲った。しかし、同時に、強烈な怒りが彼の内側から湧き上がってきた。奪われた記憶を取り戻すこと。そして、もう一人の被害者である、写真の少女、ミナミの真実を突き止めること。それが、彼の新たな使命となった。

第四章 歪んだ正義との対峙

悠は、廃墟から戻ると、まっすぐ山岡のクリニックへ向かった。待合室の椅子に座り、自分の番を待つ間、彼の心臓は激しく打ち続けていた。この男は、自分を「患者」として扱い、偽りの診断を下し、そして何十年もの間、彼から真実を奪い続けてきた。

診察室のドアが開かれ、山岡が穏やかな笑顔で悠を迎え入れた。「高野さん、どうされましたか? 顔色が優れませんね。」その声は、これまでと何一つ変わらない、親切な医師のそれだった。

悠は、持っていたファイルを机の上に叩きつけた。埃とカビの匂いが漂う、あの『人工記憶操作実験記録』を。山岡の顔から、一瞬にして笑顔が消え去った。彼の表情が、凍り付いたように硬直する。

「これは、一体どういうことですか、山岡先生。私の『再構築記憶症候群』は、病気ではなかった。そうでしょう?」

悠の声は、怒りに震えていた。山岡は沈黙し、ファイルに視線を落としたまま、何も言わない。

「あの『星の子どもたちの家』で、何があったんですか。あの写真の少女は誰なのか、なぜ私の記憶は操作されたんですか!」

山岡はゆっくりと顔を上げた。その瞳には、かつての優しい光はなく、深い諦めと、どこか狂気にも似た光が宿っていた。

「…話せば、信じますか?」

山岡は椅子に深く腰掛け、重い口を開いた。彼の言葉は、悠が想像していたよりも、はるかに恐ろしい真実を語り始めた。

「あの日、『星の子どもたちの家』で、大規模な火災事故が起きたんです。施設は壊滅し、多くの子供たちが犠牲になりました。火災の原因は、老朽化した電気設備のショートとされていましたが、実際は…」

山岡は一呼吸置き、悠の目をじっと見つめた。

「…当時、一部の職員が、国の認可を受けていない、危険な記憶操作実験を行っていたんです。その装置が過熱し、火災を引き起こした。あなたと、あの佐藤ミナミという少女は、その実験の被験者として、火災現場にいました。そして、あの事故の真実を知っていた、唯一の目撃者だったんです。」

悠の脳裏に、再びあの日の光景が蘇る。燃え盛る炎、子供たちの悲鳴、そして、ミナミが彼の手を握りしめていた温かい感触。それらが、偽りの記憶の膜を突き破り、鮮明な映像となって脳内に流れ込んできた。

「当時の政府は、この不祥事を隠蔽しようとしました。実験の存在、そしてそれが引き起こした事故の責任を追及されることを恐れたんです。そこで、私が開発した記憶操作技術が利用されることになった。あなたとミナミの記憶を消し去り、事故を電気設備の故障によるものと偽装するために。」

山岡の言葉は、冷酷な事実を容赦なく突きつけてきた。彼は、かつてその技術の危険性を訴えていたが、国の上層部の圧力に屈したのだという。

「君たちを救うには、それしかなかった。真実を知れば、君たちの人生は、より過酷なものになっただろう…」

山岡は、自分の行いを「歪んだ正義」と信じ込んでいるようだった。

悠は、怒りよりも、深い悲しみに包まれた。自分の人生が、他者の都合によって弄ばれてきたことに、言葉にならない虚無感を覚えた。

「ミナミは…あの少女はどうなったんですか?」

山岡は、静かに答えた。「彼女もまた、記憶を操作され、新しい家族のもとで、穏やかな人生を送っています。私が、彼女の新しい人生を管理しています。」

山岡は、悠を再度「治療」しようとした。真実を知ってしまった彼の記憶を、再び「修正」しようとしたのだ。

「高野さん、これはあなたのためなんです。真実を知ることは、あなたを傷つけるだけだ。」

しかし、悠はきっぱりと拒絶した。

「もう二度と、私の記憶に指一本触れさせません。私の人生は、私が決める。そして、ミナミのことも…」

悠は、山岡の監視を振り切り、クリニックを飛び出した。彼は、失われた過去を取り戻すのではなく、自分自身の意志で未来を切り開くことを決意したのだ。そして、ミナミにも、選択の自由があるはずだと信じていた。

第五章 記憶の境界、未来の灯火

悠は、山岡のクリニックを後にし、街の喧騒の中を彷徨った。アスファルトの匂い、排気ガスの匂い、人々の話し声、車のクラクション。五感で捉える全てが、これまでとは異なって感じられた。彼の記憶は、完全に元に戻ったわけではない。操作された記憶と、新たに蘇った真実の記憶が、彼の意識の中で混在していた。まるで、異なる二つの世界を同時に生きているかのようだった。

しかし、以前のような混乱はなかった。彼は今、何が真実で、何が偽りなのかを知っている。そして、その知識は、彼に新たな使命と、深い責任感を与えていた。

山岡が言っていた「ミナミの新しい家族」の手がかりを辿り、悠は、やがて郊外の住宅街の一角にたどり着いた。そこには、温かい光が漏れる一軒家があった。門の表札には、「佐藤」と書かれている。悠の心臓が、再び激しく鼓動する。

庭には、色とりどりの花が咲き誇り、穏やかな空気が流れていた。その家の窓から、ふと、成長した佐藤ミナミの姿が見えた。彼女は、楽しそうに家族と食卓を囲み、笑顔を浮かべている。悠が見ていた写真の、あの湖のような瞳は、今も変わらず澄んでいた。彼女もまた、悠と同じように、記憶のノ一部に悩まされているようだった。食卓で、ふと遠くを見るような仕草。しかし、彼女の表情は、穏やかで幸福に満ちていた。

悠は、門の前で立ち止まった。彼女の元へ行き、真実を告げるべきか。彼の脳裏で葛藤が渦巻いた。真実を知ることで、彼女は今の幸福を失ってしまうかもしれない。しかし、真実を隠し続けることは、山岡と同じことをすることではないのか。

彼は、深く息を吐き出し、そして、ある決断を下した。

悠は、インターホンを押すことはなかった。代わりに、彼はそっと、持っていた依頼写真を門のポストに入れた。修復された写真の中の幼いミナミは、無邪気な笑顔を浮かべていた。写真の裏には、彼が短いメッセージを書き添えた。「君の過去は、失われたわけではない。そして、君の未来は、君自身のものだ。」

彼は、その場を後にした。彼の記憶は、これからも曖ときには歪み、時には曖昧になるかもしれない。しかし、彼はもう、それに怯えることはないだろう。彼の「再構築記憶症候群」は、病気ではなかった。それは、彼が真実を知るための、歪んだ道標だったのだ。

修復士として、悠はこれからも壊れた写真や資料を修復していくだろう。だが、彼自身の「記憶の修復」は、過去を完全に元に戻すことではなく、操作された過去と、取り戻した真実を受け入れ、その上で自分らしい未来を築いていくことなのだと悟った。彼は、記憶の持つ曖昧さ、そして人生の不確かさを受け入れることで、真の自由を手に入れた。

夜空には、無数の星が瞬いていた。その輝きは、彼の心の中で、未来への小さな灯火となって燃え続けるだろう。彼は、決して諦めない。そして、いつか、ミナミが自身の過去と向き合う日が来ることを、静かに願っていた。