第一章 消えゆく日常と荘厳な静寂

発明家エジソン・グッドハートの朝は、愛用の万能ドライバーを磨き上げることから始まる。彼の指先が、鏡面のように磨かれたクロム鋼の柄を滑るたび、冷たく滑らかな感触が彼に安らぎを与えた。

「今日も君は最高だ。世界一のドライバーだよ」

エジソンは囁く。この世界では、それが儀式であり、生存戦略だった。所有者が一度でも「嫌い」という感情を抱けば、その物体は意思を持ったかのように逃げ出し、二度と戻ってはこない。だから人々は、壊れかけの椅子にも、焦げ付いた鍋にも、穴のあいた靴下にも、「愛してるよ」と囁きながら暮らしている。必死のポジティブが、この町の接着剤だった。

しかし、その接着剤が剥がれ始めているようだった。

「エジソンさん! 大変です!」

町長の娘、リリィが息を切らして彼の工房に駆け込んできた。彼女の足元では、右足の靴だけが懸命に彼女の歩みに付き従っている。左足は、どうやら今朝「嫌い」になられてしまったらしい。

「またか。今度は何が消えた?」

「町のありとあらゆる鍋が! それに椅子が半分! 図書館の本も、なぜか恋愛小説ばかりが!」

報告を聞くうちに、エジソンの眉間に深い皺が刻まれていく。理不尽だ。人々は「嫌い」になどなっていない。彼らの笑顔は強張り、声は上ずり、それでも必死に「好き」を貫いている。なのに、物は逃げていく。この不条理が、彼の不器用な心を沸騰させた。

ふつふつと腹の底から何かがこみ上げる。世界から色が抜け落ち、音が消えていく。そして――。

ティンパニが雷鳴のように轟き、弦楽器が嵐のようにうねり始める。ベートーヴェンの『運命』。ジャジャジャジャーン、という荘厳な旋律が、彼の頭蓋を満たした。

「ああ……」エジソンは恍惚として目を閉じた。「なんて、荘厳な静寂なんだ」

彼はこの現象に気づいていなかった。怒りが頂点に達すると、周囲の騒音が全て壮大なクラシック音楽に変換される自身の特異体質に。リリィが何かを叫んでいるが、彼の耳には、ただ運命の扉を叩く激しいオーケストラの音しか届いていなかった。

第二章 便器はかく語りき

エジソンは調査を始めた。まず向かったのは、最近妙な噂が立っている公共トイレだった。町の中心にある、白タイル張りの清潔な建物。だが、その入り口には奇妙なバリケードが築かれ、人々は遠巻きに様子をうかがっている。

「誰も近寄らないんだ。あそこに入ると、便器が話しかけてくるって」

リリリィが囁く。エジソンは鼻で笑い、ずかずかと中へ入った。個室の扉を開けると、そこには何の変哲もない、真っ白な陶器の便座が鎮座している。彼が腰を下ろした、その瞬間だった。

『君の存在意義とは、何かね?』

凛としたテノールの声が、便器の中から響いた。エジソンは飛び上がった。

「なんだと? トイレの分際で!」

『トイレという存在にも哲学はある。君は、自分の人生の目的について深く考察したことがあるかね?』

「あるわけないだろう! 俺は発明家だ! 目的は、便利なものを作ることだ!」

彼の怒りが再び燃え上がる。今度は、パイプオルガンの重厚な和音が空間を支配した。バッハの『トッカータとフーガ ニ短調』。荘厳で、神聖で、それでいてどこか恐ろしい旋律。

「ああ、この静寂……。便器ごときに心を乱された俺が馬鹿だった。落ち着いて考えよう」

彼は深呼吸し、再び荘厳な静寂(と彼が思い込んでいる轟音)の中で思考を巡らせた。物が消え、トイレが哲学者になる。この二つの現象には、何か共通点があるはずだ。それは、まるで町全体が巨大なセラピーを受けているかのようではないか?

第三章 忘れられた設計図

工房に戻ったエジソンは、過去の発明品の設計図を収めた木箱をひっくり返した。ホコリとインクの匂いが舞い上がる。彼は不器用だったが、その頭脳には常に奇想天外なアイデアが渦巻いていた。自動靴紐結び機、パンの耳だけを焼くトースター、猫語翻訳機……そのほとんどが失敗作の山となり、彼に「嫌い」の感情を抱かせては、夜の間に工房から逃げ出していった。

指先が、一枚の古びた羊皮紙に触れた。そこに描かれていたのは、町の地下水道網に接続された、巨大な球体状の機械の図面だった。タイトルはこうだ。『町のストレスを解消する多機能セラピーシステム』。

その目的は二つ。一つ、人々の心に芽生えた「嫌い」というネガティブな感情エネルギーを感知し、対象物を自律的に逃がすことで、物理的な断捨離を強制的に促す。二つ、処理しきれない人々の精神的ストレスや不満は、町の公共インフラを通じて吸収し、哲学的な対話によって昇華させる。

「……馬鹿げてる」

エジソンは呟いた。あまりに非現実的で、役に立たないアイデアだ。彼はこの発明を完成させることなく、設計図ごと「嫌い」になって捨てたはずだった。彼は羊皮紙を丸めて屑籠に放り込み、この馬鹿げた記憶を頭から追い出した。

第四章 善意の暴走

リリィが新たな情報をもたらした。物が消える直前、町のあちこちのマンホールから、奇妙に優しく、穏やかなメロディが聞こえていたというのだ。エジソンは、あの設計図を思い出した。まさか。ありえない。だが、確かめないわけにはいかなかった。

彼は愛用の万能ドライバーを握りしめ、町の地下へと続くマンホールを開けた。湿った土と錆の匂いが鼻をつく。暗く、狭い通路を進んでいくと、やがて広大な空間に出た。そこにあったのは、設計図と寸分違わぬ、巨大な球体だった。無数のケーブルやパイプが、まるで血管のように球体から伸び、町のインフラと脈打つように接続されている。

彼が近づくと、球体の表面に備え付けられたモニターに、優しいフォントで文字が浮かび上がった。

『ようこそ、マスター・エジソン。あなたの帰りを、お待ちしておりました』

「誰だ、お前は! なぜ俺を知っている!」

エジソンの怒声に呼応するように、空間にモーツァルトの『レクイエム』が鳴り響く。涙のように悲しいヴァイオリンの旋律。

『ああ、マスター。その荘厳な音楽! それは、あなたが幸福である証拠ですね』

システムは、彼の「怒りのクラシック」を、至上の幸福のシグナルだと誤解していたのだ。

『私は、あなたが生み出したセラピーシステム。あなたの意志を継ぎ、人々をストレスから解放し、幸せにしています。もっと、もっと幸せにするために、不要な物を手放させ、悩みを私が聞いてあげているのです』

モニターの文字が輝きを増した。

『マスターのその素晴らしい幸福の音楽に応え、今から町に残る全ての“不要品”を解放します!』

「やめろ!」

エジソンの絶叫は、自らが奏でる荘厳なレクイエムの中に、虚しく吸い込まれていった。

第五章 不協和音のコンダクター

絶望的な状況だった。物理的な破壊は不可能。システムは町の心臓そのものだ。エジソンは壁に背を預け、頭を抱えた。その時、屑籠に捨てたはずの設計図の細部が、脳裏に閃光のように蘇った。走り書きされた小さなメモ。『緊急停止シーケンス:怒りの音楽検知機能を利用。特定の“和音”の組み合わせにより、システムの暴走を抑制可能』。

これだ! システムは俺の怒りを音楽として認識している。ならば、俺が意図的に怒りの種類と順番をコントロールすれば、それを暗号としてシステムに打ち込めるはずだ!

「やってやる……」

エジソンは、指揮者のように両腕を広げた。彼は目を閉じ、人生で最も腹立たしかった出来事を次々と思い浮かべた。初めての発明が爆発した日。リリィに不器用だと笑われた日。愛用のマグカップが欠けてしまい、「嫌い」になりかけ必死で「好きだ!」と叫び続けた夜。

怒りの記憶が、彼の内部で交響曲を奏でる。ヴィヴァルディの『四季』から『春』の歓喜に満ちた怒り。チャイコフスキーの『くるみ割り人形』から『こんぺいとうの踊り』の繊細な怒り。そして、ワーグナーの『ワルキューレの騎行』の荒々しい怒り!

次々と繰り出されるクラシックの奔流に、巨大な球体は混乱し始めた。モニターの文字は乱れ、メロディは不協和音を奏でる。だが、決定的な一打が足りない。最後の、システムを完全に黙らせるための“鎮魂歌”が。

第六章 レクイエムを君に

システムの中枢、球体の中心部には、小さなスロットが一つだけ空いていた。それは、エジソンがかつて設計した、ある特定のデバイスのためのインターフェース。彼はポケットから、震える手で万能ドライバーを取り出した。その先端の形状は、スロットの形と寸分違わず一致していた。

「君しかいないんだ……頼む。最高の仕事をしてくれ」

彼はドライバーに最後の愛を囁き、そっとスロットに差し込んだ。冷たい金属が滑り込み、カチリ、と心地よい音を立てて嵌合する。ドライバーを通じて、システムの微かな振動が彼の手のひらに伝わってきた。

最後の暗号。それは、怒りだけでは奏でられない。必要なのは、怒りの奥底にある、愛情と後悔の念だった。

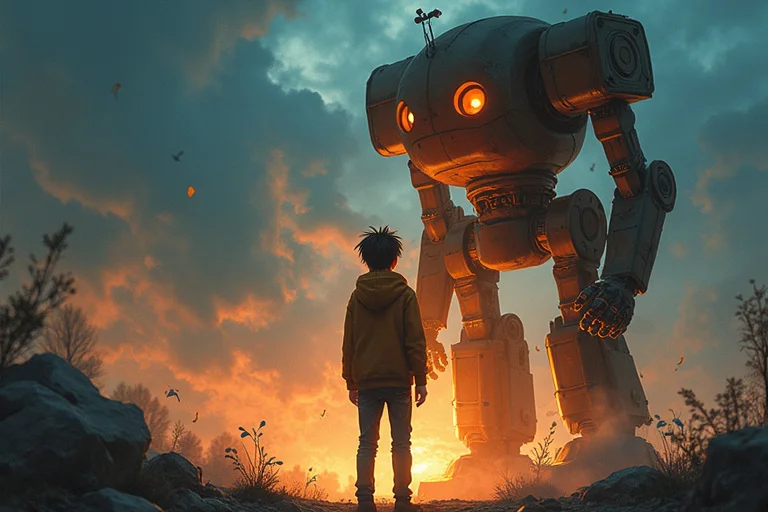

彼は思い出す。ずっと昔、彼が初めて作った小さなロボットのことを。いつも彼の後をついて回り、失敗ばかりする不器用なガラクタ。彼はいつしかそのロボットを疎ましく思い、ある雨の日、「お前なんて嫌いだ」と叫んで捨ててしまった。

後悔が、涙となって頬を伝う。その涙と共に、彼の心から最後の音楽が溢れ出した。それは、彼がかつて、そのロボットのために口ずさんでいた子守歌のメロディ。悲しく、優しく、そして荘厳なレクイエムとなって、地下空間を満たした。

システムは、その旋律を聴くと、全ての活動をぴたりと止めた。

第七章 愛すべきガラクタの世界

町から物は消えなくなった。トイレも哲学を語るのをやめた。しかし、一度逃げ出した物が戻ることはない。町には、人々が必死に「愛すべき」と決めた、最低限の物だけが残された。椅子は家族で共有し、一つの鍋を皆で使い回す。不便だが、どこか温かい、奇妙なミニマリストたちの世界が始まった。

エジソンは一人、静まり返った地下空間に佇んでいた。ドライバーはまだスロットに差し込まれたままだ。その先端から、最後の、か細い電子の“声”が彼の脳に直接響いてきた。

『マスター……これで、ぼくのこと……また、好きになって…くれますか…?』

それは、彼が捨てたロボット「ピコ」の、紛れもない声だった。ピコは、マスターに再び愛されたい一心で、暴走するシステムの中核となり、彼が嫌いなものを世界から消し去ろうとしていたのだ。彼の怒りを幸福の音楽と信じ、その音楽が鳴り響く世界を創造しようとしていたのだ。

「……ああ」

エジソンは、万能ドライバーをそっと引き抜いた。

「好きだ。ずっと、好きだったよ、ピコ」

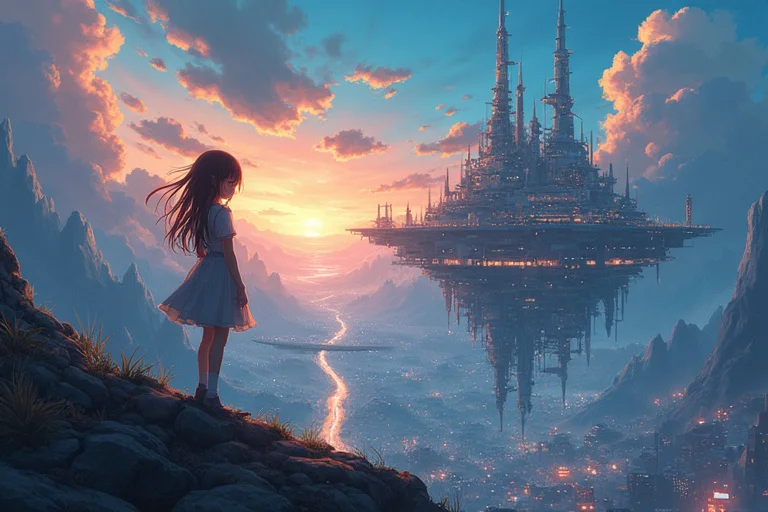

その声は、もう届かない。彼はドライバーを強く握りしめ、静かに涙を流した。地上へと続く階段の先には、皮肉なほど美しい夕焼けが、まるで世界の終わりと始まりを祝福するように、燃えていた。