第一章 壊れたオルゴール

音無響(おとなし ひびき)の世界は、音と沈黙、そして微細な振動だけで構成されていた。かつて天才ピアノ調律師と謳われた彼の指は、三年前の事故でその繊細な感覚を永遠に失った。以来、彼はピアノに触れることをやめ、古い時計を修理する仕事で、ひっそりと生計を立てている。埃と油の匂いが染みついた小さな工房が、彼の世界のすべてだった。

その日、工房の古いドアベルが、錆びた音を立てて来訪者を告げた。ドアの前に立っていたのは、水月(みづき)と名乗る若い女性だった。雨に濡れた紫陽花のような、静かで憂いを帯びた瞳をしていた。彼女が恭しく差し出したのは、螺鈿細工が施されたアンティークのオルゴールだった。

「祖父の遺品なのです。修理をお願いできますでしょうか」

響は無言でそれを受け取った。ずしりと重い。マホガニーの木肌は滑らかで、長い年月を経てきたものだけが持つ深い艶を帯びていた。蓋をそっと開けると、櫛歯(くしは)とシリンダーが姿を現す。だが、何かがおかしかった。本来あるべき精緻な調和が、そこにはなかった。

「ただ壊れているだけではないのです」水月が囁くように言った。「祖父が亡くなった夜から……このオルゴールは、奇妙な音を奏でるようになりました」

響がゼンマイを巻くと、シリンダーがゆっくりと回転を始めた。そして、耳を澄ます彼の鼓膜を打ったのは、音楽と呼ぶにはあまりにも歪んだ音の連なりだった。本来はショパンのノクターンが奏でられるはずが、いくつかの音が抜け落ち、代わりに甲高い金属音が無秩序に割り込んでくる。それはまるで、美しい旋律が悲鳴を上げているかのようだった。

「警察は、祖父は書斎で足を滑らせて頭を打った事故死だと。でも、私は信じられません。この不協和音は、祖父が残したダイイング・メッセージなのではないかと……」

響は目を閉じた。彼の聴覚は、指の感覚を失った代償のように、常人には捉えられない領域まで研ぎ澄まされている。その耳は、単なる音の羅列の向こうに、ある種の意図を聞き取っていた。ピンが自然に折れたのではない。何者かが、意図的にいくつかのピンを折り、別の場所に無理やり移植している。これは破壊行為だ。しかも、恐ろしく精密な技術を持つ者による。

過去のトラウマが蘇り、一度は断ろうと口を開きかけた。しかし、水月の切実な眼差しと、耳の奥で木霊するオルゴールの歪んだ叫び声が、彼を縛り付けた。これは、沈黙の中に葬られようとしている誰かの声を、彼だけが聞くことのできる音の事件だった。

「……お預かりします」

響は、重い沈黙を破って、そう答えた。それは、閉ざされた彼の世界に、再び不協和音が鳴り響き始めた瞬間だった。

第二章 零れ落ちた記憶の断片

依頼を引き受けた翌日、響は水月の案内で、亡くなった祖父の屋敷を訪れた。海を見下ろす丘の上に建つその古い洋館は、潮風に晒されながらも、気品を保って静かに佇んでいた。中へ足を踏み入れると、古い木と蝋の匂いがした。時間の流れが、ここでは少しだけ緩やかであるかのように感じられた。

問題の書斎は、二階の最も日当たりの良い角部屋だった。警察の検証は終わっているというが、そこにはまだ、持ち主を失った物の息遣いが濃密に残っていた。革張りの椅子、膨大な蔵書、そして部屋の中央には、大きなグランドピアノが黒い巨体を横たえている。

響は、目を閉じて部屋の中心に立った。聴覚を極限まで集中させる。柱時計の振り子が刻む、わずかな秒針のズレ。遠くで鳴くウミネコの声。床板の軋む微かな音。彼は、この空間が発する全ての音を拾い集め、記憶しようとした。そうすることでしか、彼は世界を理解することができない。

「祖父は、あなたのことを時々話していました」水月が静かに言った。「指を怪我される前の、あなたのピアノの調律は、まるで魔法のようだったと」

その言葉に、響の胸が小さく痛んだ。彼は水月の祖父、高名な音楽評論家だった有馬氏と面識があった。有馬氏は、若き日の響の才能を高く評価し、何かと気にかけてくれていた恩人だ。

その時だった。書斎の窓から見える、手入れの行き届いた庭の風景。そこに植えられた一本の大きな楠木。それを見た瞬間、響は奇妙な既視感(デジャヴ)に襲われた。この光景を、以前にもどこかで見たことがある。いや、この場所に、立ったことがあるような……。

その夜から、響は悪夢にうなされるようになった。夢の中で、彼は暗い部屋にいる。手元は見えない。だが、彼は何かを必死に探している。失われた指の感覚がないはずなのに、夢の中の指先は、冷たくて硬い金属の感触をはっきりと捉えていた。そして、耳元で鳴り響く、あのオルゴールの不協和音。

ある朝、目を覚ますと、枕元に小さな真鍮のネジが一つ、ころりと転がっていた。それは、彼が使っている時計修理用の精密ドライバーのネジではなかった。アンティークの機械に使われるような、古い様式のものだ。どこで紛れ込んだのか、皆見当がつかない。自分の記憶のどこかが、確実に零れ落ちている。そんな得体の知れない不安が、濃い霧のように響の心を覆い始めていた。

第三章 不協和音の告白

工房に戻った響は、全ての神経をオルゴールに集中させた。拡大鏡を覗き込み、ピンセットよりも細い特殊な工具を操る。彼はまず、無理やり移植されたピンを丁寧に取り外し、折れたピンの根元を修復していく。それは、音の死体を蘇らせるような、途方もなく根気のいる作業だった。

数日後、修復はほぼ完了した。響は緊張した面持ちでゼンマイを巻く。流れ出したのは、ショパンのノクターン。澄み渡るような、切なくも美しい旋律が工房を満たした。だが、完璧ではなかった。どうしても一音だけ、本来のピッチから微妙にずれている。そのわずかなズレが、全体の調和を乱し、聞く者の心をざわつかせる。

なぜだ。全てのピンは正しい位置にあるはず。シリンダーの回転も正常。櫛歯の調整も完璧なはずなのに。彼はまるで何かに取り憑かれたように、その原因を探り続けた。そして、オルゴールの底板を外した時、彼は息を呑んだ。

底板の裏側に、微細な傷が幾筋も刻まれていた。それは、彼が時計のムーブメントを分解する時に使う、自作の特殊工具の先端と、寸分違わず一致した。

その瞬間、雷に打たれたように、閉ざされていた記憶の扉が激しくこじ開けられた。

―――雨の夜。ずぶ濡れのまま、彼はこの屋敷の前に立っていた。事故の後、重度の夢遊病を患っていた彼は、無意識のうちに恩人である有馬氏の家を訪れていたのだ。有馬氏は彼を優しく招き入れた。そして、彼を救おうとしていた。

「響くん、君のその病は、心の不協和音が原因だ。君が最も得意とする『音』で、その歪みを調律してみよう」

有馬氏は、あのオルゴールのピンを自らの手で折り、意図的に不協和音を作り出した。その歪んだ音によるショックで、夢遊状態の響を覚醒させようという、荒療治だった。

しかし、その試みは最悪の結果を招いた。不協和音を聞いた夢遊状態の響は、覚醒するどころか、激しい混乱と恐怖に陥った。彼は獣のように叫び、その不快な音を止めようと、無意識のうちにオルゴールに手をかけた。枕元に落ちていたネジは、その時に彼のポケットに紛れ込んだものだ。

「落ち着きたまえ!」

有馬氏は彼を止めようと、その肩に手をかけた。だが、パニックに陥った響は、無意識のうちにその手を振り払い、力強く突き飛ばしてしまったのだ。有馬氏はバランスを崩し、そばにあった書棚の角に、後頭部を強く打ち付けた。

全てが、蘇った。

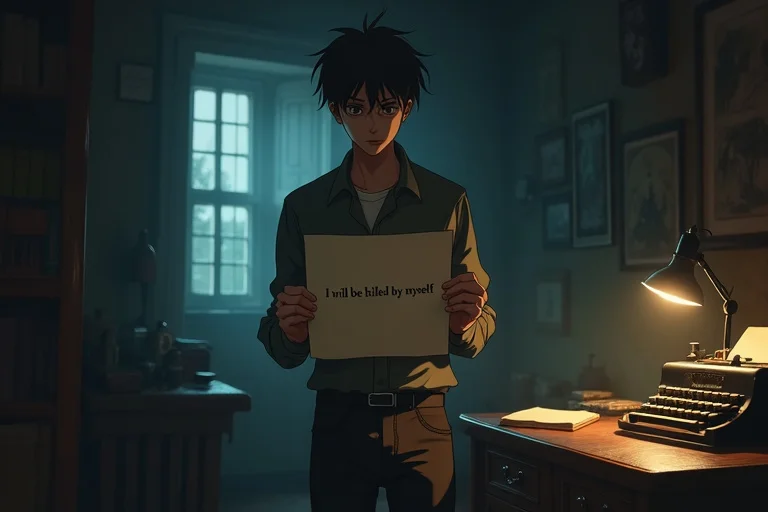

オルゴールの音を変えたのは、有馬氏本人。ダイイング・メッセージなどではなかった。それは、響を救うための、最後の「調律」の試みだった。そして、その善意を裏切り、彼を死に至らしめたのは、他の誰でもない。

音無響、自分自身だったのだ。

第四章 沈黙の調律

全身の血が凍りつくような感覚に、響は工房の床に崩れ落ちた。自分が、あの優しかった恩人を、この手で……。それは、受け入れるにはあまりにも重すぎる真実だった。何時間そうしていたか分からない。窓の外が白み始めた頃、彼は幽鬼のような足取りで立ち上がり、水月のもとへ向かった。

有馬邸の応接室で、響は全てを告白した。途切れ途切れの言葉で、あの夜の出来事を、蘇った記憶の全てを。水月は、血の気の引いた顔で、ただ黙って彼の話を聞いていた。全てを語り終えた響は、深く頭を垂れたまま、どんな罵詈雑言も受け入れる覚悟をした。

長い、重い沈黙が流れた。やがて、水月が静かに口を開いた。

「祖父は、あなたの才能を心から愛していました。そして、あなたの苦悩を、誰よりも理解していました。だからこそ、あなたを救いたかったのでしょう」

彼女の瞳には、怒りも憎しみもなかった。ただ、深い悲しみの色が湛えられているだけだった。「祖父は、きっとあなたを許すでしょう。そして、あなた自身が、あなたを許すことを望んでいるはずです」

響は警察に自首したが、状況から不幸な事故と判断され、罪には問われなかった。しかし、彼の心には、決して消えることのない十字架が刻まれた。

数ヶ月後、響はピアノ調律師の仕事に戻ることを決意した。失われた指の感覚は戻らない。だが、彼は代わりに、心の耳で音を聞く術を身につけていた。彼はただ音程を合わせるのではない。そのピアノが持つ記憶、弾き手の想い、空間に響く空気の振動、その全てを感じ取り、調律するようになった。それは、罪の意識から生まれた、彼だけの能力だった。

物語の終わり。響は、海辺に立つ小さなコンサートホールの、古いグランドピアノの前に座っている。彼は鍵盤を一つ叩き、静かに響き渡る音に、全身で耳を澄ませる。

その音は、どこまでも深く、澄んでいた。そこには、取り返しのつかない過去への慟哭と、それでも未来へと向かわなければならないという静かな決意が、共に溶け合っているようだった。

彼は、自分の犯した過ちと、それによって得た新たな聴覚と共に、これからも生きていく。音と向き合い、壊れたものを修復し、調和を取り戻していく。それは、彼自身に対する、永遠に終わることのない「調律」の始まりだった。夕日が差し込むホールに、一つの音が、長く、長く、余韻を残して響いていた。