第一章 死して生まれ来る女

古書店の隅で、僕は埃をかぶった楽譜の束を整理していた。音無響。それが僕の名前だ。かつては調律師として、ピアノの弦が奏でる完璧な和音を追い求めていたが、ある事故で左耳の聴覚に異常をきたして以来、この静寂な場所が僕の聖域となった。過剰な音は僕の頭蓋を苛む不協和音となり、代わりに常人には聞こえないはずの、紙魚がページを齧る音や、インクが乾いていく微かな収縮音まで拾ってしまうようになった。

「こんにちは、音無さん」

鈴を転がすような、しかしどこか儚げな声。顔を上げると、そこに茅野詩織が立っていた。彼女はこの店の常連で、いつも決まって夕暮れ時に現れ、恋愛小説を数冊買っていく。透き通るような白い肌と、墨を流したような黒髪が、この薄暗い店内で不思議な存在感を放っていた。

「いらっしゃい、茅野さん。今日は何かお探しで?」

彼女は首を横に振った。その瞳には、いつもと違う深い翳りが揺れている。彼女はカウンターにそっと寄りかかると、囁くように言った。

「あの、音無さん。もし、私が死んだら……この本、代わりに読んでくれますか?」

差し出されたのは、彼女がいつも読んでいた作家の最新刊だった。栞が挟まれたページには、主人公が恋人に別れを告げる場面が描かれている。僕は眉をひそめた。

「縁起でもないことを。何かあったんですか?」

「……今夜、私、殺される気がするんです」

その言葉は、古書の黴の匂いに溶け込むことなく、異物のように空間に浮遊した。あまりに突拍子もない予言に、僕は返す言葉を失った。彼女は力なく微笑むと、「ただの予感です。忘れてください」と言い残し、本を置いたまま店を出ていった。扉の真鍮のベルが、ちりん、と悲しい余韻を残した。

その予感は、翌朝、現実のものとなった。店の近所の路地裏で、若い女性の遺体が発見された。ニュースキャスターが淡々と読み上げる被害者の名前は、「茅野詩織」。僕は全身の血が凍りつくのを感じた。警察が事情聴取にきたが、昨夜の彼女の奇妙な言葉を口にすることはできなかった。僕のこの耳が拾う世界の音は、すでに他人とは違う。妄言だと思われるのが関の山だった。

罪悪感と無力感に苛まれながら店を開けていると、昼下がり、あの真鍮のベルが鳴った。僕は反射的に顔を上げた。そこに立っていたのは、死んだはずの茅野詩織だった。全く同じ顔、同じ黒髪。しかし、その雰囲気はまるで違う。彼女は快活な笑みを浮かべ、店内を興味深そうに見回した。

「わあ、素敵な本屋さんですね! 初めて来ました」

僕は息を呑んだ。声も、表情も、僕の知る茅野詩織ではない。彼女は僕の前に立つと、人懐っこく自己紹介をした。

「私、水瀬遥って言います。よろしくお願いしますね、店主さん」

僕の耳は、彼女の心臓が刻む、穏やかで力強い鼓動の音を拾っていた。それは昨日までの茅野詩織が奏でていた、繊細で危うげなリズムとは全く別のものだった。何かが狂っている。僕が愛した静寂の世界に、あり得ない不協和音が鳴り響いていた。

第二章 砕けた和音の反復

水瀬遥と名乗る女は、茅野詩織の記憶を一切持っていなかった。僕が恐る恐る詩織の名を口にしても、彼女は「どなたですか?」と小首を傾げるだけだった。彼女は詩織と違ってミステリー小説を好み、僕に熱心におすすめを尋ねてきた。僕は混乱しながらも、彼女の振る舞いが演技だとは思えなかった。彼女の存在そのものが、完璧なアリバイを持つ殺人鬼のように、僕の理性を嘲笑っていた。

数日が過ぎ、僕は遥の存在を悪夢として受け入れようと努めていた。だが、あの悪夢は繰り返された。ある雨の夜、店じまいをしていた僕の元に、遥が駆け込んできた。

「誰かに、つけられているみたいなんです……!」

その怯えた表情は、かつての詩織と重なった。僕は彼女を店の中に匿い、警察に連絡しようとしたが、彼女はそれを頑なに拒んだ。「気のせいかもしれませんから」と。その夜、僕は彼女を家まで送った。別れ際、彼女は僕に小さなオルゴールを渡した。「お礼です。壊れてるみたいなんですけど、音無さんなら直せるかなって」。

翌日、遥は死体となって発見された。殺害現場は、詩織が殺されたのと同じ路地裏。警察は同一犯による連続殺人と断定し、捜査は混迷を極めていた。当然だ。被害者が、死んだはずの人間なのだから。

僕は、遥から預かったオルゴールを調べた。それは精巧な細工が施されたアンティークだったが、内部の櫛歯が数本折れており、蓋を開けても不気味な沈黙を保っているだけだった。だが、僕の耳は、その沈黙の奥に潜む微かな音を捉えていた。金属が擦れるような、きしむような……それは、演奏されるはずだったメロディの亡霊のような音だった。

三度目のベルが鳴ったのは、遥の死から二日後のことだった。現れたのは、またしても“彼女”だった。今度は、明るい色のワンピースに身を包み、ショートカットにした髪が活動的な印象を与えていた。

「初めまして! 私、小野寺美咲って言います。ここ、すごい品揃えですね!」

僕はカウンターに両手をつき、かろうじて立っているのがやっとだった。死。そして、再生。まるで悪趣味な演劇のようだ。美咲は詩織のように儚くもなく、遥のように警戒心も強くなかった。彼女は天真爛漫に笑い、僕の過去や、耳のことまで無邪気に尋ねてきた。

僕は決意した。この狂った反復を止めなければならない。彼女を守る。それが詩織と遥に対する、僕のできる唯一の贖罪だと思ったからだ。僕は美咲に、絶対に一人で夜道を歩かないよう、そして何かあればすぐに僕を頼るよう、強く言った。彼女はきょとんとしていたが、僕のあまりの剣幕に、こくりと頷いた。

しかし、運命は僕の決意をあざ笑うかのように、同じ結末を用意していた。美咲が殺されたという報せが届いたのは、その三日後だった。現場は、またしてもあの路地裏。僕は現場に駆けつけた。警察の制止を振り切り、石畳に染みた彼女の痕跡に膝をついた。その時、僕の耳が、あの音を捉えた。

——キィ……キシ……。

壊れたオルゴールが奏でる、メロディにすらならない、金属の軋む音。それは幻聴ではない。確かに、この場所から聞こえる。この反復する悲劇の底で、ずっと鳴り響いている、砕けた和音の断片。

第三章 物語という名の殺人者

四度目に現れた彼女は、伊吹椿と名乗った。これまでの誰とも違う、影を背負った少女だった。長い前髪で顔を隠し、僕の問いかけにも、か細い声で短く答えるだけ。彼女の存在は、まるで薄いガラス細工のようで、触れればすぐに砕けてしまいそうだった。

僕はもう、彼女に「初めまして」とは言わなかった。カウンター越しに、まっすぐ彼女の瞳を見つめた。

「君は、誰なんだ? 茅野詩織なのか? それとも水瀬遥? 小野寺美咲か? なぜ、君は何度も死んで、何度も生まれ変わるんだ」

僕の詰問に、椿の肩がびくりと震えた。その瞳が恐怖に見開かれ、やがて大きな雫がぽろぽろと零れ落ちた。

「……お願い。終わらせないで」

絞り出すような声だった。

「終わるのが、こわいの。ページが、めくられてしまうから」

「ページ……?」

「あの音が鳴ると……物語が、進んでしまうの。そして、私は……」

物語。ページ。その言葉が、僕の頭の中でバラバラだったピースを繋ぎ合わせた。これは現実の事件ではない。僕がいるこの世界、この古書店、そして目の前の彼女……そのすべてが、誰かによって書かれた「物語」なのではないか?

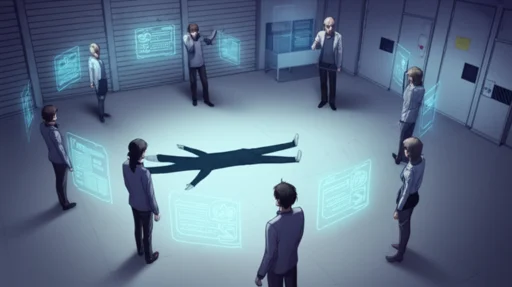

犯人は、人間ではない。この世界を支配する法則、すなわち「物語の筋書き」そのものだ。彼女は、殺されることで次の章へと物語を進める役割を与えられた、悲劇のヒロイン。そして、彼女を殺し続けている犯人とは、この非情な物語を紡ぎ続ける「作者」に他ならない。

僕の信念が、ガラガラと音を立てて崩れていく。論理と静寂を愛し、非合理なものを誰より嫌っていた僕が、世界そのものが一つの創作物であるという、最大の非合理と対峙している。僕の鋭敏すぎる聴覚が捉えていたあのオルゴールの音は、事件現場の物音などではなかった。それは、章の終わりを告げる、作者のペンが走る音だったのかもしれない。

僕の価値観は根底から揺らいでいた。犯人を捕まえ、罰するのではない。この物語を、「終わらせる」こと。それが、彼女をこの無限の死のループから解放する、唯一の方法なのだ。

僕は椿の手を握った。冷たく、震える手だった。

「大丈夫だ。僕が終わらせる。君がもう二度と殺されない、完璧な終幕を、僕が調律してみせる」

僕の言葉に、彼女は初めて顔を上げた。その涙に濡れた瞳の奥に、ほんのわずかな希望の光が灯ったように見えた。僕の役割はもう、傍観者でも探偵でもない。この狂った物語に介入し、結末を書き換える、共犯者だ。

第四章 きみがためのフィナーレ

壊れたオルゴールの音。あの不協和音の正体は、僕自身の記憶の奥底に眠っていた。それは、僕が調律師だった頃、最後まで完璧に修理することができなかった、唯一のオルゴールだった。そして、そのオルゴールは、僕が聴覚を失う原因となった事故現場にあったものだ。古い演奏会場の解体作業中に、落下してきた鉄骨から僕を庇ってくれた先輩。彼が大切にしていたのが、あのオルゴールだった。僕は助かったが、先輩は亡くなり、僕の耳には癒えない傷と、永遠に完成しないメロディの残響が残った。

後悔、罪悪感、無力感。僕はその全てに蓋をするように、音の世界から逃げ出し、この古書店に閉じこもった。静寂の中で、僕はいつしか、自分の手で物語を紡ぐようになっていた。完璧な世界、救われるべき人間が救われる、理想の物語を。

そうだ。茅野詩織も、水瀬遥も、小野寺美咲も、伊吹椿も……彼女たちは全て、僕がその後悔から無意識に生み出した、架空のヒロインだったのだ。

僕は、僕自身の「終わらせたくない」という願望によって、彼女をこの終わらない物語に閉じ込めていた。完璧な結末が見つからないからと、何度も彼女を殺しては蘇らせ、違う設定、違う性格を与え、理想の物語を求め続けていた。犯人は、僕自身の歪んだ創作欲だった。あのオルゴールの音は、僕が新たなページを書き始める合図……僕自身の罪の音だったのだ。

僕は店の奥から、埃をかぶった木箱を取り出した。中には、あの壊れたオルゴールが入っている。僕は椿……いや、僕が生み出した全ての彼女たちの魂を宿した、その少女に向き直った。

「君を、この物語から解放する」

僕は告げた。彼女は何も言わず、ただ静かに頷いた。その表情は、詩織の儚さと、遥の強さと、美咲の明るさと、椿の繊細さが、全て溶け合ったような、不思議な微笑みを浮かべていた。

僕はオルゴールを手に取り、店の外へ出た。そして、あの路地裏の石畳に、力一杯叩きつけた。木製の筐体が砕け散り、内部の機械がむき出しになる。僕はさらに、近くにあった石を拾い上げ、メロディを奏でるはずだった櫛歯を、完全に破壊した。

ガシャン、という耳をつんざく破壊音と共に、僕の世界から一切の音が消えた。完全な静寂。そして、世界が白い光に包まれていく。彼女の姿が、光の粒子となって溶けていくのが見えた。

「ありがとう、音無さん」

最後に聞こえたのは、彼女たちの声が重なり合った、美しい和音だった。

気がつくと、僕は古書店の椅子に座っていた。窓から差し込む光は、いつもの西日だ。全ては、長い夢だったのかもしれない。耳鳴りは消え、世界は穏やかな静寂に満ちている。

だが、カウンターの上には、一枚の押し花の栞が置かれていた。詩織が好きだと言っていた勿忘草、遥を思わせるアネモネ、美咲のようなガーベラ、そして椿に似た白詰草。彼女たちがそれぞれ好きだった花々を束ねたような、不思議な栞。

彼女はもういない。僕の終わらない物語は、ようやく幕を下ろした。だが、彼女たちが僕に教えてくれた、物語を「終わらせる」ことの痛みと勇気は、確かにこの胸に残っている。

僕はペンを取った。

新しい物語を、書き始めるために。

今度こそ、きちんと「結末」のある物語を。