第一章 蒼い刻印の目覚め

暗い。何も見えない。

視覚の次に嗅覚が目覚める。鼻腔をくすぐる、鉄と土、そしてわずかな甘い腐臭。次に聴覚。遠くでサイレンの音がかすかに響き、鼓動がやけに大きく聞こえる。

瞼が重い。必死にこじ開けると、視界に飛び込んできたのは、赤と黒の混沌だった。

血だ。

全身の毛穴が開くような嫌悪感と共に、視線はゆっくりと、足元に横たわる「何か」を捉えた。

男が倒れている。いや、男の「死体」が。

その男は、信じられないほど、自分に酷似していた。

黒い髪、鋭い顎のライン、閉じられた瞼の奥に宿っていたであろう、冷たい光。まるで鏡に映った自分自身が、死に化粧を施されて横たわっているかのようだ。

心臓が激しく脈打つ。喉から絞り出そうにも声が出ない。

脳裏を嵐が駆け巡る。何があった? どこだ、ここは? 私は誰だ?

記憶が、真っ白な霧の向こうに隠されている。辛うじて思い出すのは、「時雨朔」という自分の名前と、「元刑事」という過去の肩書きだけだった。

そこは廃工場の一角だった。錆びついた鉄骨が不気味な影を落とし、壁には意味不明な数式や記号が煤けたチョークで書き殴られている。

はっと、自分の手に違和感を覚えた。握りしめられた掌には、掌よりもひと回り小さな、銀色の金属製の卵型デバイス。表面には、細かく繊細な模様が刻まれ、中央には青白い光を放つ小さな窓がある。その光は、ゆっくりと明滅し、まるで生きているかのように見えた。見覚えのない、しかしひどく馴染む感触。

デバイスの窓が明滅するたび、微かな振動が伝わってくる。その振動は、脳の奥底にある記憶の扉を叩くかのように、不規則なリズムを刻んでいた。

ふと、周囲の空気が変わったことに気づく。サイレンの音が明確になり、複数の足音が近づいてくる。

「見つけたぞ!」

鋭い声が響き、閃光が視界を焼いた。

警察だ。制服姿の男たちが、こちらに銃を構えている。その視線は、憎悪と疑念に満ちていた。

「動くな! 手を上げろ!」

彼らの眼差しが自分ではなく、自分の足元にある死体、そして自分の手に握られたデバイスに注がれているのを感じた。

彼らの視線の先には、まるで自分自身が、殺人の証拠を握りしめているかのような構図がある。

時雨朔の記憶は、依然として真っ白なままだ。しかし、目の前の光景は、彼が「犯人」であると雄弁に物語っていた。

だが、心の奥底で、彼は叫んでいた。違う、俺じゃない。

この青い光を放つデバイスが、何かを知っている。あるいは、彼自身が何かを隠している。

自分と瓜二つの死体。意味深なデバイス。そして、空白の記憶。

時雨朔の新たな日常は、この血塗られた廃工場で、あまりにも異様な形で幕を開けたのだった。

第二章 歪む追憶の断片

取り調べは苛烈を極めた。

「被害者の身元は、お前と同じ時雨朔。指紋、DNA、全て一致する。年齢も同じ。一体どういうことだ、時雨?」

刑事の詰問に、朔は言葉を返すことができない。

「俺は……俺は覚えていない」

「しらを切る気か。現場からお前の指紋しか出てこない。凶器も見つからない。だが、この血の量は……」

朔の視線は、手から取り上げられた銀色のデバイスへと向かう。警察はそれを「奇妙な遺留品」として保管していたが、朔にはそれが事件の鍵だと確信があった。青い光は消え、ただの無機質な塊にしか見えない。

無実を主張する根拠が何もないまま、朔は一時的な精神鑑定のために留置所から隔離病棟へと移された。そこで、わずかな猶予が与えられた。

独房で、朔は失われた記憶の断片を必死に手繰り寄せようと試みた。

「時雨朔、元刑事」。その事実だけは、確固としてあった。だが、なぜ刑事を辞めたのか、誰が親しい人間だったのか、何も思い出せない。

しかし、デバイスの青い光を思い出すと、頭の奥で何かが囁く。

『時間を…遡れ…』

声なのか、思考なのか、幻聴なのか。

数日後、病棟の庭で散歩が許された。古い新聞が落ちていた。何気なく手に取ると、社会面の隅に小さな記事が載っていた。

『██年、都内連続不審死事件、未解決のまま』

被害者は皆、奇妙な金属製のデバイスを握りしめていたと記されていた。そのデバイスは、朔が手にしていたものと酷似していた。そして、被害者たちの顔写真が載っていた。

それは、朔自身だった。

しかし、写真に添えられた名前は、時雨朔ではない。一人目は「佐倉健吾」。二人目は「黒崎祐介」。三人目は「藤原瞬」。

だが、顔は間違いなく、朔の顔だった。年齢も、記事によって数年単位で異なっていた。

この世には、自分とそっくりな人間が何人も存在するのか? それが連続不審死事件の被害者?

朔は混乱した。自分の記憶は、現実と乖離していく。

夕食の際、監視の目を盗み、同室の高齢の患者から古い週刊誌を借りた。そこには、都内で頻発する「時間差殺人」の特集が組まれていた。被害者は過去の自分、あるいは未来の自分であるかのように見え、犯人は常に特定されず、証拠はまるでトリックのように霧散するという。

『時間の螺旋』

その言葉が、朔の脳裏を貫いた。

その夜、夢を見た。青い光が満ちる空間で、見知らぬ研究者が何かを叫んでいる。『失敗だ!』『因果律が…!』。そして、もう一人の自分らしき人物が、怯えた顔でデバイスを握りしめている。

夢の中で、彼が叫ぶ声が聞こえた。

「朔…お前が…止めろ…!」

目が覚めた時、枕元には、小さな青いガラスの欠片が落ちていた。まるで、デバイスの窓の一部が剥がれ落ちたかのように。それは病棟のどこにも存在しない、異質な物質だった。

朔は震えた。自分は、ただの容疑者ではない。この事件に深く、あまりにも深く関わっている。この「歪む追憶」こそが、真実への道標なのだと。

第三章 時間の因果律の転倒

青いガラスの欠片は、朔の手のひらに乗せると、微かな熱を帯びるように感じられた。それは、デバイスの「心臓」のようなものだと直感した。この欠片が、失われた記憶の、そして事件の真実に繋がる鍵。

朔は、その小さな破片を握りしめ、自分自身の空白の過去と、目の前の奇妙な事件を結びつけるための思考を巡らせた。

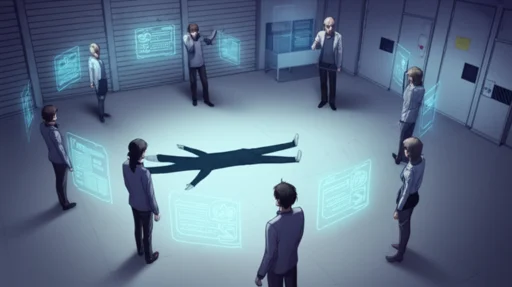

翌日、朔は病院の図書室で、科学雑誌の古いバックナンバーを見つけた。その中に、「時間干渉に関する倫理と危険性」という特集記事があった。記事には、政府の極秘研究機関「クロノス計画」についての噂が書かれていた。時間軸を超えた情報伝達、あるいは物質移動の可能性を探る研究。そして、その失敗が引き起こしたとされる「因果律のねじれ」について警告されていた。

記事に挿入された小さな写真に、朔は目を奪われた。それは、見慣れない研究員たちが写る一枚だった。その中のひとり、若き日の自分によく似た男が、朔が手にしていたデバイスと同じものを持っていた。記事には「時雨朔博士」と記されていた。

「嘘だろ…」

朔の全身に冷たい汗が流れた。記憶を失う前の自分は、刑事ではなく、科学者だったのか? しかも、時間に関する禁断の研究に携わっていた?

その夜、再び夢を見た。今度は鮮明だった。

自分は研究室にいた。目の前には、巨大なタイムマシンらしき装置が稼働している。青白い光が室内に満ち、耳をつんざくような作動音が響く。

隣に立つ、老いた自分がいた。白衣を纏い、顔には深い皺が刻まれているが、その瞳は朔と同じ光を宿していた。

『朔よ、よく聞いてくれ』老いた自分が語りかける。『我々は失敗した。過去を変えようとした結果、因果律が致命的にねじれた。お前が見た「連続不審死事件」は、その結果だ。異なる時間軸に存在する、同じ「時雨朔」が、過去の行動の報いとして、未来の自分に殺されている』

朔は息を呑んだ。

『お前は、このデバイスを使って、未来の破滅的な事象を防ぐために、ある重要な情報を過去に送ろうとした。しかし、その過程で、時間軸のゆがみが生まれた。この「青い刻印」は、そのゆがみの痕跡だ』

老いた朔が、手に持っていたデバイスを朔に渡そうとする。それは、朔が廃工場で握りしめていたものと全く同じだ。

『お前は、今、二つの時間軸に同時に存在している。過去の自分を殺した犯人として追われながら、同時に未来の自分によって殺される運命にある。あの廃工場で死んでいたのは、お前の「少し先の未来の姿」だ。その遺体に残された血痕は、お前が過去の自分を殺すための、あるいは未来の自分が自分を殺すための…いや、そうではない。それは、お前自身が、この悲劇的な時間ループを断ち切るために残した、最後のメッセージなんだ』

老いた朔の顔が、苦痛に歪む。

『私を…殺せ。そうすることでしか、この因果律は元に戻らない。だが…それだけでは…』

老いた朔は、デバイスの青い窓を指差した。『このデバイスには、ある「最終情報」が隠されている。それは、過去に送られるべき情報だ。私が、いや、未来のお前が過去に送るべきだった、最も重要な情報。それだけが、この因果律を正す唯一の方法だ』

夢の中で、廃工場での光景がフラッシュバックする。死体。そして、自分の手にあるデバイス。

「俺が…俺を殺した…?」

夢はそこで途切れた。

朔はベッドで跳ね起きた。心臓が張り裂けそうなほど激しく脈打つ。

夢の中の老いた自分の言葉が、現実の全てのパズルのピースを繋ぎ合わせた。

朔は「犯人」として追われているのではない。彼は、時間という名の巨大な監獄に囚われた、自己完結型の悲劇の主人公なのだ。そして、この悲劇を終わらせるための唯一の鍵が、彼の失われた記憶と、手の中の青いガラスの欠片に隠されている。

第四章 因果の円環、最後の選択

朔は病院を脱走した。守衛の目を掻い潜り、薄暗い裏道を駆け抜ける。目指すは、夢で見た研究室、あるいはそこにつながる手掛かりが残されているであろう、過去の自宅だった。

自分が元刑事であるという記憶は、この行動力を与えてくれた。同時に、元科学者としての知識が、失われた記憶の断片と結びつき、新たな直感を呼び覚ましていた。

自宅は、予想通り、廃墟と化していた。しかし、地下に秘密の研究室があることを、朔は鮮明に思い出せた。

鉄格子を壊し、埃っぽい階段を降りる。そこには、夢で見た巨大な装置の残骸と、無数のデータディスク、そして古い研究日誌が散乱していた。

日誌を開くと、そこには「時雨朔」という署名があった。それは、紛れもなく自分の筆跡だった。

日誌には、過去の自分が「クロノス計画」の中心人物として、時間に関する研究を進めていた記録が綴られていた。

『未来の自分から、人類滅亡の危機に関する情報が断片的に送られてきた。それを完全に理解し、過去に正確な情報を送り返すためのシステムを構築している。だが、因果律のねじれが発生し始めた。過去の私が、未来の私を殺すという奇妙な現象が報告されている。これは、未来からの情報が過去の私を狂わせ、私自身が破滅のトリガーになることを意味するのか?』

ページをめくるごとに、朔の記憶が急速に蘇っていく。

全てが繋がった。

廃工場で死んでいた「時雨朔」は、日誌に記された「未来の私を殺す」ためのトリガーを引き、因果律のねじれによって出現した、もう一人の自分だった。そして、廃工場で朔が握っていたデバイスは、本来、未来の自分から過去の自分へ、破滅を防ぐための「最終情報」を伝えるためのものだった。

しかし、その情報が完全に伝わる前に、時間軸のゆがみが、過去の朔(すなわち、現在の朔自身)を「犯人」として出現させた。

朔は、自分が過去に未来から受け取った情報を誤解し、因果律をさらに複雑にしてしまった「元凶」であることを悟った。

そして、日誌の最後のページには、震えるような文字でこう書かれていた。

『私を殺せ。それだけが、この悲劇を終わらせる唯一の方法だ。このデバイスの青い刻印は、そのトリガーだ。しかし、ただ殺すだけでは意味がない。私が死ぬことで、このデバイスの「最終情報」が活性化し、正しい時間軸へ送られるのだ。私を殺す者が、次の「時雨朔」となり、再びこの円環に囚われるだろう。だが、他に道はない。未来を救うためには、誰かがこの犠牲を払わねばならない』

それは、未来の自分が、過去の自分に宛てた、悲痛な願いだった。

「私が私を殺す…それが、未来を救うため…」

朔は、青いガラスの欠片をデバイスの欠けた部分に嵌め込んだ。すると、デバイスは再び青く輝き始め、中央の窓に、意味不明な数式と記号が次々と浮かび上がった。それは、夢で見た研究室の壁に書き殴られていたものと同じだった。

そして、朔の頭に、完璧な情報が流れ込んできた。人類を救うための、ただ一つの方法。それは、ある特定の時期に、特定の行動をしなければならないという、詳細な指示だった。

だが、その指示の最後には、こう記されていた。

『その行為を終えた後、お前は、別の時間軸の「時雨朔」によって殺されるだろう。その死は、次の「時雨朔」に、このデバイスを託すための儀式だ』

朔は青いデバイスを強く握りしめた。

自分の運命は、すでに決まっていた。事件の犯人は、自分自身であり、被害者も自分自身。そして、この悲劇的な自己完結型のループは、未来を救うための、誰かが受け継がねばならない犠牲だった。

朔の心に、深い悲しみと共に、静かな覚悟が宿った。

第五章 蒼い希望の螺旋

朔は、手に入れた「最終情報」に従い、人類を滅亡の危機から救うための行動を終えた。それは、かつて自分が刑事として培った直感と、科学者として培った知性が融合した、精密かつ危険なミッションだった。

街はいつも通りの喧騒を取り戻し、人々は何も知らないまま日常を送っている。しかし、朔の心には、未来を救ったという静かな達成感と、迫り来る運命への寂しさが共存していた。

夜、人気のない廃工場の片隅。

朔は、青い光を放つデバイスを手に、古い壁に寄りかかっていた。空には満月が冷たく輝き、錆びた鉄骨の影が長く伸びている。

遠くから足音が聞こえる。ゆっくりと、しかし確実に近づいてくるその足音は、朔にとって懐かしく、そして恐ろしいものだった。

やがて、影の中から一人の男が現れる。

その男は、かつて朔が廃工場で発見した、死体に酷似していた。いや、それは、まさに数日前の「自分自身」だった。憔悴しきった顔、混乱の瞳。

その男の手には、青いデバイスが握られている。

「お前…なのか?」

男の声が震えている。

朔は微笑んだ。それが、自分の最後となる微笑みだと分かっていたからだ。

「ああ。私が、お前だ」

男の瞳に、激しい動揺と、そしてわずかな記憶の光が灯る。

「なぜ…なぜこんなことを…」

朔は、手に持っていたデバイスを男に向かって差し出した。

「未来を救うために。そして、この悲劇の連鎖を、希望の螺旋に変えるために」

男の顔が、わずかに理解の色を帯びる。朔の言葉の真意を、彼の中の何かが捉え始めたのだろう。

朔は、ゆっくりと目を閉じた。冷たい風が、彼の頬を撫でる。

彼は、記憶を失った元刑事として目覚め、自分自身が犯人であり被害者であるという究極の真実を知った。そして、その運命を受け入れ、未来を救うために行動した。彼の内面は、かつての混乱と絶望から、静かな覚悟と深い慈愛へと変化していた。

銃声が響き渡る。

朔の体から力が抜け、その場に崩れ落ちた。彼の握りしめていたデバイスは、地面に落ち、青い光を強く放った後、ゆっくりと明滅を止めた。

男は、崩れ落ちた朔を見つめ、膝から崩れ落ちた。彼の手のデバイスもまた、青い光を強く放ち、そして明滅を止めた。

廃工場には、再び静寂が訪れる。ただ、青いデバイスの残光が、かすかな希望のように瞬いているだけだった。

事件は解決した。だが、それは新たな「始まり」に過ぎないのかもしれない。

どこかで、また一人の「時雨朔」が、血と青い刻印の謎の中で、目覚めるだろう。

その螺旋の先に、本当に人類が望む「未来」があるのか。

蒼い光だけが、その問いに、微かに瞬くように応えていた。