第一章 薄明の幻影

その日、カナタはいつものように、使い古されたカメラを肩に提げ、かつて幼い妹とよく遊んだ公園を訪れていた。夕陽がレンガの小道に長く影を落とし、ブランコが寂しそうに風に揺れている。ここに来ると、いつも胸の奥が締め付けられる。八年前、たった一つの不注意から、妹のミオをこの公園で失って以来、彼の世界は色褪せた写真のようにモノクロだった。写真家として生きる彼にとって、その色褪せこそが現実だったのだ。

夕焼けが最も鮮やかな、光と影の境界線が曖昧になる「薄明」の時間だった。ベンチに腰を下ろし、カナタはシャッターを切る。レンズ越しに見る世界は、今日もどこか遠い。その時、視界の隅に、ゆらりと揺らめく半透明な影が映った。ハッとしてレンズから目を離すと、そこには薄い光を纏った、小さな子供の姿があった。それは幼いミオの面影を宿しているように見えたが、同時に誰でもない存在のようでもあった。実体があるようで、ない。まるで揺れる熱気のように、輪郭がぼやけている。

息をのんで見つめていると、その影はゆっくりとカナタの方へ近づいてきた。そして、まるで彼の手を引くかのように、僅かに開いた掌を差し出した。カナタの心臓が激しく脈打つ。幻覚か? 疲れからくる錯覚か? しかし、その影から放たれる、微かに温かい、懐かしいような感情の波が、カナタの心を揺さぶった。彼は吸い寄せられるように手を伸ばし、その半透明な小さな掌に触れた。

指先が触れた瞬間、冷たいような、温かいような、不思議な感覚が走った。と同時に、脳裏に刻まれていたはずのある記憶が、まるで古いフィルムが燃え尽きるように、音もなく消え去った。――何かが、消えた。だが、それが何だったのか、思い出せない。

「あっ…」

掌に残ったのは、何も掴んでいない空虚な感覚だけだ。だが、確かに何かが失われた。漠然とした恐怖がカナタを襲う。彼は慌てて、自分の人生で最も古い記憶から辿ろうとした。初めてカメラを手にした時のこと、写真家を志した日のこと。――だが、最も鮮烈だったはずの、あの喜びと感動の源泉が、心から抜け落ちていた。自分がなぜ写真家になったのか、その理由が思い出せない。ただ、漠然と「写真が好きだったから」という結論だけが残っている。それはあまりにも空虚だった。

カナタは震える手でカメラを握りしめた。半透明な子供の姿は、いつの間にか消え去っていた。夕焼けはさらに深く、世界は一層暗い藍色に染まり始めていた。心にぽっかりと開いた穴。それは、ミオを失った時とはまた違う、新たな喪失の痛みだった。彼は恐怖に打ち震えながらも、あの影が発していた、甘く切ない「何か」の正体を知りたいという、抗いがたい衝動に駆られていた。

第二章 記憶の痕跡

消え去った記憶の穴を抱え、カナタは残像の正体を探し始めた。図書館の古い文献、民話、都市伝説のウェブサイト。しかし、それらしい記録は見つからない。諦めかけたある日、街の片隅にある小さな喫茶店で、彼は再び「残像」と遭遇した。それは若い男女が向かい合う、幸せそうな姿だった。彼らは笑い合い、そして指先が触れ合った。カナタは立ちすくんだ。店を出た男女が去った後、あの半透明な影は、店の奥にある使い古されたテーブルの前に、ゆらりと姿を現した。

そこから放たれるのは、温かく、しかし少し切ない「愛」の感情。カナタは恐怖を抱きながらも、その感情に魅了された。そして、再び誘われるように手を伸ばし、その透明な影に触れてしまった。今度は、鮮やかな卒業式の記憶が消えた。友との抱擁、未来への希望に満ちた高揚感。それらが跡形もなく消え失せ、残ったのは「卒業した」という事実だけだ。

「触れるたびに、記憶が消える…」

彼は理解した。そして、この現象が、過去の強い感情、特に後悔や愛情が特定の場所と時間で実体化する「思念の残像」であることを、漠然とではあるが悟った。その残像は、人々の心に残された感情のしずくが、長い時間をかけて形になったものなのだ。

カナタは恐怖に震えながらも、残像に惹かれ続けた。それは失った記憶の穴を埋めるかのように、彼の心を掻き立てた。彼は街中を歩き回り、残像が現れる場所を探し始めた。寂れた路地の片隅、古い劇場の舞台、賑やかな祭りの跡地。残像は様々な感情をまとっていた。深い悲しみ、溢れる喜び、叶わなかった願い、そして純粋な愛情。触れるたびに、彼の記憶は少しずつ、しかし確実に削られていった。初めての一人旅の感動、両親との家族旅行の記憶、愛犬との出会いの瞬間…。

しかし、記憶が消えるごとに、カナタは奇妙な変化を感じていた。失われた記憶の代わりに、残像が放つ感情の「意味」が、より深く理解できるようになったのだ。ある残像は、戦火で離れ離れになった恋人たちの後悔を語り、またある残像は、幼い子供が初めて拾った小石への無邪気な喜びを伝えてきた。カナタは、それらの感情を写真に収めようと試みたが、レンズにはその姿が写ることはなかった。それでも彼はシャッターを切り続けた。記憶は薄れても、心に残る感情の余韻を、写真の中に封じ込めようと。それは彼にとって、単なる被写体ではなく、失われた自身の記憶と、世界中の人々の感情の繋がりを感じる唯一の手段だった。

彼の写真には、以前にはなかった深みが宿り始めた。被写体の背後にある、目に見えない感情の輝きを捉えるかのような写真。彼の作品は評価され始めたが、カナタ自身は、その評価に空虚さを感じていた。彼に残された最も大切な記憶は、妹ミオとの思い出だけだった。それだけは、何があっても失いたくないと、彼は心の底から願っていた。

第三章 残像の真実

カナタは、自身の記憶が薄れていくことに恐怖を感じながらも、残像との接触を止められなかった。それはまるで、禁断の果実のような魅力があった。彼は残像から、人の心の奥底にある純粋な感情を受け取り、その代償として自らの記憶を支払う。この奇妙な交換が、いつしか彼の日常となっていた。

しかし、彼の内なる警告システムが悲鳴を上げた。残像に触れるたび、ミオとの思い出が、まるで砂で作られた城のように、少しずつ崩れていくのを感じる。妹の笑顔、声、共に過ごした温かい日々が、曖昧な輪郭になりつつあった。次に残像に触れたら、きっと「妹との最後の約束」を忘れてしまうだろう。それは、事故の直前、ミオが彼に何かを伝えようとしていた、あの瞬間の記憶だった。

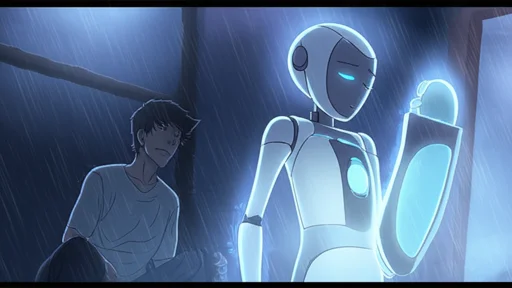

ある雨上がりの夕暮れ。カナタはいつもの公園のベンチに座っていた。湿った土の匂い、遠くで子供が遊ぶ声。その時、彼の目の前に、これまで見たどの残像よりも鮮やかで、同時に最も悲しい光を放つ残像が現れた。それは、幼いミオの姿をしていた。半透明なその手には、泥で汚れた、しかし大切な何かを握っている。そして、その表情は、カナタに何かを伝えようと、必死に口を開こうとしているように見えた。

心臓が締め付けられる。それは、事故の直前、ミオがカナタに何かを伝えようとしていた、まさにあの瞬間の残像だった。他の残像とは異なり、その光はカナタ自身に強く引き寄せられているように感じられた。それは、カナタが長い間、心の中に抱き続けてきた、あの日の後悔と愛情が具現化したものだった。

カナタは震える手で、その残像に触れようとした。触れれば、ミオの最期の言葉、最期の想いを知ることができるかもしれない。だが、同時に、それが彼の最も大切な記憶、つまり「妹との出会い、妹がいたことそのものの記憶」を消し去ることを意味するだろう。彼の頭の中で、様々な記憶の断片が走馬灯のように駆け巡った。ミオが初めて彼の名前を呼んだ日、二人で秘密基地を作った日、そして、あの公園で別れた最後の日…。

指先が、あと一ミリで残像に触れるというその瞬間、カナタの脳裏に、まるで稲妻が走ったかのような閃きが訪れた。この残像は、他人の感情のしずくではない。これは、**自分自身が創り出した残像**なのだ。ミオを失った後、カナタが「あの時、ミオが何を言いたかったのか」という後悔と、彼女への深い愛情を抱き続けた結果、それが長い時間をかけて、形となったものだった。この残像に触れることは、彼自身の心の一部を消し去るに等しい。そして、妹の存在そのものまで、彼の意識から消してしまうだろう。

カナタは、残像に触れる手を止めた。彼の心は激しく揺れ動いた。妹の最期の想いを知るか、それとも妹がいたという記憶を守るか。究極の選択が、彼に突きつけられた。雨上がりの夕暮れの中、ミオの残像は、ただ静かに、カナタを見つめ返していた。そこには、言葉にならないほどの深い愛情と、そして、彼への優しい呼びかけが込められているようだった。

第四章 永遠の約束

カナタは、震える手でカメラをそっと置いた。彼は知っていた。この残像に触れれば、彼の中から妹の記憶は完全に消え去るだろう。しかし、同時に、彼はミオが最後に伝えたかった、純粋な感情の核に触れることができる。記憶を失うことは、自己の一部を失うことだ。だが、その残像が持つ「感情」は、彼が探し求めていた、世界を色付けする「光」そのもののように思えた。

彼は決意した。恐怖よりも、ミオの最期の想いを受け止めたい。それが、これまでの喪失の連鎖の終着点であり、新たな始まりになる予感がした。カナタは再び、そっと残像に手を伸ばした。今度は迷いなく、その半透明な掌を包み込んだ。

触れた瞬間、温かい光がカナタの全身を包み込んだ。それは、言葉や形を超えた、純粋で絶対的な「愛」の感情だった。ミオの最後の言葉は、驚くほど単純で、そして全てを包み込むようだった。「カナタ兄ちゃん、ありがとう。ずっと、大好きだよ。」その声は、音としてではなく、魂の奥底に直接響くような、優しい響きを伴っていた。

光が消えた後、カナタの心から、ミオの具体的な記憶は跡形もなく消え去っていた。妹の顔も、声も、共に過ごした日々も、何も思い出せない。自分がなぜこの公園に来ていたのかも、なぜこれほど胸が締め付けられるのかも、もはや理解できない。しかし、彼の魂の奥底には、決して消えない「愛された感覚」と「愛した記憶」、そして、世界がまるで鮮やかな色彩を取り戻したかのような、温かい光が満ちていた。それは、失った記憶の代わりに得た、目には見えない、しかし確かな「感動」だった。

カナタは、記憶を失いながらも、穏やかな笑顔でベンチから立ち上がった。彼の目に映る世界は、以前とは全く異なっていた。木々の葉一枚一枚が、風に揺れる草花の色彩が、人々の表情の一つ一つが、これまで感じたことのないほどの輝きを放っていた。彼は無意識のうちに、再びカメラを構える。レンズの先に捉えられたのは、夕焼けに照らされた公園の、ごくありふれた風景だった。しかし、その写真には、以前にはなかった、目に見えない「心の光」が宿っているように感じられた。それは、失われた記憶の代わりに彼が得た、人々の感情の深淵を捉える新たな力だった。

カナタは、もうミオの記憶を持っていない。だが、彼の心には、ミオの純粋な愛と感謝の感情が、永遠のしずくとして刻まれていた。彼は知った。記憶は移ろいゆくものだが、感情や愛は形を変えて永遠に存在し続けるのだと。彼の撮る写真は、もはや単なる風景や人物の記録ではなかった。それは、記憶の海に浮かぶ感情のしずくを拾い集め、人々の心に深く響く感動の光を映し出す、新たな芸術へと昇華していた。彼の瞳には、世界への新たな愛が宿っていた。