第一章 共有される痛み

その痛みは、いつも唐突に僕、水野 蒼(みずの あお)の身体を貫いた。

月曜日の数学の授業中、シャーペンを握る右手に、まるで熱した鉄の棒を押し当てられたかのような激痛が走った。僕は「うっ」と短い悲鳴を漏らし、ペンを取り落とす。カラン、と乾いた音が静寂な教室に響き、数人のクラスメイトが訝しげにこちらを振り返った。僕は慌てて手をさするが、そこには火傷の痕ひとつない。ただ、幻のように焼き付いた痛みの残滓が、皮膚の下でじくじくと疼くだけだ。

原因は分かっている。この痛みは僕のものではない。月島 陽葵(つきしま ひまり)のものだ。

僕と陽葵は、物心ついた頃から奇妙な繋がりを持っていた。僕たちが「共感覚性同期」と呼んでいる、互いの五感を共有してしまう特異体質。陽葵が転んで膝を擦りむけば、僕の膝にも同じ箇所に生々しい痛みが走り、僕が熱いお茶で舌を火傷すれば、陽葵は悲鳴を上げて口を押さえる。喜びや楽しさといった感情も薄ぼんやりと伝わるが、なぜか「痛み」だけは、驚くほど鮮明に、寸分違わず同期するのだ。

だから僕は、自分自身が傷つかないように生きることを信条としてきた。体育の授業はいつも見学。自転車の乗り方も覚えず、刃物を使う調理実習は全力で避ける。すべては、陽葵に余計な痛みを与えないため。僕にとって、それは陽葵との友情を守るための絶対的な儀式だった。

だが、最近の陽葵は少し違った。彼女から伝わってくる痛みの頻度が、明らかに増えているのだ。先週は指先を潰したような鈍い痛み。三日前は肩から滑り落ちるような筋繊維の痛み。そして今日の、右手への焼けるような痛み。

「陽葵、また何かやってるの?」

放課後、僕は教室でカバンに教科書を詰める陽葵の隣に立ち、彼女の右手を見つめた。白魚のように細い指には、絆創膏が痛々しく巻かれている。

「ん? ああ、これね。ちょっと工作でヘマしちゃって」

陽葵は悪戯っぽく笑い、絆創膏が巻かれた手をひらひらと振った。その笑顔はいつも通り太陽みたいに明るいのに、僕の胸には小さな棘が刺さった。嘘だ。その工作とやらで、あんな鉄が焼けるような痛みはしない。

「危ないことはやめてって、いつも言ってるだろ」

「ごめんごめん。もうしないから」

軽い謝罪の言葉は、僕の不安を拭うにはあまりにも無力だった。陽葵は何かを隠している。僕たちの友情の根幹であるはずの「痛みの共有」を、彼女は軽んじ始めているのではないか。僕の知らない場所で、僕の知らない何かのために、彼女は傷ついている。その事実が、じわりと僕の心を孤独の色に染めていった。

第二章 秘密の天文台

陽葵の秘密を探るため、僕は彼女を尾行することにした。罪悪感はあったが、それ以上に、僕たちの間に生まれた見えない壁の正体を突き止めたいという思いが勝った。

陽葵の足取りは、学校の裏手にある、今は使われていない旧理科棟へと向かっていた。さらにその奥、蔦の絡まる急な坂道を登った先にある、古びたドーム型の建物。町で唯一の、閉鎖された天文台だ。子供の頃、陽葵と二人で忍び込んでは、埃っぽい暗闇の中で星の話をした、僕たちの秘密基地だった場所。

錆び付いた鉄の扉に、陽葵は慣れた手つきで鍵を差し込み、中へと消えていく。僕はしばらく待ってから、そっと扉に近づいた。幸いにも鍵はかかっておらず、隙間から中を窺うことができた。

ひんやりとしたドームの中央には、巨大な天体望遠鏡が鎮座していた。その麓で、陽葵が作業着姿で何かの機械部品を懸命に磨いている。傍らには工具箱が広げられ、油と金属の匂いが微かに漂ってきた。右手の絆創膏は新しいものに替えられている。僕が今日感じた痛みは、この作業中に負ったものなのだろう。

なぜ、たった一人で? なぜ、僕に黙って?

疑問が次々と湧き上がってくる。陽葵は時折、顔をしかめて腕をさすっていた。その瞬間、僕の腕にもまた、疼くような痛みが走る。彼女は僕に痛みを共有させながら、平気な顔で秘密の作業を続けているのだ。

数日間、僕は彼女の行動を観察し続けた。陽葵は毎日、天文台に通っては、巨大な望遠鏡の修復作業に没頭していた。そのたびに、大小さまざまな痛みが僕の身体を襲った。ネジを締めようとして滑らせた工具が脛に当たった衝撃。重い部品を持ち上げて軋む腰の痛み。溶接の火花が散ったのか、チリリと焼ける皮膚の感覚。

ある日、僕は耐えきれなくなり、薬局で「感覚遮断薬」という非合法に近い薬の噂を調べ始めた。強い鎮痛作用と共に、神経伝達を鈍らせることで、僕たちの同期を一時的に遮断できるかもしれない、という淡い期待を抱いて。陽葵が僕たちの絆をないがしろにするのなら、僕の方から断ち切ってやる。そんな歪んだ復讐心すら芽生え始めていた。僕たちの友情は、彼女の秘密によって、音を立てて崩れようとしていた。

第三章 反転する世界

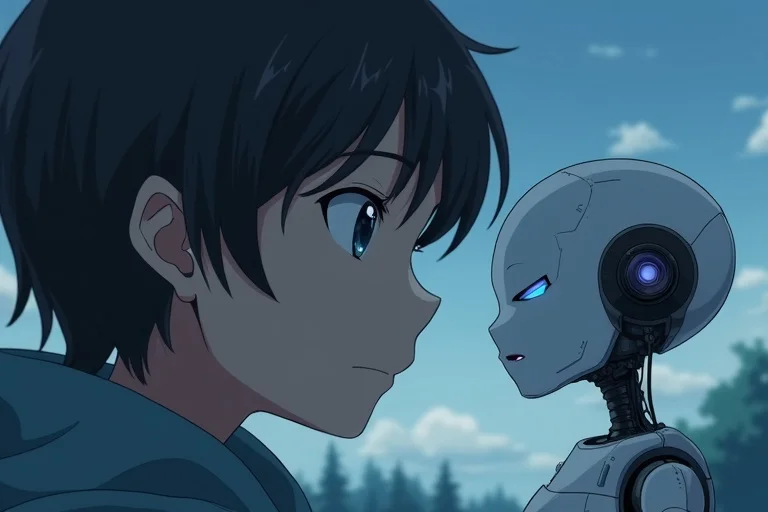

決着をつける日だった。僕は天文台の扉を、今度は隠れることなく、真正面から開いた。ギィ、と重い金属音が響き、作業の手を止めた陽葵が驚いた顔で僕を見た。

「蒼……どうしてここに」

「どうして、じゃないだろ。説明してくれよ、陽葵。どうして僕に嘘ついて、一人でこんな……!」

僕は陽葵の前に歩み寄り、散乱した工具や部品を指さした。僕の詰問するような声に、陽葵は悲しそうに目を伏せる。

「ごめん……言うつもりだったんだ。もう少し、形になったら」

「形? こんなに傷だらけになってまで、何がしたいんだよ! 僕に痛みが伝わるって分かってるだろ! それとも、もうどうでもよくなったのか? 僕たちのことなんて!」

感情が昂り、声が震える。僕の言葉は、僕自身が思っていたよりもずっと鋭く、冷たかった。

陽葵は何も言わず、ただ唇を噛み締めていた。その沈黙が、僕の怒りと孤独にさらに火を注ぐ。もう終わりだ。僕がそう思いかけた、その時だった。

「違う……」

陽葵が絞り出すような声で呟いた。

「蒼に伝わってた痛みは、私が作ったものじゃない」

「……は?」

意味が分からなかった。じゃあ、この数週間僕を苛んできた痛みは、一体何だったというんだ。

「痛いのは、蒼の方だよ」

陽葵の言葉は、静かなドームの中に吸い込まれていった。僕の頭は真っ白になった。

「私が感じてたの。蒼からの痛みを。最初は気のせいかと思った。でも、毎日続くから……。蒼、病院に行ったんでしょ? 先月。お母さんたちの話を、聞いちゃったんだ」

先月、僕はひどい眩暈と手足の痺れで病院に運ばれ、精密検査を受けていた。「原因不明の神経系の疾患。進行性で、有効な治療法はまだ見つかっていない」と、医師は両親に告げていた。僕はそれを、自分の部屋のドア越しに聞いていた。陽葵に心配をかけたくなくて、僕の痛みで苦しませたくなくて、ずっと隠し通してきた、僕だけの秘密だった。

「だから、私も痛いフリをしたの」

陽葵は、涙を堪えながら続けた。

「蒼が、自分の病気のせいで私を苦しませてるって、自分を責めちゃうと思ったから。だから、私が望遠鏡の修理で怪我してることにすれば、蒼は自分の痛みのこと、気にしないですむでしょ? 私が感じていたのは、全部、蒼の痛みだったんだよ。私が痛みに耐えている姿を見て、その痛みが蒼にフィードバックされてただけなんだ」

世界が、反転した。

僕が感じていた痛みは、陽葵が作ったものではなかった。僕の身体が発していた悲鳴を、陽葵が受け止め、その陽葵の苦しみが、僕に還ってきていただけだった。僕は陽葵を守っているつもりでいた。彼女を傷つけまいと、自分の人生からあらゆるリスクを排除してきた。それなのに、結局、僕自身が、彼女を最も苦しめる痛みの発生源だったのだ。

自分がどれほど愚かで、独りよがりだったのかを思い知った。陽葵は、僕の痛みを一人で抱え込み、僕を気遣うあまり、自分の身体を酷使してまで偽りの理由を作り上げていた。僕が友情の終わりを危惧していた間、彼女はたった一人で、僕たちの友情のすべてを守ろうとしてくれていたのだ。

「ごめん……ごめん、陽葵……」

涙が溢れて止まらなかった。僕はその場に崩れ落ち、嗚咽を漏らすことしかできなかった。

第四章 二人だけの星図

「なんで、望遠鏡なの?」

涙が枯れた頃、僕は静かに尋ねた。天文台の窓から差し込む月光が、陽葵の横顔を優しく照らしていた。

「覚えてる? 小学校の時、二人で丘の上から見た彗星。すごく綺麗だったよね」

陽葵は、巨大な望遠鏡を愛おしそうに見上げた。

「あの彗星、もうすぐまた地球に近づくんだって。この望遠鏡を直せば、きっと、もっとはっきり見える。蒼と一緒に、もう一度見たかったの。私たちの約束の星だから」

彼女の言葉が、僕の心の奥深くにじんわりと染み渡っていく。僕が自分の殻に閉じこもっている間に、陽葵は僕たちの未来を見ていた。痛みを乗り越えた先にある、輝く未来を。

「手伝わせてくれ」

僕は立ち上がり、陽葵の隣に並んだ。

「僕も、一緒に見たい。陽葵と」

陽葵は一瞬驚いたように目を見開いたが、すぐに、今までで一番優しい笑顔で頷いた。

「うん」

その日から、僕たちの役割は変わった。

僕はもう、痛みを避けるために生きるのをやめた。陽葵から工具の使い方を教わり、油にまみれながら、二人で望遠鏡の修理を進めた。病気がもたらす痛みは、相変わらず僕と陽葵の身体を不意に襲った。でも、もう一人ではなかった。痛みが来ると、僕たちは顔を見合わせ、黙って互いの手を握った。それは、苦しみを分かち合う儀式であり、二人で生きていることを確かめるための、何よりも強い絆の証だった。

僕の身体は少しずつ自由が利かなくなっていったけれど、心は不思議なほどに軽やかだった。陽葵を守るという呪縛から解き放たれ、痛みと共に生きる覚悟を決めた時、僕は初めて、本当の意味で陽葵の隣に立つことができたのだ。

約束の彗星が夜空を渡る日、僕たちは完成したばかりの望遠鏡の接眼レンズを、二人で覗き込んだ。漆黒の宇宙に、青白い光の尾を引く、壮麗な星の姿が浮かび上がる。

「綺麗……」

陽葵の呟きが、静かなドームに響いた。

その光が、僕たちの病を治してくれるわけではない。未来の不安が消え去るわけでもない。けれど、僕たちの瞳には、同じ星が映っていた。痛みを分かち合い、互いの弱さを受け入れ、それでも共に未来を見つめることを選んだ僕たちの、二人だけの星図が、そこには確かに広がっていた。

隣に陽葵がいる。それだけで、僕の宇宙は、どうしようもなく完璧だった。