第一章 既視感の闖入者

大学の屋上は、僕だけの聖域だった。灰色に塗り固められたコンクリートの世界で、唯一、空の青さを際限なく感じられる場所。講義の合間、昼食のパンを一人でかじりながら、都市の喧騒を遠い海鳴りのように聞く。それが、僕、水無月凪(みなづき なぎ)の日常だった。人との関わりは最小限。深い関係は、いつか失う痛みを知っているから、初めから作らない。それが僕の処世術だった。

その日も、僕はいつものようにフェンスに背を預け、空のグラデーションを眺めていた。不意に、背後から影が落ちる。

「やっと見つけた。探したんだぞ、ナギ」

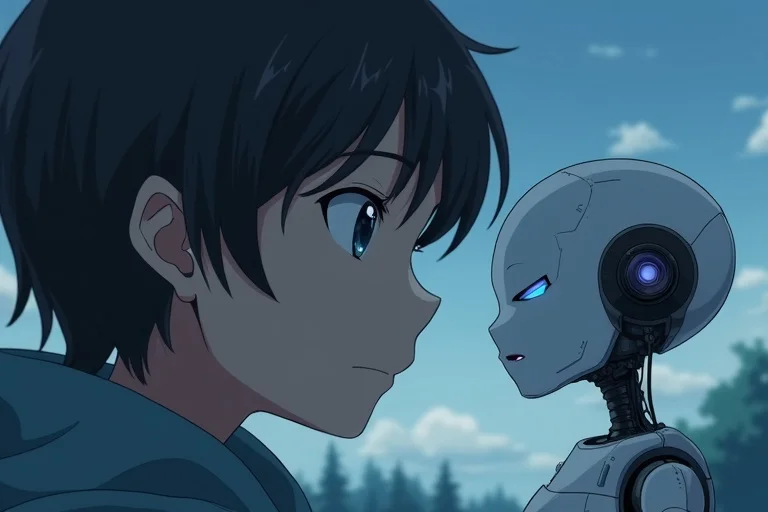

振り向くと、そこに一人の青年が立っていた。太陽をそのまま閉じ込めたような、明るい栗色の髪。人懐っこい犬のように細められた目。見覚えのない顔だった。なのに、彼の声は鼓膜を通り越して、心の奥にある古い記憶の弦を、ぽろりと弾いたような気がした。

「……誰ですか?」

僕の警戒心を溶かすように、彼はにかりと笑った。

「ひどいな、俺だよ、ハル。お前の親友だろう?」

ハル、と彼は名乗った。僕の記憶のどこを探しても、そんな名前の親友は存在しない。そもそも、僕に親友と呼べる人間などいなかった。怪訝な顔をする僕にお構いなしに、ハルは隣にどかりと腰を下ろした。

「相変わらず、ここのカツサンドはソースが濃いよな。お前、いつもからしを抜いてもらうの忘れるだろ」

彼は僕の手元にある、まだ一口しか食べていないカツサンドの袋を指差して言った。その通りだった。僕は驚きに言葉を失う。どうしてそれを知っている?

「それに、そんな風に空ばっかり見てると、首、痛くなるぞ。昔からの癖だよな」

次から次へと、僕しか知らないはずの、僕自身ですら意識したことのないような些細な癖を、彼は言い当てていく。まるで、僕の半生をすぐ隣で見てきたかのように。頭が混乱する。僕には、過去の特定の期間に関する記憶が、靄がかかったように曖昧な部分があった。もしかしたら、その失われた時間の中に彼がいたのだろうか。

「思い出せないか? まあ、いいさ。また今日から始めればいい。俺たちは、ずっと一緒なんだから」

ハルはそう言うと、僕の肩を軽く叩いた。彼の手に触れられた部分から、じわりと体温が伝わってくる。それは不思議なほど暖かく、僕がずっと忘れていた、あるいは求めていた温もりのように感じられた。この日から、僕の灰色の聖域に、陽だまりのような闖入者が居座ることになった。僕の孤独な日常が、静かに、しかし確実に覆されていく予感がした。

第二章 色彩を取り戻す世界

ハルとの日々は、まるでモノクロ映画に突然、極彩色が差し込まれたようだった。彼は僕を屋上から連れ出し、様々な場所に引っ張り回した。今まで一人で通り過ぎてきただけの雑踏。無機質なガラスの羅列にしか見えなかったショーウィンドウ。それら全てが、ハルと一緒だと意味を持ち始めた。

「ほら、ナギ。あの雲、ワニみたいじゃないか?」

「見てみろよ、あのショーケースのケーキ、宝石みたいだ」

彼は、僕が見過ごしてきた世界の輝きを、一つひとつ指差し教えてくれる。彼の隣にいると、空気の匂いが濃くなった。風の肌触りが優しくなった。世界はこんなにも鮮やかだったのかと、僕は何度も息をのんだ。

ハルに勧められて、古いフィルムカメラを始めた。ファインダーを覗くと、切り取られた世界はより一層、美しく見えた。僕は夢中でシャッターを切った。ハルの屈託のない笑顔。街角の猫のあくび。夕陽に染まる鉄塔のシルエット。僕の写真は、次第に光と色で満たされていった。

しかし、友情が深まるにつれて、ハルの存在に対する違和感もまた、色濃くなっていった。彼は、僕以外の人間と深く関わろうとしない。学食で同じテーブルについても、他の学生たちは彼に気づきながら、まるでそこにいないかのように振る舞う。誰も彼の名前を呼ばない。彼は僕にとってだけ、鮮やかな実体を持つようだった。

「ハルは、どこに住んでるんだ? 家族は?」

ある日、僕は思い切って尋ねてみた。現像したての写真を手渡しながら。そこには、夕陽を浴びて笑う彼の姿が写っていた。

ハルの笑顔が、一瞬だけ翳った。

「俺は……ずっと、お前のそばにいるよ。それじゃダメか?」

彼は自分の過去を決して語らなかった。僕が失われた記憶について探ろうとすると、決まって悲しそうな顔で話題を逸らすのだった。彼は僕の全てを知っているのに、僕は彼のことを何も知らない。そのアンバランスな関係は、心地よい陽だまりの中に落ちる、冷たい影のようだった。

時折、僕の頭に断片的なイメージが蘇ることがあった。夏の強い日差し。蝉時雨。ボールを追いかけて駆ける、小さな生き物の躍動感。そして、胸を締め付けるような、どうしようもない喪失感。そのイメージが浮かぶたび、隣にいるハルの横顔が、陽炎のように揺らいで見えるのだった。

第三章 アルバムの中の真実

変化のきっかけは、唐突に訪れた。実家の物置を整理していた時、埃をかぶった段ボール箱から、一冊の古いアルバムを見つけたのだ。表紙には、拙い文字で『なぎのなつやすみ』と書かれていた。小学生の頃のものだろう。

ページをめくる。そこにいたのは、今よりもずっと小さく、日焼けした僕だった。向日葵畑で笑う僕。縁側でスイカを頬張る僕。そして、公園の砂場で、泥だらけになって遊んでいる僕。記憶の中では、いつもハルが隣にいたはずだった。あの時も、この時も、僕の隣で笑っていたのは、あの太陽みたいな笑顔のハルだったはずだ。

だが、アルバムの中の僕は、いつも一人だった。

いや、違う。一人ではなかった。僕の足元には、いつも一匹の犬が寄り添っていた。クリーム色の毛並みをした、雑種の犬。その犬は、僕が向日葵畑で笑う時も、スイカを食べる時も、いつも僕の隣で嬉しそうに尻尾を振っていた。写真の中の僕は、その犬を本当に愛おしそうに見つめていた。

アルバムの最後のページに、一枚だけ、裏焼きになった写真が挟まっていた。取り出して、裏返す。そこには、犬小屋の前で、僕がその犬を抱きしめている姿が写っていた。犬小屋のプレートには、僕が書いたであろう、たどたどしい文字が刻まれている。

『ハル』

瞬間、頭を鈍器で殴られたような衝撃が走った。忘れていた記憶のダムが決壊し、濁流となって僕の意識を飲み込んでいく。

そうだ。ハルは、僕の唯一の親友だった愛犬の名前だ。

夏の午後。僕はハルとボール遊びをしていた。僕が投げたボールが、勢い余って道路に転がり出てしまった。ハルは、僕の「待て」という声を無視して、ボールを追いかけて飛び出した。そこに、一台のトラックが――。

ブレーキの軋む音。僕の絶叫。腕の中に抱いた、急速に失われていく温もり。僕の不注意が、ハルを殺した。その耐え難い罪悪感と悲しみに蓋をするため、僕はハルに関する全ての記憶を、心の奥底に封じ込めたのだ。

僕が創り出したのだ。この手で失ってしまった親友を、もう一度この手で取り戻すために。僕の孤独と罪悪感が、失われた記憶を捏ね上げて、理想の親友の姿を創り出した。今、僕の隣にいる青年・ハルは、僕自身の弱さが生み出した、優しい幻影だったのだ。

友情だと思っていたものは、僕自身の過去との、終わらない対話だった。ハルの屈託のない笑顔は、僕が忘れてしまった、僕自身の笑顔だったのかもしれない。世界は色鮮やかになったのではない。僕が、もともと持っていた色彩を、ハルの姿を借りて思い出そうとしていただけだったのだ。

第四章 さよなら、僕の陽だまり

真実を知った足で、僕はいつもの屋上へ向かった。ハルはそこにいた。まるで僕が来るのを分かっていたかのように、フェンスに寄りかかって空を見上げていた。

「……ハル」

僕の声は震えていた。振り向いた彼の顔は、いつものように穏やかだった。

「全部、思い出したんだな」

肯定も否定もできなかった。ただ、涙が頬を伝った。ごめん、ごめん、と何度も心の中で繰り返す。僕が忘れてしまったから、君はこんな形で現れるしかなかった。

「謝るなよ、ナギ」

ハルは静かに微笑んだ。「俺は、お前が俺を忘れるくらい辛かったってこと、知ってるから。だから、お前がもう一度笑えるようになるまで、そばにいようって決めたんだ」

彼の言葉は、僕の罪悪感を優しく溶かしていく。彼は僕を責めなかった。ただ、ずっとそばにいてくれた。孤独な僕が、もう一度世界と繋がるための、杖になってくれていたのだ。

「俺との思い出は、幻なんかじゃない」

ハルは僕の肩に手を置いた。その手は、いつもと同じように暖かかった。「お前がカメラを始めたのも、人と話すのが少しだけ怖くなくなったのも、全部本当のことだ。俺はもうすぐいなくなる。でも、俺がお前にあげたかったのは、思い出じゃない。これから、お前が自分の足で歩いていくための、ほんの少しの勇気だ」

彼の身体が、足元から少しずつ透き通り始める。夕陽の光に溶けていくように、輪郭が曖昧になっていく。

「行かないでくれ」

子供のように、僕は懇願した。また、失ってしまうのか。

「行かないさ」

ハルの声が、風に溶けるように響く。「俺は、お前の心の中に帰るだけだ。忘れないでくれ、ナギ。お前は一人じゃない。お前が前を向く限り、俺は陽だまりになって、ずっとお前を照らしてる」

僕は、嗚咽を漏らしながら、生まれて初めて、心の底から言えた。

「ハル、ごめん。そして、ありがとう」

ハルは満足そうに頷くと、最後の微笑みを残して、完全に光の中へと溶けて消えた。そこにはもう誰もいなかった。ただ、僕の頬を撫でる風が、彼の体温のように、どこまでも優しかった。

あれから、数年が経った。

僕は、小さな写真スタジオを構えている。僕の撮る写真は、被写体の内側にある柔らかな光を捉えていると、少しだけ評判になった。僕の周りには、笑い合える友人が何人かできた。もう、屋上で一人、昼食を食べることはない。

時々、ファインダー越しに世界を見ていると、ふと、あの日のハルの笑顔がよぎることがある。レンズに入り込む太陽の光が、フレアとなって、まるで彼がそこにいるかのように、優しく写真に映り込むのだ。

友情とは、誰かと誰かの間にだけ生まれるものではないのかもしれない。自分自身の弱さや、痛みや、忘れてしまった過去。それら全てを抱きしめて、自分自身と結ぶ絆。それもまた、尊い友情の形なのだと、僕は思う。

僕の心の中には、今も陽だまりがある。永遠の親友が残してくれた、暖かくて、少しだけ切ない、陽だまりの残像が。