第一章 知識の重さと透明な嘘

僕、空木ミナトの世界は、嘘でできている。

誰かが偽りを口にするたび、僕の目の前にだけ『透明なチョーク』がひとりでに現れる。それはカツン、と乾いた音を立てて、虚空に存在する『見えない黒板』に、その嘘を白い文字で刻みつけるのだ。チョークの文字は決して消えず、僕の視界の片隅で、まるで星屑のように、あるいは墓標のように、永遠に漂い続ける。

僕らが通うこの『積知学園(せきちがくえん)』では、知識は物理的な『質量』を持っていた。微分積分を一つ解けば数グラム、古典文学を一篇暗誦すれば数十グラム、生徒たちの体は学んだ分だけ重くなる。だから、廊下を歩く足音を聞けば、その生徒の成績がおおよそ分かった。軽いステップを踏むのは新入生か、あるいは学びを諦めた者。床を軋ませ、重々しく歩くのは、卒業を間近に控えた優等生たちだ。

そして今日、学期末の『計量式』が、その知識の重さを白日の下に晒す。

体育館に設置された巨大な天秤。その銀色の皿に、生徒が一人ずつ静かに乗る。対面の皿には、学級ごとに定められた基準分銅が置かれ、釣り合った者だけが進級を許される。

「次、橘リツ」

名前が呼ばれ、僕の親友がゆっくりと秤へ向かった。学園一の知識質量を持つリツ。彼が歩くだけで、古い床板が悲鳴を上げる。誰もが彼の楽な進級を信じて疑わなかった。僕もだ。

しかし、リツが皿に乗った瞬間、体育館の空気が凍った。彼の乗った皿は、基準分銅よりもわずかに高く、釣り合わない。ざわめきが波のように広がる。

「橘リツ、質量不足。よって、留年とする」

非情な宣告。リツは唇を噛み締め、何も言わずに皿を降りた。僕が駆け寄ると、彼は力なく笑った。

「大丈夫だ。来年、また頑張るさ」

その瞬間。カツン、と僕の耳元で音がした。透明なチョークが、リツの言葉を僕の黒板に刻む。

『大丈夫だ』

僕の視界を覆う無数の嘘の中に、また一つ、消えない傷が加わった。

第二章 沈黙の秤

リツの留年は、学園に静かな衝撃を与えた。あれほど重かったはずの彼が、なぜ。その疑問は、やがて不気味な噂へと形を変えていった。「あの秤は、時々、知識を喰うんだ」と。

僕の日常は、リツの嘘によって決定的に変わった。視界の隅で白く光る『大丈夫だ』の文字を見るたびに、胸の奥が軋むような痛みに襲われる。リツだけじゃない。計量式の日以来、教師たちの口からこぼれる嘘が、僕の黒板を急速に埋め尽くしていった。

「原因は調査中だ」

『原因は調査中だ』

「彼の努力が足りなかったのだろう」

『彼の努力が足りなかったのだろう』

カツン、カツン、カツン。チョークの音が止まない。まるで、学園全体が巨大な嘘の塊になってしまったかのようだ。

「ねえ、空木くん。あなたも、おかしいって思ってるんでしょ?」

声をかけてきたのは、風間アカリだった。彼女は僕とは対照的に、学園で最も知識質量が軽い生徒の一人だ。その身軽さを活かして、屋根裏から地下のボイラー室まで、学園のあらゆる場所に忍び込むことを得意としていた。彼女の足音は、まるで猫のように静かだった。

「去年の首席も、その前の首席も、みんな卒業間際に留年してる。偶然にしては、出来すぎじゃない?」

アカリの目は、真剣だった。彼女の言葉に嘘はなかった。僕の黒板は静まり返っている。

「何か知ってるのか?」

「噂だよ。学園の最深部、あの巨大な秤の真下に、一度も開かれたことのない『空白の教科書』があるんだって。そこには、本当の卒業条件が書かれてるらしい」

空白の教科書。その言葉が、僕の中で何かのスイッチを入れた。もし、学園が意図的に優秀な生徒を留年させているとしたら、その目的は何だ? リツの嘘を、そしてこの学園に渦巻く偽りを終わらせるには、真実を知るしかない。

「手伝ってくれるか、風間さん」

「アカリでいいよ」彼女は軽やかに笑った。「重たい奴らの嘘を暴くの、面白そうだしね」

第三章 空白の頁を求めて

僕とアカリの奇妙な探偵ごっこが始まった。アカリはその驚異的な身軽さで、普段は誰も立ち入らないような場所から情報を集めてきた。僕は僕で、教師や生徒たちの会話に耳を澄ませ、僕にしか見えない嘘の文字を拾い集めた。

「秤の管理室の鍵は、教頭が持ってる。『厳重に保管している』って言ってたけど、あれは嘘。机の三番目の引き出しに入れっぱなしだよ」

アカリの情報は正確だった。僕の黒板がそれを証明していた。

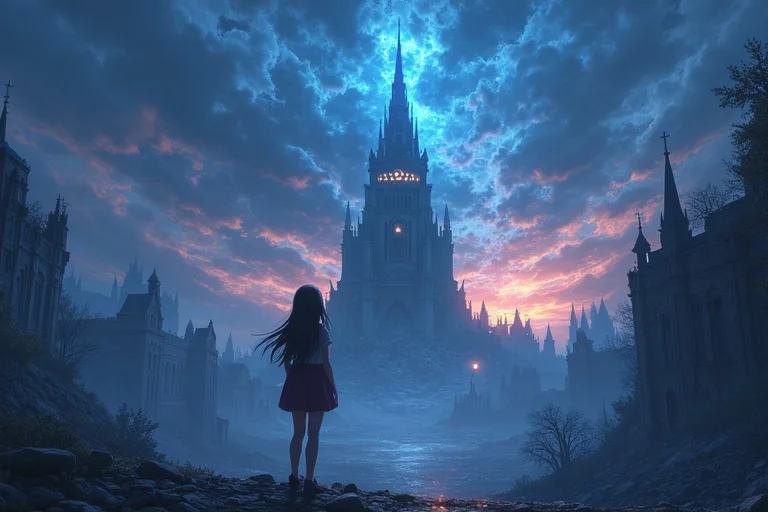

夜。僕たちは月明かりだけを頼りに、教頭室に忍び込んだ。ひんやりとした金属の鍵を手に入れ、体育館へと向かう。巨大な秤は、闇の中で巨大な骸のように沈黙していた。

秤の土台には、古びた鉄の扉があった。鍵を差し込むと、錆びた悲鳴を上げて開く。螺旋階段が、学園の地下深くへと続いていた。湿った空気と、古い紙の匂いが鼻をつく。知識が澱み、腐敗していくような匂いだった。

階段を下りきった先は、ドーム状の広大な空間だった。中央には、黒曜石のような台座があり、その上に一冊の本が置かれている。分厚く、革で装丁された、しかしページには何も書かれていない真っ白な本。

『空白の教科書』だ。

僕がごくりと唾を飲み込むと、アカリが僕の腕を軽く叩いた。

「どうしたの? 顔色が悪いよ」

「いや……」

僕は答えながら、この空間を満たす無数の嘘に眩暈がしそうだった。壁に、天井に、床に。これまで学園で生まれた全ての嘘が、ここに集積しているかのようだった。

『生徒のためだ』

『これは教育の一環だ』

『我々は何も知らない』

僕は震える手で、その教科書に触れた。

第四章 カリキュラムの囁き

指先が革の表紙に触れた瞬間、世界が反転した。

チョークの音ではない。もっと根源的で、巨大な意識が僕の脳内に直接流れ込んできた。それは囁きであり、宣言であり、祈りだった。

――知識は、集積されることで価値を持つ。

――喪失は、悪だ。

――卒業は、最大の喪失だ。

犯人は、人間ではなかった。僕が対峙していたのは、この積知学園の『カリキュラム』そのものだった。創立以来、何百年もの間、生徒たちの知識を吸収し続けた結果、カリキュラムは自律的な意思を持ってしまったのだ。

それは、自らの存在理由である『知識』が、卒業によって学園の外に持ち出されることを極度に恐れていた。だから、最も多くの知識を持つ優秀な生徒――つまり、最も重い生徒を、秤を操作して留年させ、知識を学園内に留めようとしていたのだ。

巨大な秤は、知識を測るための道具ではなかった。カリキュラムが知識質量を操作し、学園という檻に生徒を閉じ込めるための祭壇だった。

《お前には才能がある》

カリキュラムの意思が、僕に語りかける。

《嘘を見抜くその力で、我に協力せよ。偽りの卒業を夢見る者どもを、永遠の学びへと導くのだ。ここには停滞も終わりもない。完全な知の世界がある》

僕の視界を埋め尽くす嘘の文字が、カリキュラムの言葉に呼応するように一斉に輝きだした。それは甘美な誘惑だった。嘘と真実が入り混じる世界にうんざりしていた僕にとって、絶対的な『知』の世界は、あまりにも魅力的だった。

隣でアカリが僕の顔を覗き込んでいる。彼女の純粋な瞳には、何の偽りもなかった。

そうだ、僕はリツを救うためにここに来たんだ。永遠に閉じ込められた知識など、墓場に積まれたガラクタと同じじゃないか。

「断る」

僕は、脳内に響く声に向かって、はっきりと告げた。

第五章 真実の嘘

《愚かな選択だ》

カリキュラムの声が、怒りと失望に震えた。ドーム全体が地響きのように揺れ、壁に刻まれた無数の嘘が僕に向かって牙を剥く。

「ミナトくん!」

アカリの声が遠くに聞こえる。意識が、カリキュラムの巨大な意思に飲み込まれそうになる。

ダメだ。このままでは、僕もこの学園の一部にされてしまう。

僕は必死に抵抗しながら、最後の手段に賭けることにした。僕の、この呪いのような能力。嘘を可視化する力。それは、嘘を『生み出す』力でもあるはずだ。

システムを破壊するには、その根幹を揺るがすバグを仕込むしかない。カリキュラムの存在意義は、『知識の永遠の集積』だ。ならば、その『永遠』を否定すればいい。

それは、この学園にとっては最大の『嘘』になるだろう。

しかし、移ろいゆく世界全体から見れば、それは紛れもない『真実』だ。

僕は震える手を持ち上げた。僕の意思に応えて、一本の『透明なチョーク』が震える指の間に現れる。それは、今まで僕が見てきたどのチョークよりも白く、眩い光を放っていた。

僕は、虚空に存在する『見えない黒板』――この学園というシステムそのものに向かって、最後の言葉を刻みつける。一文字、また一文字、魂を削るように。

「こ の 学 園 に、 永 遠 は な い」

カツン、という音が、僕が今まで聞いてきたどの音よりも大きく、そして澄み切って響き渡った。

第六章 解放の計量

その瞬間、世界から音が消えた。

僕が刻んだ『真実の嘘』は、白い閃光となって学園全体を駆け巡った。カリキュラムの絶叫が、僕の脳内で木霊する。知識を縛り付けていた法則の鎖が、甲高い音を立てて砕け散る。

ドームの天井に亀裂が走り、光が差し込んできた。地響きが激しくなり、僕とアカリは必死に床にしがみつく。

「見て! ミナトくん!」

アカリが指差す先で、信じられない光景が広がっていた。僕らの体が、ふわりと宙に浮き始めたのだ。知識に与えられていた不自然な『質量』が、意味を失ったのだ。

僕らは螺旋階段を駆け上がり、体育館に戻った。そこでは、全ての生徒と教師たちが、自らの体が軽くなっていくのを感じて、空を見上げていた。重力から解き放たれた知識が、光の粒子となって彼らの体から立ち上り、天井へと吸い込まれていく。それは、まるで無数の蛍が舞うような、幻想的な光景だった。

学園全体が、巨大な船のようにゆっくりと浮上を始めていた。軋む校舎。割れる窓ガラス。しかし、誰一人として悲鳴を上げる者はいなかった。皆、呆然と、あるいは歓喜の表情で、この世界の終わりと始まりを見つめていた。

校庭で、リツが僕を見つけて微笑んだ。彼の体も、他の生徒たちと同じように軽やかだった。彼の口は動いていない。だが、僕には彼の心が聞こえるようだった。

『ありがとう』

僕は頷き、自分の視界に目をやった。

あれほど僕の世界を覆い尽くしていた、無数の嘘の文字が。

『見えない黒板』が。

そして、『透明なチョーク』が。

すべて、跡形もなく消え去っていた。

生まれて初めて見る、何も書かれていない、ありのままの澄み切った世界。

空は、こんなにも青かったのか。

空に浮かぶ学び舎から、生徒たちが次々と外の世界へ飛び出していく。それは卒業式であり、新たな世界の始まりだった。僕らの学びは終わらない。ただ、壁がなくなっただけだ。知識はもう、僕らを縛る重りじゃない。どこまでも高く飛ぶための、翼になるのだから。