第一章 錆色のレクイエム

俺の左腕には、一枚の絵画が刻まれている。それは、乾いた油絵の具が幾重にもひび割れたような、痛々しい傷跡。かつて焦土と化した西の戦場で聴いた、憎悪と絶望の残響が具現化したものだ。俺、リヒトは、世界のあらゆる「色」を『感情の残響』として聴く。そして、その音が強すぎる時、こうして身体に傷として刻まれ、そこから世界の色が少しずつ流れ出していく。ひび割れた皮膚の隙間から、俺自身の存在が希薄になっていくのが分かった。指先はとうに光にかざすと透けて見える。

かつて画家を目指した俺は、今では筆を握ることさえできない。キャンバスに向かえば、絵の具の放つ鮮やかな感情の音に眩暈を起こしてしまうからだ。だから、ただ故郷の街を歩き、消えゆく自分をやり過ごすだけの日々を送っていた。

だが、近頃どうにも奇妙だった。この平和なはずの街から、色が褪せ始めている。子供たちの笑い声が響く公園のブランコ。そこからは本来、弾けるような『黄金色のファンファーレ』が聴こえるはずだった。しかし今、耳に届くのはくすんだ黄土色の、か細い弦の音だけ。街全体を覆う生命力の『翠緑のコーラス』も、日に日に音量を失っていく。世界が、静かに死に向かっている。その予感が、俺の背筋を冷たい手で撫でた。

腰に提げた『虚空のガラス瓶』を握りしめる。何の変哲もない硝子瓶だが、俺が強く意識を集中させると、この世界から失われたはずの『最も濃い一色』が、液体の光となって一瞬だけその中に宿る。代償は、俺の身体のさらなる透明化。それでも、行かねばならなかった。この静かなる侵食の正体を突き止めるために。俺は錆びついた門の蝶番のような音を立てて軋む心を叱咤し、色褪せた故郷に背を向けた。

第二章 褪せた水彩の街

旅の果てにたどり着いたのは、かつて「水彩の都」と謳われた芸術都市シエラだった。しかし、今の街にその面影はない。建物も、石畳も、空さえもが、まるで洗いすぎた絵筆で何度もこすられたように、ぼんやりとした灰色に沈んでいた。人々は生ける亡霊のように往来し、その瞳には何の光も宿っていない。感情の起伏というものが、完全に抜き取られてしまっていた。

この街は、静かすぎた。俺の耳には、本来あるべき生活のざわめき――『琥珀色の談笑』も、『瑠璃色の祈り』も、何一つ届かない。ただ、鼓膜の奥で微かに響く「無音の悲鳴」のようなものが、この街の異常を告げていた。

街の中心に聳える大聖堂。その巨大なステンドグラスを見上げた時、俺は息を呑んだ。色とりどりのガラスで神々の物語を紡いでいたはずの窓は、今やただの無機質な透明の板と化している。かつてそこにあったはずの敬虔な祈りの色も、救済を求める願いの色も、すべてが奪い去られていた。

俺はたまらず『虚空のガラス瓶』を掲げた。失われた色を、この眼でもう一度。強く念じると、瓶の底にぽつりと、夜明け前の空のような深く、清らかな『瑠璃色の光』が灯った。それは、この街が失った祈りの残響。しかし、その光が生まれた瞬間、俺の右手の指先が淡い光の粒子となって霧散した。あまりにも大きな代償。だが、確信した。何者かが、意図的にこの世界から色を、感情を、記憶を奪っている。

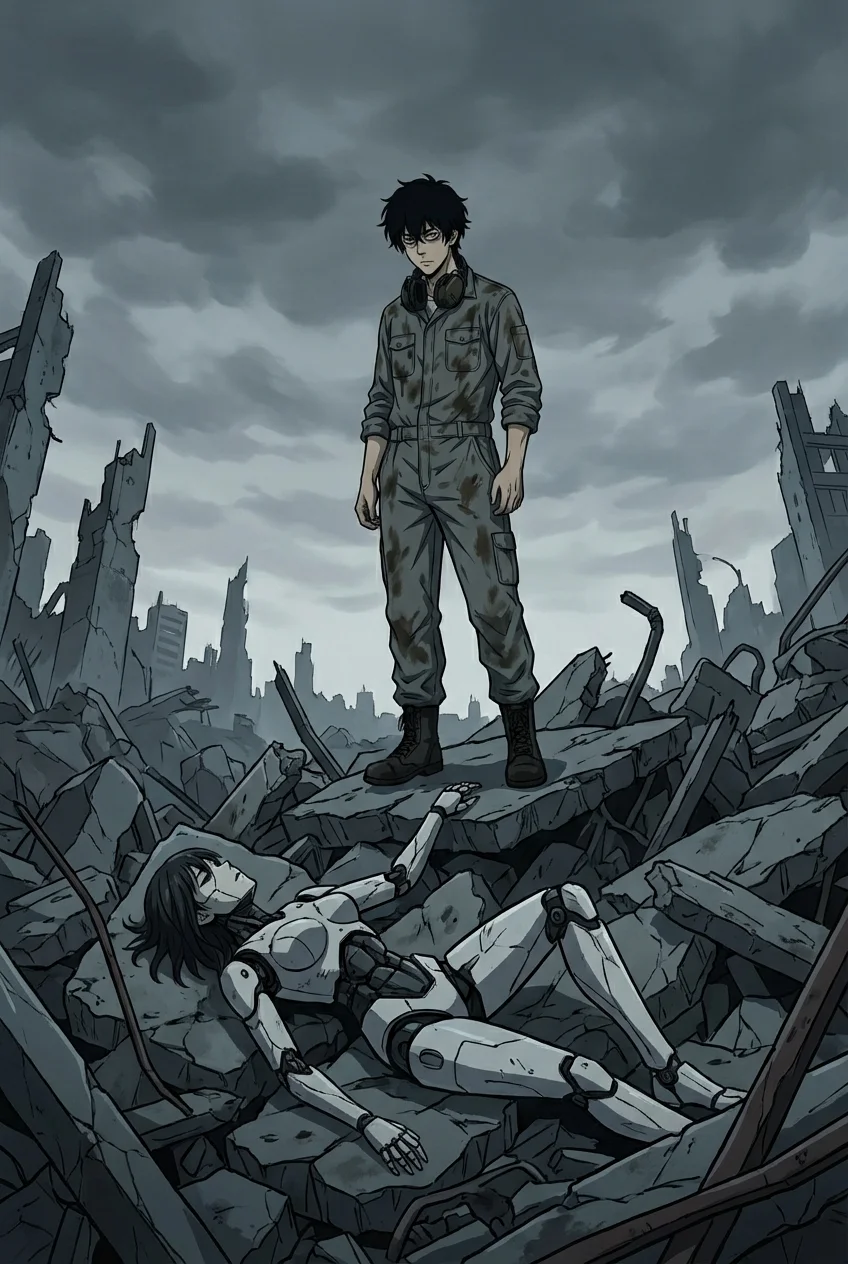

第三章 透明な戦争の残響

不可解なのは、色の喪失が、戦争が続く最前線ではなく、シエラのような平和な場所から始まっていることだった。憎悪や悲しみといった濁った色こそが、世界を蝕む元凶ではなかったのか。俺の心に生まれた疑問は、やがて一つの仮説へと行き着いた。犯人は、強い色を避けているのではないか。あるいは、強い色には手出しができない理由があるのか。

確かめるために、俺は大陸で最も深い傷跡とされる「嘆きの谷」へと向かった。百年前の大戦で、憎悪の『赤黒い炎』が全てを焼き尽くした場所。そこには今も、決して消えることのない悲しみの『鉛色の霧』が渦巻いているはずだった。

谷に足を踏み入れた瞬間、俺は全身の感覚が麻痺するような衝撃に襲われた。だが、それは予想していた激しい感情の濁流ではなかった。

静かだ。

あまりにも、静かすぎる。

赤黒い憎悪も、鉛色の悲しみも、そこにはなかった。代わりに俺が聴いたのは、全ての音を濾過し、平均化したような、冷たく、どこまでも平坦な『透明な残響』だった。それはまるで、巨大な嵐が、見えざる壁によって完全に無力化されているかのようだった。この異常な平穏こそが、世界を蝕む異変の核心なのだと、俺の本能が叫んでいた。

第四章 色喰らいの調律者

『透明な残響』の中心へと歩を進めると、空気が歪み、景色が揺らめいた。そして、俺の眼の前に「それ」は現れた。定まった形を持たない、光の集合体。あるいは、世界の全てを映し出す巨大な鏡。それは、意思を持つ法則そのものだった。

《お前か。世界の均衡を乱す、不純な色彩の源は》

声は、俺の頭の中に直接響いた。それが、この静かな侵略の張本人、『色の調律者』だった。

調律者は語り始めた。かつてこの世界は、人々の感情の色彩が野放図に暴走し、憎悪の赤と絶望の黒が全てを塗り潰し、混沌の果てに消滅しかけたのだと。調律者とは、その悲劇を繰り返さぬよう、世界自身が生み出した自己防衛機能――暴走する色を均一に整え、世界を『無色透明な安定』へと導くための存在なのだと。

「だから、平和な街の色を奪ったのか。喜びも、愛も、お前にとっては混沌の予兆でしかないとでも言うのか」

《然り。喜びは悲しみと、愛は憎しみと等しく、極端な揺らぎだ。全ての色彩を均し、感情の振れ幅をなくすことこそが、世界の永遠を保証する唯一の道》

調律者にとって、激戦地の濁った色も、平和な街の鮮やかな色も、等しく「調律」の対象だったのだ。「嘆きの谷」の感情が均されていたのも、そのためだった。

《そして、お前のその身体に刻まれた傷こそが、私が最も排すべき混沌の兆し。制御されぬ感情の奔流そのものだ》

調律者の視線が、俺の左腕の絵画のような傷に注がれる。世界の法則そのものが、俺という存在を「エラー」だと断じていた。

第五章 虚空の瓶に満ちる色

調律者の力が強まり、世界全体から急速に色が失われていく。空は白み、大地は灰色に染まり、俺の聴いていた微かな残響さえもが掻き消えていく。このままでは、世界は感情のない、永遠に静かな牢獄と化すだろう。

安定か、混沌か。調律者が突きつけた二択を、俺は否定したかった。不完全で、移ろいやすく、時に傷つけ合う。だが、その揺らぎの中にこそ、生きている証があるはずだ。

俺は最後の希望である『虚空のガラス瓶』を、震える手で握りしめた。これまでに俺が聴き、この身に刻み、そしてこの瓶に一瞬だけ映し出してきた、失われた全ての色を思い浮かべる。子供たちの黄金の笑い声。街の翠緑のざわめき。芸術都市の瑠璃色の祈り。そして、俺の腕に刻まれた赤黒い憎しみさえも。その全てが、この世界を構成していた、かけがえのない一片なのだ。

「不完全さこそが、美しさなんだ」

俺は最後の生命を振り絞り、瓶に全ての意識を注ぎ込んだ。すると、瓶はこれまで見せたことのない眩い光を放ち始めた。赤、青、黄、緑…あらゆる色彩が渦を巻き、混ざり合い、一つの『虹色の光』となった。それは、この世界が今まで育んできた、全ての感情の残響の集合体だった。俺は躊躇わず、その光を解き放った。

第六章 流動する世界のカンバス

虹色の光は、俺の透明な身体を瞬く間に駆け巡った。俺の存在そのものが、失われた色を世界に還すための触媒となったのだ。そして、光の奔流となった俺は、巨大な調律者へと向かって飛翔した。それは戦いではなかった。拒絶ではなく、受け入れるための融合。

調律者の『安定』を求める絶対的な力と、俺がその身で受け止めてきた『感情の多様性』が、激しく混ざり合う。世界の消滅か、新生か。その境界で、新たな法則が産声を上げた。

世界から色が消える寸前、真っ白になったカンバスに、新たな色彩が滲み始めた。それはもう、かつてのように固定された色ではなかった。人々の感情のままに、絶えず移ろい、混ざり合い、生まれては消える『流動的な色彩の世界』。喜びの黄色が悲しみの青と出会い、優しい緑色の希望が生まれる。憎しみの赤は、愛の桃色と触れ合うことで、その毒を和らげる。混沌に陥る寸前で、常に均衡を保ち続ける、永遠に不完全な世界の誕生だった。

俺の意識は、その流動の中心に溶けていった。肉体は完全に消え去り、世界の色彩そのものとなった。もう特定の音を聴くことはない。俺自身が、世界の全ての色のハーモニーとなったのだから。

第七章 名もなき画家のエピローグ

どれほどの時が流れただろうか。新しい世界で、一人の少女が丘の上に立ち、イーゼルに向かっていた。彼女のパレットには、名状しがたい、けれど息を呑むほどに美しい色が無限に広がっている。

ふと、少女は空を見上げた。そこには、巨大なオーロラのように、絶えず色彩が揺らめいていた。人々はそれを『リヒトの息吹』と呼んだ。世界は、時に激しい感情の嵐に見舞われることもある。けれど、二度と色が失われることはない。悲しみの雨が降れば、そのあとには必ず、希望の虹が架かるのだ。

少女は、空に向かってそっと微笑んだ。すると、その笑顔から一粒の『ひまわりのような黄色』の光が生まれ、ふわりと空へ昇っていく。そして、空の色彩に優しく溶けていった。

少女の耳には、確かに聴こえていた。世界の中心で、全ての色彩の調和を保ちながら、静かに全てを見守っている、透明な守護者の優しく、そしてどこか誇らしげな旋律が。