第一章 倦怠の火曜日と残り香

火曜日の街は、いつも決まって鉛色の空気に満ちていた。アスファルトは前夜の雨を思い出しているかのように湿り気を帯び、人々は一様に重たい溜息を肺の底に沈ませて歩く。これが『倦怠の日』。この世界の法則は絶対で、空気の色から道端の雑草の項垂れる角度まで、すべてがその日の感情テーマに染め上げられていた。

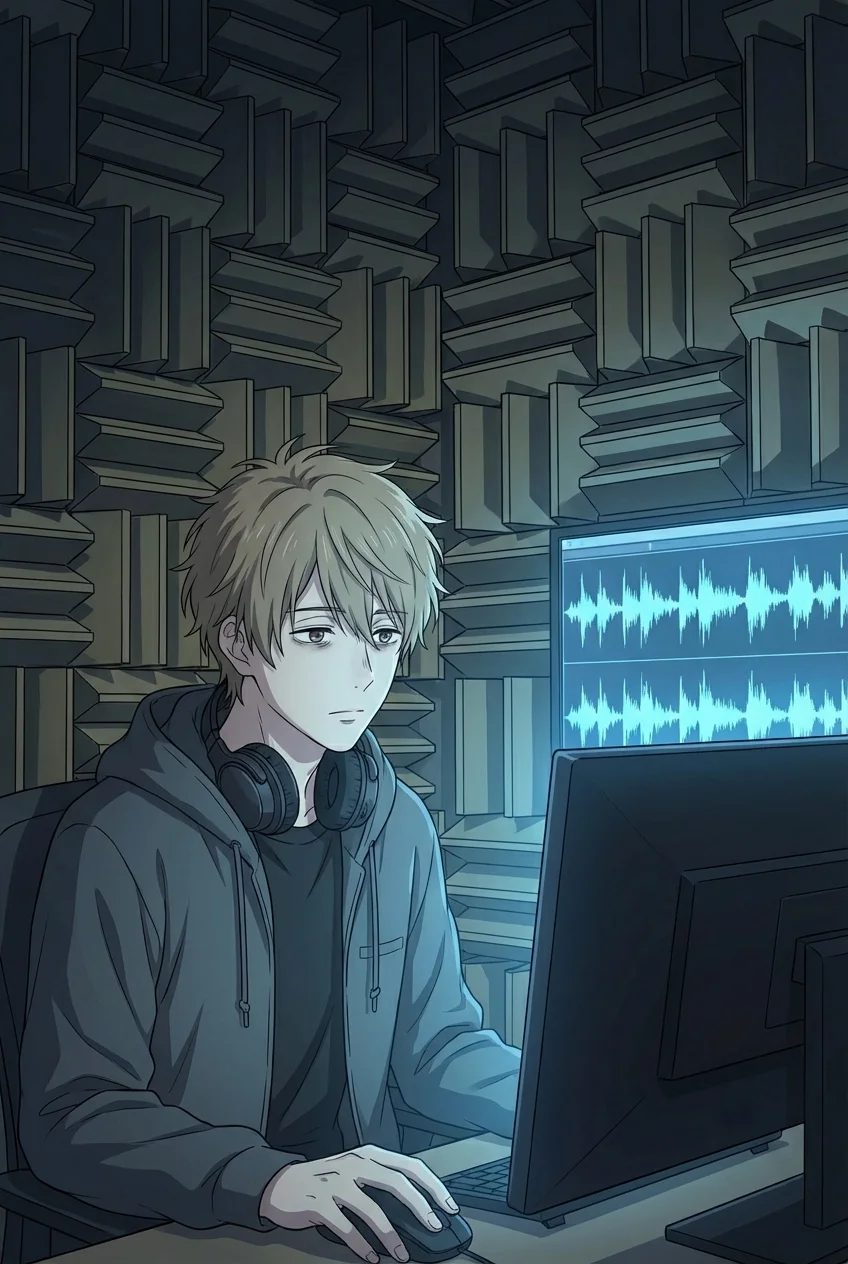

僕、水無月湊は、そんな世界の法則から少しだけはみ出した場所にいる。午前二時から三時までのわずか一時間。僕は他人の『意識の余白』を歩くことができる。

その夜も、僕は古書店の店番を終え、しんと静まり返った街を歩いていた。街灯の下を通り過ぎるサラリーマンの意識にそっと触れる。彼の歩く軌跡には、会議で言えなかった反論の言葉が、錆びた鉄のような匂いとなって残っていた。アパートの窓辺で夜空を眺める女性の余白からは、本当は旅に出たかったという未遂の衝動が、遠い潮騒の幻聴となって聞こえてくる。

人々がぼんやりと過ごす時間の隙間。そこに捨てられた無数の選択肢の残り香や、形になれなかった感情の痕跡。僕はそれを拾い集め、世界の本当の姿を垣間見るのが習慣になっていた。

ほとんどの残り香は、その日のテーマに沿ったものだ。倦怠の火曜日には、諦めや虚無の匂いがそこかしこに漂っている。だが、ごく稀に、法則に抗うような鮮烈な『ノイズ』に出会うことがあった。

今夜もそうだ。交差点の向こう側、彼女の意識の余白は、この鉛色の世界で唯一、色を持っていた。それはまるで、灰色のキャンバスに誤って落とされた一滴の真紅の絵の具。彼女がそこにいるだけで、倦怠の重苦しい空気がわずかに震えるのだった。

第二章 空白の日記とノイズの女

その『空白の日記帳』を神保町の古書店で見つけたのは、偶然だった。革張りの古びた装丁。しかし、どのページを開いても、そこには何も書かれていなかった。ただ、妙に惹きつけられる何かがあり、僕はそれを買った。

異変に気づいたのは、次の月曜日。『期待の日』だった。街は夜明けの光のような淡い金色に包まれ、誰もが胸に小さな希望を灯している。その日、何気なく日記帳を開いた僕は息を呑んだ。真っ白だったはずのページに、インクが滲むように一つの単語が浮かび上がっていたのだ。

『絶望』

その日のテーマと真っ向から対立する言葉。僕は背筋に冷たいものが走るのを感じた。以来、日記帳は僕だけの世界の秘密を映す鏡となった。解放の土曜日には『束縛』と、静寂の日曜日には『叫び』と、それは法則の歪みを静かに告発していた。

そして、僕が日記帳の存在と同じくらい心を奪われていたのが、あの『ノイズ』の女、小夜子さんだった。彼女は僕が働く深夜書店の常連で、いつも何かを探すように棚の間を彷徨い、結局何も買わずに帰っていく。

現実の彼女は、物静かで、感情の起伏が乏しい女性に見えた。だが、彼女の『意識の余白』は、嵐そのものだった。倦怠の火曜日には燃えるような情熱の残り香が、憂鬱の水曜日には突き抜けるような歓喜の残響が、彼女の周りには渦巻いていた。

彼女はいったい何者なのだろうか。なぜ彼女の無意識だけが、この世界の法則にこれほど激しく抗っているのか。その答えの断片が、日記帳に浮かび上がる言葉と、どこかで繋がっているような気がしてならなかった。

第三章 交差する日常

「何か、お探しですか」

ある晩、僕は思い切って小夜子さんに声をかけた。彼女は驚いたように顔を上げ、その大きな瞳で僕を捉えた。

「いえ…ただ、何か忘れているような気がして」

彼女は困ったように微笑んだ。その表情からは、彼女の『意識の余白』に渦巻く嵐の気配は微塵も感じられない。

「忘れているもの、ですか」

「ええ。とても大切だったはずなのに、それが何なのか思い出せないんです。まるで、夢の中で失くしたものを探しているみたい」

夢、という言葉が僕の胸に小さく引っかかった。

それから、僕らは少しずつ言葉を交わすようになった。彼女が語る日常は、この世界の誰もと同じように、曜日のテーマに支配された穏やかなものだった。しかし、彼女の言葉の裏側、その声が空気に溶けて消える瞬間の余白には、僕だけが感じ取れる無数の感情の欠片が散らばっていた。「楽しかった」という言葉の裏には深い哀しみの色が見え、「大丈夫」という微笑みの向こうには誰にも届かない叫び声が聞こえた。

彼女自身は、その矛盾に気づいていないようだった。まるで、二人の自分がいることさえ知らずに。

その頃からだった。僕の持つ日記帳に浮かび上がる文字が、単語から文章へと変わり始めたのは。

『本当の色はどこ?』

『なぜみんな同じ顔で笑うの?』

『この世界は、あまりにも静かすぎる』

それはまるで、彼女の無意識の声が、日記帳を媒体にして僕に語りかけているかのようだった。

第四章 水曜日の向日葵

『憂鬱』の水曜日が来た。朝から降り続く冷たい雨が、街の彩度をすべて奪い去っていく。人々は黒い傘の下で俯き、誰もが言葉少なだった。僕の店にも、雨音とページをめくる音だけが響いていた。

小夜子さんが現れたのは、閉店間際だった。雨に濡れた彼女はいつもよりさらに儚げに見えた。

「……また、来てしまいました」

そう言って力なく笑う彼女の『意識の余白』が、今までにないほど強く僕を引っぱった。

僕は誘われるまま、彼女の意識のさらに深くへと潜り込んでいく。灰色の現実世界が遠ざかり、視界が真っ白な光に包まれた。

次の瞬間、僕は息を呑んだ。

そこに広がっていたのは、真夏の太陽が照りつける、どこまでも続く向日葵畑だった。空は突き抜けるように青く、土の匂いとむせ返るような花の香りが肺を満たす。現実世界で降りしきる『憂鬱』の雨など、まるで嘘のように。

畑の中心に、少女の頃の小夜子さんが立っていた。彼女はこちらを振り返り、泣きそうな顔で、しかしはっきりと叫んだ。

「この世界は、嘘つきだ!」

その叫びが、僕の魂を直接揺さぶった。ポケットに入れていた日記帳が、灼熱を帯びて激しく明滅を始める。僕は慌ててそれを取り出した。ページがひとりでに捲れ、最後のページに、血のような色の文字が浮かび上がっていく。

『世界の終わりは、始まりの土曜日』

『日常が消失する時、真実の扉が開く』

第五章 解放の土曜日と崩壊の序曲

予言の土曜日は、世界が始まって以来の『解放』に満ちていた。空には七色の雲が浮かび、街の至る所で音楽が鳴り響く。誰もが満面の笑みを浮かべ、見知らぬ者同士が肩を組んで踊っていた。しかし、僕にはそのすべてが、完璧に作られた張りぼてのように見えた。人々の笑顔はどれも同じ角度で固定され、音楽は感情のない自動演奏のように空虚に響き渡る。

僕は人混みをかき分け、小夜子さんを探した。彼女は広場の噴水の縁に、ひとり静かに座っていた。

「水無月さん」

僕に気づくと、彼女は静かに立ち上がった。

「今日で、すべてが終わるんですね」

彼女は、すべてを知っているかのような瞳で僕を見ていた。僕は震える手で日記帳を彼女に差し出した。彼女がその表紙にそっと触れた瞬間、世界が軋む音がした。

「思い出した……」小夜子さんの瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちた。「この世界は、箱庭。感情の起伏に疲れて、安らぎを求めた私たちが作り出した、優しい夢」

彼女の言葉と同時に、世界の崩壊が始まった。人々の笑顔が能面のようにひび割れ、剥がれ落ちていく。色鮮やかだった街が急速に彩度を失い、モノクロームへと変わっていく。鳴り響いていた音楽が途切れ、耳鳴りのような静寂がすべてを支配した。人々が、まるで電源を切られた人形のように、ぴたりと動きを止める。

『日常の消失』。それは、この壮大な夢からの覚醒を意味していた。

第六章 箱庭の別れ

世界から色と音が消え、ただ真っ白な空間だけが残った。僕と小夜子さんは、その無限の白の中に二人きりで立っていた。

「あなたは、この夢の外から来た人だったのね」

小夜子さんは、どこか安堵したような、それでいて寂しそうな微笑みを浮かべていた。

「僕には…この世界も、本物でした。あなたと過ごした時間も」

僕の言葉に、彼女はそっと首を振った。

「ありがとう。でも、あなたは帰らなくちゃ。本当の世界へ」

彼女の身体が、足元から光の粒子となって少しずつ透け始めていた。彼女はこの夢の世界そのものと一体化し、消えゆく運命なのだろう。

「小夜子さん!」

僕は思わず彼女の手を握った。その手はもう、確かな感触を失いかけていた。

「忘れないで。あなたが感じていた、あの嵐のような感情を。世界の法則に抗っていた、あなたの本当の心を」

「ええ」彼女は最後に、心の底から微笑んだ。「あなたのくれた日記帳が、私の本当の気持ちを思い出させてくれた。もう、大丈夫」

彼女は僕の背中をそっと押した。その瞬間、足元の白い空間が崩れ落ち、僕は深い闇へと落ちていった。遠ざかる意識の中で、日記帳が最後の光を放ち、僕の手に温かい感触だけを残して消えていくのを感じた。

第七章 そして、無数の感情が降る朝

消毒液のツンとした匂いで、僕は目を覚ました。見慣れない白い天井。腕には点滴の針が刺さっている。窓の外からは、車のクラクション、人々の話し声、遠くで響くサイレンといった、無秩序な音が絶え間なく流れ込んでくる。

曜日による感情のテーマは、もうどこにもなかった。空はただ青く、人々は怒り、笑い、泣き、その一瞬ごとに違う無数の感情をないまぜにして生きていた。不確かで、不安定で、けれど圧倒的に生々しい。ここが、僕のいた『現実』だった。

退院した僕は、雑踏の中を歩いていた。ふと足を止め、通りの向かいにあるカフェに目をやる。窓際の席で、一人の女性が本を読んでいた。

小夜子さんによく似た、その人。

僕の視線に気づいたのか、彼女は顔を上げた。目が合う。彼女は一瞬、何かを思い出すかのように瞳を揺らし、それから、見知らぬ人に向けるように小さく会釈して、再び本に視線を落とした。

その仕草に、僕の胸が甘く、そして切なく締め付けられた。彼女の隣のテーブルには、表紙が真っ白な文庫本が置かれているのが見えた。

確かなものは何もない。けれど、僕の心には、あの箱庭の世界で感じた彼女の『意識の余白』の残り香が、確かに刻み込まれていた。

憂鬱も、期待も、倦怠も、すべてが同時に降り注ぐこの世界。僕は一歩を踏み出した。この無数の感情が渦巻く、本当の日常を生きていくために。