第一章 継ぎ接ぎの朝

目覚めは、いつもバターの溶ける匂いから始まる。

厚切りのトースト、表面をカリカリに焼いたベーコン、そして少しぬるいコーヒー。知らない男が淹れた、知らない味。それが俺、アオイの朝だった。

咀嚼の感触、マグカップの重み、窓から差し込む朝日がフローリングに作る光の四角形。すべてが鮮明な『記憶』として頭の中にある。しかし、俺の身体が今横たわっているのは、その記憶の中のダイニングキッチンではない。軋むスプリングベッドの上、壁紙の剥がれた自室の天井を見上げている。

「……またか」

喉から絞り出した声は、ひどく掠れていた。身体を起こすと、シーツが擦れる乾いた音がする。昨夜眠りにつくまでの記憶は、確かに俺自身のものだ。疲れた身体をベッドに投げ出し、部屋の隅に鎮座する古いブラウン管テレビの砂嵐をぼんやりと眺めていた、あの退屈な記憶。だが、そこから今朝までの数時間が、すっぽりと抜け落ち、見ず知らずのサラリーマンの朝食風景に上書きされている。

世界は、緩やかに解像度を失いつつあった。

人々が「退屈だ」と呟くたび、その溜息が飽和するたび、世界のディテールがひとつ、またひとつと失われていく。アスファルトの質感、街路樹の葉脈、向かいのビルの窓枠。注意深く見なければ気づかないほど僅かな綻び。ほとんどの人間は、それを当然の風景として受け入れていた。まるで、生まれた時から世界がそうであったかのように。

俺は、窓の外に目をやった。灰色の空に浮かぶ雲の輪郭が、ほんの少しだけ、ドットの集合体に見えた。

第二章 ノイズの中の残像

職場へ向かう道すがら、頭の中では他人の記憶が明滅する。

今日は、どこかの女子高生の記憶だった。通学路の坂道、イヤホンから流れる軽快なポップス、友達と交わす意味のないおしゃべり。その記憶のせいで、自分の足取りまでが妙に軽くなる。だが、会社の古びたエレベーターに乗り込むと、現実は冷たい金属の匂いと共に俺を引き戻した。

「おはよう、アオイ君」

「……おはようございます」

上司の声に、一瞬反応が遅れる。自分の名前を呼ばれているのに、それがまるで他人の名前のように聞こえた。

デスクに座り、パソコンの電源を入れる。モニターに映る無数のアイコン。俺が昨日まで扱っていたはずのデータ。しかし、そのどれもが初対面の顔のようによそよそしい。指先がキーボードの上を彷徨う。花屋の店員だった日の記憶が蘇る。指先に残る、棘を抜いた薔薇の茎の滑らかな感触。あの日、俺は客の少女に微笑みかけていた。その笑顔は、俺のものではなかった。

人々の溜息が、耳鳴りのように聞こえる。「ああ、退屈だ」。その声が響くたび、視界の隅がチカチカとノイズを散らす。世界の侵食は、確実に進んでいた。

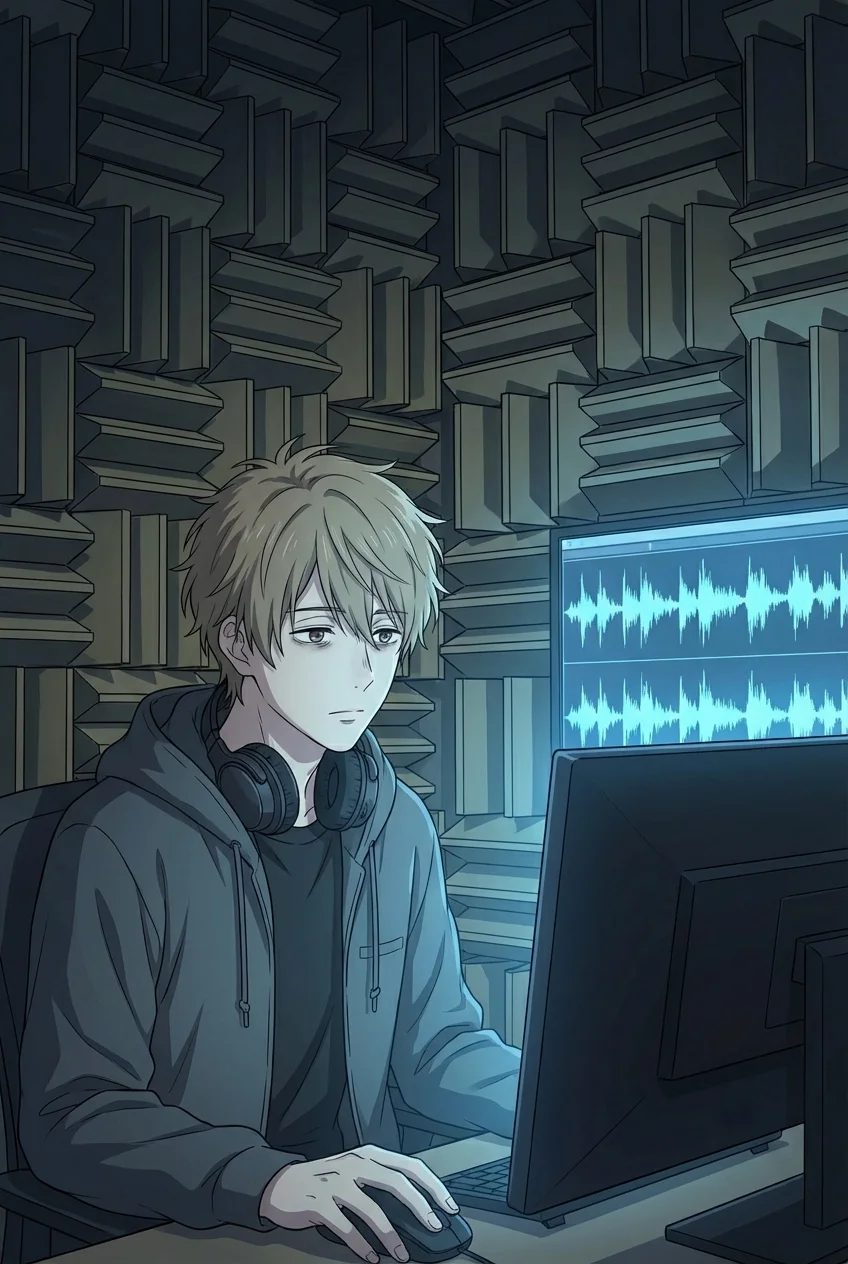

その夜、アオイは自室で息を潜めていた。

午後十一時十一分。部屋の隅のブラウン管テレビが、ひときわ強いノイズを発し始める。ザー、という耳障りな音が部屋を満たす。いつもと同じ、意味のない時間の到来。

だが、今夜は違った。

砂嵐の向こう側、ノイズの粒子が一瞬だけ像を結んだ。公園のベンチに座る、見知らぬ若い女。彼女は虚ろな目で空を見上げていた。その視線の先、夕焼けの空が、まるで低品質の動画のようにブロックノイズで崩れていくのが見えた。映像は一秒にも満たずに消え、テレビは再びただの砂嵐を吐き出す機械に戻った。

心臓が、嫌な音を立てて脈打っていた。

第三章 彼女の欠片

翌朝の目覚めは、公園の冷たい空気の感触と共にあった。

身体は自室のベッドの上。しかし、記憶は昨夜テレビで見たあの女のものだった。ベンチの硬い座面、肌を撫でる秋風の冷たさ、足元でパン屑を啄む鳩の羽音。全てが、まるで自分が体験したことのように生々しい。

記憶の中の彼女が、ふっと息を吐いた。

「こんな毎日、もう飽きた」

その呟きが、引き金だった。

彼女の言葉が世界に溶けた瞬間、視界がぐにゃりと歪んだ。公園の木々が、噴水が、空が、色と形の判別もつかないピクセルの渦に飲み込まれていく。世界が悲鳴を上げているようだった。ノイズの洪水。現実感の崩壊。

ベッドから跳ね起きたアオイは、全身に鳥肌が立つのを感じた。間違いない。この女だ。この女の『退屈』が、世界の崩壊を加速させている。そして、その記憶がピンポイントで俺の中に流れ込んでくる。一体なぜ? 俺と彼女は、どこで繋がっている?

答えの出ない問いが、頭の中で砂嵐のように渦巻いていた。

第四章 世界の侵食

それから数日、世界のピクセル化は臨界点を超えた。

高層ビルは不揃いなブロックを積み上げた玩具のようになり、行き交う人々の顔は表情を失ったのっぺらぼうに見える時間が増えた。街全体が、ロードに失敗したゲームの背景のように、粗く、不確かな存在へと成り果てていた。終末の予感が、退屈に澱んだ空気を切り裂いていく。人々はようやく気づき始め、街には乾いた恐慌が蔓延していた。

アオイは、狂ったように記憶の断片を繋ぎ合わせようとしていた。サラリーマンの朝食、女子高生の通学路、花屋の店員、そして公園の女。無関係に見える日常の記憶。だが、その全てに共通するものが一つだけあった。それは、色のない瞳で世界を眺める、深い『退屈』という感情だった。

その夜、ブラウン管テレビは発狂したかのように明滅を繰り返した。

砂嵐の中に、これまでアオイが体験してきた他人の記憶が、凄まじい速度でフラッシュバックする。トーストを齧る男。イヤホンで音楽を聴く少女。薔薇の棘を抜く青年。公園で空を見上げる女。

そして、無数の記憶の奔流の果てに、一つの映像がゆっくりと映し出された。

薄暗い部屋。

軋むベッド。

そして、部屋の隅で砂嵐を吐き出すブラウン管テレビを、ただじっと見つめている、一人の男の後ろ姿。

それは、紛れもなく『俺自身』の姿だった。

次の瞬間、映像の中の俺の背中が、まるで砂の城のように、ゆっくりとピクセルの粒子へと分解されて消えていった。

第五章 砂嵐の告白

時間が、止まった。

呼吸さえも忘れて、アオイはその場に立ち尽くす。パズルの最後のピースが、脳を焼き切るような痛みと共にはまった。

記憶を交換していた相手は、特定の誰かではなかった。

公園の女も、サラリーマンも、花屋の店員も、すべては『俺』だったのだ。

この退屈な現実から逃れるために、他人の人生を夢想し、その記憶を体験するシステムを無意識に作り上げていた、過去の俺。しかし、どんな刺激的な『他人の日常』も、繰り返せばやがては色褪せ、新たな『退屈』へと変わる。その退屈が飽和するたびに、俺は世界そのものをリセットしていたのだ。ピクセル化は、次の新しい日常を創造するための、古い世界の解体作業に過ぎなかった。

あのテレビは、ループの監視装置。そして、次の『俺』に世界の真実を伝えるために、過去の『俺』が遺した、ただ一つの道標だった。

テレビに映っていたのは、メッセージだ。『お前も、いずれこうなる』という、呪いにも似た警告。

足元から、世界が崩壊を始めた。床がピクセルの粒子となって霧散し、壁が音もなく剥がれ落ちていく。視界の全てが、テレビの画面と同じ、激しい砂嵐に飲み込まれていく。

もう、痛みも恐怖も感じなかった。

ただ、これで終わるのだという、奇妙な安堵だけが胸に広がった。

第六章 そして、新しい朝

目を開けると、そこは見知らぬ天井だった。

窓から差し込む光は柔らかく、空気は淹れたての紅茶の香りに満ちている。身体を包むシーツは上質で、肌触りが心地良い。完璧な、理想的な、新しい朝だった。

ゆっくりと身体を起こし、部屋を見渡す。洗練された家具、壁に飾られた美しい絵画。退屈の欠片もない、満たされた空間。

鏡の中に、見知らぬ男が立っていた。

昨日までの俺とは違う、整った顔立ちの男。しかし、アオイはその瞳の奥に、見覚えのある深い影が揺らめいているのを見つけた。それは、どんな日常にもやがて訪れる、『退屈』という名の宿痾。

ふと、視線が窓枠の隅に吸い寄せられる。

ほんの僅か。注意しなければ、決して気づくことのないほど、ごく微かに。

その木目のディテールが、ほんの少しだけ、荒れていた。

ああ、そうか。

俺は、この輪廻から逃れることはできないのだ。

これは罰なのだろうか。それとも、退屈な現実から永遠に逃げ続けられる、救済なのだろうか。

答えは、きっと永遠に見つからない。

アオイは、鏡の中の新しい自分に諦めたように微笑みかけ、新しい一日を始めるために、部屋のドアへと歩き出した。

その背後で、部屋の隅に置かれた真新しい薄型テレビの液晶画面が、一瞬だけ、ザー…と音を立てて砂嵐に揺らめいた。