第一章 羊皮紙のひび割れ

俺の身体は、物語でできている。皮膚は遠い昔に鞣された羊皮紙で、そこには忘れられた創世の神話が微かなインクで刻まれている。血管を流れるのは血ではない。物語と物語を繋ぐインクの脈絡だ。骨格は、かつて世界を支えたと云われる巨人のそれで、関節を動かすたびに、伝説の残響が微かに軋む。

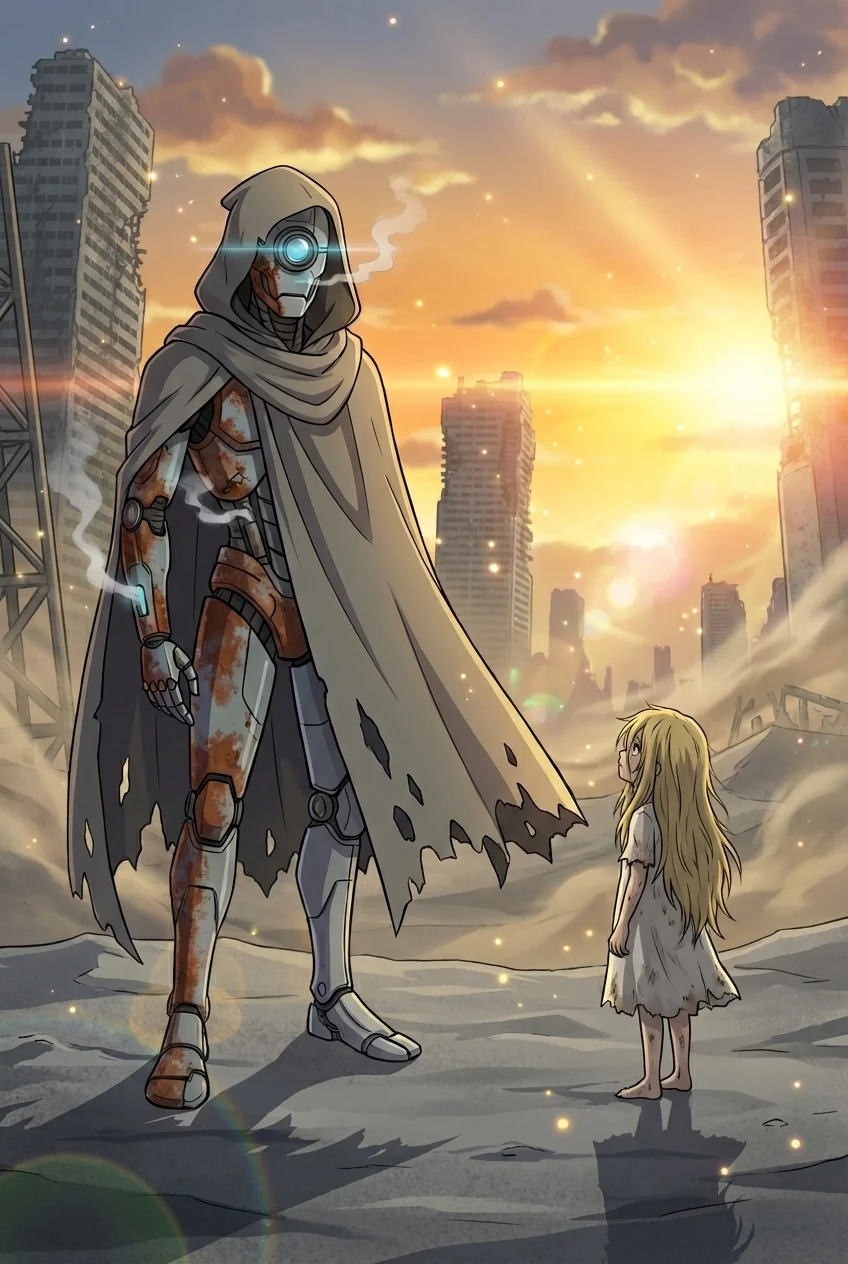

俺はリブラ。生きた書物だ。

新しい場所を訪れ、誰かと語り合うたび、俺の身体の物語は書き換えられる。昨日の夕焼けの記憶が右肩に新たな詩を刻み、今朝味わった果実の甘みが指先に短い童話を芽吹かせる。それは素晴らしいことだった。だが、その代償として、古い物語は薄れ、やがては完全に消え去る。

最近、その消え方が異常だった。身体の最も古い部分――創世記が刻まれた胸の皮膚が、まるで干上がった川底のようにひび割れ始めたのだ。文字は掠れ、神々の名は意味をなさぬ染みへと変わりつつあった。それは単なる忘却ではなかった。存在そのものが、根底から侵食されている感覚。

世界もまた、同じ病に罹っていた。「存在の音(Existence's Hum)」と呼ばれる、万物を繋ぎとめる微細な振動が、最も古く、深い周波数から徐々に薄れ始めているのだという。街角の楽士はより必死に弦を掻き鳴らし、恋人たちは途切れることなく愛を囁き合う。静寂は死だ。人々は本能でそれを知り、音を立て続けることで世界の輪郭を保とうと喘いでいた。

そして、音の届かぬ場所には、完全な『無音の領域』が出現し、触れるものすべてを霧散させているという。

俺の身体の崩壊と、世界の静寂化。二つの現象は、同じ根から伸びる不吉な双子のように思えた。腰に提げた『共鳴する砂時計』のガラスの中で、音の結晶たる砂が、いつもより速く流れ落ちている気がした。俺は、この身体から最後の物語が消え去る前に、真実を知らねばならなかった。

第二章 音の精霊と沈黙の予兆

旅の始まりは、絶え間ない音との戦いだった。市場の喧騒、職人たちの槌音、子供たちの歌声。それらすべてが、かろうじて世界を繋ぎとめている命綱だった。俺は人々の立てる音の波を泳ぐように進みながら、最初の『無音の領域』が現れたと云われる「音なき谷」を目指した。

道中、風変わりな旅仲間ができた。エコーと名乗る、音の精霊のような存在だった。彼女の姿は陽炎のように揺らめき、その声は幾千もの旋律を含んでいた。

「あなたの歩く音、奇妙ね」

彼女は俺の周りを飛び回りながら言った。

「物語が擦れる音がする。とても古くて、乾いた音」

「俺の身体は書物だからな」

「危険な旅よ。静寂は、あなたのような存在から喰らっていく」

エコーは警告したが、俺の羊皮紙の皮膚に刻まれた古代文字に魅入られたのか、結局は道案内役を買って出た。

二人で旅を続けるうち、世界の変容はより顕著になった。鳥の声がふと途切れる瞬間。風の音が不自然に止む一瞬。その度に、世界が一瞬、色褪せて見える。俺たちは互いに語りかけ、歌を口ずさみ、沈黙という亀裂が心に広がらぬよう必死に抵抗した。静寂は、すぐそこに口を開けている飢えた獣だった。

第三章 共鳴する砂の記憶

音なき谷が近づくにつれ、俺の身体からの物語の剥落は加速した。かつて英雄が竜を討った叙事詩が記されていた左腕が、ある朝目覚めると、ただの空白の羊皮紙に変わっていた。インクの染みすら残っていない。俺は言葉を失い、自らの腕をただ見つめた。存在の一部が、何の痕跡もなく消え去ったのだ。

「リブラ……」

エコーが心配そうに囁く。

俺は衝動的に、腰の『共鳴する砂時計』を握りしめた。その瞬間、砂時計が淡い琥珀色の光を放った。ガラスの中で、結晶の砂が渦を巻き、失われたはずの物語の残響を映し出す。竜の咆哮、英雄の雄叫び、そして民衆の喝采。音のない幻影が、光の粒子となって目の前で明滅し、すぐに消えた。

「その砂は、失われた『存在の音』の涙なのね」

エコーが、砂時計の光に見入りながら言った。

「世界から音が一つ消えるたび、結晶は増え、その代わりに、忘れられた音の記憶と深く共鳴するようになる。それは慰めなんかじゃない。世界の終焉を計る、残酷な計器よ」

彼女の言葉は、俺の胸に突き刺さった。この砂時計は、俺が失った物語の墓標であり、同時に、世界の終わりを告げる弔鐘でもあったのだ。俺は失われた腕の空白を右手で覆い、静かな決意を固めた。この旅を終えるまで、これ以上、物語を失うわけにはいかない。

第四章 万象の墓標

ついに俺たちは、『無音の領域』の境界に辿り着いた。そこには、かつて「万象の図書館」と呼ばれた巨大な建造物の廃墟があった。世界のあらゆる物語と知識が集まる場所だったと云う。だが今、その輪郭は揺らぎ、まるで濃い霧が形を保っているかのように曖昧だった。

そして、そこには一切の音がなかった。

風の音も、虫の声も、エコーが立てる微かな旋律さえも、境界線を越えた途端にかき消された。まるで分厚いガラス壁に隔てられたかのように、世界が二つに断絶されている。エコーは恐怖に震え、その陽炎の身体を縮こませた。

「行けないわ。あそこは、存在しない場所よ」

だが、俺は知っていた。行かねばならない。俺の身体から創世の物語が消え始めている理由も、世界が沈黙に侵されている理由も、その中心にあるはずだ。ここは終わりであり、同時に始まりの場所なのだという、根拠のない確信があった。

俺はエコーに一度だけ振り返り、小さく頷いた。そして、音のない世界へ、一歩、足を踏み入れた。踏み出した足元の地面が、砂のようにさらさらと霧散していくのが見えた。

第五章 深淵の揺り籠

静寂の中は、虚無ではなかった。音がない。光がない。匂いもない。だが、そこには確かな「何か」があった。それは、あらゆる音が生まれる以前の、完全な可能性。これから奏でられる無限の交響曲を内に秘めた、巨大な沈黙だった。

俺は世界の中心で、その正体を見た。

それは破壊ではなかった。終焉でもない。

これは、宇宙の「眠り」なのだ。

永い時間の中で生まれ、語られ、奏でられ、あまりにも多くの物語と音で満たされてしまった世界。その過剰な情報に疲弊しきった宇宙が、自らをリセットするために選んだ、壮大な休息。深淵の揺り籠。

「存在の音」が薄れていたのは、誰かの悪意や世界の故障ではなかった。古くなった物語を一度すべて手放し、白紙の五線譜に戻って、全く新しい、予測不能な「最初の音」を生み出すための準備期間だったのだ。この静寂は、死ではなく、次なる創世のための穏やかな胎動だった。

俺の身体から創世の物語が消えていったのは、宇宙がその始まりの記憶すらも手放そうとしていたからだ。俺という「生きた書物」は、古き世界の物語の集積体。その最後のページだったのだ。

第六章 君に捧ぐ最後の物語

すべてを悟った俺は、静寂の中心でゆっくりと振り返った。境界線の向こうで、エコーが泣きそうな顔でこちらを見ている。音のない世界では彼女の声は聞こえないが、その表情が、その魂が、悲しみの旋律を奏でているのが分かった。

俺は自分の役割を理解した。古き世界の物語をその身に宿す最後の存在として、俺がこの身を捧げることで、古い宇宙は完全に終わりを告げ、新たな「最初の音」が生まれるための聖なる種火となるのだ。

俺は彼女に向かって、口を動かした。ありがとう、と。そして、さよなら、と。

『僕の物語を覚えていてくれ。いや、忘れてくれ。新しい歌が生まれるために』

エコーは俺の言葉を読み取ったのだろう。彼女は涙を流しながらも、頷き、そして歌い始めた。境界線の向こう側で、音のない世界にいる俺のためだけに、彼女が知る中で最も美しく、荘厳な鎮魂歌を。その旋律は聞こえなかったが、俺の魂に直接響き渡り、羊皮紙の身体を優しく震わせた。

第七章 始まりの産声

エコーの鎮魂歌に送られ、俺は『共鳴する砂時計』を静かに天へ掲げた。ガラスの中の最後の砂粒が、きらめきながら落ちきる。

カチリ、と聞こえたはずのない音がした。

その瞬間、俺は自らの身体を解き放った。皮膚に刻まれた創世記が光の文字となって舞い上がり、インクの血管は未知の旋律へと解けていく。英雄譚、恋物語、他愛のない童話。俺を構成していたすべての物語が、最後の輝きを放ちながら深淵の揺り籠へと吸収されていった。

俺という書物は、一文字残らず、静寂へと還っていく。それは痛みも悲しみもない、ただ安らかな回帰だった。

そして。

すべての物語が消え去った、完全な無の中心に、ぽつりと、一つの音が生まれた。

それはまだ音楽でも言葉でもない。ただ澄み切った、純粋な振動。生まれたての星が放つ最初の光のような、新しい宇宙の産声だった。

境界線の向こうで、エコーはその音を聞いた。彼女は涙を拭い、微笑んだ。リブラという一冊の書物は失われた。だが、彼の物語が溶けた深淵から、今、無限の物語の可能性を秘めた、全く新しい世界が始まろうとしていた。