カイは地図職人の見習いだ。彼の世界は、インクの匂いが染みついた工房と、羊皮紙の上に引かれる精密な線で成り立っていた。人々が知る世界は、中央の大陸とそれを取り囲む海、そして世界の果てにある巨大な滝「終焉の瀑布」まで。その向こうには何もない。それが常識であり、誰も疑わない真実だった。

ある雨の日、カイは亡き父の遺品を整理していて、埃をかぶった革袋を見つけた。中から出てきたのは、一枚の古びた地図と、奇妙な羅針盤。地図は、カイが見慣れた世界地図だったが、一点だけ違っていた。「終焉の瀑布」の向こう側が、広大な空白のまま残されているのだ。それはまるで、描き手の強い意志を示す「未完の領域」だった。

そして、羅針盤。黒曜石の盤に浮かぶ真鍮の針は、北を指さない。カイがどの方向に動かしても、針はただ一点、地図の空白部分を狂おしいほど激しく指し示していた。

父は、常識の向こうに何かがあることを知っていたのではないか?

カイの心臓が、工房の古時計よりもうるさく鳴り響いた。インクと羊皮紙の世界から飛び出す時が来たのだ。彼は未完の地図と羅針盤を懐にしまい、誰にも告げず、夜明け前の薄闇へと駆け出した。

旅は困難を極めた。カイは「ささやく森」を抜け、風が完全に止み、あらゆる船が立ち往生するという「沈黙の海」の岸辺にたどり着いた。そこで彼は途方に暮れた。

その時だ。空から影が差し、軽やかな声が降ってきた。

「あら、こんなところで陸のネズミさんがお昼寝かしら?」

見上げると、白い帆を張った小型の飛行帆船が、音もなく浮かんでいた。船べりから顔を覗かせたのは、風に赤い髪をなびかせた快活な少女だった。

彼女はリナと名乗った。風の力を操る一族の末裔で、愛船「シルフィード号」で伝説の「風の源流」を探しているという。

「沈黙の海は、風の墓場よ。普通の船じゃ百年かかっても渡れない。でも、あたしのシルフィードは別」

リナはカイの持つ奇妙な羅針盤に興味を示した。

「面白いものを持ってるじゃない。それ、どこを指してるの?」

「世界の果ての、その先だ」

二人の目的は、奇妙な形で重なった。リナは風の源流を、カイは未知の大地を。どちらも「終焉の瀑布」の向こうにある可能性が高い。こうして、地図職人の見習いと風使いの少女の、奇妙な共同冒険が始まった。

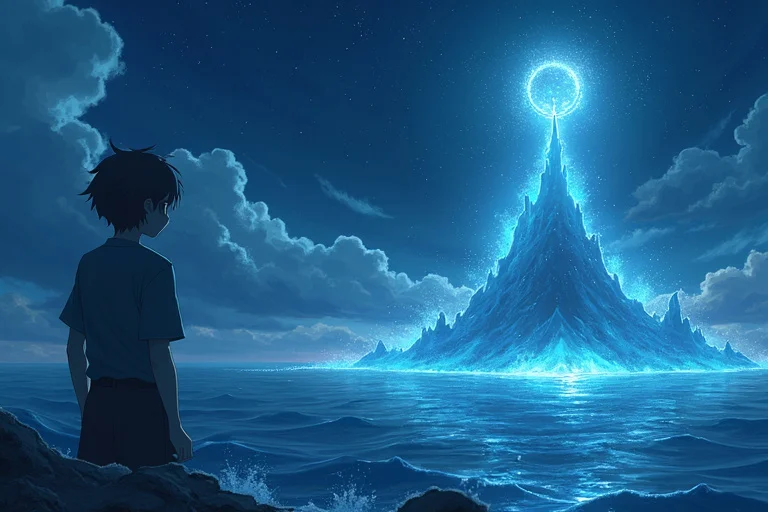

シルフィード号は風を掴み、沈黙の海を滑るように進んだ。そしてついに、彼らの前に世界の果てが姿を現す。空から海へと、途方もない量の水が轟音と共に流れ落ちる「終焉の瀑布」。その威容を前に、カイは言葉を失った。

「さあ、ここからが本番よ!」リナは楽しそうに笑う。「しっかり掴まってなさい、カイ!」

リナが呪文を唱えると、シルフィード号の帆がまばゆい光を放ち、船体は凄まじい風に包まれた。船は瀑布の裏側、水と空のカーテンの隙間へと突っ込んでいく。

轟音と水しぶきが全てを支配する暗闇を抜けた瞬間、世界は一変した。

目の前に広がっていたのは、空に浮かぶ無数の島々だった。巨大な岩塊が、緑の森を頂いて、重力に逆らうように静かに浮遊している。島と島の間を、水晶のように透き通った川が流れ、虹色の滝となって下の雲海へと落ちていく。見たこともない鳥たちが、光る軌跡を描きながら空を舞っていた。

「風詠みの島々……」リナが、感嘆のため息と共に呟いた。「一族の伝説は、本当だったんだわ……」

カイの羅針盤は、この浮遊島群の中心に浮かぶ、ひときわ大きな島を静かに指し示していた。

二人はその島に降り立った。そこには、蔦に覆われた古代の神殿がたたずんでいた。神殿の最奥、苔むした石の台座の上に、一冊の日記が置かれていた。カイの父の筆跡だった。

日記には、驚くべき真実が記されていた。この世界は、目に見えない巨大な風の流れによって支えられており、その源こそが、この「風詠みの島々」であること。父は地図を完成させることが目的ではなかった。彼は、世界の成り立ちそのものの謎を追い、この場所にたどり着いた探求者だったのだ。

『我が息子カイへ。もしお前がこれを読んでいるのなら、お前もまた、地図の線引きでは満足できない魂の持ち主なのだろう。この世界は、我々が知るより遥かに広く、美しい。お前の羅針盤が指す先へ進め。冒険に、終わりはない』

カイは日記を閉じた。涙は出なかった。代わりに、熱い何かが胸の奥から込み上げてくるのを感じた。父は死んだのではなく、この壮大な世界の謎の一部になったのだ。

「どうするの、カイ?」リナが隣に立って尋ねた。彼女の瞳もまた、キラキラと輝いていた。

カイは彼女に向き直り、ニヤリと笑った。地図職人の見習いの臆病な顔は、もうどこにもなかった。

「決まってる。この世界の、本当の地図を作り始めるんだ。君も付き合ってくれるだろ? 風の源流の、さらに先へ」

「面白そうじゃない!」リナは太陽のように笑った。「あたしのシルフィード号は、いつだって風を待ってるわ!」

カイが再び羅針盤を手に取ると、その針は、今いる島々よりもさらに遠く、まだ見ぬ空の彼方を指して、静かに、しかし力強く震え始めた。

二人の冒険は、まだ始まったばかりだった。