第一章 閉ざされた水平線

俺の住む凪島(なぎしま)では、水平線は世界の終わりを意味した。物心ついた頃から、大人たちは口を酸っぱくして言った。「海の向こうは『虚ろな世界』だ。足を踏み入れた者は、魂を喰われ、抜け殻になって帰ってくる」。その言葉は、鉛のように重く、島の空気全体に溶け込んでいた。俺、カイもまた、その沈黙の海の戒めに縛られた一人だった。

三年前、たった一人の兄、アキオが海で死んだ。嵐の夜、小さな舟で沖へ出たきり、二度と帰ってはこなかった。大人たちは「だから言わんこっちゃない」と憐れむように囁き合い、兄は島の掟を破った愚か者として語られるようになった。だが、俺には分かっていた。兄は愚か者などではない。彼は誰よりも強く、誰よりも優しく、そして、あの水平線の向こうに広がる世界を、誰よりも夢見ていた。

兄の七回忌を終えた夜、俺は屋根裏部屋で、彼の遺品を整理していた。黴と潮の香りが混じった空気の中、木箱の底から見つけたのは、一枚の古びた羊皮紙と、掌に収まるほどの奇妙な金属片だった。羊皮紙には、凪島の、しかし誰も見たことのない入り江や洞窟が、繊細な線で描かれている。そして金属片は、まるで壊れた羅針盤の一部のように見えた。その中央には、夜空を模した瑠璃色の石が嵌め込まれている。

心臓が早鐘を打った。兄は生前、島の伝説に登場する『星屑の羅針盤』の話をよくしてくれた。「あれがあれば、虚ろな世界の向こうにあるっていう、本当の世界へ行けるんだ」。そう言って目を輝かせていた兄の横顔が、ありありと脳裏に蘇る。

これは、兄が遺した冒険への招待状ではないのか。

しかし、同時に、三年前の嵐の夜がフラッシュバックする。荒れ狂う波、引き裂かれるような風の音、そして、兄の舟を呑み込んだ巨大な黒い影。恐怖が足元から這い上がり、俺の体を金縛りにした。兄と同じ道を辿るのか? 島の掟を破り、魂を喰われるのか? 憧れと恐怖が、胸の中で激しくせめぎ合う。羊皮紙を握りしめる俺の指は、微かに震えていた。この島で、沈黙の海を眺めながら静かに一生を終えるか、それとも──。

答えは、まだ出せなかった。ただ、その夜から、俺の見ていた水平線は、もはや単なる世界の終わりではなくなった。それは、解き明かされるべき謎を秘めた、巨大な扉のように思えたのだ。

第二章 兄の航跡

数日後、俺は決意を固めた。兄が何を追い求め、なぜ死ななければならなかったのか。その答えを見つけ出すまでは、凪島の呪縛の中で息を潜めて生きることなどできない。俺は親友のリオナにだけ、すべてを打ち明けた。彼女は翡翠色の瞳を心配そうに曇らせながらも、最後には「カイの信じる道を行って」と、小さな革袋に入った保存食を渡してくれた。その温かさが、臆病な心を強く支えてくれた。

羊皮紙の地図が示すのは、島の北端に位置する「嘆きの岬」。そこは潮の流れが速く、不吉な場所として誰も近寄らない禁足地だった。そして、兄が最後に目撃された場所でもあった。俺は満月の夜を選び、誰にも見つからぬよう、岩陰を縫って岬へと向かった。

月光が、断崖絶壁に打ち付ける白い波を幻想的に照らし出す。地図が示す洞窟は、満潮時には海水に隠れてしまう、狭い裂け目の奥にあった。冷たい海水に体を浸し、息を殺して中へ進むと、そこには小さな空間が広がっていた。壁には、兄のものと思しき無数の計算式や、星の配置図が刻まれている。兄はここで、来る日も来る日も、水平線の向こう側を計算していたのだ。

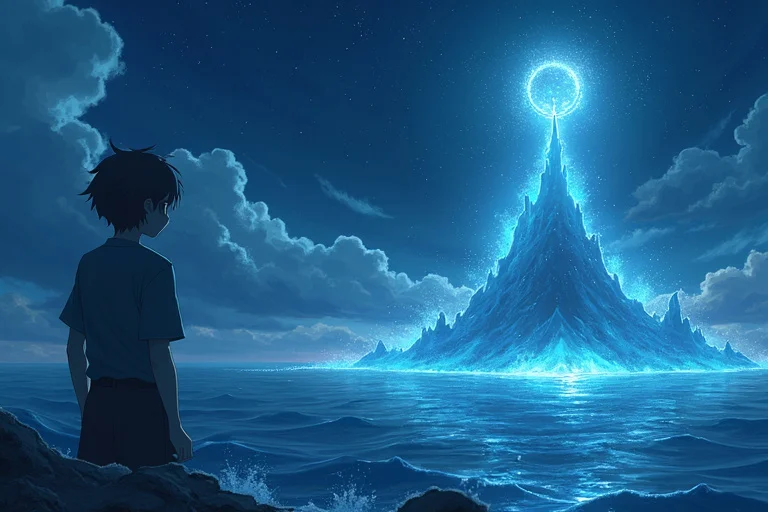

洞窟の最奥、小さな祭壇のような岩の上に、それはあった。兄の遺品と同じ意匠が施された、もう一つの金属片。二つを合わせると、カチリと心地よい音を立てて、一つの完璧な羅針盤が完成した。その瞬間、盤面の中央に嵌められた瑠璃色の石が、まるで満天の星空を閉じ込めたかのように、淡い光を放ち始めた。針はゆっくりと回転し、やがて、島の外──北東の、何もないはずの海原を、ぴたりと指し示した。

これが『星屑の羅針盤』。兄が命懸けで完成させようとした、真実への道標。

涙が溢れた。兄の無念、孤独、そして揺るぎない探究心が、羅針盤の微かな光を通して、俺の魂に流れ込んでくるようだった。もう迷いはない。俺はリオナに心で別れを告げ、兄が隠していた小さな舟に乗り込んだ。羅針盤の示す光だけを頼りに、オールを漕ぐ。凪島がみるみる小さくなっていく。振り返ると、島の灯りはまるで瞬く星のようで、俺は生まれて初めて、自分の故郷を外から眺めていた。やがて、予報通りの嵐がやってきた。天と海との境目がなくなり、稲光が黒い山のような波を照らし出す。死の恐怖が何度も喉元まで迫ったが、そのたびに、胸に抱いた羅針盤の温かい光が、俺に兄の言葉を思い出させた。「カイ、本当の冒険はな、地図をなくした時から始まるんだぜ」

第三章 虚ろな島の真実

どれほどの時間が経っただろうか。嵐が嘘のように過ぎ去り、意識が朦朧とする中、俺は舟が砂浜に乗り上げた衝撃で目を覚ました。顔を上げると、そこに広がっていたのは、信じられない光景だった。切り立った崖、豊かな緑、そして、凪島と寸分違わぬ地形。だが、決定的に違っていた。そこには人の気配が一切なく、村があったであろう場所は、蔦に覆われた廃墟と化していた。空気は重く、淀み、鳥の声一つ聞こえない。まるで、時間が死んでしまったかのような島だった。

ここが、伝承に聞く『虚ろな世界』なのか。魂を喰われた者たちの成れの果てか。俺は羅針盤を握りしめ、恐る恐る廃墟の村へと足を踏み入れた。朽ち果てた家々を抜けた先、島の中心には凪島と同じように、石造りの立派な神殿が残っていた。

神殿の奥、苔むした祭壇の上で、俺は一冊の分厚い日誌を見つけた。それは、防水加工された革で丁寧に装丁されており、奇跡的に文字が読める状態だった。震える手で表紙をめくる。そこに記されていたのは、俺たちの先祖が遺した、あまりにも悲しく、そして衝撃的な真実だった。

──我々は、この島を『陽島(ひじま)』と呼んでいた。対岸にある故郷『凪島』とは、星屑の羅針盤を使い、日常的に行き来していた。二つの島は、我々にとって一つの世界だった。

──あの日までは。

──大陸から未知の疫病が持ち込まれた。病は陽島全土に瞬く間に広がり、人々は高熱と咳に苦しみ、次々と命を落としていった。薬草も祈りも、何の効果ももたらさなかった。

──我々は決断を迫られた。このままでは全滅する。生き残った僅かな者たちで、まだ汚染されていない凪島へ移住することを決めた。愛する家族や友の亡骸を陽島に残し、断腸の思いで海を渡った。

──そして、我々は二度と悲劇を繰り返さぬよう、凪島を閉ざした。陽島へ渡るための羅針盤を二つに割り、一つをこの地に、もう一つを凪島に隠した。そして、子孫たちが決して海の向こうを目指さぬよう、恐ろしい伝承を作り上げた。『虚ろな世界』という、優しい嘘を。我々の罪と悲しみを、どうか許してほしい──。

日誌の最後には、兄が死んだ嵐の夜に関する、信じ難い記述が追記されていた。それは、最近凪島から来たという、島の長老の一人が書き記したものだった。

──アキオという若者が、この真実にたどり着いた。彼は島の解放を叫んだが、我々は伝承が覆されることによる混乱を恐れた。我々は彼の船出を止めようとし、揉み合いの末、彼は嵐の海へと落ちていった。これは事故だ。我々は島の秩序を守ったに過ぎない。彼の探究心は、あまりにも危険すぎたのだ──。

全身の血が逆流するような感覚に襲われた。兄は、事故で死んだのではなかった。島の未来を想い、真実を手にしようとした結果、それを恐れた者たちによって、殺されたのだ。伝承は、先祖が遺した悲しい祈りだった。だが、いつしかそれは、人々を縛り付けるだけの、冷たい呪いへと成り代わっていた。

怒りと悲しみで、目の前が真っ赤に染まる。しかし、その向こうに、兄の笑顔が見えた気がした。「ほらな、カイ。世界は、お前が思っているよりずっと広いんだ」。兄は、この真実を俺に託したのだ。俺は、ここで立ち止まるわけにはいかない。

第四章 夜明けの海へ

俺は陽島から持ち帰れるだけの、かつての人々の暮らしの痕跡と、決定的な証拠である日誌を携え、凪島へと帰還した。俺の生還は島に衝撃を与え、俺が持ち帰った物語は、さらに大きな波紋を広げた。

島の集会で、俺は長老たちと対峙した。日誌を掲げ、先祖の悲しい歴史と、兄の死の真相を、魂の限り叫んだ。長老たちは顔面を蒼白にし、ある者は俯き、ある者は「島の秩序のためだった」と虚しい弁明を繰り返した。島民たちは混乱し、怒号と嗚咽が入り混じる。永い間、島を支配してきた沈黙が、ついに破られた瞬間だった。

「俺たちの先祖は、未来を奪うために島を閉ざしたんじゃない! 生き残るためだったんだ!」「兄さんは、俺たちを過去の呪いから解き放とうとした! その意志を殺したのは、あんたたちだ!」

俺の言葉は、若い世代の心に火を灯した。やがて、集会の空気は、変化を恐れる古い世代の声よりも、未来を求める新しい世代の声に支配されていった。長老たちは、ついに自らの過ちを認め、その座を降りることを受け入れた。

島の解放が決まった。しかし、それは決して単純なハッピーエンドではなかった。水平線の向こうには、無限の可能性があると同時に、かつて先祖を襲ったような、未知の脅威が潜んでいるかもしれない。俺たちがこれから漕ぎ出すのは、希望と不安が入り混じる、広大な海だ。

数日後、俺はリオナと共に、岬の丘に立っていた。新しく造られた大きな船が、港で出航の時を待っている。それは、外の世界を学ぶための調査船だ。

「怖くないの、カイ?」

リオナが、俺の目を覗き込みながら尋ねた。俺は、彼女の手をそっと握った。

「怖いさ。でも、もっと怖いのは、何も知らずに、狭い世界で目を閉じて生きていくことだ。兄さんが教えてくれた」

俺の瞳には、もう三年前の嵐の夜の恐怖は映っていなかった。代わりに宿っているのは、これから始まるであろう困難な航海と、それでも進み続けようとする、静かで強い意志の光だった。

水平線の向こうから、新しい世界の夜明けを告げる太陽が昇り始める。黄金色の光が、俺たち二人と、これから始まる凪島の新たな歴史を、優しく照らし出していた。

俺たちの本当の冒険は、今、この瞬間から始まるのだ。