第一章 幽霊はサンバのリズムで

田中誠、32歳、市役所戸籍係。彼の人生は、寸分の狂いもなく引かれた定規の線のようだった。朝は6時ジャストに起床し、7時15分の電車に乗り、昼食はきっかり12時から45分間。提出する書類のホチキスの角度は常に左上45度。同僚から「歩く六法全書」「AI田中」などと揶揄されても、彼は意に介さなかった。規則と前例こそが、世界を正しく動かす歯車だと信じていたからだ。無駄口、寄り道、予定外の行動。それらはすべて、人生におけるバグだった。

そんな彼の完璧な日常に、ウイルスが侵入したのは、梅雨時の蒸し暑い金曜の夜だった。いつものようにアイロンがけを終え、午後11時に消灯しようとした、その時だ。

「よぉ、マコト! グラシアス! 元気してたか、アミーゴ!」

部屋の隅、誠が一度も使ったことのない健康器具が置いてあるあたりから、陽気な声がした。見ると、半透明の男が立っている。派手なアロハシャツを着て、やけに腰をくねらせていた。誠は目をこすった。幻覚だ。疲れているに違いない。

「誰ですか。不法侵入ですよ。警察を…」

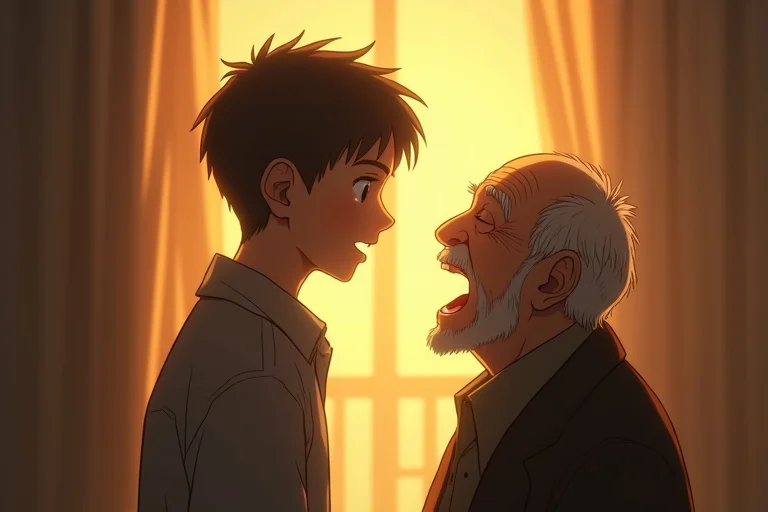

「つれないこと言うなよ、マコチート。俺だよ、俺。じいちゃんだ!」

男は胸を張った。誠は絶句した。その顔には見覚えがあった。3年前に胃がんで亡くなった、祖父の源治。だが、何かが、いや、全てがおかしかった。生前の祖父は、頑固で寡黙な下町の建具職人だった。口癖は「仕事は見て盗め」と「男は黙って背中で語れ」。誠が知る限り、祖父が笑った姿を数えるのに両手の指はいらない。

しかし、目の前の半透明の祖父は、どう見てもラテンの伊達男だった。

「じいちゃん…? なんでアロハシャツ…?」

「死んでみたら、こっちの方が性に合っててな! 人生、楽しまなきゃ損だぜ、マコト。さあ、一緒にサンバでもどうだ?」

源治は軽快なステップを踏もうとして、自身の足が床をすり抜けるのを見て「おっと」と舌を出した。

誠の脳内CPUは完全にフリーズした。幽霊。サンバ。アロハシャツ。彼の理解を超えた単語の羅列が、頭の中をぐるぐると回る。

「なぜ、今ここに…」

やっとのことで絞り出した声に、源治は急に神妙な顔つきになった。

「実はな、マコト。わしには一つ、心残りがあって成仏できんのだ」

「心残り…」

「ああ。どうしても、もう一度だけ、あれが食いたくてなぁ…」

源治はうっとりとした表情で天を仰いだ。

「伝説のコロッケだ」

伝説の、コロッケ。誠は眉間に深い皺を刻んだ。彼の辞書に、そんなB級グルメのような単語は存在しなかった。

第二章 伝説のコロッケを追え

「だから、ジャガイモは男爵だっつってんだろ! メークインじゃ甘みが足りねえんだよ、この朴念仁が!」

「しかし、レシピサイトの評価ではメークインの方が煮崩れしにくく、調理に適していると…」

「レシピサイトがわしの舌より偉いってのか! いいから黙って言う通りにしろ!」

誠と幽霊の祖父との奇妙な共同生活は、翌日から始まった。源治曰く、「伝説のコロッケ」は、彼が昔一度だけ食べた、至高の逸品らしい。しかし、店の名前も場所も覚えていないという。唯一の手がかりは、「肉屋の店先で揚げていた」という曖昧な記憶だけ。誠は「そんなもの探せるわけがない」と一蹴したが、源治は「お前が作ればいいんだよ!」と無茶を言い出した。

かくして、田中誠の人生初となる、本格的な料理が始まった。とはいえ、源治は幽霊だ。物に触れることはできない。彼は誠の背後を浮遊しながら、口だけを出す「幽霊ナビ」に徹した。

「そこの角の八百屋だ! あそこの親父は頑固だが、見る目は確かだ!」

源治に急かされ、誠は近所の商店街に足を運んだ。これまで、スーパーで効率よく買い物を済ませていた彼にとって、店主と顔を合わせて会話をするなど、苦行でしかなかった。

「へい、らっしゃい。あら、誠ちゃんじゃないか。珍しいねえ」

八百屋の店主が、日に焼けた顔で笑う。

「あの、男爵いもを…」

「コロッケかい? なら、こっちのキタアカリもいいよ。ホクホクになるぜ。源治さん、好きだったなあ、うちのキタアカリで作ったコロッケ」

源治さん。その響きに、誠は胸を突かれた。寡黙だと思っていた祖父が、この商店街の人々と、当たり前のように言葉を交わし、笑い合っていた。知らなかった祖父の顔が、次々と現れる。精肉店の店主は「源治さんには、娘が嫁ぐ時に立派な桐箪笥を作ってもらってね」と目を細め、豆腐屋のおかみは「あんなに無口なのに、うちの揚げ出し豆腐を褒めてくれる時だけは饒舌でねえ」と笑った。

誠のキッチンは、日に日に油の匂いと活気に満ちていった。

「揚げ油の温度は175度だ! 高すぎると焦げる、低いとべちゃつく!」

「ひき肉と玉ねぎを炒める時は、愛を込めろ、アモーレ!」

源治の情熱的な指導のもと、誠は何度も失敗した。ジャガイモを焦がし、衣は剥がれ、形はいびつな物体が皿に並んだ。そのたびに、完璧主義者の彼は眉をひそめたが、不思議と不快ではなかった。むしろ、ホチキスの角度を気に病むより、ずっと人間らしい営みに思えた。

休日の昼下がり、試作品14号を口にした源治が、唸った。

「…うーん、惜しい! 何かが違う。だが、確実に近づいているぞ、マコト!」

その言葉に、誠は知らず知らずのうちに口の端を上げていた。規則正しいだけの灰色だった世界に、コロッケの黄金色が差し込んできたようだった。

第三章 優しい嘘

挑戦開始から一ヶ月が過ぎた頃。その日は朝から全てがうまくいった。八百屋の店主が「今日のは最高だぜ」と太鼓判を押したキタアカリ。精肉店で特別に分けてもらった合いびき肉。誠の手際は、もはや素人のそれではない。リズミカルにジャガイモの皮をむき、玉ねぎを刻む音は、まるで音楽のようだった。

油に投入されたコロッケが、心地よい音を立てて浮き上がる。きつね色よりも深く、それでいて焦げてはいない、完璧な黄金色。皿に盛り付け、ソースをかける。湯気と共に立ち上る香ばしい匂いが、部屋中に満ちた。

「じいちゃん、できた」

誠の声には、確かな自信が漲っていた。源治は、そのコロッケをじっと見つめ、ゆっくりと頷いた。

「ああ…これだ。これだよ、マコト。間違いない。これが、わしが追い求めた伝説のコロッケだ」

その声は、いつもの陽気さとは違う、深く、満ち足りた響きを持っていた。

やった。ついにやったんだ。誠の胸は、達成感でいっぱいになった。これで祖父も成仏できる。少し寂しい気もしたが、それが一番良いことなのだ。

「よかったな、じいちゃん。これで心残りも…」

言いかけた誠の言葉を、源治が遮った。

「マコト、すまんかった」

「え?」

突然の謝罪に、誠は戸惑った。源治は、少し照れたように、それでいて真っ直ぐな目で誠を見つめた。

「実はな、『伝説のコロッケ』なんてものは、ないんだ」

シン、と部屋が静まり返った。油の跳ねる音さえ聞こえない。誠は、自分が何を言われたのか理解できなかった。

「…ない? どういうことだよ」

「全部、わしがついた嘘だ。レシピも、思い出話も、全部デタラメ」

誠の頭の中で、何かがぷつりと切れた。一ヶ月。この一ヶ月の自分の努力は、時間は、一体何だったのか。商店街の人々とのぎこちない会話も、指先の火傷も、キッチンにこびりついた油汚れも、全てがこの幽霊の気まぐれな嘘のためだったというのか。

「ふざけるな!」

気づけば、大声を張り上げていた。感情を剥き出しにすることなど、何年ぶりだろう。

「どうしてそんな嘘をついたんだ! 俺がどれだけ…どれだけ本気だったと思ってるんだ!」

怒りと、裏切られた悲しみと、そしてわけのわからない感情がごちゃ混ぜになって、視界が滲んだ。

源治は、怒鳴りつける孫を、ただ静かに見つめていた。その表情には、いつもの道化師のような軽薄さも、ラテンの陽気さもなかった。ただ、深い愛情だけが湛えられていた。

第四章 人生は揚げたてのように

「お前は昔、よく笑う子だったんだ」

源治は、静かに語り始めた。その声は、誠が幼い頃に聞いた、あの寡黙で優しい祖父の声だった。

「両親が逝って、わしとお前の二人暮らしになって。不器用なわしにできることなんて、たかが知れてた。仕事ばかりで、ろくに構ってやれんかった。それでも、たまにわしが作った、少し焦げた下手くそなコロッケをな、お前は『じいちゃんのコロッケが世界一うまい』って、歯が抜けた口で笑いながら食ってくれたんだ」

誠の脳裏に、忘れかけていた風景が蘇る。夕焼けに染まる小さな台所。建具職人の、節くれだった大きな手が、不器用にジャガイモを潰している。少し焦げた、不格好なコロッケ。それを頬張り、心の底から笑っていた幼い自分。そうだ。伝説のコロッケは、確かに存在した。それは、遠い昔、祖父と自分が分かち合った、温かい記憶そのものだった。

「いつからか、お前は笑わなくなった。正しいこと、間違っていないことばかり追いかけて、窮屈そうに生きていた。わしは、それが心配で、心配で…死んでも死にきれんかった。もう一度、お前に腹の底から笑ってほしかった。そのためなら、どんな嘘でもついてやろうと思ったんだ」

源治の言葉が、固く閉ざされていた誠の心の扉を、ゆっくりとこじ開けていく。無駄だと思っていたこと。寄り道だと思っていたこと。それら全てが、祖父が仕掛けた、壮大な愛情表現だった。

「じいちゃん…」

誠の目から、大粒の涙が溢れ落ちた。それは怒りや悲しみの涙ではなかった。

彼は、揚げたてのコロッケを一つ、震える手で掴んだ。そして、大きく口を開けて、かぶりついた。

サクッ。

軽やかな衣の音。続いて、舌の上でとろける、甘くてホクホクのジャガイモ。完璧な火の通り。絶妙な塩加減。それは、間違いなく、彼が人生で作った最高傑作だった。

「…うまいよ、じいちゃん」

涙でぐしゃぐしゃの顔のまま、誠は笑った。幼い頃のように、無邪気に。

「世界一、うまいコロッケだ」

その言葉を聞いた瞬間、源治の体がふわりと輝き始めた。アロハシャツの輪郭が、ゆっくりと光の中に溶けていく。

「だろ?」

源治は、満足そうに笑った。それは、誠がずっと見たかった、祖父の優しい笑顔だった。

「人生はな、マコト。時々、寄り道して揚げたてのコロッケを食うくらいが、ちょうどいいんだ。じゃあな、アミーゴ」

ウインクを一つ残して、光は静かに消えた。後には、香ばしいコロッケの匂いだけが残っていた。

月曜日。市役所の戸籍係の窓口に、田中誠の姿があった。背筋は相変わらず伸びているが、その佇まいはどこか柔らかい。

「田中さん、この書類のホチキスの角度、43度くらいですけど、受理されますかね?」

隣の席の同僚が、からかうように言った。以前の誠なら、即座に「規則は45度です」と返しただろう。

だが、彼は少し困ったように眉を下げ、そして、ふっと笑った。

「まあ、2度くらいは誤差の範囲ですよ」

昼休み。誠は屋上で弁当箱を開けた。中身は、手作りのコロッケサンド。青空を見上げ、彼はパンを一口頬張る。サクッとした食感と、優しいジャガイモの甘みが口に広がった。

「サンバは踊れないけど」

誠は、誰に言うでもなく呟いた。

「まあ、悪くないよな、こういうのも」

彼の顔には、この世界のどんな規則よりも確かで、温かい笑顔が浮かんでいた。