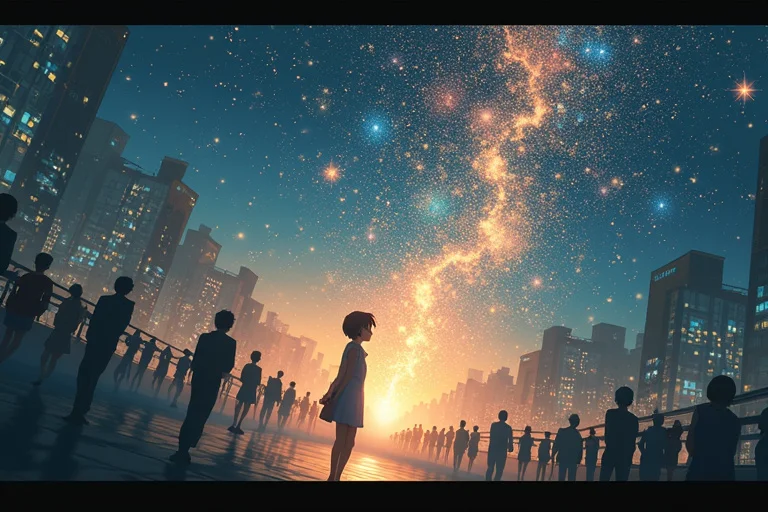

佐藤健太、三十五歳、独身、職業サラリーマン。彼の人生における信条は「平穏第一」である。波風を立てず、目立たず、石橋を叩いて渡るどころか、橋の強度計算書を熟読してから四つん這いで進むような男だった。そんな彼の城であるアパートの隣室に、嵐が引っ越してきたのは、よく晴れた土曜日のことだった。

引っ越しの挨拶に現れた男は、佐藤が人生で遭遇したくない要素を凝縮したような風貌をしていた。日に焼けた肌に、眉の上を走る古い傷跡。真っ黒なサングラスの奥の眼光は、獲物を定める猛禽類のように鋭い。分厚い胸板を誇示するタイトな黒いTシャツ。そして、低く、地面を揺らすような声でこう言った。

「鬼瓦だ。よろしく」

佐藤は乾いた喉から「さ、佐藤です」と絞り出し、差し出されたゴツゴゴツの手を、壊れ物のグラスでも扱うかのようにそっと握った。その日から、佐藤の平穏な日常は、ミステリーとサスペンスの香りが漂うスリリングな日々へと変貌した。

鬼瓦さんの行動は、ことごとく佐藤の不安を煽った。深夜、ベランダで携帯電話に向かって「ああ、明日の朝にはバラしてやる」「跡形もなく、綺麗にだ」と凄んでいるのを聞いてしまった夜、佐藤は本気で引っ越しを考えた。翌朝、恐る恐る鬼瓦さんのベランダを覗くと、そこには無残にも解体された薔薇の苗が並んでいたが、佐藤の脳内では「バラす」という言葉が恐ろしい意味に変換され、再生され続けていた。

またある時は、鬼瓦さんが巨大な黒いビニール袋をいくつも抱え、真夜中の庭に穴を掘って何かを埋めていた。スコップが土をかく音が、まるで断末魔のようだ。佐藤はカーテンの隙間からその光景を監視し、震えながら警察に通報するべきか一晩中悩んだ。(後日、それは連作障害を防ぐための土壌改良用の肥料だと判明するのだが、その時の佐藤に知る由はない)

「こうなったら、殺られる前に懐に入るしかない」

妙な覚悟を決めた佐藤は、鬼瓦さんへの媚びへつらい作戦を開始した。出勤前には彼の部屋の前に高級栄養ドリンクをそっと置き、スーパーに行けば「お口に合うか分かりませんが…」とA5ランクの和牛を差し入れた。鬼瓦さんは最初こそ戸惑っていたが、やがて「佐藤くんは、本当に気が利くなあ」と、サングラスの奥で目を細めるようになった。佐藤は、その笑みが「こいつは利用価値があるから、まだ生かしておいてやる」というサインにしか見えず、ますます恐怖を募らせるのだった。

物語が大きく動いたのは、町内会主催のバーベキュー大会でのことだった。佐藤は「鬼瓦さんのご機嫌を損ねてはならない」という一心で、火起こしから食材の買い出しまで完璧にこなし、当日は鬼瓦さんの専属焼き係と化していた。

「鬼瓦さん!こちら、絶妙なミディアムレアに仕上がっております!」

「鬼瓦さん!タレの絡み具合、いかがでしょうか!」

甲斐甲斐しく立ち働く佐藤を、鬼瓦さんは満足そうに眺めている。周囲の住民たちは、まるで親分と舎弟のような二人の関係を、微笑ましく(あるいは奇異の目で)見守っていた。

その時だ。おもむろに立ち上がった鬼瓦さんが、車のトランクから重厚な革製のケースを取り出した。パチン、パチン、と留め金を外すと、中から現れたのは、鈍い銀色の光を放つ大小様々な刃物のセットだった。長い柳刃包丁、分厚い出刃包丁、鋭いペティナイフ。どれもが見事に手入れされ、プロの道具であることは一目瞭然だった。

会場が息を呑む。佐藤の心臓は、警鐘のように激しく鳴り響いた。

(始まった…!この場で、見せしめに誰かを…!)

鬼瓦さんが、最も大きな包丁を手に取り、ゆっくりと立ち上がる。そのターゲットは、テーブルに置かれた丸々としたスイカだった。

(スイカを割るフリをして、誰かの首を…!)

パニックの頂点に達した佐藤は、もはや正常な判断力を失っていた。鬼瓦さんが包丁を振り上げた、その瞬間。

「うおおおおっ!やめてください、鬼瓦さーんっ!」

雄叫びと共に、佐藤は鬼瓦さんに向かって猛然とダッシュし、アメフト選手のような渾身のタックルを敢行した。すっ飛ぶ包丁。ひっくり返るテーブル。悲鳴を上げる主婦たち。地面に倒れ込んだ鬼瓦さんの上に跨った佐藤は、涙ながらに叫んだ。

「もう、やめてください!俺が、俺が全部やるから!だから、もう誰も傷つけないで!」

数秒の静寂の後、仰向けに倒れた鬼瓦さんが、きょとんとした顔で佐藤を見上げた。

「佐藤くん…君、何を言ってるんだ?」

サングラスがずり落ち、初めて見るその素顔は、拍子抜けするほど優しげな目元をしていた。

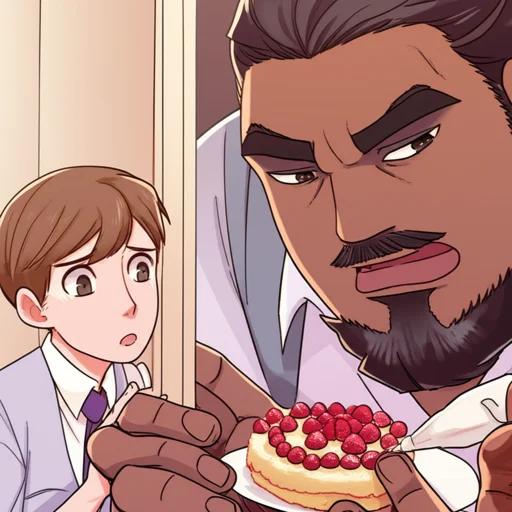

「これは、フルーツカービング用のナイフなんだ。昔、パティシエをやっててね。皆を驚かせようと思って…」

鬼瓦さんの手から滑り落ちた包丁の近くには、見事な薔薇の形に彫られるはずだったスイカが、無残に転がっていた。

「え…パティシエ?」

佐藤の脳内で、今まで集めてきた点と点が、全く予期せぬ形で線となって繋がった。「バラす」は薔薇の苗。「埋めていた」のは肥料。「プロの刃物」はケーキナイフ。

佐藤の顔が、茹でダコのように真っ赤に染まっていく。町内中の視線が、英雄(と勘違いしたただの男)に突き刺さっていた。

後日、佐藤の部屋のチャイムが鳴った。ドアを開けると、そこにはエプロン姿の鬼瓦さんが、少し照れくさそうに立っていた。その手には、美しい焼き色のついたホールアップルパイが抱えられている。

「この間のお詫びというか、まあ、なんだ。…怖がらせて、悪かったな」

シナモンとバターの甘い香りが、気まずい空気をふわりと溶かしていく。

「いえ、こちらこそ、本当に、申し訳ありませんでした…」

深々と頭を下げる佐藤に、鬼瓦さんは「ははは」と低く、しかし、今度は間違いなく朗らかに笑った。

「君みたいな面白い隣人は初めてだ。これからも、よろしく頼むよ、佐藤くん」

その日から、佐藤健太の平穏な日常は戻ってこなかった。その代わり、時々、世界一美味しいスイーツをお裾分けしてくれる、ちょっと強面で最高に優しい隣人がいる、甘くて香ばしい日常が始まったのだった。