カイは、地図製作者の見習いだった。彼の世界は、羊皮紙の上にインクで描かれる線と記号で成り立っていた。師であるエリアスは、大陸随一の地図職人だったが、今は病の床に伏し、その指はもうペンを握れない。

「カイよ」ある夜、エリアスは枯れ木のような声で言った。「わしの最後の夢を、お前に託したい」

エリアスが語ったのは、大陸の果て、「霧の谷」に眠るという伝説の鐘のことだった。その鐘は、誰もその音を聞いたことがないという理由で「鳴らない鐘」と呼ばれている。矛盾した伝説を、人々は作り話だと笑った。だがエリアスは、その存在を固く信じていた。

「課題は、その鐘の在り処を突き止め、その『音』を地図に記すことだ」

エリアスの手から、古びた地図の断片と、奇妙な音叉が手渡された。「いいか、カイ。世界の音は耳だけで聴くものではない。心で聴くのだ」

エリアスの言葉は謎めいいていた。しかし、師の揺るぎない瞳を見て、カイの心は決まった。臆病で、書斎から出たこともない自分が、師の夢を終わらせるわけにはいかない。彼は最小限の荷物をまとめ、霧の谷へと旅立った。

谷の入り口に立った時、カイは思わず息を呑んだ。乳白色の霧が、まるで生き物のように渦を巻き、谷底から這い上がってくる。一歩足を踏み入れると、ひやりとした湿気が肌にまとわりつき、世界の音がすっと遠のいた。

視界は数メートル先までしか利かない。頼りになるのは、師から叩き込まれた知識――苔の生える方角、風が運ぶ微かな土の匂い、そして不完全な地図だけだ。しかし、霧はカイの五感を狂わせ始めた。背後で嘲笑う声が聞こえる。それは、かつて彼の不器用さを馬鹿にした村の子供たちの声だった。足元の小石が、引き返せと囁く。恐怖が心臓を鷲掴みにし、何度も踵を返しかけた。

食料が尽きかけ、疲労が限界に達した三日目の夜。カイは岩陰で膝を抱え、絶望していた。もう駄目だ。伝説は伝説に過ぎなかったのだ。その時、懐の音叉が不意に指に触れた。

――心で聴くのだ。

師の声が、脳裏に雷のように響いた。カイははっと顔を上げた。耳で聴く? 違う。この霧の中では、音さえもが幻覚に変わる。ならば、どうすれば。

彼は、意を決して目を閉じた。風の音、自分の荒い息遣い、遠くで響く獣の声…あらゆる音を意識の外へと追いやる。そして、自らの内側、ただ一つだけ確かな音に集中した。トクン、トクン、と規則正しく命を刻む、自身の心臓の鼓動に。

どれほどの時間が経っただろうか。全ての雑音が消え、静寂が支配したその瞬間、カイは「それ」を感じた。音ではない。空気の、ほんのわずかな揺らぎ。空間そのものが、ごく低い周波数で震えているような、微細な振動だった。それは、彼の心臓の鼓動と、奇妙な共鳴を起こしていた。

これだ。

カイは目を開けた。恐怖は消えていた。彼は地図を捨て、コンパスを懐にしまった。ただひたすらに、その微かな「震え」が強くなる方角へと、霧の中を突き進んだ。幻聴はまだカイを惑わそうとしたが、彼の意識はただ、魂で感じる振動だけを捉えていた。

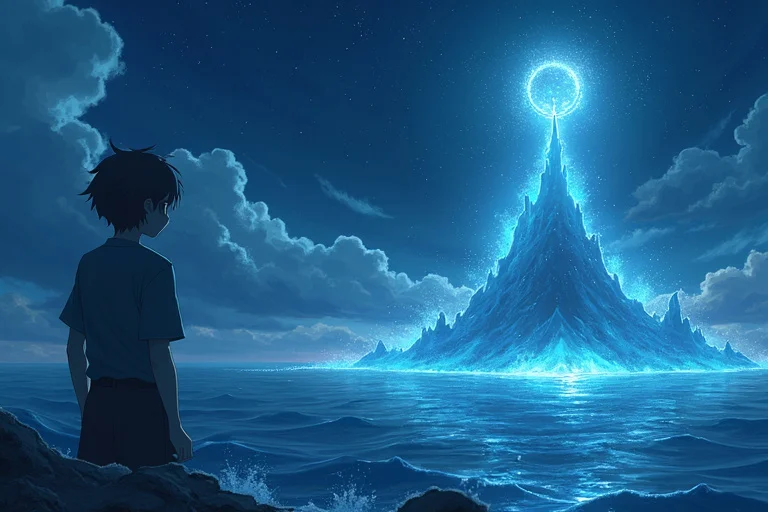

やがて、濃霧が薄紙を剥がすように晴れていく。目の前に現れたのは、天を突くほど巨大な、古びた鐘だった。表面は緑青に覆われ、太い蔦が絡みついている。風が吹き抜け、鐘の縁を撫でても、それは微動だにせず、ただ沈黙を守っていた。まさに、「鳴らない鐘」だった。

カイは、吸い寄せられるように鐘に歩み寄り、そっとその冷たい金属に手を触れた。

その瞬間、彼の頭の中に、荘厳で、どこまでも澄み切った音色が鳴り響いた。それは耳から入る音響ではなかった。魂に直接語りかけるような、温かく、そして力強い旋律。世界の始まりと終わりを告げるような、深遠な響きだった。涙が、彼の頬を伝った。鐘は、心の準備ができた者にだけ、その真の音を聴かせるのだ。師の言葉の意味を、カイは全身で理解した。

彼は羊皮紙を取り出すと、震える手でペンを握った。しかし、彼が描いたのは単なる場所を示す×印ではない。彼は、あの魂の旋律を、波打つ線で、螺旋を描く記号で、そしてインクの濃淡で表現しようと試みた。それは地図であり、詩であり、楽譜でもあった。

村に戻ったカイが師の寝室に入ると、エリアスは眠るように目を閉じていた。カイは完成した地図を、そっと師の胸の上に置いた。エリアスはゆっくりと目を開き、地図を一瞥した。彼の口元に、かすかな、しかし満ち足りた微笑みが浮かんだ。そして、カイの冒険の終わりを見届けたかのように、静かに息を引き取った。

カイはもう、臆病な見習いではなかった。彼は、世界でただ一人、「鳴らない鐘」の音を地図に記した男となった。彼の冒険は、一本の線となって羊皮紙に刻まれ、沈黙の中に響き渡る残響のように、永遠に語り継がれていくのだった。