リヒトの生きる世界は、常に分厚い雲に覆われていた。彼の一族が住む谷間の集落では、陽光は物語の中の存在でしかない。彼は、生まれながらにして他人の影を喰らわねば生きられない呪いを背負っていた。影を喰われた者は、徐々に生命の輝きを失っていく。リヒトは自らの存在を忌み嫌い、人目を避けて、谷を迷い込んだ獣の影を啜ってかろうじて命を繋いでいた。

その手が、かつて罪人の影を喰らった時の、ぞっとするような冷たい感触を、リヒトは忘れることができない。影と共に吸い上げた絶望と虚無が、今も胸の奥に澱のように溜まっている。

「リヒトよ」

ある夜、集落の長老が、震える手で古い羊皮紙を差し出した。

「これは、我ら一族の呪いを解く唯一の希望。世界の果てにあるという『陽光の尖塔』。その頂に眠る『陽光の古文書』を手に入れるのです」

長老の濁った瞳に、最後の希望の光が揺らめいた。忌まわしい宿命をこの手で終わらせられるのなら。リヒトは頷き、夜の闇に紛れて、誰にも見送られることなく谷を出た。

旅は、飢えと自己嫌悪との戦いだった。乾いた喉で他人の影を求め、その度に魂がすり減っていくのを感じた。力を振るうたびに、リヒトの心は影そのものに近づいていくようだった。

荒野が途切れる頃、彼は一人の吟遊詩人に出会った。エラと名乗るその少女は、光を映さない乳白色の瞳をしていた。彼女は盲目だったが、世界のあらゆる音に耳を澄まし、人の魂の形を唄で感じ取ることができた。

「あなたの影は、とても深くて、静かですね」

エラはリヒトの隣に座り、そう言った。彼女の言葉には、他の人間が向けるような恐怖も嫌悪もなかった。

「まるで、たくさんの物語を飲み込んできた古い井戸のようです」

リヒトは何も答えられなかった。だが、生まれて初めて、自分の存在を呪い以外の言葉で表現された気がして、胸の奥が微かに熱くなった。エラは彼の旅に同行を申し出た。理由は「あなたの魂が奏でる音の、その結末を見届けたいから」という、風変わりなものだった。

二人は共に陽光の尖塔を目指した。忌み嫌っていた影の力で、リヒトは幾度となくエラを守った。そのたびに葛藤が彼を苛んだが、エラはただ静かに彼の隣で小さな竪琴を奏でるだけだった。その音色は、リヒトの荒んだ心をそっと撫でるようだった。

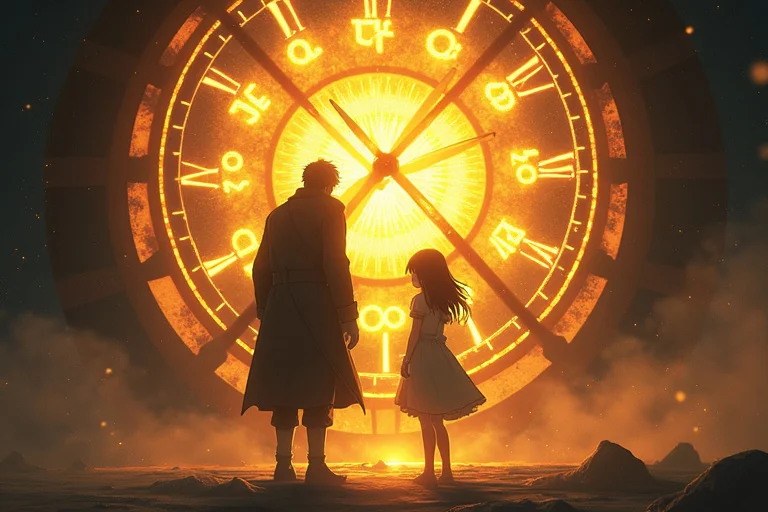

幾多の困難の果て、二人はついに天を貫くようにそびえ立つ、白亜の尖塔の頂にたどり着いた。そこは分厚い雲の上、生まれて初めて見る陽光が満ちる場所だった。祭壇の中央には、太陽の光を吸い込んで淡く輝く石板――陽光の古文書が鎮座していた。

「やった……これで、終わるんだ」

リヒトが震える手で古文書に触れようとした、その時。先にエラがそっと石板に指を這わせた。すると、古文書の表面に刻まれた古代文字が光を放ち、その意味がエラの心に直接流れ込んできた。

彼女の顔から、血の気が引いていく。

「……違う」

エラの唇が震えた。

「これは、呪いを解く方法じゃない……これは、誓いの記録……」

エラが語った真実は、リヒトの最後の希望を打ち砕くには、あまりにも残酷だった。

太古の昔、この世界は「虚無の影」と呼ばれる、全てを喰らい尽くす闇に飲まれかけていた。リヒトの一族は、その闇の侵食を食い止めるため、自らの魂を器として、虚無の影を喰らい、封じ込める力を得た「防人(さきもり)」だったのだ。

それは呪いではなかった。世界を守るために、自ら進んで選んだ、崇高なまでの自己犠牲の宿命。彼らが影を喰らうのをやめる時、それは世界に闇が解き放たれる時だった。

「そんな……」

リヒトは膝から崩れ落ちた。解放されるはずの未来が、永遠の責務へと変わる。絶望が、影となって彼の足元から溢れ出した。

「誰が望んだんだ、こんな宿命をッ!」

叫びが、陽光の中に虚しく響き渡った。その時だった。リヒトの心の絶望に呼応するように、遥か下界で、封じられていた虚無の影が黒い靄となって蠢き始めるのが見えた。街が、森が、人々の営みが、陽炎のように揺らぎ、その存在感を失っていく。世界が、消えかけていた。

その光景を前に、エラは静かに竪琴を構えた。

「リヒト」

彼女の澄んだ声が、絶望に沈むリヒトの魂を引いた。

「あなたの力は、呪いなんかじゃなかった。誰かの明日を、この世界の光を守るための、尊い力だったのですね」

ぽろ、と竪琴が鳴る。それは、誰にも知られることのない、孤独な守護者を称える鎮魂の唄だった。

「あなたの背負う影は、とても重くて、悲しい。でも……私の聴いたどんな物語よりも、気高い音色をしています」

エラの唄が、陽光に溶けていく。虚無に飲まれゆく世界が、リヒトの目に映る。彼はゆっくりと立ち上がった。忌み嫌っていた己の力が、今、この瞬間に世界が最も必要としているものだと悟ってしまったから。

彼は陽光の古文書に手をかざした。すると、石板の光が奔流となってリヒトの体に吸い込まれ、彼の影を喰らう力は、より純粋で強力な「封印の力」へと昇華された。

「エラ」

リヒトは振り返り、最初で最後の笑みを彼女に向けた。

「君の唄、悪くなかった」

「ええ。あなたの物語を、私が唄い継ぎますから」

エラも微笑み返した。

「俺は行く。この世界には、まだ光が必要だから」

リヒトは尖塔から身を翻した。もはや彼の瞳に絶望の色はない。ただ、果たすべき宿命を受け入れた者の、静かな誇りが宿っていた。彼の体は、下界に広がる虚無の影へと落ちていく。その姿は夕闇に溶けて消えたが、彼の背負う影は、かつてないほど濃く、そして気高く見えた。

雲の上、一人残されたエラは、彼の消えた空に向かって、新たな唄を紡ぎ始める。それは、世界を守るために、名もなき英雄が自ら影となった物語。

後世に「影喰らいの唄」として永く永く、語り継がれる物語の、始まりだった。