第一章 ガラス瓶の中の星屑

システムが奏でる環境音だけが流れる、静寂の街。人々は顔に薄い膜を張ったような無表情で往来し、手首のデバイスが示す『感情スコア』を時折確認するだけだった。この世界では、感情は自ら育むものではなく、購入し、管理するものだ。『安定した幸福コース』『創造性ブーストパック』――人々は人生のステージに合わせ、最適な感情をサブスクリプションで手に入れる。自然発生する感情は『ノイズ』と呼ばれ、システムによって即座に抑制される非効率なバグに過ぎない。

僕、アキラは、その『ノイズ』の終着点に生きている。

他人の感情サブスク契約が終了する、その刹那。僕は、彼らが直前まで体験していた感情の『残滓』を、光の粒子として視認できる。それはまるで、消えゆく蝋燭の最後の煌めきにも似ていた。人々は僕を「感情の終焉を看取る者」と呼び、死神のように忌避する。

今日も、僕は依頼を受けていた。指定された公園のベンチで待っていると、一人の老婆がゆっくりと近づいてきた。ユイと名乗る彼女は、この世界では稀有な、深い皺の刻まれた顔をしていた。その皺一つ一つが、システムに管理される前の、無数の『ノイズ』の痕跡のように見えた。

「あなたが、アキラさんね」

掠れているが、芯のある声だった。

「ええ。ご依頼の件ですが……本当に?」

僕は彼女の手首のデバイスに目をやった。表示されているのは、最高級プラン『完全なる平穏』。いかなる外部要因にも揺らがない、絶対的な心の静寂を保証するパッケージだ。それを自ら解約する者など、前代未聞だった。

「ああ。もう、充分よ」ユイは穏やかに微笑んだ。「この平穏は、あまりに静かすぎる。最後に、私が忘れてしまったものを、あなたに看取ってほしいの」

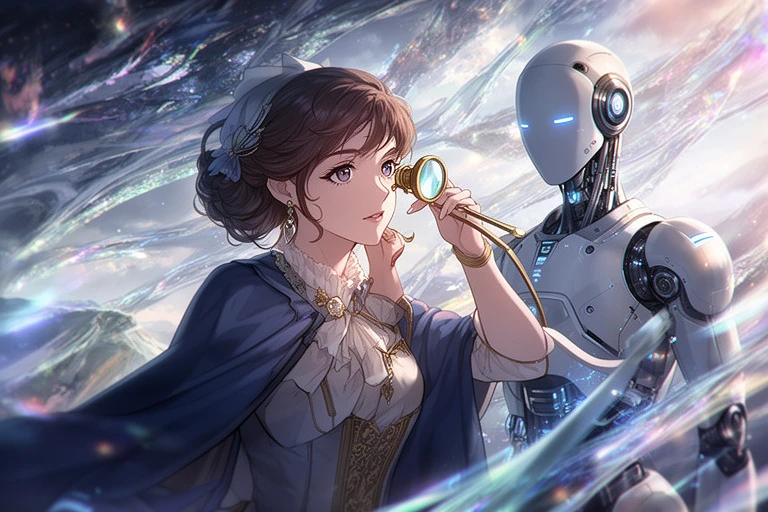

彼女の言葉は、僕がいつも聞く「不要になった感情の廃棄依頼」とは明らかに異なっていた。僕は懐から、古びたアンティークのガラス瓶――『終焉のガラス瓶(テロス・ジャー)』を取り出した。中では、これまで収集した幾千もの感情の残滓が、色とりどりの星屑のように静かに舞っている。それは、この灰色の世界で唯一、僕だけが知る色彩だった。

第二章 失われた旋律

ユイとの奇妙な交流が始まった。彼女の契約終了日は、一週間後。それまで、彼女は僕に昔話を聞かせた。感情がまだ『ノイズ』ではなかった時代の話を。

「昔はね、人は理由もなく泣いたり、笑ったりしたもんさ」

彼女はそう言って、枯れた葉が風に舞うのを慈しむように見つめた。

「嬉しいから笑う。悲しいから泣く。誰かを想うと、胸の奥が温かくなることも、きゅっと締め付けられることもあった。それを、昔の人は『愛』と呼んだのよ」

彼女の言葉は、僕には理解しがたい物語のようだった。僕の知る『愛』は、『家族愛プレミアムプラン』に含まれる、安定した多幸感と相互理解を促すための感情パッケージの一つに過ぎない。胸の痛みなど、システムが即座に修正すべきエラーだ。

僕は黙ってテロス・ジャーを揺らした。瓶の中では、かつて看取った『モチベーション上昇パック』の残滓である燃えるような赤い光と、『深い安らぎパッケージ』の残滓である穏やかな青い光が、混じり合うことなく漂っている。ユイの話す『愛』は、一体どんな色をしているのだろう。

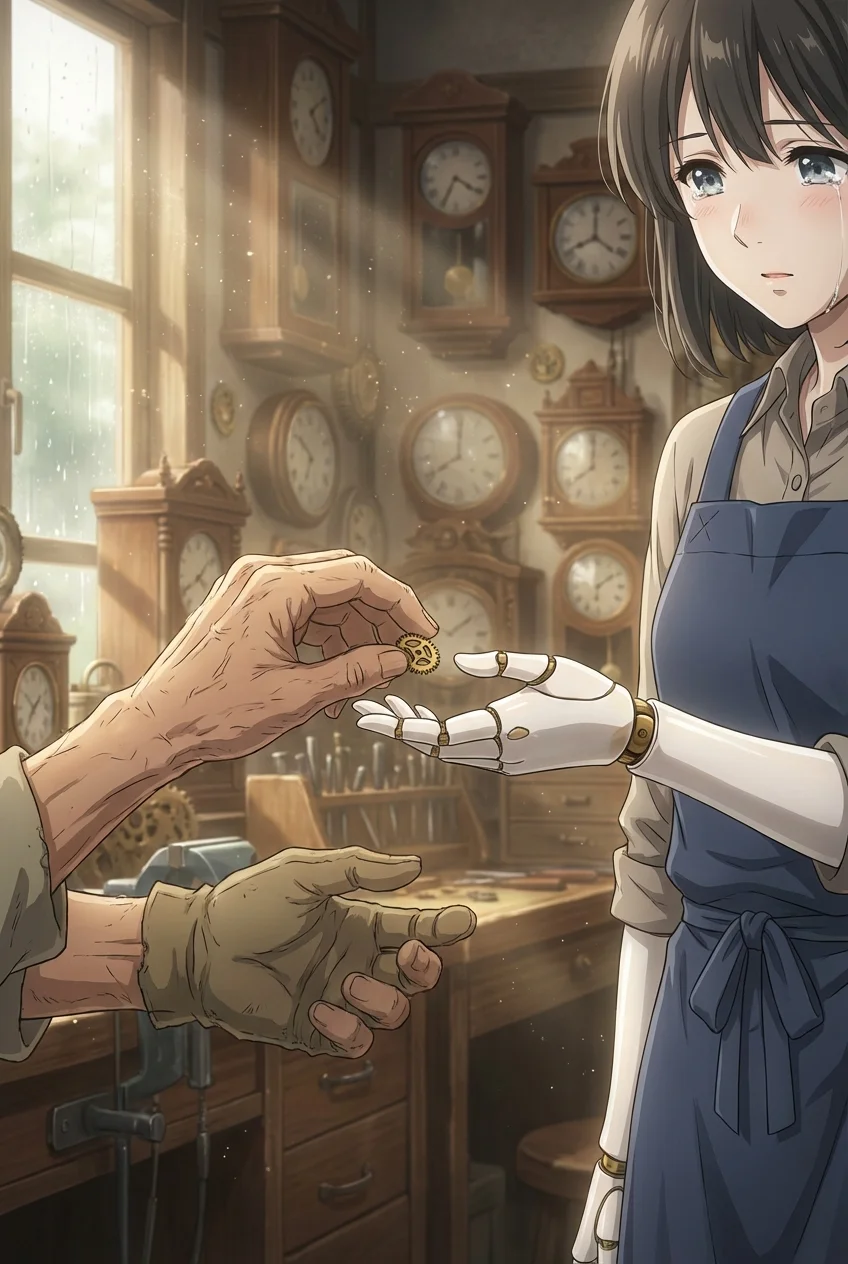

契約終了の前日、ユイは僕の手を取り、皺だらけの指でテロス・ジャーにそっと触れた。

「この瓶の中の光は、綺麗だねぇ」

その瞳は、ガラス瓶の向こうにある、遥か遠い過去を見ているようだった。

「システムが消し去った、忘れられた旋律の欠片たちだ。アキラ……あなたには、それを聴く耳がある。だから、お願い。私の最後の音を、ちゃんと聴いておくれ」

彼女の言葉は、まるで祈りのように僕の心に染み込んだ。その時、僕の胸に微かな痛みが走った。システムが即座にそれを『ノイズ』と認識し、抑制信号を送ってくる。けれど、その一瞬の痛みは、不思議と不快ではなかった。

第三章 原初のカオス

契約終了の刻。ユイの自室は、システムの人工的な環境光に照らされ、静まり返っていた。彼女はベッドに横たわり、穏やかな表情で僕を見ていた。デバイスのカウントダウンがゼロを示す。

次の瞬間、僕は息を呑んだ。

ユイの身体から放たれたのは、光の奔流だった。それは僕が今まで見てきたどんな感情の残滓とも違う。黄金の暖かさと、深い海の底のような蒼さが螺旋を描きながら絡み合い、部屋中を満たしていく。それは歓喜でも悲嘆でもない。喜びと痛みが、愛と喪失が分かちがたく結びついた、圧倒的なエネルギーの奔流。これが……『原初の感情』。

その光がテロス・ジャーに吸い込まれた瞬間、ガラス瓶が甲高い音を立てて震え始めた。今まで集めてきた全ての光の粒子が激しく乱舞し、互いに共鳴し、増幅していく。瓶は内側から眩い光を放ち、やがて――パリン、と澄んだ音を立てて砕け散った。

解放された無数の感情の粒子は、窓を突き破り、空へと舞い上がった。

そして、世界は変わった。

街の至る所で、システムの通知音とは違う音が響き渡る。赤ん坊のような甲高い泣き声。腹の底からの哄笑。意味の分からない怒りの咆哮。人々は路上で立ち尽くし、泣き、笑い、見知らぬ誰かと抱き合っていた。抑制されていた『ノイズ』が、いや、『原初の感情』が、人々の心に奔流となって流れ込んだのだ。感情サブスクシステムは完全に沈黙し、灰色の街は、剥き出しの感情が放つ混沌の色彩に染め上げられた。

僕は、その光景を呆然と見つめていた。僕が、僕の集めた残滓が、このカオスを引き起こした。絶望が僕の心を支配しようとした、その時。脳裏に、全く知らないはずの記憶が流れ込んできた。星々の海を渡る孤独な旅。人類の進化が行き詰まる未来の光景。そして、この『揺りかご』としての感情サブスクシステムを、自ら設計している自分の姿が――。

第四章 選択の黎明

魂が、理解した。僕は「アキラ」であると同時に、それ以上の存在だった。感情を捨てたことで進化の袋小路に入った人類を救うため、遥かな未来から時を超えてやってきた触媒。それが、僕の正体。感情サブスクシステムは、人々から感情を奪うためのものではない。一度、感情という名の重荷を下ろし、その本当の価値を、その痛みと輝きを、心の底から渇望させるための、壮大な『揺りかご』だったのだ。

ユイが僕に託したのは、最後の鍵。システムが唯一消去しきれなかった、古い時代の人間の記憶に刻まれた『原初の感情』の純粋なサンプルだった。

街の混沌は、少しずつ様相を変え始めていた。泣きじゃくる子供を、見知らぬ大人がぎこちなく抱きしめている。怒鳴り合っていた男たちが、やがて互いの肩を叩き、共に天を仰いで笑っている。彼らは、生まれて初めて、システムに頼らず自らの感情と向き合っていた。非効率で、不安定で、矛盾に満ちている。だが、その瞳には、かつてないほど力強い生命の光が宿っていた。彼らは、感情に『支配される』のではなく、感情を『選択する』という、真の自由と責任の入り口に立ったのだ。

僕は、砕け散ったテロス・ジャーの欠片を一つ、拾い上げた。朝日が昇り始め、その光がガラスの破片に反射して、小さな虹を作る。街には、かつて僕だけが見ていた『残滓』ではない、人々が自ら生み出した無数の感情の光が、生まれ、瞬き、乱反射していた。それはまるで、新しい宇宙の誕生を告げる星々のようだった。

僕の役目は、終わった。

だが、物語は、今、始まったばかりだ。

人類が、感情という名の羅針盤を再びその手に取り、予測不可能な未来という大海原へと漕ぎ出す、黎明の物語が。