第一章 埃と磁気

路地裏の湿った空気が、ドアの隙間から這い込んでくる。

俺は咳払いを一つ落とし、半田ごての電源を切った。

「音の修復屋」

看板にはそう書いてあるが、実態は墓掘りみたいなものだ。

死人の残したカセットテープ、擦り切れたボイスレコーダー、ノイズまみれの留守番電話。

遺族たちは、そこに「愛」や「遺言」を探しに来る。

だが、俺が掘り出すのは、大抵の場合、聞きたくもなかった舌打ちや、愛人の名前だ。

「あの、すみません」

恐る恐るという形容詞が服を着て歩いているような女が、店に入ってきた。

二十代半ばだろうか。

喪服ではないが、黒っぽいワンピースが彼女の肌の白さを不健康なまでに際立たせている。

「いらっしゃい」

俺は愛想笑いを浮かべることもなく、ワークチェアを軋ませて向き直った。

「古いテープの修復ですか、それともデジタル化?」

「……中身を、確認していただきたいんです」

彼女は鞄から、プラスチックケースに入ったカセットテープを取り出した。

TDKのAE60。

昭和の遺物だ。

ラベルには、震える文字で『ユイへ』とだけ書かれている。

「父が亡くなりました。先週のことです」

「ご愁傷様です」

定型句を吐き出しながら、俺はテープを受け取った。

リールの巻き具合からして、A面しか使われていない。

「遺品整理をしていたら、これが出てきたんです。でも、再生しても……何も聞こえなくて」

「無音、ですか」

「はい。ザーッという音だけで」

よくある話だ。

録音ボタンを押し忘れたか、マイクが壊れていたか。

あるいは、最期に何かを言おうとして、言葉にならなかったか。

「とりあえず、預かります。ノイズ除去をかければ、微かな声でも拾えることがある」

「お願いします。父は、私に何かを伝えたかったはずなんです」

彼女の瞳が揺れている。

その期待が重い。

俺は伝票に『依頼人:佐伯ユイ』と書きなぐり、彼女を帰した。

店に静寂が戻る。

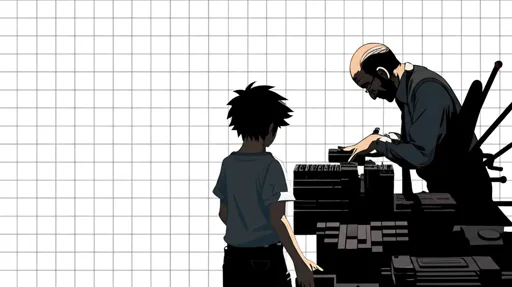

俺はヘッドフォンを装着し、デッキにテープをセットした。

再生ボタンを押す。

『サーーーーーーー……』

ホワイトノイズ。

ヒスノイズ。

ただの磁気の乱れだ。

ボリュームを上げる。

波形モニターには、平坦な緑の線が流れるだけ。

「空っぽか」

独り言ちて、停止ボタンに指をかけた時だった。

ヘッドフォンの奥底で、何かが引っかかった。

音ではない。

空気の振動。

俺はイコライザーを操作し、高周波と低周波をカットした。

特定の帯域だけを持ち上げる。

『……カッ、……カッ、……』

微かだが、確実に何かが鳴っている。

声ではない。

硬質なものが、金属に触れる音。

俺の背筋に、冷たいものが走った。

これは、ただの無音じゃない。

雄弁すぎる「沈黙」だ。

第二章 波形の向こう側

コーヒーが冷めきって、表面に油膜が張っている。

作業を開始してから、すでに四時間が経過していた。

店の中は、機材の排熱と俺の吐く紫煙で淀んでいる。

モニター上の波形は、もはや音声データというより、心電図のように見えた。

『……カッ、カッ、カッ……』

ノイズの海から引き揚げたその音は、規則的だった。

俺はこれを知っている。

いや、この音そのものではない。

この「リズム」を知っている。

父親が遺したテープ。

『ユイへ』という宛名。

普通なら、愛の言葉か、隠し預金の場所でも吹き込むところだ。

だが、この男は喋らなかった。

いや、喋れなかったのか?

俺は波形データを切り出し、間隔(インターバル)を計測するツールにかけた。

短い音。

長い音。

そして、空白。

「……モールスかよ」

呆れた。

現代において、モールス信号なんて使う人間は、アマチュア無線の愛好家か、スパイ映画の被れか、あるいは──。

『声を出せない状況にあった人間』だ。

俺は手元のメモ帳に、音の長短を書き写し始めた。

ト・ト・ト(S)。

ツー・ツー・ツー(O)。

ト・ト・ト(S)。

……ではない。

そんな単純な救難信号ではない。

最初の文字は『ワ』。

次は『タ』。

『シ』。

『ワタシハ(私は)』。

俺の手が止まる。

テープの録音時間は六十分。

この断続的な打音は、三十分近く続いている。

背景音を解析する。

『ピッ、ピッ、ピッ』という電子音が、遠くで聞こえる。

医療機器のモニター音だ。

そして、時折混じる『シューッ』という音。

人工呼吸器か、酸素吸入器。

状況が見えてきた。

男は病院のベッドにいた。

喉には管が通されていたか、あるいは病気で声帯をやられていた。

手元にあった何か──おそらく指輪かスプーン──で、ベッドの柵かサイドテーブルを叩いたのだ。

誰にも気づかれないように。

深夜の病室で。

俺は震える手で、解読を続けた。

『ワタシハ コロシタ(私は 殺した)』

鉛筆の芯が折れた。

「……おいおい」

冗談じゃない。

感動の遺言を発掘するはずが、とんでもないものを掘り当ててしまった。

『ツマヲ ラクニ サセタ(妻を 楽に させた)』

『ユルシテ クレ(許して くれ)』

俺はヘッドフォンをむしり取った。

心臓が早鐘を打っている。

佐伯ユイは言っていた。

「父が亡くなりました」と。

母親については言及していなかった。

もし、彼女の母親が、父親より先に亡くなっていて、その死因が病死として処理されていたとしたら?

これは、安楽死の告白か。

それとも、殺人か。

俺は椅子に深く沈み込み、天井を見上げた。

蛍光灯の裏で、小さな蛾が死んでいるのが見えた。

「仕事熱心も、考えものだな」

俺は自分の才能を呪った。

ただのノイズとして、彼女に返せばよかったのだ。

「お父様は、何も残していませんでした」と言って。

だが、俺は「音」を聞いてしまった。

一度聞いてしまった音は、もう消せない。

俺自身の過去と同じだ。

五年前。

出ていく妻の背中に、俺は何て言った?

『勝手にしろ』

その自分の声が、今でも耳鳴りのようにこびりついている。

本当は『行かないでくれ』と言いたかったのに。

音にならなかった言葉は、どこへ行くのだろう。

このテープの男は、どうしても伝えたかったのだ。

娘に。

罪の告白を?

懺悔を?

それとも、自分を裁いてほしかったのか。

翌日。

雨が降っていた。

佐伯ユイが店に現れたのは、午後二時過ぎだった。

「……何かわかりましたか」

彼女は濡れた傘を握りしめたまま、期待と不安の入り混じった目で俺を見た。

俺はカウンターの上に、修復した音声データを入れたUSBメモリと、解読したメモを置いた。

そして、オリジナルのカセットテープをその横に並べた。

「佐伯さん」

俺の声は、しわがれていた。

「お母様は、いつ亡くなられましたか?」

彼女の表情が凍りついた。

「……三年、前です。長い闘病の末に」

「お父様は、お母様を愛していましたか?」

「ええ、もちろん。父は毎日病院に通って……最後の日も、ずっと母の手を握っていたと聞きました」

彼女の声が震え始める。

何かを予感しているのだ。

「このテープには、声は入っていません」

俺は嘘をつかなかった。

「ですが、お父様が刻んだ『音』が入っています」

「音……?」

「モールス信号です。お父様は、あなたに手紙を書いたんです。音で」

俺はメモを彼女の方へ押しやった。

ただし、半分に折った状態で。

「中身を見る前に、聞いてほしいことがあります」

俺は彼女の目を見据えた。

「真実は、人を救うとは限りません。時には、美しい思い出を、一生消えない傷に変えることもある」

彼女の視線が、メモと俺の顔を行き来する。

「これは、お父様の懺悔です。お母様への、そしてあなたへの」

「……見ます」

彼女は迷わなかった。

震える指で、メモを開く。

『ワタシハ コロシタ』

『ツマヲ ラクニ サセタ』

『ユルシテ クレ』

『アイシテ イタ』

『サヨウナラ』

店の中に、雨音だけが響く。

一秒。

二秒。

永遠のような時間が流れた。

彼女は泣かなかった。

ただ、唇を噛み締め、血が滲むほど強く噛み締め、紙を見つめていた。

やがて、彼女は顔を上げた。

その瞳にあったのは、絶望ではなかった。

深い、深い、理解の色だった。

「……父は、優しすぎたんです」

彼女が絞り出した声は、雨音にかき消されそうなほど小さかった。

「母は、痛がっていました。毎日、毎日、殺してくれと叫んでいました。父はそれを、一人で受け止めて……」

彼女はUSBメモリを手に取った。

そして、俺を見た。

「このデータ、消していただけますか?」

「え?」

「テープも。ここで、処分してください」

俺は彼女の意図を測りかねた。

「いいんですか? これはお父様の、最期の……」

「父は、私に『許し』を求めました」

彼女は微笑んだ。

それは、泣き顔よりも悲しく、そして美しい笑顔だった。

「私がこの事実を知って、そして『忘れる』こと。それが、父への許しになると思います」

「……記録に残らなくていいと?」

「愛は、記録するものじゃありません。記憶するものです」

俺は負けた、と思った。

技術で音を蘇らせることに執着していた俺は、音の向こうにある「想い」の扱い方を知らなかった。

「わかりました」

俺は強力な磁気消去装置(イレーサー)を取り出した。

「これで一瞬です。音も、信号も、全て消えます」

彼女は頷いた。

俺はテープを装置に通す。

『ブウン』という低い唸り音と共に、テープの中の磁性体配列が崩れ去る。

父の罪も。

母の苦しみも。

深夜の病室の孤独なタッピングも。

全てが、真っ白なノイズに還っていく。

第三章 再生

彼女が帰った後、店はいつもより広く感じられた。

俺はカウンターに残された代金を見る。

彼女は「ありがとうございました。救われました」と言って去っていった。

救われたのは、どっちだ。

俺はポケットからスマートフォンを取り出した。

画面には、五年前に登録したきりの番号。

発信ボタンの上で、指が迷う。

『勝手にしろ』

あの時の自分の声が蘇る。

だが、今日は違う音が聞こえる気がした。

『アイシテ イタ』

あの父親が、命を削って叩いた音。

言葉にしなきゃ伝わらない。

だが、言葉にできない想いもある。

それでも、伝えようとする足掻きこそが、人間なんじゃないか。

俺はタップした。

数回のコールの後、留守番電話のアナウンスが流れた。

『ピーッという発信音の後に……』

俺は息を吸い込んだ。

「……俺だ。元気か」

喉が詰まる。

なんて無様な声だ。

「あー……ただ、声が聞きたかっただけだ。……それと、すまなかった」

何を謝っているのか、自分でもわからない。

「また、かける」

通話を切る。

スマートフォンの画面が暗転し、俺の情けない顔が映る。

外の雨は、いつの間にか小降りになっていた。

俺はワークチェアに座り直し、新しいテープを手に取った。

次の依頼だ。

今度は、どんな音が聞こえるだろうか。

俺はヘッドフォンを耳に当てた。

ノイズの向こう側に、確かに、人の体温を感じながら。