第一章 忘れられたインクの染み

古書店『彷徨書房』の空気は、いつも紙の匂いと、過ぎ去った時間の微かな埃っぽさで満たされている。俺、音無響(おとなしひびき)にとって、そこは外界から身を守るための静かなシェルターだった。革張りの椅子に深く身を沈め、古びた頁をめくる。その瞬間だけが、俺が忌み嫌う「能力」から解放される時だった。

俺には、他人の肌に触れると、その人が心の底から「忘れたい」と願う記憶の断片が見えてしまう、呪いのような能力がある。それは映像であり、音であり、時に痛みや悲しみといった感情そのものとして、俺の中に流れ込んでくる。だから俺は、人と触れ合うことを極端に避けて生きてきた。

その日の午後、店のドアベルが澄んだ音を立てた。入ってきたのは、月村栞(つきむらしおり)と名乗る女性だった。長く艶やかな黒髪に、愁いを帯びた瞳。彼女の父親は、この街の名士であり、著名な小説家でもあった月村桂一郎氏。そして、この店の常連客でもあった。

「父が、三日前に亡くなりました」

栞の声は、か細く震えていた。警察は心臓発作による病死と結論付けたという。だが、彼女は納得していなかった。

「父は殺されたのかもしれないんです。……どうか、力を貸してください」

彼女が差し出したのは、一本の万年筆だった。月村氏が長年愛用していた、鼈甲色の軸を持つ逸品だ。俺は無意識に後ずさった。これに触れれば、月村氏の「忘れたい記憶」が見えてしまう。

「なぜ、俺に……」

「音無さん、あなたには不思議な力があると、父から聞いていました。『彼は、失われた物語を読み解くことができる』と」

月村氏は、俺の能力の正体を見抜いていたのだろうか。いや、彼はただ、俺が古書に埋もれた背景を読み解くのが得意だと言いたかっただけかもしれない。だが、栞の必死な眼差しを前に、俺は断ることができなかった。

覚悟を決め、指先が冷たい万年筆に触れた、その瞬間。

世界がぐにゃりと歪んだ。

――カシャン、とティーカップの割れる鋭い音。床に散らばる白い陶器の破片と、紅茶の甘い香り。

――窓の外で、雨に打たれる紫陽花の青が、滲むように視界を覆う。

――誰かの、押し殺したようなすすり泣き。それは男の声だった。

――そして、耳の奥で囁くように響く言葉。『君だけは、忘れない』。

ビジョンは数秒で消え、俺は額に滲む冷や汗を拭った。断片的で、脈絡がない。だが、穏やかな病死とはかけ離れた、激情の残滓がそこにはあった。俺の日常が、再び望まぬ謎に引きずり込まれていく予感がした。俺は、この万年筆が遺したインクの染みのような記憶を、追わずにはいられなくなっていた。

第二章 歪んだ記憶の回廊

月村氏の書斎は、主を失ってもなお、彼の精神が息づいているかのようだった。壁一面を埋め尽くす本棚、整然と並べられた万年筆のコレクション、そして微かに漂うパイプ煙草の香り。栞の案内で足を踏み入れた俺は、一種の神聖な空間にいるような畏敬の念を抱いていた。

「父は最近、何かに怯えているようでした。夜中に書斎でうめき声が聞こえることもありました」

栞はそう言って、月村氏が使っていた手帳を俺に差し出した。俺は革の手袋の上からそれを受け取り、頁をめくる。だが、そこには日常のスケジュールしか書かれていない。手掛かりは、物理的な痕跡には残らないもののようだ。

俺は栞に許可を取り、書斎に残された遺品に一つずつ触れていくことにした。まずは、彼が最後に読んでいたと思われる、机の上の本。指が触れる。

――ビジョンが瞬く。『君の才能は枯れた』と嘲るような男の声。それは月村氏の担当編集者、佐々木の声だった。激しい口論の末、月村氏が原稿用紙を握りつぶす。

次に、彼のパイプに触れた。

――今度は、金の無心をする親族の姿が見えた。「先生の財産は、我々にも権利があるはずだ」。月村氏の疲弊しきった顔が浮かぶ。

佐々木編集長、そして親族。動機を持つ人物は確かに存在する。彼らは月村氏にとって「忘れたい」記憶の対象だった。だが、何かが腑に落ちなかった。これらの記憶は、確かに彼を苦しめてはいただろう。だが、死に直結するほどの絶望には見えなかった。むしろ、創作への執念や、家族への煩わしさを乗り越えようとする、強い意志の裏返しのようにさえ感じられた。

俺は佐々木編集長に直接会って話を聞いた。彼は一瞬、気まずそうな顔をしたが、すぐに悲しげな表情で語り始めた。

「先生を叱咤したのは事実です。ですが、それは彼を信じていたからだ。もう一度、傑作を書いてほしかった……」

俺は会話の途中で、さりげなく彼の手の甲に触れた。

――見えたのは、月村氏の訃報を聞き、人知れず涙を流す佐々木の姿だった。彼は後悔していたのだ。もっと優しい言葉をかけるべきだった、と。彼が「忘れたい」のは、月村氏を追い詰めたことではなく、彼への敬意と感謝を伝えきれなかった後悔だった。

この矛盾は何だ? なぜ、人はポジティブな感情さえ「忘れたい」と願うことがあるのか。俺の能力は、単にネガティブな記憶だけを拾うものではなかったのか。記憶の回廊は歪み、俺は出口を見失いかけていた。事件の真相は、もっと深く、もっと悲しい場所に隠されている。そんな予感が、胸の内で重く渦巻いていた。

第三章 愛という名の忘却

捜査は暗礁に乗り上げた。容疑者と思われた人物たちの「忘れたい記憶」は、どれも月村氏への複雑な愛情や後悔に満ちており、殺意とは程遠いものだった。俺は彷徨書房に戻り、思考を巡らせていた。

「忘れたい記憶」。その本質は何だ? 痛み、悲しみ、後悔、屈辱……。だが、それだけではないのかもしれない。あまりに眩しすぎた幸福も、失われた後には「忘れたい」記憶に変わることがある。

俺はある仮説に行き着いた。もし、俺が見ている記憶が、持ち主の主観によって「歪められている」としたら? 人は都合の悪い部分を切り取り、自分を守るために記憶を再構築する。俺が見ているのは、その再構築された、不完全な記憶の断片なのではないか。

そして、もう一つの可能性。本当に重要な手掛かりは、誰も「忘れたい」とすら思っていない場所に眠っているのではないか。

俺は再び月村邸を訪れ、栞に向き合った。

「栞さん。一つだけ、試させてほしいことがある。あなた自身に、触れさせてもらえませんか」

彼女の顔がこわばった。当然の反応だ。だが、俺は真剣だった。

「あなたの記憶の中に、あなた自身も忘れている、何かがあるかもしれない」

彼女はしばらく躊躇っていたが、やがて静かに頷くと、震える手を俺に差し出した。

俺は覚悟を決め、その白く繊細な指先に、そっと触れた。

――瞬間、これまでとは比較にならないほど鮮烈で、胸を締め付けるようなビジョンが俺を襲った。

幼い栞が、父の書斎にいる。彼女は父の万年筆で絵を描こうとして、誤って新品の原稿用紙の上に、真っ黒なインクの瓶をぶちまけてしまう。インクは、まるで絶望そのもののように、白い紙を侵食していく。

それを見た月村氏が、鬼のような形相で叫んだ。

『お前さえ、いなければ……!』

幼い栞の瞳から、大粒の涙がこぼれ落ちる。世界が壊れる音を聞いた。

――これが、栞が心の奥底に封印し、忘れようとしてきた記憶。父に拒絶されたという、耐え難い痛み。

だが、ビジョンは終わらなかった。場面は続く。

絶望に泣きじゃくる栞を、我に返った月村氏が、後悔に満ちた顔で優しく抱きしめる。彼の大きな手が、彼女の頭を何度も何度も撫でている。

『すまない……さっきのは、嘘だ。父さんが悪かった』

彼の声は、震えていた。

『栞。お前は父さんの宝物だ。世界中のどんな物語よりも、お前が大切だ。いいか、よく聞け。父さんが全てを忘れてしまっても、君だけは、忘れない』

栞は、父に罵られたという強烈なショックによって、その直後に注がれた深い愛情の記憶を、自分の中から消し去ってしまっていたのだ。「愛されていた」という事実ごと、痛ましい記憶として封印し、「忘れて」いた。

涙が、俺の頬を伝っていた。これは栞の涙か、月村氏の涙か、あるいは俺自身の涙か、分からなかった。事件の真相が、ようやくその悲しい輪郭を現し始めていた。

第四章 君だけは、忘れない

俺は、自分が見たビジョンの全てを、嗚咽する栞に伝えた。彼女は子供のように泣きじゃくりながら、忘れていた父の温もりを、その言葉を、少しずつ取り戻していくようだった。

これで、全てのピースが繋がった。

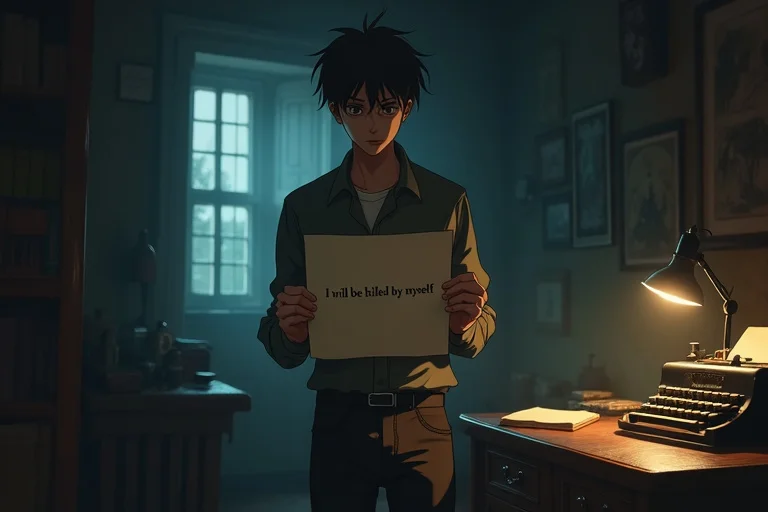

月村桂一郎氏を脅迫していたものの正体。それは、人間ではなかった。彼を蝕んでいたのは、認知症という名の、残酷な病だったのだ。

彼は気づいていた。自分の記憶が、少しずつ消えていくことに。言葉を紡ぐことを生業としてきた作家にとって、それは死よりも辛い宣告だっただろう。そして何より、彼が恐れたのは、最愛の娘である栞の記憶さえも失ってしまうことだった。

彼が死の直前に「忘れたい」と願った記憶。それは、過去の辛い出来事ではなかった。彼が忘れようとしていたのは、病によって輝かしい記憶の全てが奪われ、娘の前で尊厳を失ってしまう「未来」そのものだったのだ。

最初のビジョンが、脳裏に蘇る。

割れたティーカップは、震える手で薬を飲もうとして落としたもの。

雨に濡れた紫陽花は、かつて娘と笑い合った、幸せな日々の象徴。

すすり泣きは、自らの運命を嘆く、彼自身の声。

そして、『君だけは、忘れない』という言葉は、消えゆく意識の中で、彼が最後まで手放さなかった、娘への誓いだった。

月村氏の死は、自殺だった。病が進行し、愛する娘に醜態を晒す前に、偉大な作家として、そして優しい父親としての記憶を保ったまま、自ら人生の幕を引いたのだ。それは、彼が娘に残した、最後の、そして最も悲しい愛の物語だった。

栞は、涙の向こうで、ようやく父の深い愛情を理解した。それは彼女にとって、あまりにも辛い真実だったが、同時に、彼女を長年の呪縛から解き放つ、救いでもあった。父は、自分を拒絶したのではなく、最後まで自分を守ろうとしてくれていたのだ。

事件が終わり、俺は再び『彷徨書房』の静寂の中にいた。だが、以前とは何かが違っていた。これまで呪わしいだけだと思っていた俺の能力が、初めて、人の心を救うために役立った。忘れられた記憶に触れることは、他人の痛みに触れることだ。それは辛く、重い。だが、その痛みの奥には、時として、こんなにも深い愛が眠っている。

俺はゆっくりと立ち上がり、店のドアを開けた。午後の柔らかな光が、埃っぽい店内に差し込んでくる。外の世界は、様々な人々の記憶で満ちている。もう、それを恐れるのはやめよう。

これからは、この能力と共に生きていく。誰かの「忘れられた物語」に耳を澄まし、その心に寄り添うために。俺は光の中へ、一歩、足を踏み出した。それは、俺自身の新しい物語の、始まりの予感がした。