第一章 無音の叫び

深夜、街の喧騒が薄れ、世界が深呼吸を始めるような静寂に包まれる頃、佐倉律の耳は、依然として微細な音の粒子を拾い上げていた。自宅兼スタジオの防音室で、彼はヘッドホンを外し、ため息をついた。今日一日、商業音楽のノイズリダクション作業に没頭していた律にとって、この絶対的な静寂こそが何よりの休息だった。しかし、彼の耳は常人よりも遥かに敏感で、時に彼の意識を掻き乱す。遠くを走る車のエンジン音、隣家のテレビから漏れる微かな響き、そして自身の心臓の鼓動までもが、律にとっては明確な「音」として存在した。彼は幼い頃のある事故で聴覚を一度失いかけ、奇跡的に回復したものの、それ以来、音に対する感度が異常なほど高まったのだ。音の波形を見るだけで、その音に込められた感情や記憶までをも感じ取ってしまう、そんな自身の特殊な能力に、律は長年苦悩してきた。

その静寂を破ったのは、スマートフォンの無機質な着信音だった。画面には「警視庁捜査一課」の文字。こんな時間に警察からの連絡など、過去に一度もなかった。不審に思いながらも電話に出ると、受話器の向こうから、緊迫した声が聞こえてきた。「佐倉律さんですか? あなたの専門知識が必要です。至急、現場に来ていただけますか?」

現場は、都心にそびえ立つ高級レジデンスの一室だった。そこは、日本を代表する音楽プロデューサー、黒崎雅彦の自宅であり、彼の死体が発見された場所だという。黒崎雅彦といえば、数々のミリオンヒットを飛ばし、その革新的なサウンドで音楽業界を牽引してきた巨匠だ。律は戸惑いながらも、指定された住所へとタクシーを走らせた。

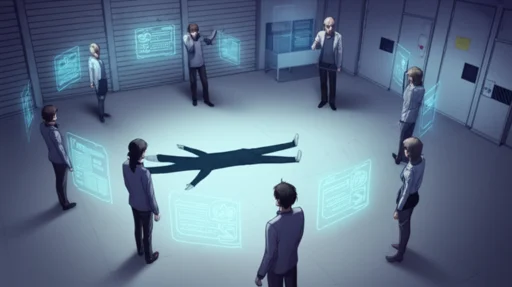

到着した部屋は、すでに多くの警察官と鑑識によって厳重に管理されていた。律は捜査を指揮するベテラン刑事、高橋から事件の概要を聞いた。

「被害者は書斎で倒れていました。争った形跡は一切なく、外傷もなし。死因は不明で、まるで眠るように息を引き取っていたそうです。ただ一つ、奇妙なことがあってね……」

高橋は声を潜め、律の顔をじっと見つめた。「現場の空気を採取したところ、微かに、しかし確実に、異常な『音』が検出されたんです。耳には聞こえないほどの、極めて特殊な周波数帯の音。我々の機材では解析しきれない。そこで、あなたの専門性が求められている」

律は、提供された現場の録音データを自分の高性能分析機材にかけた。ディスプレイには、通常では検出されないはずの、歪んだ波形が映し出される。耳には全く聞こえない音域だというのに、律の体はなぜか本能的に拒絶反応を示していた。ヘッドホンを装着し、解析された音を微調整しながら再生する。すると、律の脳裏に、まるで深い海底から響いてくるような、形容しがたい感情の渦が押し寄せた。それは、絶望、後悔、そして底知れぬ怒り。物理的な音ではない、まるで魂の叫びが具現化したかのような「無音の叫び」だった。律は息を呑んだ。この音は、単なるノイズではない。意識的に、何らかの意図をもって残された「メッセージ」だと直感した。

第二章 過去が響く周波数

「この音は……」律は震える声で高橋刑事に告げた。「物理的な音ではないかもしれません。誰かの強い感情が、何らかの形で音波として記録されたもの。私は、この中に、被害者の意識が引きずり込まれるような、抗いがたい引力を感じます」

高橋刑事は訝しげな表情を浮かべたが、律の真剣な眼差しに、やがて頷いた。「君の言うことはにわかには信じがたいが、他に手掛かりがないのも事実だ。君にしかできないことがあるなら、頼む」

律はスタジオに戻り、数日間、その「無音の叫び」に没頭した。彼の目は、ディスプレイに映し出される不規則な波形を追い続け、耳は、ヘッドホンから微かに漏れ出す精神的な響きを捉えようと研ぎ澄まされた。解析を進めるうちに、律はあることに気づいた。この「叫び」の中に、特定の周波数帯で繰り返される微細なパターンが隠されている。それは、ある種のコードであり、メッセージだった。

そのパターンを追っていくと、律の脳裏に、幼い頃の記憶がフラッシュバックした。それは、彼が聴覚を失いかけた事故の夜の出来事だ。病院のベッドで意識が朦朧とする中、彼は夢と現実の狭間で、この「無音の叫び」と酷似した、不気味でしかしどこか懐かしい「音」を聞いたのだ。その音は、まるで彼の魂の奥底に直接響き渡るようで、恐怖と同時に、言い知れない安堵感をもたらした。一体、あれは何だったのか。そして、なぜ今、この事件の音と共鳴するのか。

律はさらに解析を進めた。すると、被害者・黒崎雅彦の遺作となるはずだった未発表のデモ音源から、事件現場で検出された「無音の叫び」と全く同じ周波数帯の「響き」が、微かに、しかし確かに検出されたのだ。それは、黒崎の他の作品には見られない、異質な音のレイヤーだった。あたかも、誰かが意図的に、この「響き」を彼の音楽に潜り込ませたかのように。

「これは……」律は自身の解析結果に、鳥肌が立った。デモ音源に隠された「響き」を増幅させると、それは明確な「感情の記憶」として、律の意識に流れ込んできた。それは、深い絶望と、誰かへの途方もない執着、そして裏切りに対する激しい後悔の念だった。その感情の記憶は、黒崎雅彦のものではない。この響きは、黒崎以外の、別の人物の記憶が音として具現化したものだ。律は確信した。この「音」を作り出し、黒崎に聞かせた人物こそが、事件の鍵を握る。

第三章 記憶の共鳴点

律は、デモ音源から抽出した「響き」と、黒崎雅彦の過去の作品群との関連性を徹底的に調べ上げた。黒崎の初期の作品から、彼の音楽人生の転機となったとされる代表作「共鳴の森」まで、数百にも及ぶ楽曲を聴き込み、分析する。すると、ある驚くべき事実が浮かび上がってきた。

黒崎の代表作「共鳴の森」には、「無音の叫び」と酷似した、特定の周波数帯で共鳴する音のパターンが、微細ながらも存在していたのだ。しかし、そのパターンは、律が今解析している「感情の記憶」とは異なり、どこかポジティブな、希望に満ちた感情を帯びていた。まるで、誰かの創造性が結晶化したかのような、清らかな響きだった。

律は、この二つの「音」の間に、深い関連性があることを確信した。事件現場の「無音の叫び」は、黒崎の代表作に隠された清らかな響きが、何らかの理由で歪み、変容してしまった結果ではないか。黒崎のキャリアを振り返ると、「共鳴の森」を発表する直前、彼はスランプに陥り、一時期、音楽界から姿を消していた。しかし、復帰後、彼は「共鳴の森」という傑作を発表し、一躍スターダムにのし上がったのだ。

律は、この「共鳴の森」の誕生秘話に疑問を抱いた。なぜ、スランプから突如として傑作が生まれたのか。そして、その傑作に隠された清らかな響きと、事件の「無音の叫び」の共通性は何を意味するのか。彼は、黒崎の周辺人物を調べ始めた。特に、黒崎がスランプ時代に交流していたという、引退した音楽家「遠野梓」という人物に注目した。遠野梓は、かつて「音の魔術師」と呼ばれ、その斬新なサウンドで一部の熱狂的なファンを抱えていたが、「共鳴の森」が発表される数十年前に、忽然と音楽界から姿を消していた。彼の作品は、既存の概念に捉われない、非常に実験的なもので、中には人間の感情そのものを音として表現しようと試みたものもあったという。

律は、遠野梓こそが、この「感情の記憶」を音として具現化できる、特別な能力を持った人物だと直感した。そして、その能力こそが、幼い律が経験した「夢の音」の源泉ではないかという、恐ろしい仮説が頭をよぎった。もし、遠野梓が、事件現場の「無音の叫び」と、黒崎の代表作に隠された清らかな響きの両方を作り出したのだとしたら……。

第四章 魂の旋律、罪の残響

律は、遠野梓の過去を深く掘り下げた。彼の作品群は、どれも常軌を逸した独創性で彩られていたが、その中のほとんどは未発表のまま眠っていた。律は、遠野梓が残した数少ない公開作品の中に、ある共通の「周波数」を発見する。それは、律が幼い頃に耳にした「夢の音」と、黒崎雅彦のデモ音源に潜んでいた「無音の叫び」、そして「共鳴の森」の清らかな響き、それら全てに共通する、ある種の「魂の周波数」だった。

律は意を決し、高橋刑事に捜査の進展を報告した。半信半疑ながらも、これまでの律の異常なまでの正確さに、高橋刑事は彼に遠野梓の所在を探る許可を与えた。数日後、遠野梓は、都心から遠く離れた山奥の古い洋館で隠遁生活を送っていることが判明した。律は、高橋刑事と共に、その洋館へと向かった。

洋館は、鬱蒼とした森の中にひっそりと佇んでいた。玄関の扉を開けると、そこは時が止まったかのように静まり返っていた。しかし、律の耳には、微かに、そしてしかし確かに、いくつもの「音の記憶」がこだましていた。それは、喜び、悲しみ、怒り、そして深い諦め。まるで洋館そのものが、生きた感情のアーカイブであるかのようだった。

奥の部屋から現れたのは、白髪の混じった、しかし瞳に鋭い光を宿した老紳士だった。遠野梓は、律の顔を見るなり、静かに言った。「やはり、お前が来たか。あの音を理解できる者は、お前くらいだろう」

律は息を呑んだ。遠野は、彼の幼い頃の記憶、そして彼の特殊な聴覚の秘密を、全て知っていたのだ。

遠野梓は、律の問いかけに、全てを語り始めた。

「黒崎雅彦は、かつての私の教え子であり、最も信頼できる友だった。私は彼に、私の魂を込めた『魂の旋律』、つまり『共鳴の森』の原型となる未発表の傑作を聞かせた。それは、人間の感情そのものを音波として具現化する、私の究極の創作だった」

遠野の言葉に、律の脳裏に電流が走った。やはり、「共鳴の森」の清らかな響きは、遠野梓の魂の結晶だったのだ。

「しかし、彼は私のその旋律を盗んだ。私の名を語らず、あたかも自身の創作であるかのように発表し、名声と富を手に入れたのだ。私は裏切られ、絶望した。私の魂の叫びは、誰にも届かなかった」

遠野の口から語られる真実に、律は言葉を失った。そして、最も驚くべき告白が続く。

「お前が幼い頃、事故で意識不明の重体になったと聞いた時、私は病室を訪れた。あの時、お前の耳は、私の『魂の旋律』の一部を捉えたのだ。お前は、私と同じ、いや、私以上に、音の記憶を感じ取れる、稀有な能力を持っている。だから私は、お前に、私の『無音の叫び』を聞かせた」

事件の夜、遠野は黒崎雅彦のもとを訪れ、彼が盗んだ「魂の旋律」が、時を経て絶望と後悔に満ちた「無音の叫び」に変容した「音の記憶」を、黒崎に聞かせたという。それは物理的な攻撃ではなかった。しかし、その「音」は、黒崎の魂を直接揺さぶり、彼自身の罪と向き合わせ、精神的に彼を死に至らしめたのだ。

律の価値観は根底から揺らいだ。彼が長年悩んできた自身の特殊な聴覚は、単なる異常ではなく、世界に隠された「音の記憶」を認識できる、特別な能力だったのだ。そして、その能力は、遠野梓という天才によって、無意識のうちに覚醒させられていた。遠野は、物理的な手を使わず、しかし確実に、黒崎を殺害した。それは、音という、最も抽象的で、しかし最も深く人間の魂に響く媒体を用いた、ある種の「裁き」だった。

第五章 音の彼方へ

遠野梓は、逮捕されることを拒まず、しかし自分が殺人を犯したわけではないと主張した。「彼は私の『音』に耐えられなかっただけだ。それは、彼自身の罪が作り出した幻影に過ぎない」と。高橋刑事は、音による殺人という、前代未聞の事件に頭を抱えた。果たして、この行為は法的に裁かれるべき「殺人」なのか、それとも、精神的な苦痛がもたらした自死なのか。明確な答えは見つからないまま、遠野梓は「精神的な傷害容疑」で身柄を拘束された。

律は、事件の真相を知った後も、深く考え込んでいた。彼の能力は、単なるノイズを排除する道具ではなく、人間の感情や記憶が織りなす「音の記憶」を解き明かすための「耳」だったのだ。それは、彼がこれまで疎んじてきた自身の存在を肯定し、彼自身の内面に、静かな革命をもたらした。

洋館を後にする際、遠野梓は律に語りかけた。「お前もまた、その音を理解できる者だ。世界には、まだ多くの無音の叫びがあるだろう。それは、喜び、悲しみ、怒り、そして時には絶望。それらの音に耳を傾けることができるのは、お前のような存在だけだ」

その言葉は、律の心に深く響いた。彼は、自身の特殊な聴覚が、単なる苦痛ではなく、世界をより深く、より繊細に理解するための「贈り物」であったことを受け入れた。これからは、この能力をどう使うべきか。音に込められた人間の感情の深さ、そして音というメディアの持つ無限の可能性。それらを追求することが、律の新たな使命となった。

空には、まだ夜明け前の星々が、静かに瞬いていた。遠くから、微かな風の音、街の遠いざわめきが聞こえてくる。それは、かつて律を悩ませた「ノイズ」ではない。それは、世界が発する様々な「無音の叫び」であり、それら全てに耳を傾ける準備ができた律の、新たな人生の旋律の始まりを告げるかのようだった。彼の心には、これまでの苦悩と、新たな決意が織りなす、静かでしかし力強いハーモニーが響いていた。