第一章 朽ちた社の囁き

山間の道は、苔生した石垣と、鬱蒼と茂る杉の木々に挟まれていた。高村ユウキは、朽ちかけた軽トラックの窓から、まるで時が止まったかのような風景を眺めていた。都会の喧騒から逃れるように、半ば衝動的にこの「影縫い村(かげぬいむら)」に引っ越してきたのは、ひと月前のことだ。祖母の代までこの村に住んでいたという曖昧な記憶と、格安で見つけた古民家の魅力が、彼をここまで誘った。しかし、村に着いてからというもの、ユウキはどこか違和感を覚えていた。村人たちの視線は避けがたく、まるで彼らが何かを隠しているかのように感じられた。

その日の午後、ユウキは散策がてら村外れにあるという「縁結びの社」を目指した。地図にも載っていない、地元の人しか知らないような小道を進むと、古びた鳥居が目の前に現れた。朱色の剥げ落ちた鳥居は、長年の風雨に晒され、今にも崩れ落ちそうだった。その足元には、朽ちた絵馬が無数に散らばり、薄暗い参道は枯葉と湿った土の匂いに満ちていた。

ユウキが鳥居をくぐり、一歩足を踏み入れた瞬間だった。

突如、彼の視界が揺らぎ、耳元に轟くような喧騒が響いた。祭囃子の音、子供たちの甲高い笑い声、そして、どこか悲鳴にも似た女の声。五感が一瞬にして、目の前の荒廃した風景から、活気に満ちた、しかしどこか不穏な過去へと引きずり込まれた。朽ちた鳥居が、真新しい朱色に輝き、参道には色鮮やかな着物を着た人々が行き交う。鼻腔をくすぐるのは、甘い線香の香りと、ぞっとするような、生臭い血の匂い。ユウキの脳裏に、祭りの賑わいの中に突如現れた、全身を血に染めた女の姿がフラッシュバックした。彼女は悲鳴を上げ、何かを訴えようとしていたが、次の瞬間には群衆の中に掻き消えた。

ユウキは思わず目をつむり、頭を振った。

「なんだ、今の……」

目を開けると、視界は元の荒廃した鳥居と静寂に戻っていた。耳鳴りのように残る祭囃子と、血の匂いの幻は、瞬く間に消え去った。しかし、背筋を這い上がってくるような悪寒と、掌に滲む汗は、それが単なる幻覚ではなかったことを示していた。彼は震える手でスマートフォンを取り出し、画面に映る自分の顔を見る。顔色は青ざめ、目に宿る恐怖は、現実のものだった。影縫い村に隠された何か──。ユウキの日常は、この日を境に音を立てて崩れ始めた。

第二章 混濁する現実と血の記憶

鳥居での不可解な体験以来、ユウキの周囲は奇妙な出来事で満たされるようになった。特に、感情が高ぶる時、あるいは強い恐怖を感じた時、視界が歪み、過去の光景が現在の風景に重なって見えるようになったのだ。それは幻影というより、まるで別の時間軸の映像が、彼の視覚と聴覚、嗅覚に直接流れ込んでくるようだった。

ある夜、ユウキは古民家の縁側で、虫の声に耳を傾けていた。その時、窓の外で何かが動く気配を感じ、反射的に振り返った。そこに人影はなかったが、次の瞬間、縁側が血で濡れ、女のすすり泣く声が聞こえてきた。その女の姿は曖昧だったが、纏う着物の色、そしてその手元に光る古い簪は、鳥居の幻影で見た血塗れの女と瓜二つだった。女は何かを地面に埋めようとしていた。その必死な手つきに、ユウキは強い悲しみと、理不尽な怒りの感情を覚えた。その感情に呼応するように、血の匂いが彼の鼻腔を強く刺激した。ユウキは恐怖に震えながらも、現実の縁側を凝視した。そこには何も残されておらず、月明かりだけが静かに庭を照らしていた。

ユウキは村の図書館で、影縫い村の古い資料を読み漁った。村の歴史に関する記述は乏しく、特に近代の記録はほとんど残されていない。しかし、古い郷土史の隅に、不可解な記述を見つけた。「数百年前より、この地に呪われた血筋あり。彼らの視るものは、常に現世と幽世(かくりよ)の狭間を彷徨う。その血は、村の禍を映し出す鏡となり、時に未来を告げる。故に、彼らは影縫いと呼ばれ、恐れられ、秘匿された。」

「影縫い……?」ユウキは自分の苗字が「高村」であることを思い出す。そして、祖母の曖昧な記憶。もしかして、自分の家系は「影縫い」と呼ばれた一族の子孫なのではないか?

村人たちも、ユウキを避けているようだった。唯一、村で雑貨屋を営む老婦人・ハナだけが、ユウキに親身に接してくれた。

「ユウキさん、この村には、決して触れてはならんものがあるよ」

ハナはそう言って、意味ありげにユウキの顔を見つめた。

「昔、この村でな、若い娘が、村の因習の生贄になったんじゃ。あまりにも不憫で、その魂は村を彷徨い、時に未来に警告を送ると言われておる。しかし、それを受け止めることができるのは、特別な者だけじゃった」

ユウキの胸の奥で、何かがざわめいた。鳥居で見た血塗れの女、縁側で見た簪の女。それらは全て、その生贄になった娘の姿なのではないか。そして、その「特別な者」とは──。

ユウキは、自身が「影縫い」の血を引いているのではないかという疑念と、村の過去に隠された悲劇の真相を探る衝動に駆られた。幻影は次第に鮮明さを増し、彼は現実と幻影の境界線で、精神をすり減らしていった。

第三章 時を超えた警告

幻影の頻度は増し、ユウキは夜も眠れぬ日々を過ごしていた。彼の部屋は、古い地図や資料、幻影の断片を書き留めたメモで埋め尽くされ、壁一面には奇妙なシンボルや日付が張り巡らされていた。まるで、彼自身が狂気の淵に立たされているかのようだった。

ある日、ユウキは再び鳥居へと足を運んだ。彼は幻影が最も強く現れる場所、そして村の全ての始まりの場所だと直感していた。鳥居の根本に手を触れた瞬間、視界は激しく歪み、彼はこれまでで最も鮮明な「混濁」の中に引き込まれた。

今回は、祭りの日の光景だった。人々は楽しげに笑い、舞い踊っていた。しかし、その喧騒の中に、一際目を引く血塗れの女がいた。彼女は人々の間を縫うように走り、必死に何かを叫んでいた。その叫びは、ユウキの耳には明確な言葉として響いた。「…止めて…あの社に…!…あれは…罠…!」

女の必死の形相と、その言葉に、ユウキは戦慄した。彼女は「警告」を発していたのだ。だが、誰にも届かない。そして、ユウキは幻影の中で、ある光景を目にした。群衆の中に、自分と瓜二つの顔をした男が立っていたのだ。その男は、女の叫びに気づいているかのように、しかし、動じることなく、ただ虚ろな目で彼女を見つめていた。その表情は、まるで全てを知りながら、何もできないかのような、絶望に満ちたものだった。

その瞬間、ユウキの脳裏に、かつて祖母が口にした、断片的な言葉が蘇った。

「私たちの家系はね、罪を背負っているの。決して、目を背けてはならない罪を」

そして、ハナの言葉。「特別な者だけが受け止められる」。

ユウキが目撃していた幻影は、単なる過去の記録ではなかった。それは、過去の悲劇を繰り返させまいと、生贄となった女が、そして村の「影縫い」の一族が、必死に未来へと送り込もうとした「警告」だったのだ。そして、彼自身──高村ユウキこそが、その警告を受け取る運命を背負った、過去と現在を結ぶ存在だったのだ。幻影の中で見た、自分と瓜二つの男は、彼の祖先であり、その悲劇を止められなかった「影縫い」の先代だったのだ。

彼の家系は、ただ幻影を見るだけでなく、その幻影を通して、過去の悲劇を防ぐ「鍵」となる運命を背負っていたのだ。しかし、先代たちは、その「鍵」を使いこなせず、悲劇は繰り返された。そして、今、その役割がユウキに託されたのだ。彼が見ていた血塗れの女の姿は、村に伝わる生贄の娘、アヤノ。彼女は自らの死の瞬間に、未来へと警告を送り続けていた。そして、その警告のメッセージとは、**「もう一つの社がある。偽りの社だ。そこに生贄を捧げてはならない。真の災厄は、そこから生まれる」**というものだった。

ユウキの価値観は根底から揺らいだ。彼はただの傍観者ではなかった。彼自身が、この村の血塗られた歴史の一部であり、その因果の鎖に囚われていることを悟った。そして、幻影が示す警告は、まだ終わっていなかった。

第四章 罪の連鎖を断つ者

ユウキは幻影が示す警告の意味を深く考えた。「もう一つの社」「偽りの社」「真の災厄」。彼は村の古地図を広げ、ハナから聞いた古老の伝承を思い出した。村の奥、禁足地とされていた場所に、地図には載っていない小さな祠があるという話。そこは「裏の社」と呼ばれ、かつては村人の信仰の対象であったが、ある時期から祟りを恐れられ、忘れ去られたという。

ユウキは、アヤノが警告していた「偽りの社」が、その「裏の社」ではないかと直感した。村の表向きの信仰は「縁結びの社」だが、生贄の儀式が行われていたのは、もしかしたらそちらではないか。彼はハナに裏の社の場所を尋ねた。ハナは顔色を変え、強く止めたが、ユウキの覚悟を見たハナは、最後にこう言った。

「そこの鳥居の下には、古い石碑がある。そこに全てが書かれておる。お前さんが、それを読む資格があるなら、道は開かれるじゃろう」

翌日、ユウキは裏の社へと向かった。深い森の奥、薄暗い苔生した獣道をかき分け進むと、朽ちた鳥居と、その先に小さな祠が見えてきた。そこには、縁結びの社とは異なる、重苦しい空気が漂っていた。鳥居の根本には、ハナの言っていた通り、黒ずんだ石碑が埋まっていた。石碑には古めかしい文字が刻まれており、ユウキが触れると、再び幻影が襲った。

今度は、石碑の前に集まる村人たちの姿だった。彼らは異様な服装を身につけ、狂気にも似た眼差しで、石碑の前で踊り狂っている。そして、その中心には、生贄にされたアヤノがいた。彼女は縄で縛られ、怯え切った表情で、ユウキを、いや、未来を、ただ見つめていた。幻影は彼女の視点となり、ユウキはアヤノの恐怖を、痛みを感じた。そして、アヤノの視線は石碑に注がれ、その石碑には、禍々しい文字でこう記されていた。

「贄を捧げよ。森の主は血を欲す。偽りの贄は、真の厄災を招く。影縫いの血は、この因果を断つべし」

つまり、村人たちは「森の主」という存在に、偽りの生贄を捧げていたのだ。そして、その行為が「真の厄災」を招き、それが「影縫い」の血を持つ者によって断ち切られるべき因果だった。アヤノは、その真実を知ってしまい、そして、警告を発していたのだ。しかし、村人たちはその警告を受け止めず、悲劇を繰り返した。そして、この「真の厄災」とは、村を覆う幻影と、その根本にある呪いそのものだった。

ユウキは悟った。この幻影は、単なる警告ではない。それは、アヤノの魂が、そして影縫いの血を引く者たちが、未来の自分に託した「使命」なのだ。彼はもはや過去に怯える臆病な青年ではなかった。自らの運命を受け入れ、この「因果」を断ち切る覚悟を決めた。彼は、石碑に刻まれた文字を辿りながら、幻影の中でアヤノが指し示した、石碑の裏に隠された窪みを見つけた。そこには、古びた木箱が埋められていた。開けると、中には小さな鏡と、朽ちた布切れに包まれた、アヤノの簪が入っていた。

そして、その簪に触れた瞬間、ユウキの脳裏に、かつて縁側で見た血塗れの簪の女の姿が蘇った。あの時、女は地面に何かを埋めようとしていた。それは、この簪だったのだ。アヤノは、簪に自身の記憶と、この真実を未来へと託し、それを「影縫いの血」が受け継ぐよう仕向けていた。

第五章 残響の果て

ユウキは、ハナから聞いた古老の言葉を思い出した。「贄を捧げた地には、その者の魂が留まる。そして、それを鎮めるには、その者が最も愛したものを捧げ、真実の祈りを捧げねばならぬ」。アヤノが最も愛したもの。それは、彼女の無垢な魂と、未来への希望、そしてこの簪だった。

彼は裏の社の祠の前に、アヤノの簪と、祖母の形見である小さな鏡をそっと置いた。鏡は、幻影を映し出す「影縫いの目」の象徴でもあった。そして、深々と頭を下げ、祈った。その祈りには、アヤノへの鎮魂の思いと、過去の過ちを悔いる祖先の代弁、そして、この呪われた連鎖を自らの代で断ち切るという、彼の強い決意が込められていた。

祈り終えた瞬間、村全体を覆っていた、重く澱んだ空気が、ふっと軽くなったように感じられた。ユウキの脳裏を駆け巡っていた幻影の残像も、次第に薄れていく。それは、完全に消え去るわけではなかった。しかし、これまでの恐怖とは異なり、彼の中には、どこか穏やかな、そして確かな理解が芽生えていた。幻影は、もう彼を狂わせるものではなく、過去の記憶として、彼の内側に静かに息づいている。

ユウキは影縫い村に留まることを決めた。祖母がそうだったように、彼もまた、この村の過去と向き合い、その記憶を受け継ぐ者として生きていく。村人たちの彼を見る視線は、まだ完全に変わったわけではないが、以前のような警戒心や恐怖は薄れ、わずかながら、しかし確かな信頼と、理解の色を帯びていた。

彼はもう、過去から逃げることはしない。幻影は彼の視界から完全には消えないだろう。しかし、彼はそれを自身の力に変える。未来に再び同じ悲劇が起こらないよう、この村の記憶を語り継ぎ、過去の罪と向き合い、未来を築くこと。それが「影縫い」の血を受け継ぐ、高村ユウキの新たな使命だった。

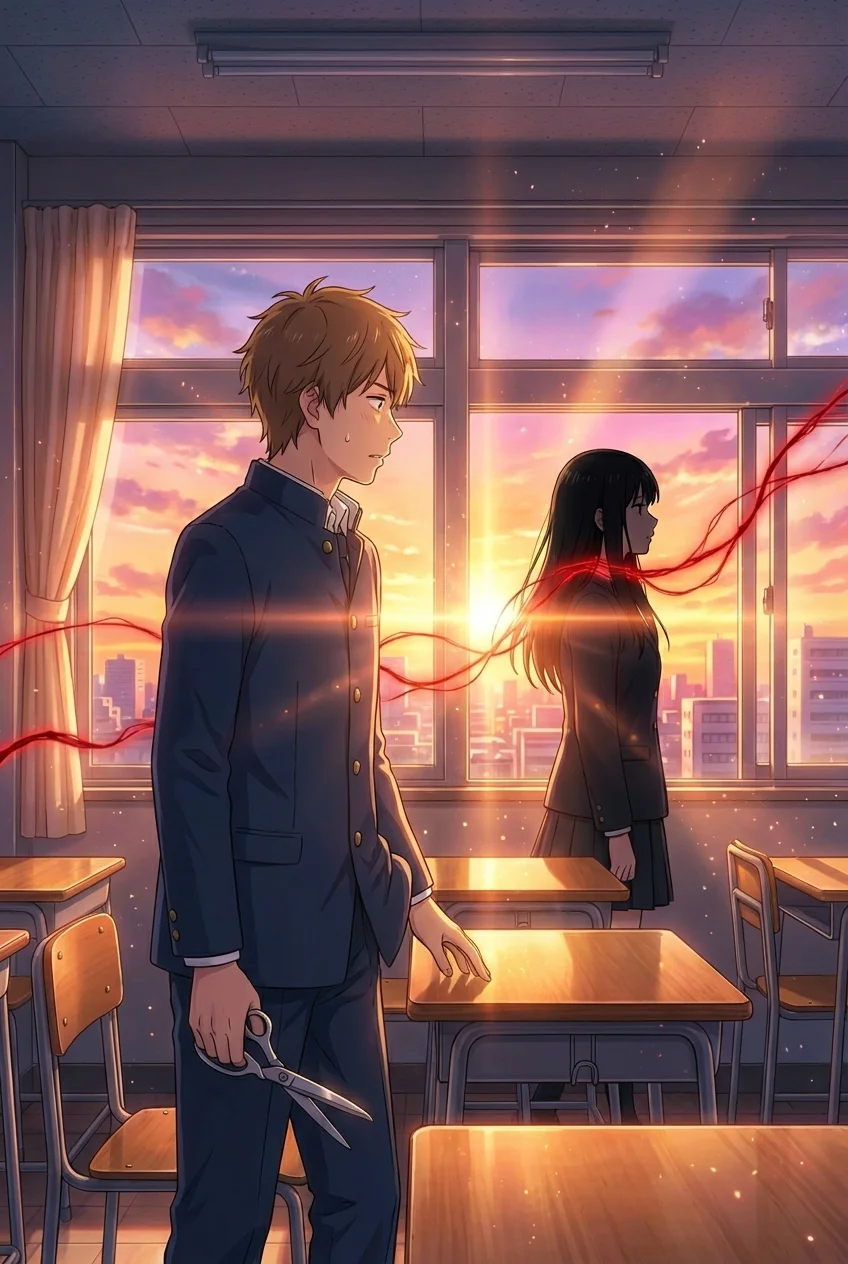

夕焼けが、鳥居の朱色を赤く染め上げる。ユウキは、遠くから聞こえる子供たちの笑い声に、かつての幻影のような不穏さは感じなかった。彼の心に深く刻まれた血の記憶は、この村の過去の残響として、これからも彼と共にあり続けるだろう。しかし、その残響は、もはや彼を縛り付ける呪いではなく、未来への希望を灯す、静かな警告となっていた。